学校で朝ごはん 食べてそのまま教室へ ばあちゃんたちの奮闘記・大阪

朝6時の小学校でばあちゃんたちが…

しんしんと冷え込む、2月の朝6:00。

大阪市東淀川区・西淡路小学校の通用門をがらがらと開けて入っていく人たちがいる。

71歳3人、76歳1人のばあちゃんたち4人。

彼女たちは、これから朝ごはんを作る。

「朝ごはんやさん」

でも、このばあちゃんたちは「給食のおばさん」ではない。

地域のばあちゃんたち。

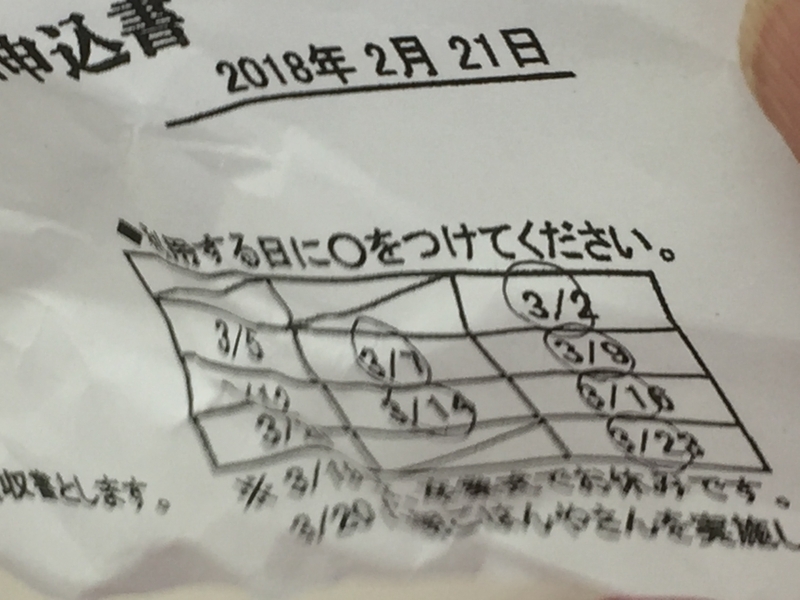

彼女たちは月・水・金の週3回、西淡路小学校の家庭科室で、子どもたちのために朝ごはんを作っている。

名づけて「朝ごはんやさん」。

クリームスープの湯気がたちこめる

看板を出し、そろいのエプロンをつけ、マスクに頭巾に手袋でお決まりの調理スタイルになって、さあ調理スタート。

7時前、校庭に面した家庭科室には、湯気がたちこめる。

今日は、ツナ・コーン・ピーマン・タマネギの乗ったピザパンと、バナナ半本、「ふーどばんくOSAKA」から寄付でもらったビスケット、それにクリームスープ。

ばあちゃんたちは、黙々とテキパキと、作業を進めていく。

会話は必要最小限。

ばあちゃんだからって、のんびりまったりやってない。

それもそのはず。

7時半には、もう子どもたちがやってくる。

30人近い子どもたちが食べにくるまでの1時間半が、ばあちゃんたちの「戦場」だ。

大鍋で湯気をたてるクリームスープは、いかにも体を温め、ぼんやりとした頭をシャキっとさせそう。

見ているこちらも、お腹が鳴る。

「イヤやったら自分で外したらええねん!」

「おばちゃん、そこのやつはピーマンをいれへんやつをつくってんのか」

「きらいな子がいるかもしれへんやろ」

「あのな、ピーマンなんて、イヤやったら自分で外したらええねん!私だって自分ではずすんやから」

……会話の勢いがいい。さすが大阪(笑)。

7時半から子どもたちがぼつぼつと集まりだす。

「おはよう!」

ばあちゃんたちの声がかかる。

手を洗って「いただきます!」

子どもたちは、返事もそこそこに、入口そばでランドセルを下ろし(放り出し?)、上着を脱いで、まずは手洗い。

そしてプレートをとり、スープをもらって、思い思いの席につく。

「いただきます!」

ばあちゃんたちが立ち働き、見守る中で、にぎやかな「朝ごはん」が始まる。

朝ごはんを食べないと学力が、体力が…

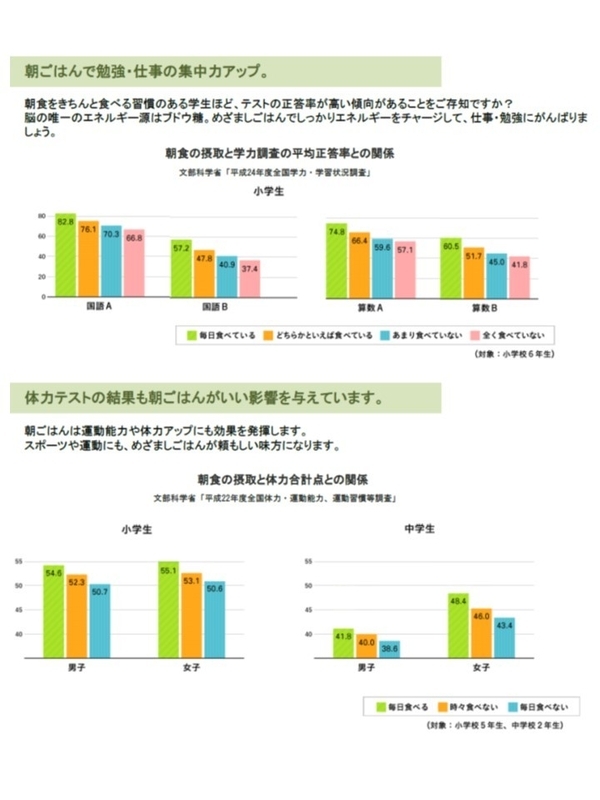

「朝食を食べないことがある」と答えた児童生徒は、小学校で13%、中学校で19%。

こんな数字が『文部科学白書』で紹介されたのは、2008年だった。

そのころから「朝食を食べることの重要性」が強調されていった。

朝食を食べない子どもは、学力も体力も低いという話も、よく聞くようになった。

食べられる条件のない子はどうする?

同時にこのころは、満足に食べられない子どもがいる、という子どもの貧困問題が指摘され始めた時期でもあった。

「夏休み、体重の減る子がいる」と帯文で書かれた『子どもの貧困白書』が民間で出版されたのが2008年。

先の『文部科学白書』と同じ時期だった。

朝食を食べることの重要性は、わかった。

でも、食べられる条件のない子はどうする?

学力や体力が低いのは、朝食を食べないからか、それとも、朝食を食べられないような生活環境で暮らしているからか。

親が悪い――それで?子どもはどうする?

「親が悪い」と唱えていれば、子どもはいつの間にかおなかがいっぱいになるとでも言うのか?

なぜ可能に?

そんな思いを抱いている人たちにとって、「朝ごはんやさん」の取組みは、単純にうらやましいものだ。

できることなら自分たちもやりたい。

でも、学校がそのために家庭科室を開放してくれるという話は、あまり聞かない。

「すべての生徒に一律に提供できないものは、誰にも提供しない」――公機関としての学校には、このマインドが強い。

では「朝ごはんやさん」は、どのようにして可能になったのか。

半世紀間の地域活動の末に…

きっかけをつくり、課題をのりこえ、実現にこぎつけたのは、やはり一人のばあちゃんだった。

表西弘子(おもにし・ひろこ)さん。71歳。

約半世紀にわたってこの地域で活動し、暮らしの課題に取り組み続けてきたばあちゃんだ。

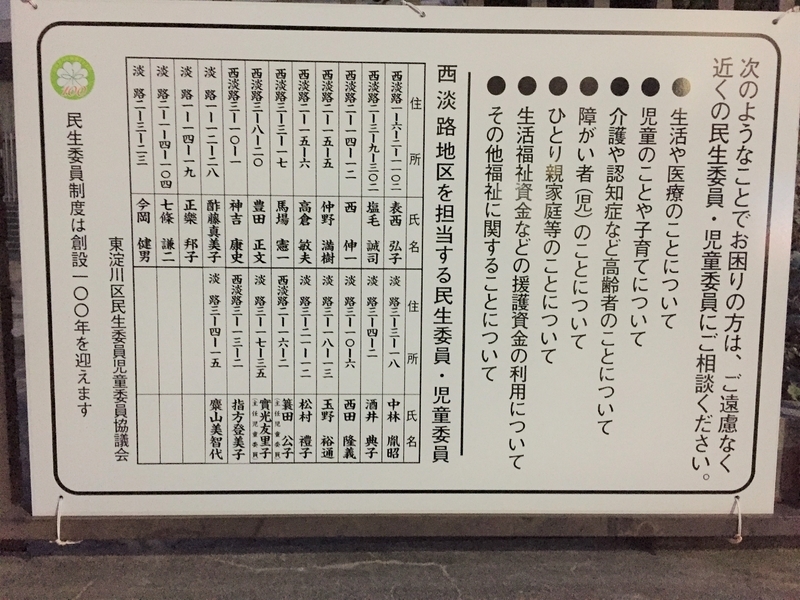

連合町会長、地域活動協議会会長、更生保護女性会会長、地区社会福祉協議会会長、保護司、民生児童委員……。

すべて現職。保護司は30年、民生委員は26年続いている。

表西さんは、どのようにして「朝ごはんやさん」を始めたのか。

きっかけは小学校の統合

もともと彼女は、地域での活動を通じて「食べられない子」がいることを知っていた。

文科省のデータを見たときは「やっぱりな」と思ったという。

そんな表西さんに直接のきっかけを与えたのは、西淡路小学校の統合だった。

2年前、表西さんが暮らす地域にあった小学校が、現在の西淡路小学校へと統合された。

学校が移転して建物が空くなら、そこで朝ごはんを提供できないか。

もともと食事提供をやりたかった表西さんに、学校統合がきっかけを与えた。

「毎日出さなければ意味がない!」

学校が統合された年、表西さんは、大阪市の区民提案型事業に応募した。

「毎日、朝ごはんを出す」

相談を受けた区役所は、あわてたという。

「そんなアホな。なに考えてんの」という反応だった。

試験的な事業なんだから、失敗できない。

やる気はわかるが、一人で走っても周囲がついてこない、等々。

「なんで朝ごはん?っていう感じだった」と表西さん。

まだみんなピンと来てなかったんだと思う。だからよけい無茶に思ったんだろう、しかも毎日だと言い出したし。

協力的な職員もたくさんいたが、「毎日出さなければ意味がない!」と言い張る表西さんを説得する人もあり、すったもんだの末、週3回開催で折り合った。

「デモンストレーション」にも意味はある

表西さんの「毎日」への思いは強い。

「おなかすかせた子に本気で対応するなら、毎日やるのが当然」。

月一回程度のこども食堂は、その点では「デモンストレーションにすぎない」と感じる。

ただ、彼女自身、自分の暮らす地域では、毎週のこども食堂を開催してもいる。

デモンストレーションでも「こうした子が世の中にいる」「そうした問題がある」と知ってもらう意味はある、と思っているからだ。

「うちの家庭科室、使います?」

場所選びも難航した。

最初は、旧小学校の空き教室でやるつもりだったが、

「朝のクソ忙しいときに、誰が来るかいな」と思い直した。「こら、あかんな」と。

そこで申請中の書類を書き換えて、

小学校と中学校の正門の中間地点に、車でケータリングを行う、とした。

しかしそれでは衛生問題が解決できず、調理ができない。

パンと牛乳、果物しか配れない。

そのとき、見かねた校長が助け船を出した。

「うちの家庭科室、使います?」

ふつうは言わない

いい話だ。

――って、ちょっと待った!

ふつう、学校はそこで助け船を出さない。

なぜ校長は、自ら家庭科室を提供すると言ったのか。

堀尾浩行(ほりお・ひろゆき)校長に聞いた。

表西会長だから

「いや~、深くは考えなかったですね」と笑ってごまかす堀尾校長。

またまた~。そんなわけない。じゃあ誰にでも家庭科室を提供しますと言いますか?言わないですよね?

「たしかに。表西会長の取組みが市の取組みだというのは、大きかったですね」

「区民の提案を受けて行政がやる事業ということになりますから、そこは教育委員会も乗りやすい」(※)

なるほど。

でも、それだけですか?やっているのが表西さんだからっていうのは、ありませんでしたか?

「う~ん、たしかに表西会長だからっていうのは、あったかもしれませんね」

やっぱり。

(※)行政事業だったのは初年度だけで、現在は純粋民間事業。

「何を」と「誰が」

そういうことだ。

やはり、地域で半世紀間、活動してきた人への信頼感が背景にあっての「うちの家庭科室、使います?」だったんだと思う。

「何を」という内容だけではない。「誰が」もまた重要だ。

これは、新しくこども食堂を始めた人などにとっては、しんどい事実でもある。

「よいこと」をやっているだけでは足らない、ということだから。

そして、人に対する信頼は、一朝一夕にはつくられないから。

しかしそこで「属人的だ」「公平でない」と怒ってみたところで、事態は進まない。

自分たち自身に地域での「ブランド力」がないのであれば、それがある自治会長などを巻き込んで、そのうえで学校にアプローチできるといい。

「何を」と「誰が」。この2つが合わさったことで「朝ごはんやさん」は実現し、一昨年の秋から、子どもたちに週3回の朝食が提供されるようになった。

PTA役員に頼んで…

今、61歳から82歳までのばあちゃん10人が、輪番で「朝ごはんやさん」を支える。

学校は、全校生徒に案内を配る。

誰が申し込んでもかまわない。

ただ、やはり必然的に家庭環境の比較的厳しい子が来ることになりがちだ。

そうなると、「学校で朝ごはん食べてる子は、親は…」となりかねない。

そこで校長と表西さんは、PTA役員に頼み、役員の子どもたちにも来てもらうなどして「いろんな子が行ってる」感を出した。

「朝ごはんやさん」のある日に早番を入れる

医者の子もいれば、朝早くから仕事に出る家庭の子もいる。

「孤食」の子も多い。

「おもしろいよ~」と表西さんが言うには、あるお母さんは「朝ごはんやさん」の開催に合わせてシフトを組んでいるとのこと。

月・水・金に、仕事の早番を入れるようにしているのだ。

そのお母さんの気持ちは、だいぶ楽になっているだろう。

共働きが普遍化した今、「朝ごはんやさん」は親支援にもなっている。

暮らしむきをよくするために、あらゆることを

それにしても、表西さんはどうしてそこまでがんばるのか。

半世紀ちかく昔、22歳で結婚して、表西さんはこの地域に来た。

地域は、いわゆる「被差別部落」だった。

昭和43(1968)年にこの地域に来て、44年に子どもを産み、45年には「保育守る会」の会長になっていた。

「当時の保育所は産後半年からしか預かってくれんかった。それを産後43日から預かってくれ、と」

子どもを柱にくくりつけて、親が内職するような時代だった。

地域全体が貧しく、課題を抱える家庭も多かった。

あらゆることに首を突っ込み、理屈だけでは片づかない家族の問題を見てきた。

しんどい子、しんどい親がたくさんいることは、イヤというほど知っている。

「まさかあの子たちが何かしたのか…」

加えて、彼女の家庭自体が問題含みだった。

夫は、酒ばかり飲んで、働かない人だった。

家事・育児はもちろん、表西さんが働いて、家計を支えた。

「この地域に縁をつないでくれたのはアノ人のおかげ。それは感謝してる。でもそれ以外はまったくダメだった」と表西さん。

その夫は、30年前にぽっくり逝った。

夫が逝ったとき、表西さんは京都で研修合宿中だった。

親戚の一報を受け、とるものもとりあえず電車に乗ったが、電車の中で考えたことは「まさかあの子たちが何かしたのでは…」と、そればかりだった。

当時、子どもたちは高3と中3。多感な時期だった。

飲んだくれの親父にうんざりしているのはよく知っている。激しい口論も見ている。

フラフラの酔いどれ親父をなんかの拍子に突き飛ばして、打ち所が悪くて……。

「そんなことばあっかり心配してしまうくらい、ひどかったんよ」

みっともなくて、見ちゃおれんかったから…

幸い、そういうことではなかったが、表西さんは後に聞いた子どもの言葉が忘れられない。

飲んだくれた親父が酒を買ってこいと言う。イヤでイヤでしょうがなかったが、自分が行かなければ、親父がよれよれの恰好で酒を買いに行くことになる。それがみっともなくて見ちゃおれんから、自分は行っていたんだ、と。

そのときの子どもの気持ちが、表西さんがいま子どもたちを支える原動力になっているのかもしれない。

将来に大きな変化をもたらす試み

子どもたちには、すでによい変化が表れているという。

子どもたちには変化の兆しがある。3月、利用者の児童にアンケートすると、66%が「朝早く起きるようになった」と答えた。堀尾浩行校長(54)は「遅刻がちだったのが、きちんと登校できるようになってきた子もいる」と手応えを語る。

ただ、変化はこれだけに止まらないだろう。

「家の人が大変だったときに、朝メシを食わせてくれたばあちゃんたちと学校」のことを、子どもたちはいつか思い出す。

それは、大人になったその子たちの言動に、深いところで影響を及ぼす。

それが、世の中の「気分」を変えていく。

こども食堂は、そのようにして世の中の底流を変えていく試みだと思う。

(4月27日13:37誤字を一字修正)