働き方改革をめぐる議論に欠けている論点

働き方改革関連法案成立、振り返ってみると

2018年6月に「働き方改革関連法案」が成立して、3ヶ月が経過しました。時間が経つにつれて、多くのメディアや知識人を巻き込んだ議論もずいぶん下火になってきました。他方、みえないところでは、各企業が次年度4月1日の施行(一部は2020年4月施行)に向けた準備に追われています。

振り返ってみると、一連の法案における規制や介入の弱さが目につく一方で、高度プロフェッショナル制度といった経営側の意向が目立つ改革であることは否定できず、この点が労働者、あるいは労働者側に近いメディアや知識人が、関連法案に対して不満を持ってきた理由になっています。また、法政大学の上西充子先生の一連の精力的な情報発信で明らかになったように、たしかに、目玉であると考えられている「時間外労働の上限規制」は、経済が同水準に発展した他国(たとえばEU)に比べてきわめて甘いものですし、過労死防止に実質的な効果が見込める「勤務間インターバル規制」は、ついに普及促進の努力義務にとどまったままになってしまいました。

「改革」といっているわりには、働き方は大きく影響されないんじゃないの? というのが、多くの方の感想ではないでしょうか。そして、実際に大きくは変わらないんじゃないかと、私も思います。

欠けている論点:雇用の外に逃げ場がないこと

「変わらない」という実感があるとして、では「変わる」という実感が得られる改革とはどんなものなのでしょうか。

ひとつは、「もっと強力な規制を」という方向性でしょう。実際、もっと労働監視にコストをかけて、違法な労働を強制する企業に厳しい制裁を、という声もあるようです。

しかし、ここで抜け落ちがちな論点がひとつあります。そもそも、なぜ「働き方が厳しい企業(あるいは事業所)」が存在するのでしょう? というのは、特に昨今のような労働力供給が過小な局面においては、需要側(求人をする側)のあいだでの人材獲得競争が強くなるため、自ずと「きつい働かせ方」をする企業から人が逃げてしまうからだ、という考え方もありうるからです。「嫌なら仕事辞めればいいのに」という理屈です。

ただ、この立場にはいくつか問題があります。ひとつは時間的なラグです。労働力供給の過小(働き手の優位)が労働環境の改善に結びつくには、一定の時間がかかります。そのため、全体的な待遇改善の流れを待っている間に、現場では健康を害したり、それこそ命をたってしまう人たちが出てきてしまいます。それに、いずれ労働供給がだぶついたときにまた劣悪な労働環境が復活してしまうでしょう。

さらには、規制が弱い、あるいは規制の対象から漏れ出てしまいがちな労働者(現状での外国人労働者)の供給がなし崩し的に進み、全体的に環境改善が目立たなくなってしまう、という問題もあります。(実際に進行している状況です。外国人労働者の劣悪な労働環境は、また別の大きな問題ですが、ここでは取り上げません。)

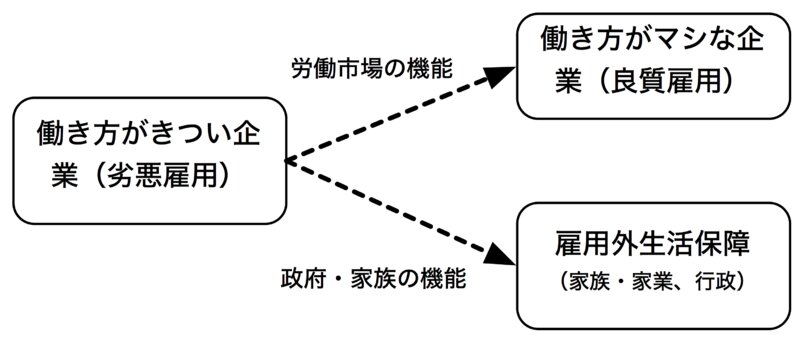

ここでは、別の見方をしてみましょう。厳しい労働環境を強いる企業が延命できるのは、やはり働き手に逃げ場がないからです。そして逃げ場がないのは、雇用の外での生活保障が貧弱であるからです。単純に図示してみましょう。

「嫌になったら辞める」ことができる条件は、2つあります。ひとつは転職市場が活発で、労働者獲得競争が実質的に機能していること。もうひとつは、そもそも雇用の外でも生活できる場があることです。雇用外の生活保障にはいくつかのパターンがありますが、「家族に扶養してもらう」「家業を継ぐ」「公的な支援を受ける」の3つが代表的でしょう。

「逃げ場のなさ」と日本型雇用

上記の条件のうち、転職市場は現在活性化しつつありますが、アメリカなどと比べてまだ転職は一般化していません。その理由は、日本が主に大企業において内部労働市場を発達させてきた結果です。なんだかんだで、ひとつの企業にとどまって努め続けたほうが有利だ、と考えている人はまだ多いでしょう。

「家族による支援」は、日本においては未婚の女性にみられてきたパターンですが、未婚男性にも増えてきています。しかし、「パラサイトシングル」論で有名な山田昌弘先生も言われているように、親と同居している未婚者の家庭は、必ずしも裕福であるとは限りません。「<家>という帰ることができる場所があるから、安心してゆっくりと仕事を選べる」という人は限られています。親にしても、いつまでも安定した仕事のない成人子を養っていられるわけではありません。

家業(自営業、農業)は、減り続けています。日本では高度成長期にも他国と比べて厚い自営層があり、そのことが失業率を抑制していた(雇用を失った人の労働力を吸収していた)、という議論もありますが、家業の労働力吸収がこれから増える、ということは考えにくいです。

さて、最後に公的支援です。具体的には、金銭的な失業保障や、職業訓練プログラムなどです。これも、日本ではあまり発達していません。制度はあるのですが、財政規模は小さく、プログラムとしても長期的なキャリア形成に貢献しにくい、といった問題があります。

なぜ日本では、雇用外の生活保障のうち、公的支援が発達してこなかったのでしょうか。

これは、労働市場の種類に応じて理由が異なります。大企業の労働市場では、すでに述べたように労働力の調整を内部(当該企業あるいは関連企業)で行うシステムが発達しました。このことが、残業に常に対応できる体制、頻繁な配置転換、そして容赦のない転勤を生み出しました。このせいで女性が大企業の労働市場から排除されてきたことは、筆者が常々強調してきたことですが、また別の話なのでここではスキップします(詳しくは拙著『仕事と家族』(中公新書)などをご参照ください)。

したがって、大学新卒の人たちに典型的に見られるように、「ハローワーク」は自分には縁のない場所であり、法的な労働条件や雇用外生活保障についての知識を持つことすら、しばしば「人生の想定外」になってきたのです。

要するに、大企業あるいはそのグループ会社の内部で人材と労働力の調整がなされるシステムが存在し、失業を抑制できたため、政府としては労働市場政策に本腰にならなかった、ということです。

この仕組みには相応のメリットもありますが、問題もあります。たとえば(企業にとっての)余剰労働力が社内に留まることになるため、いわゆる「追い出し部屋」のような理不尽な部署が出てきてしまいます。それでも一部の働き手が「追い出し部屋」に留まるのは、外に逃げ場がないからです。

企業を通じた生活保障が生み出す劣悪な雇用

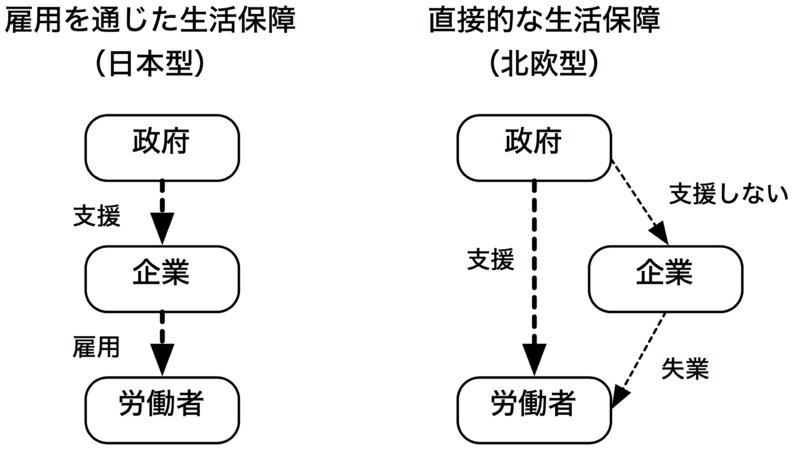

次に、規模の小さな企業の労働市場についてです。この労働市場における日本政府の基本的な方針は、ひとことでいえば「雇用を通じた生活保障」でした。「雇用外の生活保障」ではなく、「企業を延命させることによる生活保障」です。(雇用保障については、詳しくは宮本太郎先生の『福祉政治』(有斐閣)などをご参照ください。)

大企業中心の労働市場と異なるのは、企業がある程度イニシアティブをもって作り上げた内部労働市場を通じた雇用保障とは異なり、雇用保障がある程度公的な枠組みで意図されてきた、ということです。具体的には、公共事業や補助金制度、公的スキームによる信用保証・低利融資を通じて、市場に任せていれば淘汰されていたかもしれない事業体が存続してきたのです。

これと真逆なのがスウェーデンの雇用政策です(下図の右側参照)。そこでは、良好な雇用を提供できない企業には市場から退出してもらい、結果的に生まれた失業者に対して公的スキームで支援を行う、という設計思想があります。これに対して日本の場合、公的スキームで企業を支援し、結果としてギリギリの経営状態の企業が労働力を酷使することがあり、本来的に劣悪な雇用が生じやすい制度的環境があるのです。

柴田悠先生の分析でも、積極的労働市場政策への支出が自殺予防に関連しているということが示唆されています。企業の延命による雇用保障は、必ずしも生活保障になっていないのではないでしょうか。

条件がそろわないなかでの働き方改革

以上見てきたように、日本的な雇用は、働き方改革を阻害する条件をそもそも備えてしまっているのです。しかもこのシステムは、戦後・高度成長期から1980年代の安定成長期に至るまで、比較的長い時間をかけて成熟してきた社会制度でもあります。

これほど成熟した制度は、既得権や制度的な持続力もあり、そうそう変化するものではありません。1990年代以降、グローバル化のなかで日本の雇用制度は揺らぎをみせているものの、このことは働き方が顕著に改善するきっかけにはならず、むしろ日本的雇用の弱みを露呈させるように作用しています。

ではどうしたらいいのか、ということについては、また稿をあらためて論じましょう。