知らないと損する新制度「パパ育休」の内実 通常の育休とどう変わる?

いまだ男性の育児休業取得率は1割強に留まっている。男性の育児や家事への低調な関わりは、女性の就業継続や少子化などの問題にとっても大きな影響を及ぼしているとされる。

こうした状況を打開するために、昨年6月の通常国会で育児・介護休業法が改正され、「男性版」の産後休業の位置づけとなる、いわゆる「産後パパ育休」の制度が盛り込まれた。

今回の改正は、2022年4月、10月、23年4月と段階的に施行されることになるが、第一段階の施行を前に、改めて改正のポイントを押さえていきたい。

出生後8週間以内に4週間まで取得可能

まず今回の改正の大きな目玉となるのが、「男性版産休」や「産後パパ育休」(以下、パパ育休)などとも言われる、「出産時育児休業」制度だ(施行日は2022年10月1日)。

会社が雇用している女性に対しては、母体保護の観点から、労働基準法第65条において産前産後休業を取得させることが会社側に義務づけられてきた。しかし、育児や家事は「男女がともに担うもの」という意識を男性側に芽生えさせるには、出産直後に男性が育休を取得することが非常に大きな意味を持つ。出産直後の女性は心身ともにバランスを崩しやすく、産後うつのリスクも高まるとされる。「パパ育休」制度を設けることによって男性側に育児・家事に関わるきっかけを与えるだけではなく、女性側の負担を軽くすることによって、女性の就業継続や少子化対策にも効果があるものと期待されている。

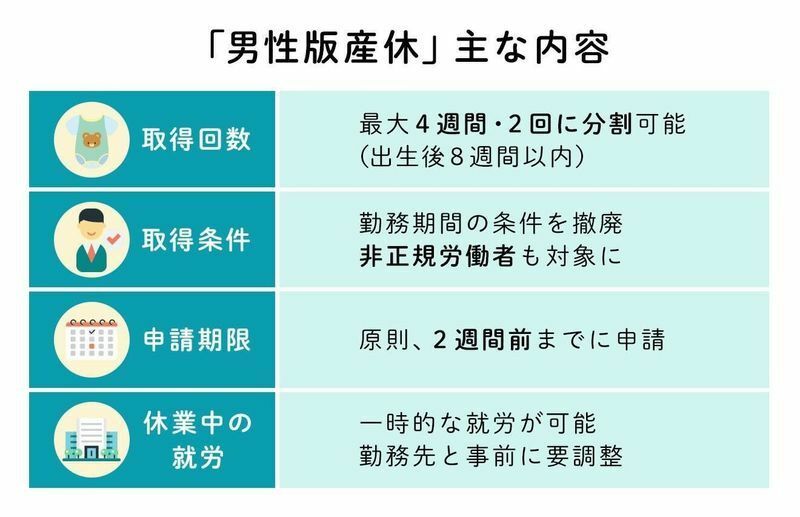

パパ育休は会社への申出によって、出生後8週間以内に4週間まで取得することが可能で、分割して2回まで取得できる。

出生後8週間以内の期間は、パパ育休の制度しか取得できないわけではなく、従来の育休を取得することもできる。つまり、パパはどちらかを選ぶことができるということだ。

今回創設された「パパ育休」制度は、男性に育休のハードルを下げるという意味では意義深いが、がっつりと出生後から育休を取得したいと希望するパパにとっては、従来の育休制度を利用したほうがいいということになる。

パパ育休の申出は2週間前までに

従来の育休制度の申出については、原則として1ヵ月前までに労働者が会社側に伝えることになっているが、パパ育休の申出期限は、原則2週間前までと短縮された。

ただし、労使協定を締結し、パパ育休の申出が円滑にできるよう、雇用環境の整備などの措置を講じることにより、従来の制度同様1ヵ月前までに延ばすこともできる。

また、これまで原則として認められてこなかった育休中の就業については、パパ育休の期間中に限って原則可能となる。

出生後8週間以内は、雇用されている女性であれば、その期間中は産後休業に該当するため、パパだけではなくママも家庭内にいることになる。そこで、パパ育休の期間中の就業については、労働者の意向を確認することを前提に、会社側が必要に応じて、事前に調整した上で、就業を可能とした。

ただ、あくまでもパパ育休の期間中の就労は臨時的な扱いだ。パパ育休を取得しても就労を強要されるなど労働者の意に反したものとならないよう、労使協定を締結する場合に限られ、ハードルは高く設定している。就労する場合であっても、就業可能日数の上限(休業期間の労働日の半分)を設けなければならない。

個別の周知・意向確認のほか、育休研修などを義務づけ

今回の改正では、育休を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置が義務づけられた(施行日は2022年4月1日)。

男性が育休を取得できない大きな要因の1つとして、会社側の風土に問題があることがこれまでも再三指摘されてきた。男性社員が妻の妊娠を上司に報告する際、「制度」「取組」「上司の理解」のいずれか2つ以上の条件が揃っている職場では、出生後の男性の休暇の取得割合が8割を超えるというデータもある(2019年5月内閣府委託事業「男性の子育て目的の休暇取得に関する調査研究」)。

個別の周知・意向確認のための措置については、男女労働者が妊娠・出産に関する事実を申し出たときに、その労働者に対して、

- 育休に関する制度

- 育休の申出先

- 育児休業給付に関すること

- 労働者が育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

――の4項目を周知し、これらの制度の取得の意向確認に必要な措置を会社側に義務づけた。

この際、取得を控えさせるような形での周知・意向確認は、制度上禁止されており、会社側は対象となる労働者に対してネガティブなアナウンスをすることはできない。取得の申出をしないよう威圧したり、申し出た場合の不利益をほのめかしたり、取得の前例がないことをことさらに強調したりなどの行為が、これに当てはまる。

また、例えば、上司から一度取得を控えさせるような言動があった後に、個別の周知・意向確認の措置が改めて行われた場合はどうだろう。

この場合であっても、すでに一度取得を控えさせるような言動していることから、その後周知・意向確認の措置を講じたとしても結局は取得を控えさせる効果が持続してしまっているため、措置を実施したものとは認められない。

さらに、育休の申出・取得を円滑にするため、雇用環境の整備の一環として、社員への育休研修の実施や、育休に関する相談体制の整備などの策を講じるよう会社側に義務づけている。

これは育休の対象となる労働者だけの問題ではなく、恒常的に育休を全社員の問題として意識づけをするために設けられたものだ。労働者の育休の申出を受けてからあたふたするのではなく、事前の研修や相談体制の整備によって育休取得へのハードルを下げることにも結びつく。

従来の育休でも柔軟な分割取得が可能に

育休期間は原則として子どもが1歳に到達するまでだが、従来は、子の1歳の到達日に労働者本人または配偶者が育休取得をしている場合に限って、それ以降の期間について、休業することが雇用継続のために特に必要と認められることが育休延長の要件となっていた。

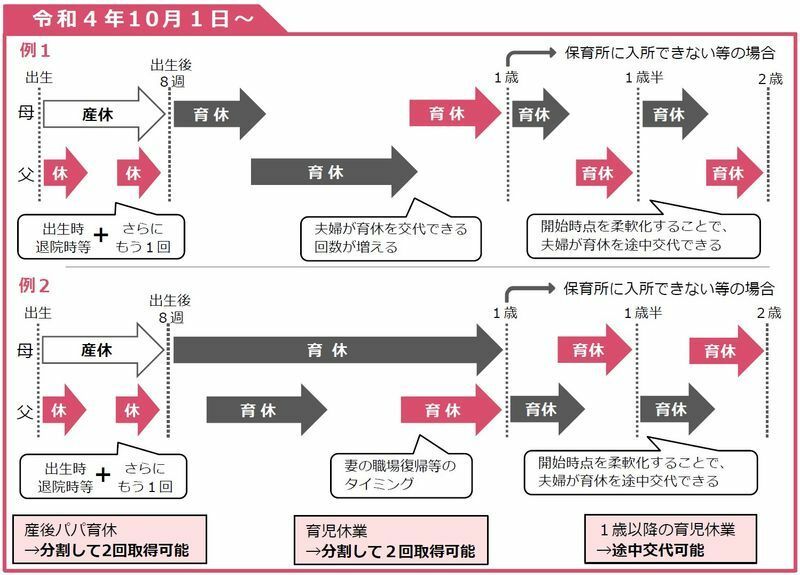

これまで制度上、男性が3回目の育休を取得することができなかったが、今回の改正ではそれが可能となるほか、ママの2回目の育休取得も可能となり、子が1歳以降で保育所に入所できない場合であっても、夫婦で交代して育休を取得することができるようになった(施行日は2022年10月1日)。詳細の働き方・休み方のイメージは下記の図を参考にしてほしい。

大企業に育休取得状況の公表を義務化

今回の改正では、従業員1,000人超の大企業を対象に、男性の育休取得率の公表が義務づけられる。施行については、2023年4月1日とまだ1年ほどはあるが、企業のイメージ戦略の一環として積極的にアピールする材料にもなり得る。

「子育てサポート企業」の証である「くるみん」の認定基準も見直しが行われ、育休取得率の公表がくるみんの認定基準の1つとなる。また、プラチナくるみんの認定で求められている男性の育休取得率については、これまでの「13%以上」から「30%以上」に引き上げられた。

プラチナくるみんは、認定基準の同じ項目について2回連続で基準を満たさなかった場合に取消しの対象となるが、今回の基準引き上げに伴っては、経過措置として、施行から1年間は基準を満たさなくても認定は取り消しされない。

プラチナくるみんとくるみんの認定基準の引き上げに伴って、これまでのくるみんの基準を参考に新たに「トライくるみん」が創設される。

ハローワークで代替要員確保支援

中小企業では、育休取得などに伴う代替要員の確保への負担が大きな問題となる。

このため、派遣等による代替要員確保や業務体制の整備などの取り組みに対する支援を行うだけではなく、ハローワークにおける代替要員確保のための求人に対する積極的な支援が行われる。

また、妊娠・出産を申し出た労働者に対する個別の働きかけや環境整備の実施に当たっては、中小企業も円滑に実施することができるように、わかりやすく活用しやすいポスターやリーフレット、パンフレットなどによる周知や環境整備に関する資料が国から提供されることになっているので、是非有効活用してほしい。

「出生時育児休業給付金」を創設

従来の育児休業給付金とは別に、「出生時育児休業給付金」も創設された(施行は2022年10月1日)。要件は、4週間の出生時育児休業を取得し、期間中の就労日数が最大10日(これを超える場合、80時間以内)となっている。

出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例が設けられる。

雇用期間1年以上の要件が撤廃

有期の労働者については、正社員に比べて育児休業が取得しにくい状況にあり、育休取得率をみても、特に女性の取得率が正社員に比べて低い。

今回の改正では、雇用形態に関わらず育休を取得しやすくなるよう、これまで要件とされた、「引き続き雇用された期間が1年以上」が撤廃となり、「1歳6ヵ月までの間に契約が満了することが明らかでない」ことだけが要件となった(施行日は2022年4月1日)。

これによって有期でも取得できる可能性が広がり、無期雇用労働者と同様の取り扱いとなる。ただし、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者については、労使協定の締結により除外可能だ。育児休業給付金についても同様に緩和される。

あらゆる社会資源を活用し、パパが育休を取得する意義を伝えよう

今回の改正は、2022年4月、10月、そして、来年の4月と、3段階に施行されることがポイントだ。

この4月に施行される労働者への周知・意向確認は、特に大きく費用がかかるものではない。会社側が育休をネガティブな発想からポジティブな発想へと意識を転換することから始めればいい。

まずは、労働者から妊娠・出産の報告があれば、男女問わず、上司・同僚がはっきりと「おめでとう」と言うこと(当然のことだが)。その次に出てくる言葉は、「『育休』という制度があるから利用する権利がある」と伝えてあげることだ。ポジティブな選択肢の中で、労働者側がその権利を行使する土壌を会社側がいかに用意できるかであろう。

今回のパパ育休は、男性の育休取得期間が短い現状の中で生み出されたアイデアだ。まずは、そこで産後8週間の間に4週間のパパ育休の取得を大きく進め、男性に育児・家事への参画機会を与えること。そして、産後8週以降もママだけが育休を取得し続けるのではなく、夫婦相互で育休を取得し合う機会を与えることだ。

パパ育休の施行も半年後に迫る。労働者側がこれまでの育休制度に加えて、パパ育休についても理解が進むように、会社側の取り組みが極めて重要となる。

だが、会社側からの働きかけだけが重要なのではない。行政や社会の側からの働きかけも必要だ。例えば、両親学級への役割の強化もその1つであろう。ただ、東京都福祉保健局の調査によると、母親学級・両親学級の受講率(両(母)親学級の受講者数/妊娠届出総数)はここ数年50%前後で停滞しているのが現状だ。この割合には父親が受講しているかどうかはわからないため、父親の受講率は最大でも50%ということになる。さらには、この中で男性の育休の意義について十分説明をしているとは限らない。両親学級のアプローチの仕方を変えていく必要があるだろう。

あらゆる社会資源を使って育休を取得する意義を伝えていくことが求められている。子どもたちには小・中学校からでも遅くはない。すでに保育所や幼稚園などに未就学児を預けているパパたちに施設側から働きかけることも重要だろう。

このパパ育休を足掛かりとして、もっと長く、数カ月単位で休めることを実現するためにも、パパ育休の4週間をどう活用できるのか。今回のパパ育休は、その先を見据えるものとして、捉えていかなければならない。

【この記事は、Yahoo!ニュース個人編集部とオーサーが内容に関して共同で企画し、オーサーが執筆したものです】