鉄腕アトム好きの「Androidの父」が考えたこと〜iPhone誕生物語(5)

■「Androidの父」は何を考えて起業したのか

Android OSの開発版に初めて名付けたコードネームが「鉄腕アトム」だったことから分かるように、「Androidの父」アンディ・ルービンは子供時代、日本のアニメが大好きだった(※1)。

それで、大人になるとよく日本に行くようになった。秋葉原でパーツを買い集め趣味のロボット作りにいそしむのが彼の休暇となったのである。アトムのようなアンドロイドを創るのが彼の夢だったのだろう。

だからAppleを辞めた後、立ち上げた会社にAndroid社と名付けた。2003年、鉄腕アトムが作品中で誕生した年だった。

ルービンには、未来を見通す資質があった。

当時、ジョブズがマイクロソフトに対抗すべく極秘裏にタブレットの検討をはじめた一方で(前回)、ルービンの方はすでにスマートフォンを創ったことがあったのだった。

フルブラウザにゲーム・アプリのダウンロード・ストア、連絡先やカレンダーをサーバに保存するクラウド機能等々…。

ガラケー全盛の2002年にして、彼の『サイドキック』は後のAndroidやiOSが持つコンセプトをほとんど備えていたのである。

鉄腕アトムとAndroid社が誕生した年は、古巣のボス、ジョブズがiTunes Music Storeの立ち上げに成功した年でもある。ひとびとがiPodと音楽配信に未来を感じる裏で、時代の仕掛け人はすでに次の時代へ向かって走り出していたのだった。今現在もそういうことは起きているのだろう。

そんなルービンがスマートフォンの『OS』を創る会社を立ち上げたのには、彼一流の洞察があった。

■Androidの父、世界をひっくり返す大戦略

「あの時代、モバイルにサービスを提供することは、地獄のような苦痛を伴いました」

Google(アルファベット)を率いるラリー・ペイジCEO(当時)は、大学院で起業してからしばらく経った2002年をそう振り返る(※2)。

「クローゼットは100台の携帯電話であふれ、機種ごとにアプリをつくらないといけなかったのです」

100台の機種それぞれに合わせ検索アプリを創っていたGoogleは地獄を味わっていた。

1つのモバイル・アプリを企画したら、各メーカーの各端末に向け100個のアプリを開発しなければならなかったのだ。共通OSの無いモバイルの世界に、ソフトウェア産業が育つわけがなかった。

それはメーカーがバラバラにOSを創っていたパソコンの黎明期に起きたことでもあった。共通のOSをもたらしたマイクロソフトはソフトウェアの時代を切り開き、若きビル・ゲイツは世界一の富豪となった。

対して、ゲイツと組んだPCメーカーの巨人IBMは、木馬の計に嵌められたトロイアの如く時代の中心を彼に明け渡すこととなった。

時代は繰り返すという。それは未来を予測するのに役に立つ。

初期スマートフォンをOSから手掛けたルービンは気づいた。ビル・ゲイツと同じことを起こすチャンスを、自分は手にしているのではないか、と。

そのビル・ゲイツも21世紀初頭に、スマートフォン時代の到来を読んでいた。そして『Windowsパワード・スマートフォン2002』を世に送り出したが、高いライセンス料が警戒され、なかなか採用されなかった。

通信産業の巨人たちは、IBMの二の舞はごめんだと考えていたのである。

いっぽう、ルービンは初期スマホ「サイドキック」のOSを、無料のOS、FreeBSDで創った経験があった。

マイクロソフトの隙を突いて、「無料」の力で一気にプラットフォームを獲ればいいのではないか。OSを無料にするかわりに、じぶんたちAndroidはアプリのストアや定額制のクラウドサービスなどで稼げばいい…。

それが無名だったルービンの立てた大戦略だった。時代はふたたび、ひとりの男に覆されようとしていた。

■「無料」の力で、顧客価値を生み出すということ

フリーミアムモデルという言葉がある。無料(フリー)と有料(プレミアム)を組み合わせたビジネスモデルのことだ。

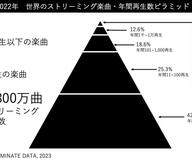

21世紀初頭、ネットの普及で無料の大波が音楽を襲うと、CDのもたらした絶頂期から音楽産業は転落した。

だがスマートフォンの普及以降、無料配信で人びとを集め、定額制配信(音楽サブスク)で稼ぐ革命児Spotify(スポティファイ)が世界を席巻すると、定額制配信(サブスク)はCDに代わるビジネスモデルとして定着。世界の音楽産業は力強いプラス成長に戻った。

他の業界もいよいよ無料化の波に飲まれ、いまでは音楽産業の復活を促したビジネスモデルの革新、すなわちフリーミアムモデルやマイクロペイメントの仕組みを見習う時期が来ている。

コンピュータ産業で「フリー」の力を使って初めて力強く稼いでみせたのは、1990年代に瀕死となったIBMだったかもしれない。

大規模コンピュータで一大産業を築き上げ、シリコンバレーの礎を築いたIBMは80年代にパソコンの時代が到来すると、音楽産業に先立って倒産の危機に陥った。

93年には81億ドル(約8100億円)の赤字を出し、CEOはルイス・ガースナーに交代。 彼は、敗戦したパソコンで追いつくことは捨て、次のビッグウェーブに復活の標準を合わせた。

コモディティ化したハードやソフトの販売だけでビジネスを考えるのはもう止めだ。客はもう、IBMが創った囲いの外に出ている…。

それで彼は世界のほとんどが気づいていなかった兆候に、会社を賭けた。当時インターネットの普及率はわずか0.3% ほど(※3)。だがガースナーは、政府や企業はかならずネットに対応した大規模ソリューションを求めるようになると見たのである。

ガースナーはパソコンを売りハードで稼ぐのではなく、無料化したOSやオープンウェアを逆に活用して、政府や企業の求めるシステム・ソリューションを組み上げるソフト業態にIBMを変革した。

「無料」の力で新たな顧客価値を創ったガースナーに導かれたIBMは、10年で逆に81億ドル(約8100億円)の黒字を出す会社に復活した(※4)。

ガースナーは創業者ではなかったが、ジョブズと同じく、イノヴェーションのジレンマを克服した存在として語られるようになった。創業者の時代が過ぎ去ったほとんどの日本企業にとっては、ある意味ジョブズより参考になる部分があるかもしれない。

ルービンがAndroid社を起業したのは、ガースナーがIBMを退いた翌年だった。

無料を核にエコシステムを創りあげ、エコシステムの生む顧客価値で稼ぐ。ガースナー流を、ルービンが携帯電話の世界に持ってこようとしたのは不思議なことではなかった。

しかし現実は厳しかった。

ソウルのサムスン本社に行った時のことだ。ジーンズ姿で訪れたルービンだったが、取締役会議室に通されるほどには、丁重に扱われた。彼の創った「サイドキック」が業界の評判になっていたからである。だがスーツで身を固めた20人のサムスン幹部たちの視線は、彼のプレゼンが進むに連れ冷ややかとなっていった。

プレゼンが終わると、サムスン社のひとりが言った。

「我が社では、2000人がモバイルOSの開発にあたっている。あなた方はたった8人だが?」

どっと嘲笑が会議室に起こった(※5)。ルービンは屈辱に耐えるほか無かった。結局、世界中のメーカーへ赴いてプレゼンしたが結果はどこも同じだった。

「ほとんどの人が、ルービンを正気扱いしていませんでした」

当時の噂を知るグーグルのペイジCEOは、ブログにそう書いている(※6)。ルービンは未来を見通すビジョナリーだった。だが、どんなにビジョンが正しくとも、誰も聞き入れてくれないならどうにもならない。

産業の巨人たちを前に、ルービンはピエロのように悪戦苦闘を重ねるのだった。

■マイクロソフトを恐れてAndroid社を買ったGoogle

それから二年。

ルービンは窮地に追い込まれていた。結局、どこもAndroid OSを採用しようと言ってくれなかった。このままでは廃業するほかない。

生き残る手立てはないか。必死に名刺の束を繰るルービンだったが、ある名刺を見た瞬間、彼の手は止まった。

もう6年前のことだった。1999年、スタンフォード大でモバイルの未来について公開講義をやったことがあった。デモが終わり、片付けているルービンに、大学院のOBと名乗る雰囲気のある男が近づいてきた。

「面白いデモだったよ」

その男はそう言って名刺をくれたが、そこにはGoogleを創業したばかりのラリー・ペイジの名があった。

Googleとは奇縁があった。

Appleを辞め、独立したルービンが初めてオフィスを構えたのはパロアルトの自転車屋の二階だったが、そこは以前、ペイジが大学を去り、はじめてGoogleのオフィスを構えた場所でもあったのだ。

ペイジに頼んで一筆書いてもらおう。「Googleは、Android OSに検索とGmailのアプリを提供する予定です」と。その手紙を見せれば、ヴェンチャー・キャピタルは出資してくれ、会社を潰さずにすむかもしれない。

ルービンは思い切ってペイジに電話した。

▲Googleのエリック・シュミットCEO(当時・左)、ラリー・ペイジ(中央)、セルゲイ・ブリン(右)。ジョブズは3人と親しく、趣味の散歩によく誘っては語り合っていた。だがAndroidフォンが発表された時、ジョブズと3人の仲は決裂することになった。

Photo :flickrSome rights reserved by 伊藤穰一

その電話では、ふたりとも声がうわずっていたかもしれない。ミーティングの快諾にルービンは喜んだし、ペイジの方も願ってもない幸運と思う事情があった。

当日、ルービンは全身全霊でプレゼンした。

…いまGoogleの検索ビジネスが土台としているPCの年間売上はたった2億台。一方、携帯電話の年間売上はすでに7億台。だが共通のOSの無いせいで、携帯の世界にアプリが全く育っていません。

Androidという共通のOSが普及すれば、必ずネットの中心はPCから携帯電話になります。ですから、GoogleのアプリをぜひAndroid OSに出していただきたい…。

プレゼンが終わると開口一番、ペイジは言った。

「GoogleがAndroidを買収する、というアイデアはどう思いますか?」

予想外のことばにルービンは目を白黒させた。実はちょうど同じ問題意識でGoogleは、モバイルOSを計画していたところだったのだ。そこへ、Android社のルービンがやってきた。彼なら任せられる、そう思ったとペイジはいう(※7)。

2005年9月、GoogleはAndroid社買収を発表した。

時系列的にAndroid買収は当然、Apple対策ではなかった。なにせひと月前には、ジョブズが発表したiTunesフォンは悪評さくさくの大失敗に終わっていた(次回)。

Android社を買ったのはマイクロソフト対策だったと、Googleのエリック・シュミット (当時CEO)は語っている(※8)。

「今のみなさんには全く実感が湧かないかもしれませんが、当時、マイクロソフトのモバイル戦略が成功するのではないかと本当に心配だったのです」

初期スマートフォンの世界ではブラックベリーOS、シンビアンOS、Palm OSが誕生していたが、世界にブレイクスルーをもたらす完成度はどこも出せていなかった。

このタイミングでOSの帝王マイクロソフトが本気を出せば、モバイルの群雄割拠は終わるのではないか。その証拠にPDA向けにつくられたWindows CEの出来は決して悪くはなかった。

のみならずマイクロソフトのスティーブ・バルマーCEOは、Googleへの敵愾心をむき出しにしていた。モバイル用IEにマイクロソフト製の検索エンジンが標準搭載されれば、Google検索は、ブラウザ戦争でIEに敗れ去り倒産したネットスケープ社と同じ運命を辿りかねなかったのだ。

マイクロソフトを恐れたGoogleは、Android買収で時短することにした。Sonyがカセットテープを捨てて「21世紀のWalkman」を創ってくると恐れたAppleが、要素技術を買収して急いでiPodを創ったのと同じだった(iPodで進化したジョブズの組織づくり)。

■Sonyとサムスンの命運を分けた瞬間

GoogleによるAndroid社の買収が発表されるや否や、痛快なことがルービンの身に起こった。Androidを罵倒していたサムスンのCEO室から緊張した電話がかかってきたのだ。

「先日の、実に興味深いご提案に関してですが、すぐに話し合いをさせていただきたいのです」

電話のかけ主は、ニュースを読んだユン・ジョンヨンCEOから大目玉を喰らったのかもしれなかった。ルービンがソウルに着くと、あのとき彼を嘲笑した幹部たちがこぞって歓迎してきた。手のひらを返した彼らを前に、

「感情に左右されてはいけない、と必死に自分へ言い聞かせる必要があった」

ルービンは語る(※9)。そこで「クソ食らえだ!」と怒鳴らなくて正解だったのだろう。憎きサムスンは以降、ルービンにとって最強のパートナーとなったからである。

それはSonyとサムスンにとって運命の分かれ道でもあった。

実はSonyも、ルービンのAndroidチームからスマートフォンを共同開発しないかと打診を受けていた。だがSonyのほうは断った。

携帯電話事業のパートナーに選んだエリクソン社が猛反発してきたからだ。もしSonyがAndroidを採用したら、エリクソン社は、社内でOSの開発に従事するエンジニア陣を、大量に解雇しなければならなかった。

結局、この判断ミスが原因でエリクソン社は携帯電話事業の危機に陥り、大量解雇を招くことになる。あるいはこの判断が、ソニーとサムスンの立場をも逆転させるとは、当時の誰が気づいていたろうか。

■Android、プロトタイプで犯した判断ミス

翌2006年。将来の明暗を分けた判断は、買収されたばかりのAndroidにも起こっていた。

ルービンはGoogleのもと、遂にAndroid OSのアルファ版を完成。バージョン1.0のコードネームにはアストロ・ボーイと名付けた。子供の頃、大好きだった鉄腕アトムの英名である。

OSだけにとどまらなかった。Googleの潤沢な資金力を得たルービンは、ハードウェアも試作。ふたつのプロトタイプがあった。

ひとつは当時、欧米のビジネスマンに人気のあったブラックベリーのような物理キーボードを持つもの。『スーナー(Sooner)』と名づけた。さっさとやる、抜け駆け、早まった奴という語義がある。

もうひとつのプロトタイプは画期的だった。

物理キーボードに頼らず、液晶を指でなぞって操作するマルチタッチスクリーンを活用したスマートフォンだ。

だが当時、マルチタッチの液晶は部品として、実用レベルに到達してなかった。モバイルプロセッサも、マルチタッチ操作を実現するにはまだ非力で、その商品化は現実的でなかった。

ともあれマルチタッチスクリーン版こそが、ルービンの夢だったのだろう。『ドリーム』と名付けた。

ルービンは、まず現実的な『スーナー(Sooner)』を完成させることにして、未来的な『ドリーム』には、手持ちリソースを2割だけ注ぐことにした。

この瞬間、「AndroidはiPhoneのパクリ」という汚名を背負う将来を選んでしまったことに、当時のルービンがどうして気づけようか。

ちょうどその頃、Androidに遅れて、Appleでもようやくスマートフォン計画が発動していたのだ。

そしてジョブズは強く主張し続けていた。

技術的にどれほど困難だろうとも、我々はマルチタッチスクリーンを採用すべきだ、と (続く)。

■本稿は「音楽が未来を連れてくる(DU BOOKS刊)」の一部をYahoo!ニュース 個人用に編集した記事となります。

関連記事:

iPhoneを予感していた29歳のジョブズ〜iPhone誕生物語(1)

iPod誕生の裏側~スティーブ・ジョブズが世界の音楽産業にもたらしたもの(1)

※1 Joshua J. Drake, Zach Lanier etc.,"Android Hacker's Handbook”(2014)Wiley, Chap.1, pp.2

※2 http://googleblog.blogspot.jp/2013/03/update-from-ceo.html

※3 http://www.internetlivestats.com/internet-users/#trend

※4 ルイス・V・ガースナー『巨象も踊る Who says elephants can’t dance?』(2002)日本経済新聞社

※5 サムスン社員のセリフは二書の同シーンのセリフから。Steven Levy (2011) "In The Plex: How Google Thinks, Works, and Shapes Our Lives", Simon & Schuster, pp.214., Vogelstein, "Dogfight", pp.54

※6 http://googleblog.blogspot.jp/2013/03/update-from-ceo.html

※7 http://archive.wired.com/techbiz/media/magazine/16-07/ff_android?currentPage=all

※8 Vogelstein, "Dogfight", pp.50

※9 Steven Levy "In The Plex: How Google Thinks, Works, and Shapes Our Lives", pp.217