「宇宙の生命探査用」ウェッブ宇宙望遠鏡と同クラスの計画が始動 2040年代の打ち上げを目指す

米科学誌サイエンスの「2022年ブレイクスルー・オブ・ザ・イヤー」の筆頭となったジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)。そのJWSTに匹敵する主鏡6メートル規模の、宇宙の生命を探査する大型宇宙望遠鏡計画「ハビタブル・ワールド・オブザバトリー(HWO)」が動き出したと1月13日付けのサイエンス誌が報じた。HWOは赤外線・可視光・紫外線の波長の観測で系外惑星の特徴を観測し、地球のように水を持ち酸素など生命に関連する大気の成分を捉えられるものになる。JWSTと同様に地球から約150万キロメートル離れたL2点で観測し、ロボットによる軌道上サービスで衛星の修理や機能のアップデートを行う構想だ。

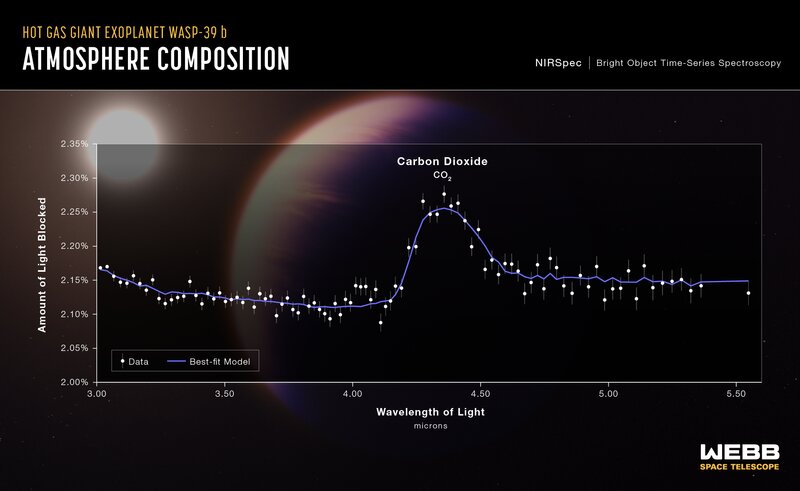

2021年末に打ち上げられ、2022年6月から本格的な観測を開始したJWSTは、これまででもっとも遠い銀河から太陽系の惑星まで赤外線で捉えた驚くようなデータを送ってきている。その中のひとつが太陽とは別の恒星を周回する太陽系外惑星の探査。系外惑星の中には大気を持つものがあり、その大気を通過してきたかすかな光を分光することで大気の成分から生命に適した環境を知ることができる。

2022年7月のJWSTの近赤外分光器の観測によって、約700光年離れた土星と同じサイズの巨大ガス惑星「WASP-39 b」の大気には水蒸気、ナトリウム、カリウム、一酸化炭素などが含まれていることがわかった。恒星の光は非常に強く、すぐそばにある小さく暗い系外惑星の表層の大気を通過してきた光を分離するのは非常に困難だ。JWSTの超高感度のセンサーだからこそ明らかになった。

地球以外の生命の生命を探すというNASAの大目標に向かって、米国では新たな宇宙望遠鏡の検討を続けてきた。2027年には日本のJAXAも参加するナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡(旧WFIRST)の打ち上げを目指している。ローマン宇宙望遠鏡は、ハッブル宇宙望遠鏡(HST)と同じ2.4メートルの主鏡を持ち、「コロナグラフ」という恒星の光を遮断して系外惑星だけを観測する光学装置を持つ。30年以上前、系外惑星の発見以前に計画されたHSTなどの宇宙望遠鏡よりも進化した観測能力を持つローマン宇宙望遠鏡で、多様な系外惑星を観測する予定だ。

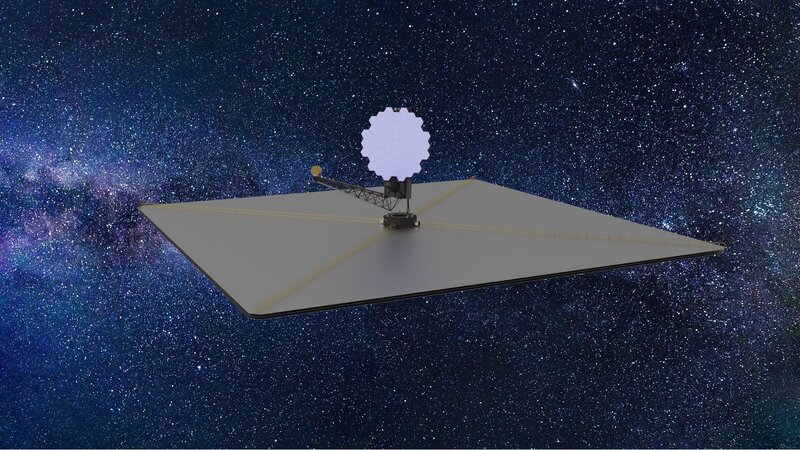

さらに今回、米国天文学会で議論が始まったのが系外惑星の観測専門の、ローマン宇宙望遠鏡より規模の大きい宇宙望遠鏡計画HWOだ。これまで提案された素案では、主鏡径4メートルと最大15メートルの2案があった。今後、技術的実現性によってトレードオフの検討が行われ、JWSTと同じ主鏡6メートル程度を目指すという。

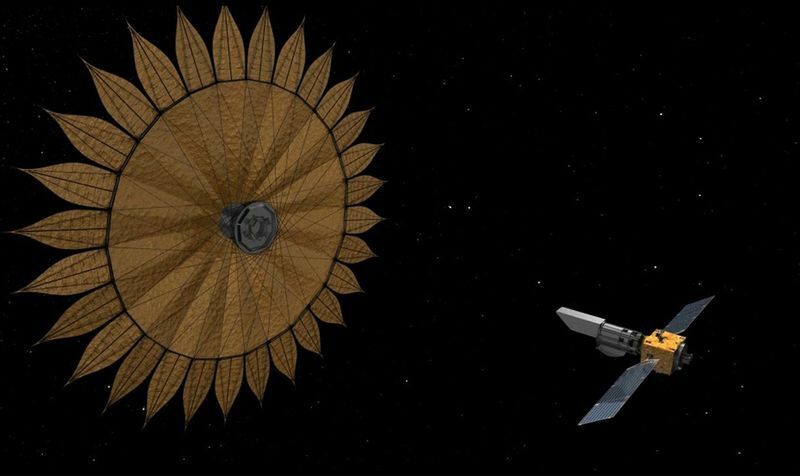

HabEX:NASAのジェット推進研究所が提案する4メートルの主鏡を持つ宇宙望遠鏡。主鏡はHSTと同じ一体型の構造であるため故障などのトラブルが少なく。望遠鏡本体に加えて、余分な恒星の光を遮って系外惑星の光を捉えやすくする「スターシェード」という直径52メートルの花びら状の分離機構が特徴的だ。スターシェードは、折り紙の技術を取り入れた宇宙の大型展開構造物で、HabEX本体をNASAの超大型ロケットSLS ブロック1B、スターシェードをスペースXのファルコンヘビーで別々に打ち上げる。

LUVOIR:NASAのゴダード宇宙飛行センターが提案する15メートル(LUVOIR-A)または8メートル(LUBOIR-B)の主鏡を持ち、JWSTと同じセグメント型のミラーで構成される宇宙望遠鏡。スペースXのスターシップに主鏡をたたんだ状態で搭載して打ち上げ、宇宙で展開することでロケットの直径を超える大型の主鏡を持つことができる。セグメント型ミラーの弱点は打ち上げ時の振動や展開時のトラブルで望遠鏡全体の機能が損なわれるリスクだが、JWSTという成功例によって実現性が高まった。日本では国立天文台、JAXAや大学から参加を目指す検討も行われ、ローマン宇宙望遠鏡や惑星分光観測衛星「ひさき」で培った技術で貢献できるという。

2案はまだ比較検討が行われている段階で、すぐにどちらかに決まるものではない。JWSTは度重なる開発遅延と20億ドルという巨額の費用が重い負担になったことから、大きな技術的飛躍を必要とせず、これまで実証された技術を中心に構成することが求められている。一方で、HWOは光学(可視光)での観測も考えられている。可視光はJWSTが観測する赤外線の波長よりも短いため、ミラーをより精密にしなくてはならないという制約がある。また、非常に明るい恒星の光を遮る必要があり、ローマン宇宙望遠鏡よりも高性能なコロナグラフが求められている。HSTと同じように、光を遮る円筒形の遮蔽装置を取り付けることも考えられているという。

JWSTの打ち上げから主鏡の展開、L2点での観測開始までは、一つのミスも許されないという緊張が連続する状況があった。また宇宙望遠鏡に微小な隕石の衝突することで機器が損傷してしまうリスクもある。HSTは打ち上げ直後に見つかった主鏡の不具合をスペースシャトルミッションによって修理し、正常な観測ができるようになったという歴史がある。4回の大修理を行ったHSTの例に習い、HWOは軌道上サービスによって機器の修理やアップデートを行う方向性だ。

とはいえ月よりもさらに遠い、地球から約150万キロメートル先のL2点で有人のサービスミッションを行うことは現状では難しく、HWOの場合は無人のロボットサービス衛星が修理などを行う方向性だ。すでに米ノースロップ・グラマンが静止軌道の人工衛星にドッキングして衛星を移動させる軌道上サービスミッションを開始しており、日本のアストロスケールもイスラエルの子会社を通じて、推進剤が尽きて寿命がきた衛星を再利用する軌道上サービスを事業として開始している。軌道上サービスの技術が蓄積されることで、宇宙望遠鏡もミッションの成否が1度きりのチャンスにかかるリスクを低減できる。

計画実現の大きな要素はそのコストだ。JWSTは開発から最初の5年分の運用をあわせてNASAの負担分だけで97億ドルの費用がかかっている。米惑星協会の推計によれば、これは2020年の基準で総額108億ドルに匹敵するといい、ハッブル宇宙望遠鏡やCERNの大型ハドロン衝突型加速器と並んで史上もっとも高価な科学プラットフォームに数えられるという。HWOはこのJWSTと同規模の110億ドルのコストを見込んでいる。ただし今後約20年かけて開発、打ち上げになることから、インフレ率を織り込むと割安になる可能性もある。宇宙の生命探査という大目標を実現する道具を次世代への贈り物にできるのか、今後の検討が待たれる。