どの子に「日本語指導が必要」なのか、客観的測定採用校4分の1―曖昧な判断実態明らかに

実態把握難しい中で、貴重な手がかりとなる数少ない調査

文部科学省は2017年6月13日、『「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査(平成28年度)」の結果について』を公開しました。この調査では、全国の公立小、中、高校、義務教育学校と中等教育学校、特別支援学校において、日本語がわからない子どもが43,947人在籍していることが明らかとなりました。

外国にルーツを持つ子どもたちの実態は、日本国籍の子どもが含まれていて調査対象者を特定しづらいことや、学校に就学していない状況の子どもがいることなどから、正確な実態把握は難しいと言われています。

中には、熱心な自治体や研究者が独自に調査を行うことがありますが、全国規模での調査ではなく、この文科省の調査が日本に暮らす、外国ルーツの子どもたちの実態を知る数少ない手がかりのひとつと言えます。(他には国勢調査ベースのものなど)

新たに踏み込んだ調査内容が公表されています

今年度公開されたこの調査結果では、これまで公表(調査)されてこなかった踏み込んだ内容についても公開され、政府による、日本語を母語としない子どもたちに対する日本語教育の姿勢の変化を実感しました。

今年度、筆者が確認できる限りで初めて(一般)公開されたのは、

- 「日本語指導が必要」な状態をどのように判断しているのか

- 「どのような指導を行っているか」

- 日本語指導を学校で受けられていない児童生徒は「なぜサポートを受けることができないのか」

など、一歩踏み込んだ内容の調査項目でした。

特に、長年の疑問点であった「日本語指導が必要」な状態の判断をどのように行っているか、という点について調査の結果が出されたことは重要な点です。

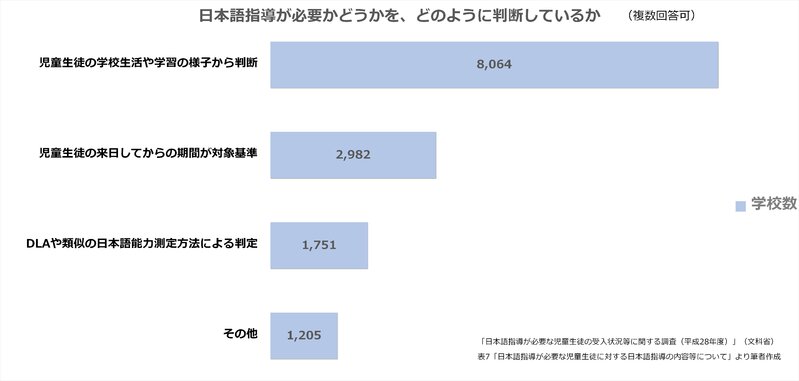

現在、日本語を母語としない子どもの日本語力を測定するために用いられているのは、文部科学省が提供している「外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメントDLA: Dialogic Language Assessment」や、早稲田大学の川上郁雄教授による「JSLバンドスケール」などがありますが、こうした何らかの測定方法に従って判断している学校は1,751校に留まることが明らかになりました。

外国籍の児童生徒が在籍する学校のみでも全国7,020校に上る中、主に客観的であると呼べる手法で日本語指導が必要かどうかを判断していると言える学校が、わずか4分の1程度であることは、深刻に受け止めなくてはなりません。

複数回答ではありますが、最も多かった”判断基準”は「児童生徒の学校生活や学習の様子」(8,064校)と「児童生徒の来日してからの期間」(2,982校)でした。

「あいまいな判断基準」以前から、支援者の間ではこんな懸念も

支援現場では、以前から日本語指導が必要かどうかが、学校の先生や周囲の大人の「主観的」なさじ加減で変化してしまう、ということが言われてきました。なんとなく、みんなが従うルールに沿って行動ができるようになったり、あるいは、カタコトの「英語」で子ども同士がコミュニケーションを図り、楽しそうに過ごしているなどの場合に、「日本語は十分ではないけれど、それなりにやれているから指導不要」となっている状況です。

また、自治体の中に「時間数制限付きの日本語指導」という仕組みを持っている場合に、それが判断の尺度として使われてしまっているのではないか、という懸念もありました。例えば、32時間の日本語支援を用意できる自治体で、その支援時間数の上限を超えた時点で「日本語指導が必要ではない」とされていると言ったように、支援者の間では見え隠れしてきた「日本語指導が必要な」という基準のあいまいさの一端を、今回の調査結果で垣間見ることができたと感じています。

評価手法を統一化し、客観的判断がなされる状況の実現を

現在、前述のDLAやJSLと言った子どもの日本語能力の評価手法をベースに、より学校の先生たちが使いやすいもの、実際の指導の参考になるような新たな評価ツールを開発しようとする動きも登場していますが、どれを活用するにせよ、統一の手法を使用し、一定の客観的な判断がなされる状況を早期に実現する必要があります。

手法が統一されることで、「子どもだから耳で聞いていれば日本語がわかるようになる」という一部不正確な情報や、支援に積極的でない(そうできない)自治体の学校などに偶然転入してきた子どもたちが、必要な支援から遠ざけられるという現状を是正する一歩につながりますし、なによりもその基準を持って、具体的に必要な支援時間数や支援内容を判断する、という「子どものニーズに合わせた支援」の実現に近づきます。

子どもたちと社会の最善のために、子どもの日本語教育を学校の先生だけに負わせない

一方で、現在10,000人を超える子どもが、日本語がわからないにも関わらず学校内で何の支援も受けていないという現状も同調査で明らかとなり、その背景には、日本語指導を行う人材不足や指導時間の確保が困難と言った理由があることがわかりました。

統一の手法で、客観的に判断された子どもの日本語教育支援のニーズが見出されたとしても、実際に公教育の一環としてそれを満たすためには、現時点での学校教育システムの中では不十分であり多忙な学校教員をさらに追い詰めることにもなりかねません。

第2言語(外国語)としての日本語教育は、学校の先生方の専門性とは異なる知識や技術を必要とする部分(特に、日本語がまったくわからない来日直後の初期指導部分など)もあります。

現在、政府の方向性の中では学校の先生が日本語指導のスキルを獲得することに重きを置いているように見えますが、日本語教師など、専門性を有する人材やNPO等との連携も、同様に重視しながらその推進をはかっていかなければ、結果的に「もともと積極的な自治体には十分な支援があり、外国人が少ない自治体や予算のない自治体の学校などでは支援環境が整備されない」という現在の格差を広げることにもつながりかねません。

子どもにとって唯一の「所属」であり、日本社会への扉である学校で、すべての子どもが十分に学べるように

外国にルーツを持つ子どもたちの学校生活は、「日本語ができない」だけでなく、いじめや差別など、さまざまなレベルで課題を抱えています。それでも、子どもたちにとって学校は、日本社会への最初の入口であり、大切な居場所であり、重要な「所属先」です。学校以外に、この機能を十分に担える場や支援はほぼありません。

その所属先で十分に学ぶことができない状況は、いずれ日本社会で自立していく子どもたち自身だけでなく、日本社会全体に影響を及ぼします。

国籍を問わず、すべての子どもたちが、学校の中で基本的な教育へのアクセスを保障されること。人道的な観点からも、バイリンガル・バイカルチャー人材育成の観点からも日本語がわからない子どもたちに対する、言語教育環境の整備が急務です。