【橋本市(高野山エリア)】橋本市で頑張る地域おこし協力隊:上林さんに聞いてみた。そしていま思うこと。

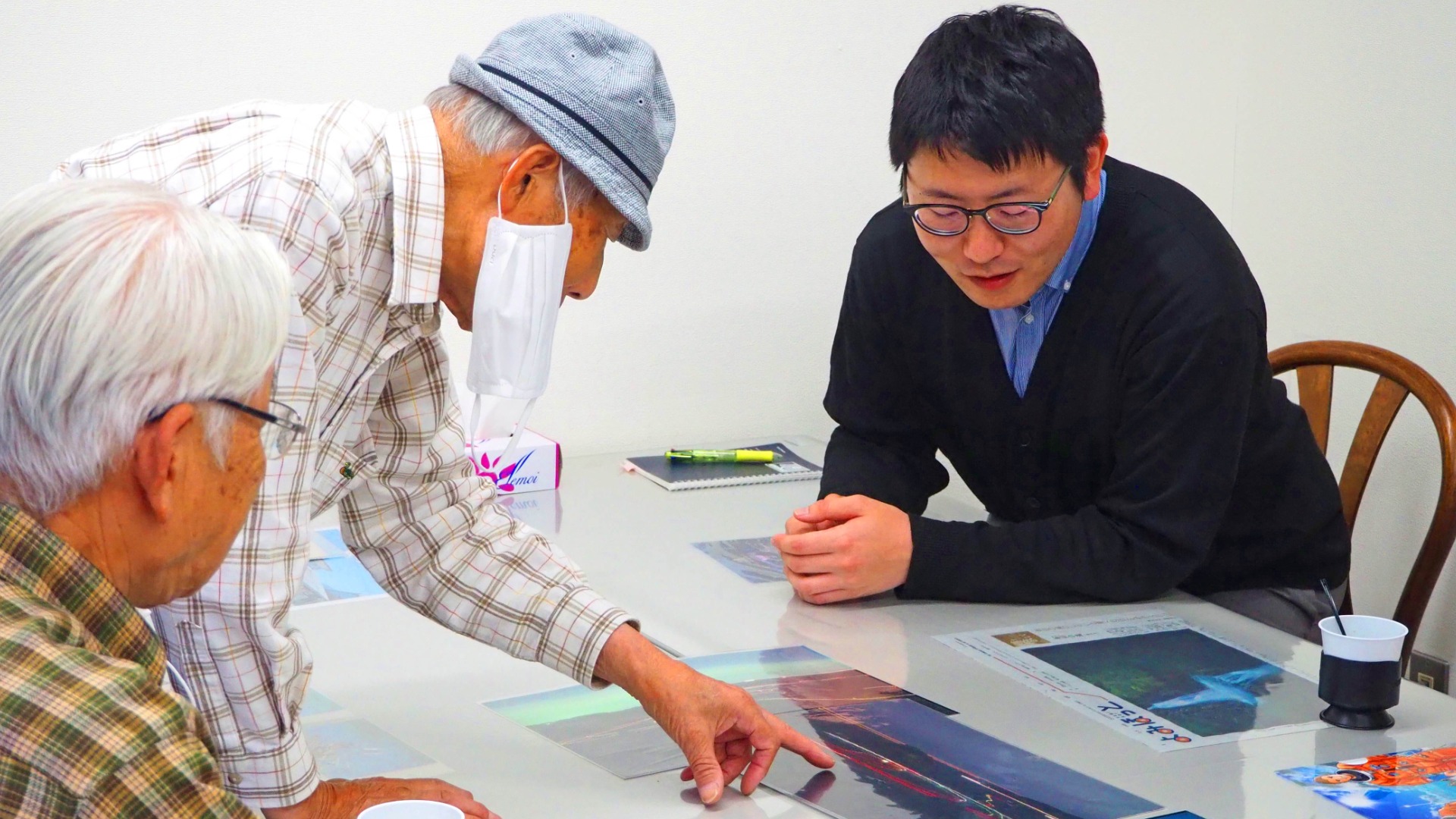

筆者も地域おこしの実践及び支援の活動を十年以上やっていて、近隣の他の人の活動が気になるので、橋本市で地域おこし協力隊をされている上林 直人さんにお話を伺ってまとめてみました。

ついでに、私自身が地域おこしの現場にいて思う課題も吐き出してみました。

地域おこし協力隊とは

地域おこし協力隊は、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこし支援や、農林水産業への従事、住民支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組です。隊員は各自治体の委嘱を受け、任期はおおむね1年から3年です(総務省HPより)。

市町村の行政が募集・運用を基本的に行います。

~~~上林さんヒストリー~~~

岩手県盛岡市生まれの32歳。

地方都市の市街地で育ち、筑波大学在学中に東日本大震災に遭い、学生ボランティア団体に所属して様々な被災地復興を手伝う。

大学では地域に関わる社会学を学んでいたが、地域、いわゆる田舎の現場とのかかわりは、この復興支援の時がきっかけだった。

↓

その後東京で就職したが、都会よりも田舎で地域づくりに関わりたくて、前述の地域おこし協力隊制度に挑戦しようと思い、初めは栃木県那須塩原市の協力隊に応募した。

そこでのテーマは「自治振興と協働のまちづくり」。

裁量権が与えられ、やれることは幅広く、やり甲斐はあった。

ただ、仕事テーマの中で協力隊の任期後に向けた具体的なビジョンを描けず悩んでいたところに、コロナ禍がやってきて人と会えなくなり、 仕事が無いまま時間が過ぎた。

不完全燃焼で、「もう少し地域に関わりたい」「もっと地域に関わりたい」そう強く想うようになった。

また、元々地図を読んだり鉄道が好き、旅好きだったのと、那須塩原市が観光地だったこともあり、直接の活動テーマではなかったが観光分野にも興味を持ちはじめていた。

そこで、他の地域を知りたかったこともあり、協力隊募集サイトで橋本市の募集を見つけ応募、ゆかりの無い関西へやってきて今に至る。

橋本市では、2020年10月1日に着任し、「観光地域づくり」を担当。

今年その3年間の任期終わりが近づいています。

普段は高野口の高野山麓ツーリズムビューロー(以下、ビューローと呼称)に席を置き、ビューローと連携して観光関連の業務サポートを行っています。

高野山麓ツーリズムビューローとは

高野山麓ツーリズムビューローは、行政とのパートナーシップのもと、聖地・高野山と山麓の魅力を皆様にお伝えし、裾野の広い地域経済の活性化をサポートするために設立された一般社団法人です。(ビューローHPより)

住所:和歌山県橋本市高野口町名倉288 地場産業振興センター2階

具体的な活動内容は、

・コロナ禍で教育旅行の行き先が近場になり、修学旅行のアテンド、対外的なプロモーション

・地域の方向けの地元のことを知るための地域資源再発見体験スタッフ

・葛城修験に関連する日帰りツアーの企画運営

・ビューロー事業の広報(SNS発信、チラシ作り、ガイドブック制作)

・かつらぎ町のPRビデオ制作

・地域の物販事業(フルーツ、米油、クズアイスバー、織物、椎茸など)のオンラインショップ立ち上げ、運営、チラシやカタログ作り、イベント出店

・ビューローの新ホームページ制作

・観光地域づくりセミナー、ワークショップ開催など

◆楽しかったこと

・初めての土地で様々な事業者と関わりが出来た。

・知らない土地の歴史や文化を実際に目の当たりにしながら、学べた。

・これまでやったことの無い仕事内容で、スキルが身に付いた実感があった。

◆しんどかったこと

・コロナ禍の活動制限で3年間のうち2年間動けなかった。知らない土地なのでどんどん外に出て人と交流しないといけないのに、地域に溶け込む機会が少なく、事務所と自宅の往復のみで孤独を感じた時もあった。

・そんな時に、協力隊制度で橋本市に残った先輩がいなかったので相談相手がおらず困った。

・橋本市での地域おこし協力隊制度の認知度の無さに困った。

・いきなり観光専門の事業所に所属し、前述の制度の認知 度の無さもあり、地域の方からは「地元のことを既に知 っている」「観光のプロ」だと思われ大事な仕事を任され た時、しんどかったです。

◆今後は

・できれば橋本市に何らかの形で残りたい。

・自分と同じ苦労を避けるためにも、紀北エリアの地域おこし協力隊のお手伝いやサポートしたい。

・橋本市を若者が戻って来れる街、戻って来たい街にしたい。

・橋本市は大阪に近い上に、山や谷や川の景色がとても良く、それらは財産であり、まだまだポテンシャルはある。ぜひ資源の活用に関わりたい。

・地域外の移住希望者の受け皿をリアルとオンラインで作り、地域の中と外の繋がりを増やす取り組みを色々行いたい。「地域の中と外をつなぐ媒介役」になりたい。

・田舎での長年の人の営みを発信したい。

以上、上林さんに伺いました。

やはり、外から来た方が知らない土地で地域と付き合い、新しい仕事に取組み、そこで仕事も作って生きていけるようになるのは非常に大変だと感じました。

そんな中で、コロナ禍と被って活動が制限されながらもコツコツと活動されてきた上林さんのことをもっと広く知って頂きたいと思い記事化致しました。

上林直人さん連絡先:

インスタアカウント

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

以下、今回上林さんにお話を伺っていく中で、地域おこし活動を続けてきた私田中の強く思う事です。

私も和歌山県高野町で地域おこし協力隊として活動した時期があり、せっかく外から来てくれた上林さんの活動、というか協力隊制度の運用に対しては、行政に多々思うことがあります。

(高野町だけに限らず、広く全国的に問題にもなっています)

問題1【地域への根回し不足】

事前の根回し、隊員受け入れ後の根回しが不足しているため、地域内での地域おこし協力隊制度が全く知られておらず、理解されていません。なので田舎には無い様々なスキルや職歴を持った人材が来ても全く活かさず、行政側や地域側が協力隊の活動として農作業の手伝いや単純事務作業の手伝い要員としてだけで終わっている場合があります。

隊員側は少なからず「地域をもりあげたい」という気持ちで来ており、誰でもできる単純作業ばかりでは「何のために自分は来たのか」「自分で無くとも良いのではないか」「これは本当に地域のためになっているのか」など疑問を持つのは当たり前で、うまくいくはずがありません。

地域側からも「別にこんな仕事なら遠くから人に来てもらわなくても地元で雇用したら良いのではないか」「税金の無駄使いじゃないのか」「そんな仕事で(パソコンが支給され、活動車も支給され)そんな給料がもらえるなんて」などと思われやっかみの種につながります。

問題2【配属先の職員と間違えられる】

問題1にも関連して、地域側に周知されていないために、役場職員と間違えられたり、受け入れ先組織の職員と勘違いされ、活動と関係ない「行政へのクレーム」「行政への要望(道路に穴が開いたから修理して欲しいなど)」を頼まれたり、地域おこしに関して住民から信頼されていない行政だと、職員と間違えられるとマイナスイメージからのスタートで非常に動きづらくなってしまいます。

問題3【サポートできる人材がいない】

「地域おこし」という専門的な内容について、数年に一度の人事異動のある行政職員ではスキルの蓄積にならず専門知識を持っておらず、あっても「観光でプロモーションして観光客を増やせばよい」程度の内容で、課題解決や人材育成、商品開発等さまざまな既存には無い創造的な仕掛けを考えることを相談できるような人材が行政にはいません(そんな人材が居たらとっくに地域おこしが進んでいます)。

また、隊員の任期中だけでなく任期終了後のサポート、バックアップについても当然行政職員は起業経験の無い人がほとんどなため、直接の支援が無いか頼りにならないことが多いです。一方、サポートを外部人材に頼ろうとせず、自分たちで解決できる、と勘違いしているパターンも多い。

さらに、和歌山は農山漁村が広がる田舎にも関わらず、地域おこし協力隊制度の活用人数は大都市圏を除けば都道府県の下から数えた方が早いくらい少ない人数です。

地域内の人口は減る一方。そのため外からの人材をできるだけ取り込まなければならないにも関わらず受け皿組織がなかったり、受け入れたからといってすぐ運用できる体制にはなっておらず、経験値をまだまだ積み上げていかねばならない状態。せっかくの地域おこし協力隊制度というものがあるのだから、どんどん検討して頂きたいし、地域側も含めて本気で持続可能な地域づくりのことを考えているのだろうか、危機感を持っているのだろうか、と疑問が沸きます。

ヨソモノ人材、外部人材、若者人材を言葉は悪いですがうまく活用して、様々な人を受け入れて、互いにメリットのある状態を創り出し、重層的な地域おこし活動を行って欲しいと思います。