冬眠から目覚めた小型ローバー「ミネルバ-II-1B」が元気にはやぶさ2へ応答

2019年8月22日、小惑星探査機はやぶさ2プロジェクトチームは、昨年9月に小惑星リュウグウへ投下した2機のローバー(移動可能な小惑星探査ロボット)「MINERVA-II1(ミネルバ-2-1)」のうち、「アウル」の愛称をもつミネルバ2-1Bと通信が回復したと発表した。当初の活動の見込みは2週間ほど。想定をはるかに越える活躍を続けている。

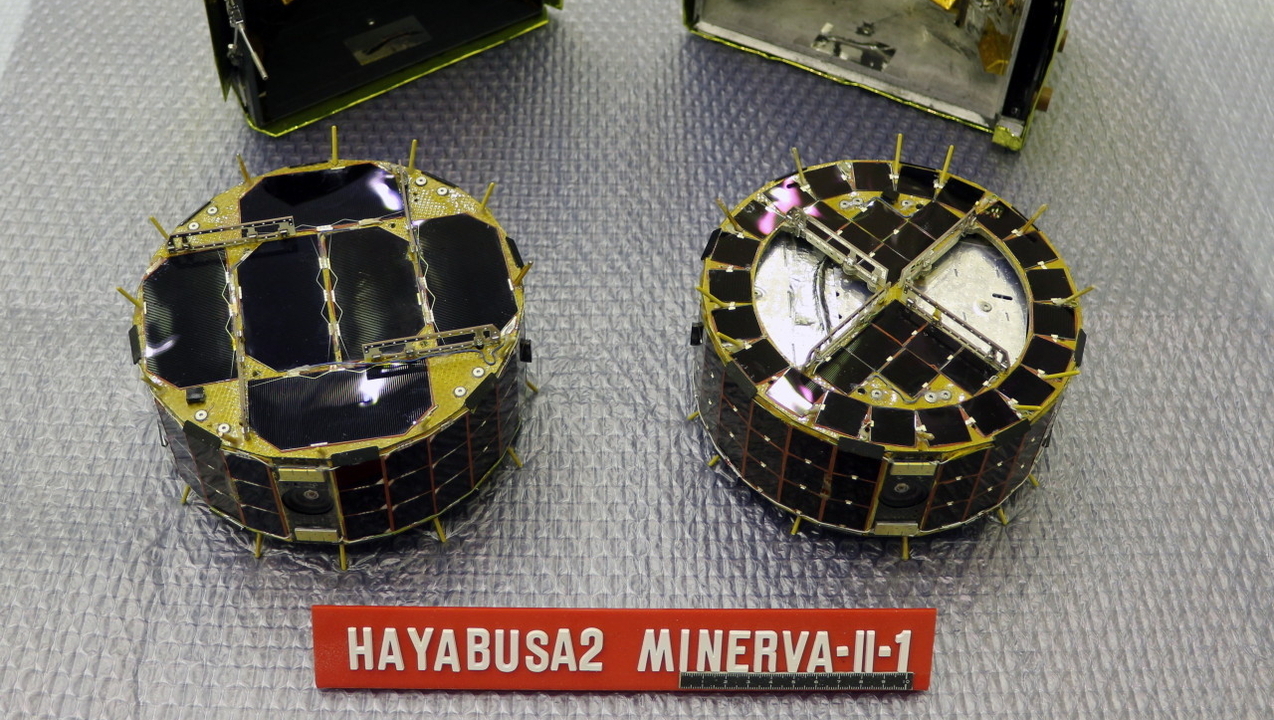

ミネルバ2-1は、円筒形に近い形をした2機1組のローバー。2018年9月21日にはやぶさ2本体から切り離され、リュウグウ表面へ投下された。小惑星の表面でモーターを使って跳ねて移動するホッピング機能を持っており、10~20メートルほど移動しては表面の温度を測ったり、着地した場所の写真を撮影したりと科学観測を行う。画像などの観測データを母船であるはやぶさ2に送る、というミッションを担ってきた。

ミネルバ2は初代「はやぶさ」搭載されながらも、小惑星イトカワの表面に着陸することができなかったローバーの名前を受け継いでいる。小惑星という未知の環境に適応して自律的に探査する能力を持ち、ミネルバ2-1A(愛称:イブー)は4個のカメラを持ち、ミネルバ2-1Bは3個のカメラと、本体上下に内部の熱を逃がす放熱板を備えている。

当初の予定では、欧州宇宙機関開発の小惑星表面探査機「MASCOT(マスコット)」が2018年10月3日にはやぶさ2から投下されるまでミネルバ2-1が活動できれば成功とみられていた。だがミネルバ2-1は、投下から想定を越える活躍を見せた。ミネルバ2-1Aは地球時間で100日近く活動を続け、小惑星表面の画像を多数送ってきている。リュウグウの3分の1周ほどの距離を移動した可能性もあり、ローバー撮影による表面の画像とはやぶさ2が上空から撮影した画像を突き合わせ、特徴的な岩塊を手がかりに移動ルートを推定する試みも行われている。

姉妹機のミネルバ2-1Bは投下から10日ほどで通信が途切れたため、電力不足、または機器の故障による活動停止とみられていた。だが日本時間2019年8月2日13時15分、はやぶさ2とミネルバ2-2Bとの通信が回復。10分ほど、ローバーの状態を示すテレメトリーデータを受信できたという。

これは、小惑星リュウグウが太陽に近づき、太陽光による発電量が多くなったため、通信に必要な電力を得られるようになったからではないかとみられている。JAXA 宇宙科学研究所の久保田孝教授はこの様子を「冬眠から目覚めた」と表現した。ミネルバ2-1はホップして移動しながらさまざまな場所へ移動するため、リュウグウ表面に多い岩の影に入り、太陽電池への光の当たり方が変化することがある。また、リュウグウの季節によって光の差す時間が変化する。リュウグウが夏を迎えたことで、ミネルバ2-1Bが活動再開できる条件が整ったのではないかという。

一方で、ミネルバII-1Aとはまだ通信が回復していない。こちらはを放熱板を持たないため、ローバー内部の温度が80度を越えると「スリープ」状態に入って機器の損傷を防ぐ設計になっている。夏のリュウグウ表面温度にローバーの電源オンによる機器の熱が加わると80度を上回ってしまい、活動を止めているのではないかと久保田教授は見ている。

今後、9月以降はリュウグウの秋を迎え、表面の温度が下がってくる。日照が弱くなれば発電量は下がるが、9~10月ごろにミネルバII-1を再び運用し、ホップさせて画像を撮影するチャンスがあるのではないかと期待されている。

はやぶさ2には、東北大学ら大学コンソーシアム開発によるMINERVA-II2 ローバ2が搭載されている。こちらは通信機の状態に不具合があり、「当初に設計した機能が全て発揮できる可能性は低い」と見られていた。そこで、リュウグウ上空の高度1キロメートルからミネルバ2-2を分離し、降下していく軌道をはやぶさ2から観測することで、小惑星の重力場の推定を行う科学ミッションに挑戦する予定だ。

9月5日には、ミネルバII-2に見立てた2個のターゲットマーカを分離し、はやぶさ2の「目」であるカメラで追うリハーサルを実施する。すでにタッチダウンを成功させたはやぶさ2は、5個搭載したターゲットマーカのうち3個の余裕を残している。はやぶさ2は今年末の帰還開始まで柔軟に搭載機器を運用し、最大限の科学的成果を目指している。