ノーベル物理学賞受賞「太陽系外惑星の発見」をもたらした発想の転換

「ペガスス座51番星の視線速度方向の周期的な変動の観測から、木星級の質量を持った伴星の存在が推定される。この伴星は恒星からわずか800万キロメートルに位置し、太陽系でいえば水星の内側に存在する。この天体は、軌道進化によって現在の位置に移動してきた巨大ガス惑星、あるいは放射によりガスを失った褐色矮星であるとみられる。」

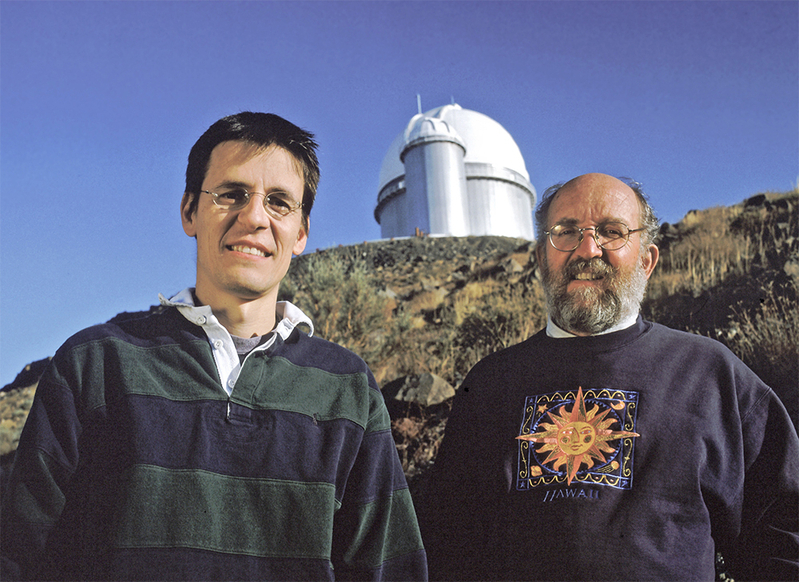

このシンプルな要約は、ネイチャー誌の1995年11月23日号に掲載された、太陽系外惑星発見の報告『A Jupiter-mass companion to a solar-type star』の要旨だ。スイスのジュネーブ天文台のミシェル・マイヨール博士とディディエ・ケロー博士は、世界で初めて太陽型の恒星を周回する惑星を発見した功績により2019年のノーベル物理学賞を受賞した。両博士は宇宙論を専門とする米国プリンストン大学のジェームス・ピーブルス博士と共同受賞となる。

太陽系以外にも、惑星を持つ恒星系が存在するという理論は1940年代から提唱され、天体学者による系外惑星探索が行われてきた。1980年代終盤にパルサー(中性子星)を周回する惑星が見つかっている。とはいえ、パルサーは放射線が非常に強く惑星が生命を育める可能性はほぼない。太陽のような恒星を周回する、宇宙の生命誕生の手がかりとなるような惑星を見つけたい、という希望を持った天文学者の奮闘が続いていた。

プラネット・ハンティング競争を制したマイヨール博士、ケロー博士の勝因は、ある観測手法と発想の転換が関係している。

当時、天文学者が利用していた系外惑星の観測手法に「アストロメトリ法」と「視線速度法」がある。アストロメトリ法とは、恒星の位置を高精度に観測して惑星を見つけ出そうという方法。恒星が惑星に重力の影響を及ぼしているのと同様に、惑星も恒星に重力の影響を与えている。ある恒星の周囲に惑星が存在すれば、恒星と惑星が共通の重心の周りを回ることになり、恒星も軌道運動をする。この軌道運動によって、地球から観測した恒星の位置にはごくわずかズレが発生する。ズレを観測することによって、惑星の存在を割り出そうという方法だ。しかし、恒星の動きは非常に小さく、これを地球から位置のズレとして観測することはきわめて難しい。現在ではアストロメトリ法による系外惑星探査を試みている天文衛星があるものの、地上からの観測は困難だ。

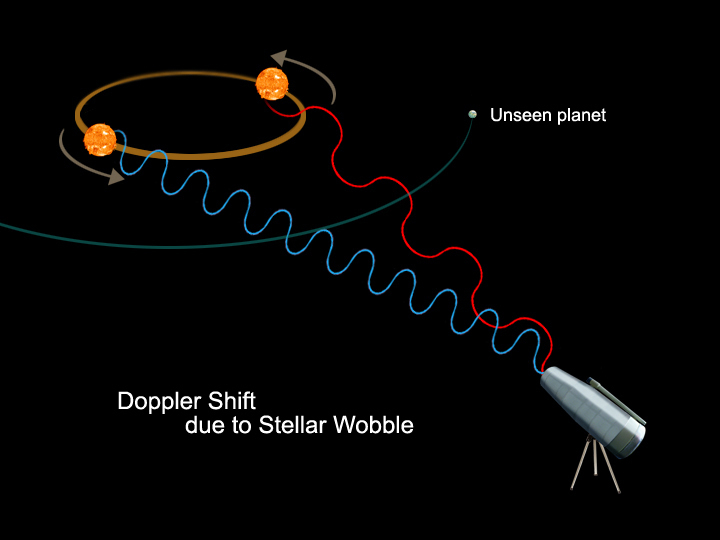

マイヨール、ケロー両博士が採用した「視線速度法」という観測手法は、「ドップラーシフト法」とも呼ばれ、こちらも惑星が恒星に与える重力の影響を利用する。重力の影響で恒星が地球から見て遠ざかったり近づいたりすると、恒星の光の波長に変化が生じる。恒星が地球から遠ざかると、ドップラー効果によって光はごくわずか波長が長くなり赤く変化する。地球に近づけば、波長が短くなり光はやや青く変化する。波長の変化を観測することで、惑星の存在を割り出そうという手法だ。恒星がぐらぐら揺れ動いているように思えることから、NASAは「wobble method(ぐらつき法)」と呼んでいる。

視線速度法の場合、惑星の質量が大きいほど恒星のぐらつきが大きくなり、また恒星に近いほど恒星のぐらつきが速くなる。そのため、大質量で恒星に近い惑星ほど発見しやすいということになる。

1990年代当時、視線速度法で観測できる精度は、木星クラスの質量の惑星までだった。だが、観測で可能な木星級の大質量惑星は、恒星に近いところにはないと考えられていた。これは、系外惑星が見つかっていなかった当時、惑星形成の理論を知っている例を参考にして組み立てるしかなかったという事情がある。知っている例とはもちろん、地球が存在するこの太陽系だ。

太陽系の場合、太陽に近い内側には主に岩石でできた地球のような惑星が並び、その外側にガスをまとった木星のような巨大ガス惑星がある。太陽から遠いところのほうが、氷など巨大ガス惑星の材料となる物質が多く存在すると考えられたからだ。この惑星形成モデルで考えると、視線速度法で観測可能な「木星級の質量を持ち」かつ「恒星に近い」という系外惑星は最初からないものとして考えてしまい、観測の目標にはしにくい。

一方でマイヨール博士らは、「太陽より質量の小さい恒星系の場合、木星型の惑星が恒星の相当近くに存在しうる」という従来のモデルとは別の考え方をとっていた。ネイチャーの論文に参考文献として挙げられているのが、アメリカの天文学者アラン・ボス博士による、木星型惑星と恒星との位置関係を検討した論文だ。

太陽系の場合、木星は太陽から5.2AU(AU:天文単位。太陽-地球の距離を1とする)離れている。ボス博士の論文では、4~5AUほど離れてしまうと、惑星が恒星に及ぼす重力の影響は視線速度法で検出できる限界以下になってしまうという。しかし、太陽よりも相当に質量の小さい恒星の場合、木星級の惑星が1AU以内に存在できるとし、「最初の発見は質量の小さい恒星を周回する木星型の惑星になるだろう」と予言した。

ボス博士によるこの「発想の転換」を取り入れたマイヨール博士、ケロー博士は、1994年から142の比較的小型の恒星を対象に観測を行った。18ヶ月にわたって観測した結果、予言どおり発見されたのが「51 Pegasi b」という木星の2分の1の質量を持った惑星だった。0.05AU(800万キロメートル)と非常に恒星に近く、公転周期は地球時間でわずか4.23日という常識を超える存在で、「ホットジュピター」とも呼ばれることになった。

最初の系外惑星が見つかったことで、その後は同様にホットジュピターから発見が続く。中には、公転周期が1日と極めて短い惑星や、大きな楕円軌道を描いていて恒星に近いときは酷暑、遠ざかると酷寒の環境を繰り返す「エキセントリック・プラネット」という惑星も見つかった。

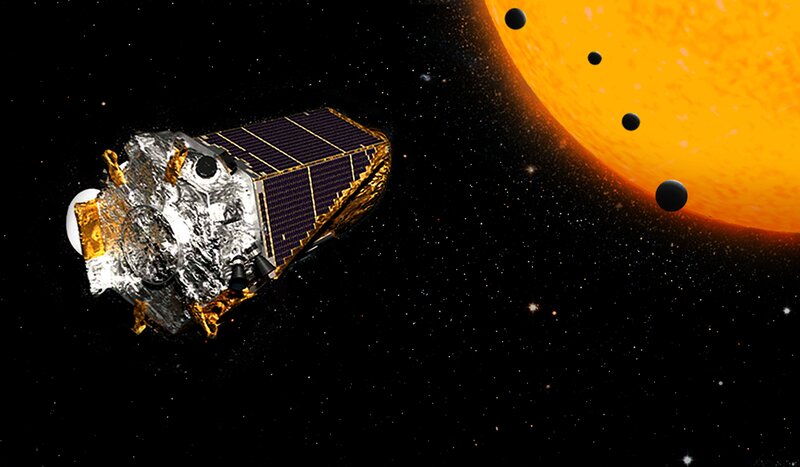

その後、新たな観測手法の「トランジット法」が考案された。地球から見て系外惑星が恒星の前を通過するとき、わずかに恒星の光をさえぎる。さえぎられてごくわずか暗くなった光の変化を観測することで、系外惑星の存在だけでなくその大きさを推定することができる。2009年に打ち上げられたNASAのケプラー宇宙望遠鏡がこの方法で系外惑星を探査する大規模観測を開始し、現在では最も多くの系外惑星を発見した手法となった。

現在では、視線速度法の精度がさらに向上したほか、トランジット法など新たな観測手法も加わり、4000個以上の系外惑星が発見された。ホットジュピターよりも地球に近い、「スーパーアース」というタイプの系外惑星も見つかっている。さらに、2019年8月には系外惑星に水の存在を裏付ける観測結果も報告され、宇宙の生命探査への期待も高まっている。

参考文献

『A Jupiter-mass companion to a solar-type star』

Michel Mayor & Didier Queloz, Nature volume 378(1995)

『Proximity of Jupiter-Like Planets to Low-Mass Stars』

Alan P. Boss, Science 20 Jan 1995:Vol. 267

平野照幸, 小特集 太陽系外惑星探査, 2017年日本物理学会

佐々木貴教 著, 工学社

吉川真 訳, 丸善出版

『新・天文学事典』

谷口義明 監修, 講談社