「未婚女性の理想と現実」を直視し「男性の(働き方の効率化による)労働時間短縮」を進めよ

「AI・ロボット化」「外国人労働者受け入れ」そして「少子化対策」

これからの日本では、農業や医療介護などの多くの分野で、人手不足が極めて深刻化する。食生活は不安定化し、医療介護も十分に受けにくくなるだろう。

状況悪化をできるだけ緩和していくために、「AI・ロボット化」や「外国人労働者受け入れ」を進めるとしても、技術的制約や言語の壁などがあるため、その都度の限界がある。

そのため、それらに加えて、「子どもを健康に産み育てたい人の希望をできるだけ叶える」という意味での「少子化対策」も必須だ。

そこで本稿では、日本の少子化の「主な原因」を確認したうえで、これからの少子化対策の「方向性」を考えたい。

少子化の不可避的原因:「高学歴化による育児コスト上昇と価値観自由化」

日本の少子化の原因として、まずは、「高学歴化による育児コスト上昇と価値観自由化」が挙げられる(なおここでの「育児コスト」には、「経済的コスト」だけでなく、子どもの発達や権利に責任を負うことによる「時間的・身体的・心理的コスト」なども含む)。

しかしこれは、社会の近代化の当然の結果であり、避けようがない。実際に、先進諸国ではどこでも少子化が進んでいる(2021年の出生率はフランス1.83、スウェーデン1.67、米国1.66、ドイツ1.58、英国1.56)。

日本に特徴的な原因(1)~(3)

さらに日本では、上記の不可避的原因に加えて、主に、(1)「所得低迷・雇用不安定化」が続いていること、(2)「男性稼ぎ主モデルの働き方」が根強いために「男性の労働時間」がいまだ長いこと、(3)学費を含む「育児の家族負担」がいまだ重いことによって、他国よりも大幅に低い出生率になっている(2021年1.30、2022年1.26)。

そこで以下では、日本に特徴的な上記(1)~(3)の原因に着目し、今後の対策を考える。(なお、「カップル文化が希薄」などの文化的要因も考えられるが、政策的介入が困難なため、本稿では扱わない。)

原因(1)「所得低迷・雇用不安定化」

まずは、「所得低迷・雇用不安定化」だ。

全国調査によれば、男女ともに、「高所得者」や「正規雇用者」のほうが結婚しやすい。また、中長期的にみれば、妻が「正規雇用者」のほうが第1子が生まれやすい(厚労省「21世紀出生児縦断調査及び21世紀成年者縦断調査特別報告書」2013年)。

よって、「所得低迷」と「雇用不安定化」は結婚難と少子化を招く。「賃金引上げ」と「雇用安定化」が重要だ。デジタル化や働き方の柔軟化・効率化、労働移動促進、リスキリング支援などによって労働生産性を上げ、非正規雇用の正規化も進める必要がある。

原因(2)「男性稼ぎ主モデルの働き方による男性の長時間労働」

つぎは、「男性稼ぎ主モデルの働き方による男性の長時間労働」だ。

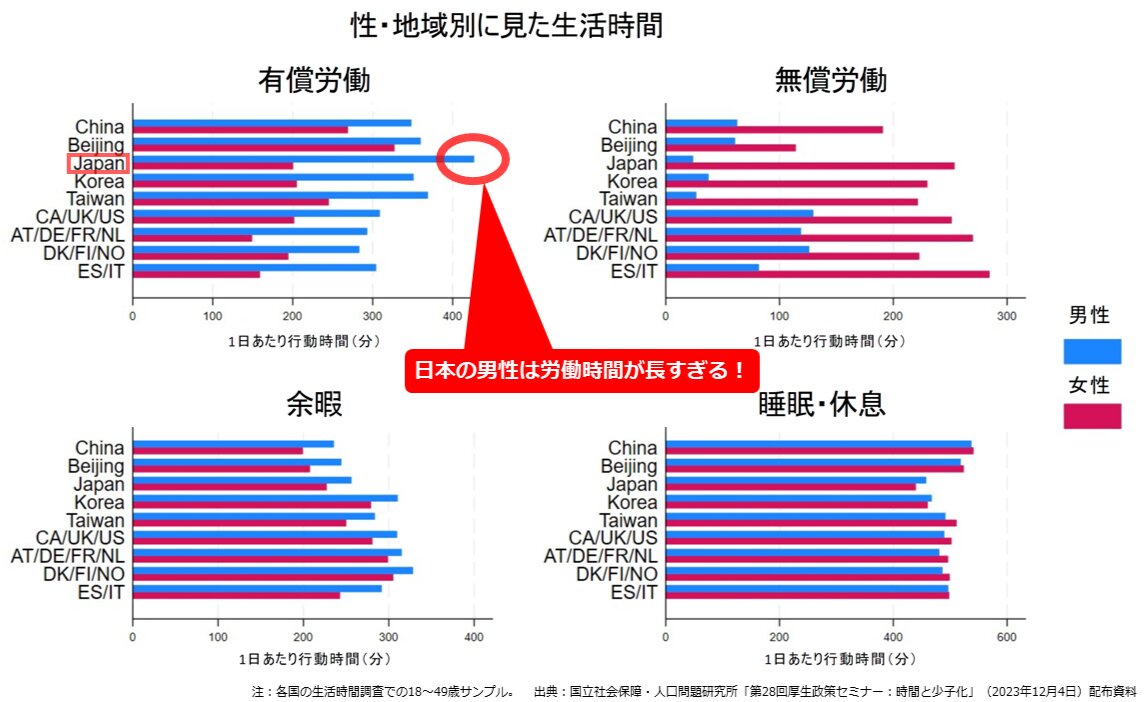

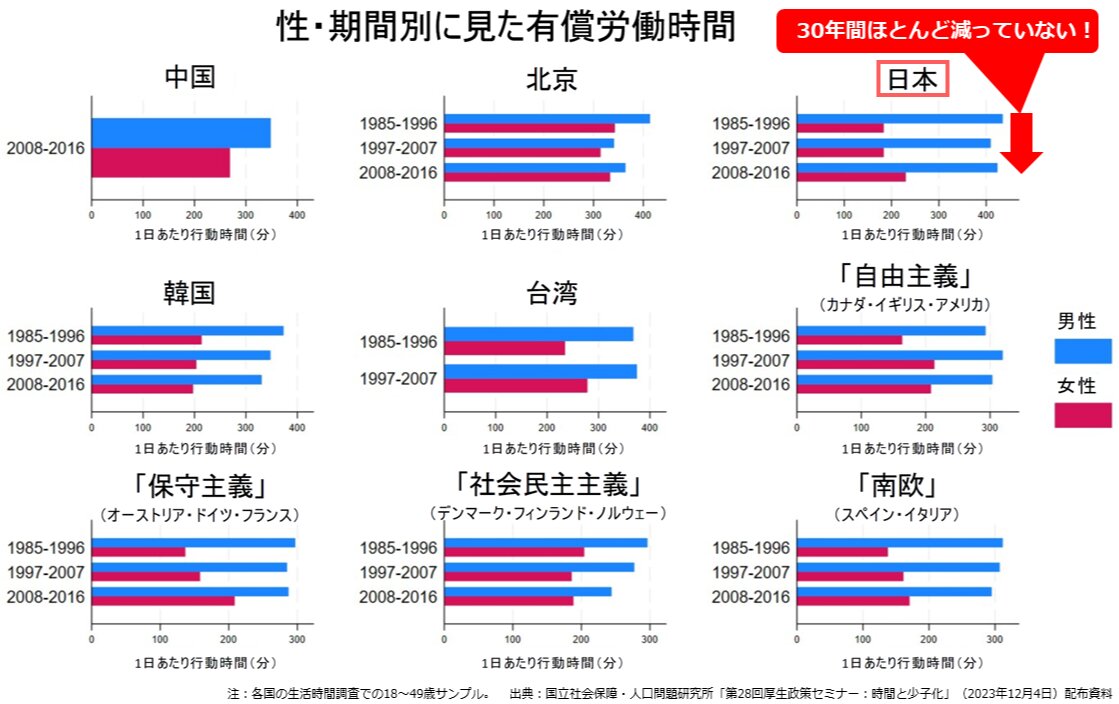

日本の男性の労働時間は、他の先進諸国よりも長く、しかも1985年以降30年間ほとんど減っていない(たとえ父親でもほとんど減っていない)(図1~3:社人研「第28回厚生政策セミナー」配布資料)。

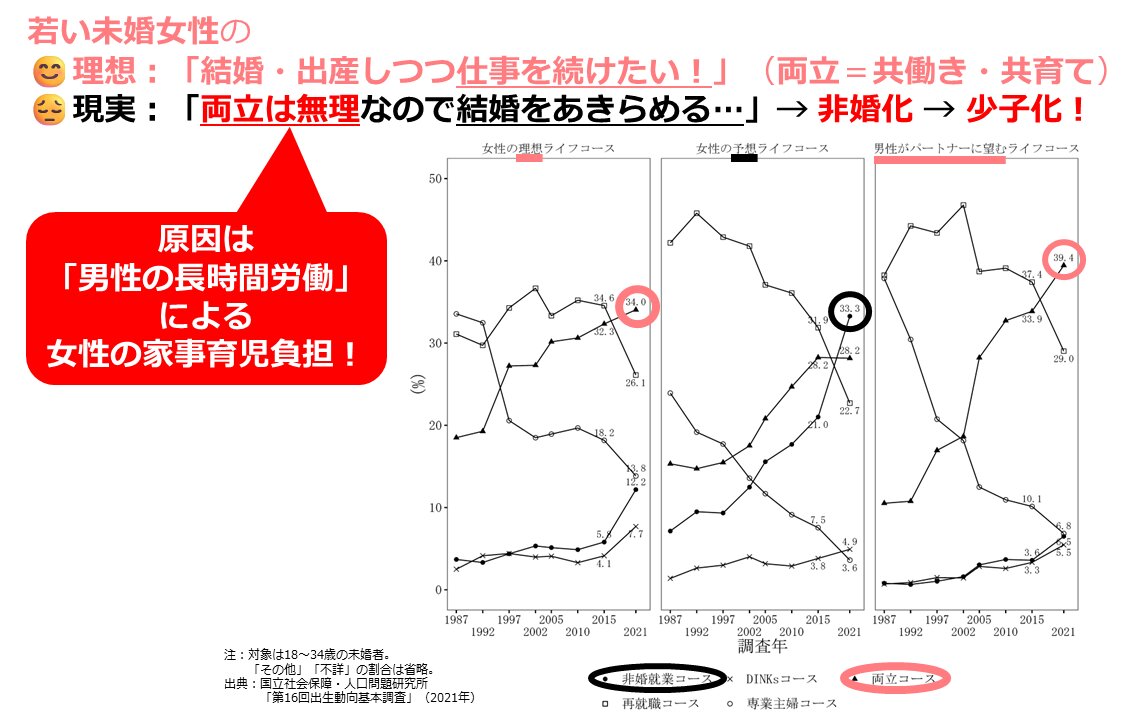

他方で2020年代からは、女性の就業化の結果として、若い未婚女性のあいだで「結婚・出産をして仕事も続けたい」という「共働き・共育て」志向が主流となっている。

そして、「現実としては共働き・共育てができそうにないので、結婚ではなく仕事を選ぶ」という非婚化が広まっている(図4:社人研「第16回出生動向基本調査」2021年)。

この背景には男性の長時間労働がある。つまり「共働き・共育てをしたいのに、もし結婚したら夫が長時間労働なので、家事・育児は主に自分の負担となる。すると自分のキャリア蓄積が難しくなってしまう。だからキャリアのために結婚は諦める」というわけだ。

今後も、「男性稼ぎ主モデルの働き方による男性の長時間労働」が続く限り、非婚化と少子化はますます進んでしまう。

したがって少子化緩和のためには、男性の働き方を「男性稼ぎ主モデル」から「共働き・共育てモデル」に更新し、男性の労働時間を減らさなければならない。

では具体的にはどうしたらいいのか。

日本での多数の調査研究によると、夫の収入に変化がない条件下で、「夫の労働時間・通勤時間」が減ると、「夫の家事時間・育児時間」が増え、「妻の出生意欲・希望子ども数・第1子出産確率・第2子出産確率・子ども数」が増える傾向がある(図5:内閣府「ESRI Research Note No.17, No.66」2011・2022年)。

よって男性の「単位時間あたりの労働生産性」を上げて、「収入低下を伴わずに」労働時間を減らしていく必要がある。そのためには働き方の柔軟化・効率化が重要だ。

例えば欧州では、デジタル化やテレワーク、フレックスタイム、ジョブシェアリング(タンデム〔二人乗り〕方式)、労働基準法改正(例:11時間の勤務間インターバルの義務化、月20時間超の残業時間の割増率1.5倍化、法定労働時間の週35時間化)などの取り組みによって、働き方の柔軟化・効率化を進めて労働生産性を高め、男性の労働時間を減らしてきている。

日本でも今後、労働基準法の改正などによる「テコ入れ」も含めて、これらの取り組みを進めていく必要があるだろう。

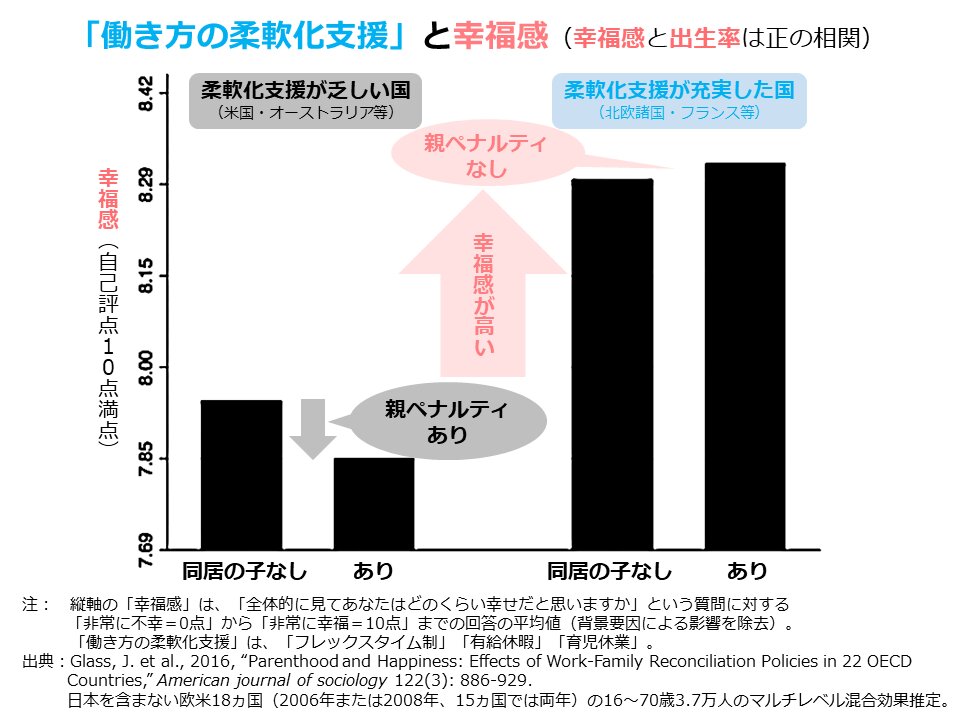

また国際比較の研究によれば、働き方の柔軟化が進んでいる国のほうが、国民全体の主観的幸福感が高い。そして主観的幸福感が高いほうが出生率が高い。

さらに、働き方の柔軟化が進んでいない国(米国、オーストラリアなど)では「育児による幸福感低下」(親ペナルティ)が見られるが、働き方の柔軟化が進んでいる国(北欧、フランスなど)では「育児による幸福感低下」(親ペナルティ)が見られない(図6:Glass, J. et al., “Parenthood and Happiness,” 2016)。

そして日本では「育児による幸福感低下」は女性のみで見られる(佐藤一磨「子どもの有無による幸福度の差は2000~2018年に拡大したのか」2023年)。

これは、重い育児負担が妻ばかりにのしかかることによって、妻の「夫婦関係満足感」と「消費生活満足感」が下がることが原因だ(佐藤一磨「子どもと幸福度」2021年)。

労基法改正などの「テコ入れ」によって男性の働き方を柔軟化・効率化し、それによって「収入低下を伴わずに」男性の労働時間を減らし、男性がより健康により多くの自由時間を持てるようにしなければならない。

じつは未婚女性だけでなく未婚男性でも、2020年代以降は「共働き・共育て」志向が主流だ(社人研「第16回出生動向基本調査」2021年)。

男性がより多くの自由時間を持てるようになれば、男性の家事・育児時間が増え、女性にとっても「共働き・共育て」を実現できる見通しがつきやすくなり結婚・出産がようやく魅力的になるのではないか。

OECD諸国の時系列データを用いて私が行った分析によれば、「収入低下を伴わずに平均労働時間が年間235時間(週平均約5時間)減ると、出生率が約0.44上昇する」という傾向が示唆された(内閣官房「第3回こども政策の強化に関する関係府省会議」柴田悠配布資料)。

一見大きすぎる効果だが、「収入低下を伴わない労働時間の減少」には少なくとも数年以上の時間がかかり、時間がかかればかかるほど価値観自由化により出生率は低下する。それでもそのような出生率低下を上回るスピードで労働時間が減っていけば、0.1~0.2ほどの出生率上昇は見込めるだろう。

なお、「収入低下を伴わない労働時間短縮」を促す政策として、取り組み企業への法人税減税などが考えられるが、そのために政府予算がいくら必要になるかは不明なため、政策の「費用対効果」は計算できない。

原因(3)「学費を含む、育児の家族負担の重さ」

最後に、「学費を含む、育児の家族負担の重さ」だ。この「家族負担の重さ」を軽減すれば、結婚や出産のハードルが下がり、「子どもを健康に産み育てたい人の希望」がより叶えられやすくなると考えられる。

そこで以下では、[1]学費負担軽減、[2]保育定員拡充、[3]児童手当拡充、の順にその方法と効果を見てみよう。

[1]学費負担軽減

出生率が高い欧米諸国と比べた場合の、日本の育児環境の特徴の一つは、高等教育費の家計負担(学費)が高く、かつ、給付型奨学金も少ないという点だ(出生率の低い韓国も同様)(国立国会図書館「諸外国の大学授業料と奨学金【第2版】」2019年)。

そこで私は、OECD諸国の時系列データを用いて、「学生一人当たりの高等教育費の政府負担が増える(家計負担が減る)と出生率がどのくらい増えるか」を分析した。

その結果を日本に当てはめると、高等教育(大学・短大・専門学校)の全学生を対象に、仮に一律で年間61万円(国立大学相当)の学費を(政府が負担して)免除すると、そのために政府支出は年1.8兆円増えるが、出生率は約0.09上がると試算された(内閣官房「第3回こども政策の強化に関する関係府省会議」柴田悠配布資料)。

ただしこの分析は、すでに高等教育の無償化が進んでいる欧州諸国のデータが主に元になっているため、日本での無償化の出生率引き上げ効果は実際はもっと大きくなるかもしれない。

また、高等教育を受けた若者の多くが貸与型奨学金(ローン)の多額の返済を抱えている現状を考えると、(無償化される次世代との公平性の観点などから)彼らの返済の一部を政府が肩代わりすることも、経過的措置として検討に値するかもしれない。

[2]保育定員拡充

他方で日本での「育児の大きな家族負担」は、「高等教育の学費が高い」という経済的負担だけでなく、「保育を自由に利用できない」ことで幼児期の育児を主に親だけで担わなければならないという時間的・身体的・心理的負担もある。

では今後もっと自由に保育を利用できるようになれば、出生率はどのくらい上がるだろうか。

2005年から2020年にかけて保育定員を約100万人増やした日本の保育政策は、年間政府支出を約3兆円増やしたが、それにより共働きしやすくなるとともに育児負担も減り、結婚と出産の障壁が下がったと考えられる。

実際に、都道府県の時系列データを分析した研究によれば、上記の保育政策により女性の生涯未婚率が約5.5%ポイント下がり、それによって出生率が約0.1上がり、年間出生数が約10万人増えたことが示唆された(宇南山卓「保育所等の整備が出生率に与える影響」2023年)。

では、今後の保育定員拡大の効果はどうだろうか。

そこで私は、市区町村の時系列データを分析した研究(Fukai, T., “Childcare availability and fertility,” 2017)で示された、「女性就業率が高い(つまり2020年の全国値に近い)場合」での保育定員拡大の出生率引き上げ効果の推定値をもとに、今後の保育定員拡大の効果を試算した(内閣官房「第3回こども政策の強化に関する関係府省会議」柴田悠配布資料)。

その試算によれば、今後、(育休明けで保育ニーズが増える)1〜2歳保育の定員を、仮に(1~2歳人口に対して保育定員率が100%になるように)約40万人分増やすと、出生率は約0.13上がると見込まれた。

ただし、約40万人分の保育定員を増やすには、まずは、そもそも保育士が足りない現状があるため、例えば保育士の賃金を全産業平均に引き上げて(年1.0兆円)、さらに保育士の配置基準を先進諸国並みに改善する(年0.7兆円)などの対策が必要だろう。

そのうえで保育定員を約40万人分増やすとなると、さらに年0.4兆円の追加予算が必要になる(もちろん1~2歳児の全ての親が保育利用を望むことは現状ありえずこれはあくまで仮定にすぎない)。

すると今後の1~2歳保育定員拡大の費用対効果は「(年1.0+0.7+0.4=)年2.1兆円かけて出生率0.13上昇」ということになる。

なお、2020年までの費用対効果(年3兆円で0.1上昇)よりも若干効果が高まることになるが、その背景としては、2020年代以降、未婚若年女性のあいだで、「共働き・共育て」志向が(先述のとおり)主流となり、「保育を使えないなら出産はもちろん結婚さえもできない」という考え方が広まっている可能性が考えられる。

[3]児童手当拡充

「育児の家族負担」を減らす政策としては他にも、経済的負担を減らす「児童手当」もあるが、これはすでに岸田政権の「こども未来戦略」で年1.2兆円規模で拡充されることが決まったため本稿では割愛する。

なおその拡充による出生率引き上げ効果は、諸外国での研究結果をもとに試算すると約0.1だろう(内閣官房「第3回こども政策の強化に関する関係府省会議」柴田悠配布資料)。

これからの少子化対策の「方向性」

以上で論じた、

(1)「賃金引上げ」と「雇用安定化」

(2)「労働時間の週5時間短縮」(出生率0.1~0.2程度上昇)

(3)「国立大学相当の高等教育学費免除」(年1.8兆円で出生率0.09上昇)と「1~2歳保育定員の40万人拡大」(年2.1兆円で出生率0.13上昇)

という方向性(合計:年3.9兆円超により出生率0.3~0.4程度上昇)が、今後の少子化対策の案として考えられる。

財源案:「資産課税」を選択肢に

なお最後に、財源についても、可能な範囲で少し検討しておこう。

財政学での実証研究(計量分析)のこれまでの蓄積によれば、社会保険料や多様な税のなかで、経済成長を最も阻害するのは「法人税」と「個人所得税」であり、やや阻害するのは「消費税」と「社会保険料(こども・子育て支援金など)」、そして最も阻害しないのは「資産課税」(相続税・贈与税・固定資産税)だ(Şen, H. and A. Kaya, “A new look at the nonlinear dynamics of taxation-growth nexus,” 2022などを参照)。

そのため、「資産課税」(および場合によっては「つなぎ国債」)も視野に入れながら、多様な財源のベストミックスを検討することで、財政の持続可能性を高めていく必要があるだろう。