函館で100冊の地域情報誌を作ってきた編集者が語る「その時代に生きた人の声を残す意味」

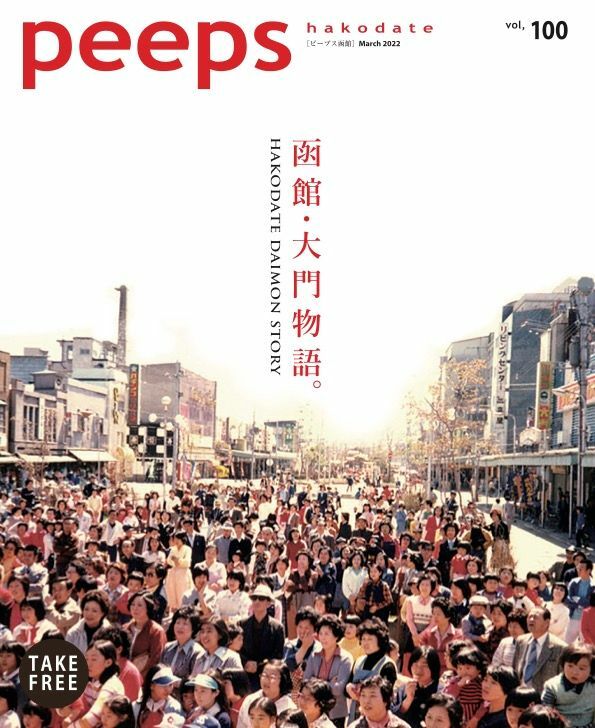

函館 蔦屋書店が発行する地域情報誌『peeps hakodate(以下、peeps)』が、2022年3月に100号目を迎えた。毎号ユニークな特集で読者を楽しませている同誌は、函館市内を中心に配布されていて、2万部の在庫がわずか数日でなくなることも珍しくない。

誰よりも街を歩き、人の話を聞き、関係性を築いてきた編集部にしか作れない紙面は、いつも好奇心をくすぐる内容で人気の理由にも納得だ。街で愛されるお店はもちろんのこと、地元のオタク文化や怪談、編集部が調査員となって読者の疑問に答える企画など、決して型にはまらない独自の特集を作り続けている。

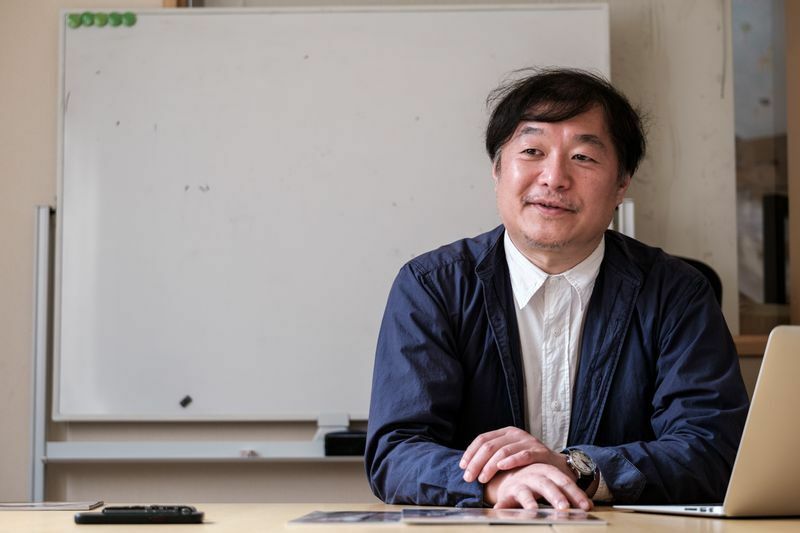

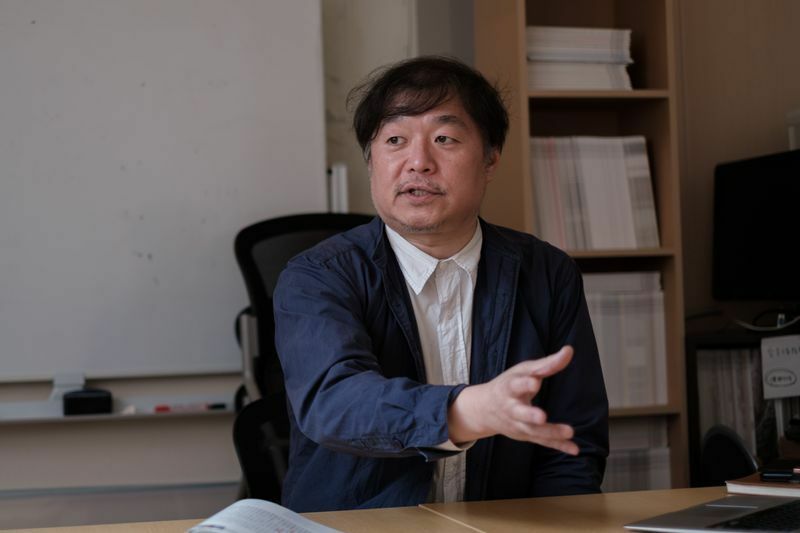

こうした企画を実現してきたのが、創刊時から編集長を務めている吉田智士さんだ。吉田さんはかつて函館で発行されていた地域情報誌『jam』で編集者としてのキャリアをスタートさせ、25年以上にわたって街と人の姿を見続けてきた。函館のローカルを語る上では欠かすことのできない人物だ。

そんな吉田さんにとって、地域情報誌を作り続ける意味とは何なのか。記念すべき100号目の『peeps』を作り終えたタイミングで、お話を伺った。

記念すべき100号が完成した今、抱いているのは「危機感」

─『peeps hakodate』が、ついに100号目を迎えました。おめでとうございます! ちょうど校了したばかりとのことですが、作り終わってみての感想はいかがですか?

吉田:僕らのなかではあまり100号目というのを意識していないつもりでした。だけど、周りからは「ついに100号だね!」と言われることが多くて。読者って、あまりそういうことを気にしないと思っていたんですけど、いろいろと気にかけてもらいました。

ただ、作った側としては実感も感慨もないというのが正直なところです。98号、99号でこれまでの記事を振り返る企画は散々やったので、100号は通常運転で作ろうと決めていましたから。

─100号という記念すべき号だけど、編集部としては毎月作っている本の延長という感じだったんですね。

吉田:そうですね。なので、今は感慨深さよりも危機感のほうが強いです。99号にも書いたんですけど、最近は「手に入らないから読むのをやめた」って言われることも多いんですよ。「どこにもないから諦めた」って。

僕らが思っている以上に、コレクター気質というか、全部をそろえないと気が済まないという読者の方が多いみたいで、「この号だけ欠けてるから、お金払ってでも買いたい」というバックナンバーの注文もあるんです。それはとてもありがたいことなんですけどね。だから、手に入らない号が続いてしまうと「もういいや」と思っちゃうのかもしれません。

─気持ちも途切れてしまうというか。

吉田:そうそう。ただ、こっちは毎回それなりのものを作っている自負があるから、途中で欠けたから読むのをやめるって言われると、「ちょっと待ってくださいよ」って気持ちになりますよね。

なので、98号、99号では過去の振り返り企画をやって、「実はこんな面白いことをやってるんだよ」というのを伝えようと思ったんです。それを自分たちでやることのかっこ悪さは百も承知の上で。

─すべてのバックナンバーを読めるお店の紹介もされてましたよね。

吉田:そうですね。手に入らなくても、せめてそういうお店で読んでもらえたらなと思って。

地方の小さな情報誌が、「手に入らないから読むのをやめた」といった反応をいただくようになるとは想定してなかったですけど、裏を返せば、そこまで好きでいてくれるってことなのかなと。どうでもいい媒体だったら、そんな話にもならないでしょうから。

─読者の熱量は徐々に高まっているという実感ですか?

吉田:いや、それは割と最初からですね。2013年12月に創刊して、ちょうど1年後に『日本タウン誌・フリーペーパー大賞』で最高賞をいただいたんですよ。そのあたりから、急に熱気が高まってきたように思います。入手するのに躍起になる人たちが増えて、1週間で2万部の在庫がなくなっちゃうみたいな。

─僕はいつも『まちづくりセンター』へもらいに行くんですけど、配本当日にはもう在庫がないですね。

吉田:だから、なんとかして増やしたいとは思ってるんですけどね。

函館の酸いも甘いも知り尽くした「大門」という街

─100号の特集は『大門』に焦点をあてた企画とのことですが、このテーマに決まったのはどうしてだったのですか?

吉田:ひとつは、みんなが喜ぶだろうなと思ったんですよね。100号だからといって、特別に予算を組んで読者プレゼントをするみたいなのは『peeps』のトーンじゃないし、表紙の紙を厚くしてスペシャル感を出すのも予算的に無理がありました。

じゃあ、何で読者に還元できるだろうって考えたときに、やっぱり内容しかないなと。なるべく幅広い層に喜んでもらえるテーマを探すなかで、函館の酸いも甘いも知り尽くした街である大門に行き着いたんです。

─変化していく街を象徴するようなエリアですもんね。

吉田:特集のテーマを決めたのは、1月31日だったんですよ。その日は『棒二森屋アネックス館』の最終営業日で、一応写真を押さえておこうと思ってカメラマンと一緒に現地へ行きました。

営業終了時刻が18:30だったので、最後の1時間を下から上まで何度も往復して、写真を撮り、お世話になった人たちに話しかけて回っているときに、ふと「これがなくなったら大門はどうなるんだろう」って思ったんです。本当に昔からあったものがなくなる。そのことを想像したら、ちょっと不安になって。でも、これも受け入れなきゃいけないんだなって考えていたら、「なんか大門でやりたいな」と思ったんですよね。

─今の大門を記録しておこうと。

吉田:はい。それから具体的な企画を考えて、昔から映画館に通っていた人とか、めちゃくちゃディスコに行ってた人とかに、それぞれの思い出を語ってもらいました。そうやって過去を振り返りつつ、30代でわざわざ大門を選んで商売をしている人たちにも話を聞きに行ったんですよね。

そこに僕らが込めたのは「忘れないでね」っていう程度のメッセージなんです。だから、100号っていう節目とは直接関係ないけど、結果的に100号っぽい雰囲気にはなったような気はしますね。

─Twitterで募集していた「 #函館大門の記憶 」というハッシュタグ投稿も盛り上がっていましたよね。

吉田:すごかったですね。『peeps』がやった歴代の企画で1位2位を争う投稿数でした。それを見て、もうある程度証明されたというか、「みんな大門の思い出が、こんなにあるんだな」と思いましたね。

しかも、具体的なんですよ、思い出の描写が。「あの店には、こういうおばちゃんがいて、こんな会話をした」とか、「いつも奥の席に独り言をいってる酔っぱらいのおじさんがいた」とか。それだけ強烈に記憶に刻まれてるんだなと思いました。

─あぁ、確かにそういう記憶は鮮明に残ってますね。「あの店で、あの服を買ったときに、店員さんとこんな会話をしたな」とか。

吉田:そうそう。僕もめちゃくちゃあるし、みんなあると思います。そういうのって、やっぱり大門だと思うんですよね。

その時代を生きる人の声を集めたローカルマガジン

─Twitterで募集した投稿の一部は『peeps』の100号に掲載されるわけじゃないですか。そういう個人的な記憶を集めて、紙という形の残るものにするって、ものすごく価値のある記録ですよね。『peeps』がやらなかったら、残らなかったかもしれない記録ですから。

吉田:うちの編集部は、何かを調べるときに必ず中央図書館にお世話になっているんですよ。あそこは本当にすごくて、とんでもない数の郷土資料がそろってるんです。個人で作った自費出版の冊子まで保管されてて。でも、その時代を生きていた人の声って、案外残ってないんですよね。

─きっと自分で書くとか、取材を受けるみたいな人の声は残っているんでしょうけど、市井の人の記憶や声は資料としてあまり残っていないですよね。

吉田:そう。そこは隙間なんですよね。だから、記録する役目を担っている立場として、『peeps』ではそういう人たちの記憶や声をなるべく保管したいと思っています。そのために、SNSでやたらアンケートもとるし、記事のなかでも「」を使って人の言葉を書くのにスペースを割いてるんですよね。そのほうがリアルな記録になるので。

もし、30年後の若者が函館のことを調べていて、図書館でうちの雑誌を見たときに、人の言葉が残っていると情報の実感度が違うと思うんですよね。当時、函館で暮らしていた人の言葉や記憶が、そのまま記録されていると。

─そうやって街の人の言葉を残そうというのは、『peeps』の編集方針として最初から決まっていたんですか?

吉田:いや、やりながらですね。「人を出す」というコンセプトは決まっていたので、自ずと発言が増えていくとは思っていましたけど。想像以上に面白い話が聞けて、どんどん人の言葉が占める割合が大きくなっていきました。

─ちなみに創刊号の特集は、何がテーマだったのでしょうか?

吉田:「函館のブックカルチャー」というテーマでした。函館 蔦屋書店が出す本だったから、最初だけテーマの要望があって。この仕事を引き受けるとき、蔦屋書店に「内容には口を出さないでくれ」ってお願いをしたんです。それを今も守ってくれてるんですよね、ありがたいことに。

吉田:創刊号では、函館のいろんな人に人生で影響を受けた1冊を選んでもらったり、本棚を目当てに行ける飲食店の案内をしたり、本に関するイベントの紹介をしました。

久々に見返してみると、この頃はめちゃくちゃ頑張ってますね(笑)。最初は特集を2本やってたんですよ。

─これを毎月作ってたんですもんね。すごいなぁ。

吉田:これは、前の『木下酒店』ですね。こっちは『マンドラゴラ』っていう、亀田町にある喫茶店兼バーで、2階に行くとサブカル濃度が半端じゃない本棚があるんですよ(笑)。知ってる人しか入れてくれないんですけど。でも、なくなっちゃったお店も多いですね。もう10年近く前だから。

─こうやって吉田さんから創刊号の話を聞けるのは、すごく貴重な機会ですね。

吉田:いや、こんな話をするのは初めてですよ。聞いてくる人もいないですし(笑)。

─だけど、きっとこういうお話も誰かが残さないと消えてしまいますよね。

誇張されていない「普段着の函館」の魅力

─『peeps』の読者は函館市民が中心だと思うんですけど、観光的な切り口で特集を組むこともあるんですか?

吉田:ある人気雑誌が「とっておきの函館」とか「秘密の函館」みたいなタイトルで特集を組んだ号がすごく売れてたんですよ。それを見て、「とっておきでも、秘密でもないピープス流函館案内」って特集をやったことはありましたね(笑)。

─えー、すごい挑戦的な企画(笑)。

吉田:案の定、その雑誌の関係者からメールがきましたけどね。「これって、うちの特集に引っ掛けてます?」って。「すいません。パロディです。許してください」って謝りました(笑)。

吉田:でも、僕ら的には、函館って普段着のほうが面白いという自負があったんですよ。もちろん、金森倉庫の赤レンガも素晴らしいんですけど、弁天町や入船町でガチの倉庫として使われてる景色のほうが風情があるし、観光地ではないけど弁天町の大黒通りは、函館で一番古い商店街があった場所で、今でもいいお店がポツポツと残っているんです。せっかく函館に来たのなら、そういう場所を歩いてほしいなと思って。

─派手さはないけど、昔の函館の名残を感じられる場所ですもんね。

吉田:そうなんです。この特集をやったときって、北海道新幹線が開業したタイミングだったので、やたらメディアで函館が取り上げられてたんですよ。それがもう全部キラキラしてて。だけど、僕らからすると「ありがたいんだけど、違うんだよな」って気持ちでした。

函館はボロボロでも古着を着てるのがかっこいいのに、無理やりピカピカの服を着せられて緊張しちゃってるみたいに見えたんです。

─それはずっと近くで街を見続けてきた吉田さんだからこその違和感だったんでしょうね。

吉田:だから、真逆のことをやったのが、この特集だったんです。そういう意図があったので、全体的に写真が暗いんですよ。意図的に沈んだ雰囲気の写真を撮ってもらいました。僕らとしては会心の出来だったんですけど、読者の反応はパッとしなかったですね(笑)。

吉田:これ見てくださいよ。表紙が漁網ですからね。漁網を表紙にした雑誌って、今までにないんじゃないかな(笑)。

─確かに(笑)。

吉田:でも、要はこういうことなんですよ。我々が知ってる函館の風景って。有名な撮影スポットになっている坂を、高校生が当たり前のように通学してるとかね。そういう日常こそが美しいと、僕は思ってるんです。

─それが、吉田さんの言う「普段着の函館」なんですね。

吉田:そう。こっちのほうが本当だし、こっちのほうが面白いよって。本当に、そう思っているので。

「函館に生まれて運がよかったな」

─吉田さんが街に興味を持つようになったきっかけって何だったんですか?

吉田:街に対する興味は小学生の頃からありました。僕、昔から映画が好きで、小学3年生のときには映画館の一人通いをはじめたんですよ。うちの親は放任主義で、映画代とバス代、帰りにジュースを飲むお金を持たせて、大門の映画館に行かせてくれたんです。

そういうときって、映画だけ見て帰るってことにはならないんですよ。せっかく出かけたら冒険しますよね。そのなかで、表通りと裏通りってまったく雰囲気が違うってことを、子どもながらに感じていたんです。

─へぇー、小学3年生にして!

吉田:表通りでは人がたくさん歩いてるけど、裏通りに行くと倒れてる人がいるし、パイプ椅子に座ったおばあちゃんが客引きをやってたりもしてて。そのときから街には表と裏の顔があるんだなと感じていました。

映画の帰りに喫茶店なんかに入ると、子どもがひとりで来るもんだから、みんな優しくしてくれるんですよ。マスターが「ケーキ食べな」って出してくれたりして。そういうのが面白くて、街に対する興味がどんどん強くなっていったんですよね。

─そんな子どもが地域情報誌の編集者になるなんて、映画みたいなストーリーですね(笑)。

吉田:その頃は、自分が編集者になるなんて思ってなかったですけどね(笑)。そうやって街歩きをしているうちに、今度は西部地区に行くようになりました。あっちのほうって観光地だから、いろんな案内板が立ってるじゃないですか。その案内板をポイントとして、高田屋嘉兵衛像とか外国人墓地とかに行って、毎回ゴールは元町公園って決めて歩いてたんですよ。そういう遊びをしてました。

それを頻繁にやりはじめたもんだから、うちの親はすごく心配してたらしいですけどね。悪い人に誘われて、変なことでもしてるんじゃないかって(笑)。

─函館に対する興味って、小さい頃からずっと失われていないですか?

吉田:ずっとありますね。

─函館の何が、そこまで吉田さんを惹きつけるのでしょう?

吉田:たぶんね、「サイズ感」っていうのはひとつあるんですよ。どこに行っても知り合いがいて、気になる場所があればすぐに行こうと思えるサイズ感じゃないですか、函館って。これが絶妙なんですよ。

しかも、古い街だから掘れば掘るだけ面白いことが出てくるしね。あとは、人間の地域性っていうのもあると思います。函館って、お節介な人が多いでしょ。親切だけど、もういいからみたいな(笑)。でも、僕はそれが大好きだし、最近は自分もそうなりつつあるなと感じてるんですよね。

─どんなときに、それを感じるんですか?

吉田:函館の人って、飲んでるときにやたらと話しかけてくるじゃないですか。若い頃は、そういうのが鬱陶しいと思ってたんですよ。「ウッセーな、このおっさん」って。でも最近ね、気づいたら自分でも同じことをやってるんですよ(笑)。

立ち飲み屋で若い子が映画の話をしてて、間違えた知識のまま進んでいったりすると、「ちょっとごめん」って。

─それは見事なお節介ですね(笑)。

吉田:でしょ(笑)。それでわかったんだけど、そういう函館の人の気質が自分には合ってるんですよ。だから、函館に生まれて運がよかったなって。本当につくづく思います。

もし、自分が生まれたのが別の街だったら、違う仕事をしてたでしょうね。仮に編集者になったとしても、ここまで興味が持続できる街ってないんじゃないかな。札幌だったら、ちょっと厳しいと思います。昔を掘るよりも、新しい情報を追い続けることになるだろうから。函館だから興味が持続してるし、この仕事も続けられている。それって運だなと思いますよね。親に感謝です。

今も昔も変わらない函館人の気質

─地域情報誌の編集者として25年以上も仕事をしているなかで、街の姿は大きく変わったと思います。反対に函館の変わらない部分ってありますか?

吉田:いっぱいありますよ。でも、やっぱり一番変わらないのは、おじさんたちですよね。

─えっ、おじさんたちですか?

吉田:函館のおじさんたちのノリは、ずっと変わらないですね。お節介で、すぐ話しかけてくるっていうところが。だから、さっきの話にも繋がってくるんですよ。僕自身が、そういう函館のおじさんになってきてるっていう。これはもうDNAに組み込まれてるんじゃないですかね(笑)。

─この街で育った人たちは、みんなそうなっていくと(笑)。

吉田:昨日も、よく行く立ち飲み屋に50代の人がいたんですけど、見事に「ザ・函館のおじさん」なんですよ。その人には前も会ってて、そのときに「俺が漬けたイカの沖漬けが美味いから、今度食わしてやる」って話で盛り上がったらしいんですよ。僕は酔っ払ってて覚えてないんですけど。

そしたら、昨日いきなり「ほら、持ってきたど」って出されて。「え、これ何ですか?」って言っちゃったんですけど、「おめえ、前に食うって言ってたべや!」って(笑)。そういうのをちゃんと覚えてるんですよ。その感じは昔のおじさんたちもそうだったし、今でも見事に変わらないですよね。

─あぁ、その感じ、めちゃくちゃわかります。

吉田:うちの親父も、そうだったんですよ。思いっきり函館のおじさん。見事なまでの酒飲みで、よくスナックのママから「もう立てないから迎えにきて」って家に電話がきてました。そういうのに母ちゃんはうんざりしてるから、毎回僕が迎えに行くことになって。大人の場所に行くのが好きだったから、見ず知らずのおじさん、おばさんとしゃべって、何か食べさせてもらうのが楽しかったんですよ。

親父は、そういうところで知り合いをつくって、すごい世話焼きだから、いきなり家に連れてきたりしてね。だから、よく知らない人が飯食ったり、酒飲んだりしてる家だったんですよ。僕は楽しかったけど、母ちゃんは大変だったと思いますね(笑)。

吉田:おじさんだけでなくて、おばさんも一緒ですよ。親切でお節介なところは、今も昔も一緒。温泉に入りに来てるのに、たまたま会って野菜をどっさり持たされるとかね。そういうのあるでしょ?

─ありますね(笑)。

吉田:「いや、自転車にカゴないから無理だって」みたいなさ(笑)。でも、ありがたいじゃないですか。そういう気質は、自分が見てきた昔の函館そのまんまで安心しますよね。

─そう言われると、確かに「函館の人の気質」ってあるような気がしますね。

函館に脈々と続く地域情報誌のバトン

─『peeps』を作ることって、吉田さんにとってどういう位置付けなんですか? 仕事というより、ライフワークのようにも見えるんですけど。

吉田:仕事は仕事なんですけど、飲みに行った先でネタを見つけたりすることも多いから、そのあたりの境界線は曖昧ですね。『peeps』を作ることは、何だろうな。んー、……すごいかっこいいこと言っていいですか?

─ぜひ聞かせてください。

吉田:たしか『peeps』の49号だったと思うけど、「紙で伝える。」っていう特集を組んだんですよ。大正から現代に至るまで、函館で作られてきた紙媒体の歴史を年表化して。

それでわかったんですけど、函館って一度も欠けることなく、その時代の街の様子を伝える紙媒体が存在していたんですよね。一番有名なのは『タウン誌 街』という雑誌で、50年くらい続いている媒体でした。これが休刊になったのが2012年なんですよ。

─あ、『peeps』がはじまる前の年ですね。

吉田:そうなんですよ。これは本当に偶然なんですけど、あとから読者の方に教えてもらって。それを知ったときに、もしかしてバトンを渡されたのかもしれないなって思ったんですよね。映画が好きだから、いちいちドラマチックに考えちゃうんですけど(笑)。

─それは運命的なものを感じてしまいますね。

吉田:だから、『peeps』を作るのは仕事であり、食い扶持でもあるんだけど、誰かがやらなきゃいけないことだとも思ってるんですよ。その時代ごとの函館を残すっていうのは。それが今、たまたまうちに回ってきたという気持ちでやってるところはあります。

ただ、使命感みたいなものはなく、内容は自分たちが面白そうだなって思うことをやってるだけなんですけどね。結果として残っていくのは、その時代のことを伝える記録集になるんじゃないかなって。そんなふうに思っています。

─最後に、今後の展望を聞かせてください。

吉田:あまり大きいことは言えないですけど、とにかく『peeps』を続けていきたいですね。これだけ読んでくれる人が増えたので、やめるわけにはいかないなと。

あとは、『peeps』を市内の全学校に置きたいんですよね。もっと函館のことを知ってほしいから。函館の若者の定めだと思うんですけど、みんな1度は「つまらない街だな」って思う時期があるじゃないですか。でも、それって街のことをあまり知らないからなんじゃないかなって思うんです。

─ずっと函館に住んでいたら、比較対象もないですしね。

吉田:そうそう。自分もそうだったから、「つまらない街だな」と思っている子たちに『peeps』を見てもらって、「あれ、函館ってすごくない?」と思うきっかけになったらいいなって。

今は何校かに置いてもらってるんですけど、ゆくゆくはすべての学校に置いてもらいたいですね。影響があるかどうかはわからないけど、そういうことはやっていかなきゃなと思っています。

取材・文:阿部 光平

写真:あらい あん