命を削る「人質司法」~がん診断されても保釈は認めず・大川原化工機事件

「人質司法」――この言葉が目にするようになって久しい。

検察の主張を認めない被疑者・被告人に対して、身柄拘束がいつまでも続くという恐怖や不安を抱かせ、その心理を利用して、捜査段階での自白、裁判での起訴内容の認容、そして有罪判決へと導くことを言う。具体的には、実質は1つの事件を捜査機関が複数の罪名に分割して再逮捕を繰り返したり、否認している被告人の保釈に強く反対したりして、身柄拘束を長期間続けるようにする。

この言葉が、弁護士たちの間だけでなく、メディアにも登場するようになったのはいつか。記事データベースを引くと、最も古い記事としてヒットしたのは、1990年7月28日付西日本新聞朝刊に掲載された連載企画「裁判所・法服の肖像」後編〈7〉だった。

〈弁護士がよく使う言葉に「人質司法」というのがある。拘置中の被告人の保釈を裁判官が拒むケースが近年、急増。被告人が長期間拘置されて不利益を被っていることへの批判が込められている〉(当時の新聞は、「勾留」のことを「拘置」と書いた)

勾留も保釈も、それを決めるのは検察官ではなく、裁判官である。記事は、現役の裁判官の言葉を引きながら、こう続く。

〈「公判で罪を認めれば保釈。争うなら応じない、という傾向が確かに強い」と別の中堅判事(46)。拘置に耐えきれない被告人は、保釈を得ようとするあまり起訴事実に違いがあっても少々のことは我慢してしまう。「裁判官が被告人の争う余地を奪い、自ら裁判をゆがめている」とその判事は言う〉

裁判官自身が率直に「人質司法」の弊害を認めたこの記事から、33年が経つ。だが、今なお問題は改善していない。それどころか、悪化の兆しさえ見える。最近のいくつかの事件を例に、「人質司法」の問題を考えたい。

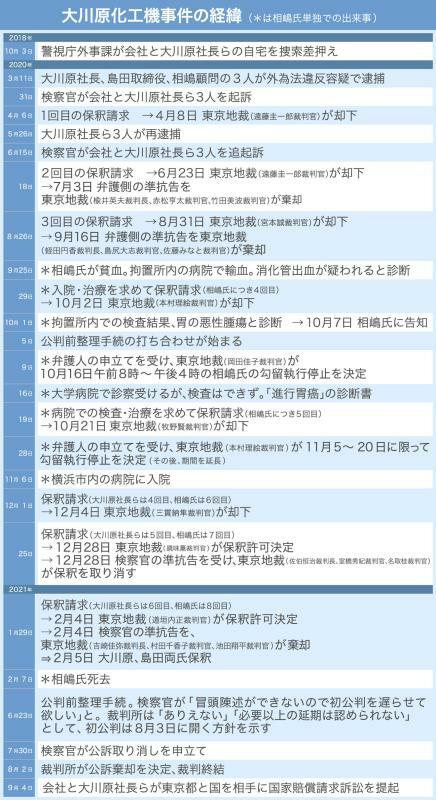

まずは、初公判の直前に検察が公訴を取り下げ、その後の国家賠償請求訴訟で現役の公安警察官が「捏造ですね」と証言したことが大きく報じられた大川原化工機事件を取り上げる。

「令状が出ています」

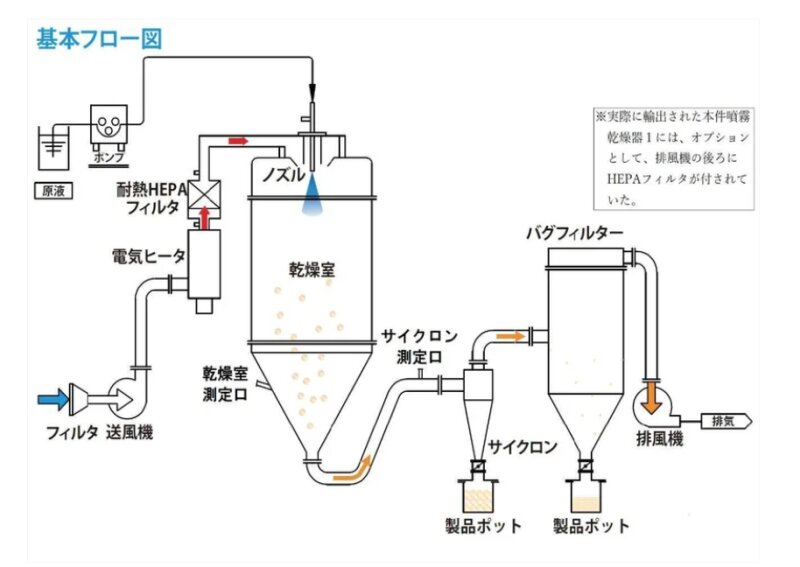

JR横浜線鴨居駅から1キロ弱、工場や倉庫が建ち並ぶ一角に大川原化工機株式会社の本社がある。社員数は83人。液体を噴霧乾燥させるスプレードライヤーの製造を専門とし、1980年に設立された。噴霧乾燥技術のリーディングカンパニーとして、国内ばかりでなく中国や韓国にも現地法人を設け、さらにヨーロッパや米国にも製品を納入するなどグローバルな事業展開をしてきた。

その同社に大きな災難が降ってきたのは、2018年10月3日朝だった。

「令状が出てます」

大川原正明社長が出勤しようと自宅を出たところで、スーツ姿の男数人が現れた。男たちは家に入って、中を見て回り、大川原社長のかばん内の書類、古い文献、妻のパソコンなどを押収した。同じころ、本社や研究所、事業所、さらには6人の役員・社員の自宅にも、同様の家宅捜索が行われた。

捜索を行ったのは、警視庁公安部外事課の捜査員らである。以後、大川原社長らは何度も都内の警察署や警視庁本部などに呼ばれ、事情聴取を受けた。その回数は、逮捕までの間に大川原社長が40回、島田順司取締役が35回、相嶋静夫顧問が18回。従業員ら関係者を含めると、計264回に及んだ。

容疑は何か

大川原社長は当初、警察が何を問題視しているのか、さっぱり分からなかった。

その後、何回目かの取調べの際、島田取締役がこう言われた。

「あってはならない所にお宅の機械があった」

これをきっかけに、同社は直近の5年間に出荷した製品が、今どこでどのように使われているのかを全部調べた。何も問題はなかった。その結果は、警察にも報告した。

10か月ほどして、捜査の趣旨がようやく分かった。生物兵器など大量破壊兵器の製造に使われる可能性の高い機械や技術を輸出する際には、事前に経済産業大臣の許可を申請しなければならないが、それを怠った、という疑いがかけられているのだった。

ただ、大川原化工機の製品は、この規制には該当しないはずだった。なぜなら、同社の機械の構造は、生物兵器などの大量破壊兵器の製造にはまったく適さないからだ。

これで生物兵器が作れる?!

最大のポイントは、生物兵器の製造には不可欠である曝露防止の仕組みがないことだ。たとえば、粉体にした製品を回収するポットには、高度な封じ込め機能を持つバルブがついていないため、これで炭疽菌などの生物兵器を作れば、製品を取り出す際に作業する者が菌に触れたり吸い込んだりして死傷してしまう。また、乾燥用ヒーターから送り込まれる熱風は、最終的に機械の外に排出される。その際に機械内に付着した粉体の一部も一緒に放出される構造のため、これで炭疽菌などを作れば、作業者など同じ室内にいる者を危険にさらす。

さらに、生物兵器を作った後には、機械の隅々まで高温で滅菌消毒して、内部に付着した細菌類を死滅させなけれならない。次の作業をするために、絶対に必要な作業だ。ところが大川原化工機の機械は、一部のパーツが細菌兵器が死滅するまでの温度には達しない構造で、法律上も経産相の許可は不要のはずだった。

カメラの放列の前を連行する逮捕劇

そのことを、大川原社長らは噛んで含めるように捜査員に説明した。しかし、なかなか納得してもらえない。相嶋顧問の妻は、夫が「あいつら(捜査員)バカだから、いくら説明しても分からないんだ」とこぼしていたのを記憶している。

自社の製品は規制の対象外と確信していたいたが、それでも念のため、同社はすべての機械について輸出する際は経産相の許可を求める是正措置もとった。

ところが、捜索差押えから1年5か月余り経った2020年3月11日、大川原、島田、相嶋の3氏は逮捕された。経産相の許可なく、生物兵器製造に転用可能なスプレードライヤー一台を中国に輸出したという、外為法違反容疑だった。

逮捕の日も、大川原社長の自宅前には、朝、捜査員が待ち構えていた。自宅の家宅捜索に立ち会った後、なぜか本社に連れて行かれた。本社前には、朝から報道陣が詰めかけ、大川原氏が会社から出て連行されるシーンを写真やビデオに撮った。警察がメディアに逮捕情報を事前に教え、”絵になる”状況を作って撮らせたのだろう。

認めれば早く出られる、という誘惑

大川原社長は逮捕当初、否認したが、その後弁護士の助言で黙秘に転じた。任意の取調べにあれだけ協力したのに、という思いもあった。黙秘をしていても、一回1時間程度の取り調べが一日3回行われ、それ以外に検事調べも行われた。

社長の逮捕後、会社は苦況に陥った。仕入れ先からは現金での前払いを求められ、銀行は新規の融資をしてくれない。その状況は、大川原社長も分かっていた。

取調べの中で、同じ外為法違反事件で否認していて長期間の身柄拘束があった事例をいくつか聞かされた。認めれば早く出られる、という露骨な誘い水だ。「長くかかれば弁護士費用もかかる」「認めれば罰金か、懲役刑でも執行猶予がつく」とも言われた。

それでも黙秘を貫いた理由を大川原社長はこう語る。

「やってもいないことを認めれば、ずっと汚名を着せられる。自分だけならまだしも、会社、社員、その家族までが汚名を背負うことになる。会社をたたむつもりなら、ありもしないことを認めて早く出る、という選択もあったかもしれませんが、そうではない以上、ありえませんでした」

保釈が認められない

起訴後、弁護団は保釈を請求をした。初公判までは、保釈の判断は令状発付を担当する令状部(東京地裁の場合は刑事第14部)の裁判官が担当することになっている。しかし、保釈を求めても、検察官が強く反対し、裁判所は認めない。

一方、事件の審理は刑事第13部が担当、公判前整理手続に付されることになった。検察官・弁護側双方が主張を述べる書面が出そろい、検察官請求証拠に対する弁護側意見が出して、双方の主張が明らかになったところで、弁護団は3回目の保釈請求を行ったが、それでも令状部の裁判官は保釈を認めなかった。

拘置所の医師が胃がんと診断したが…

そうこうするうちに、相嶋さん(逮捕後、顧問を辞任)の体調が悪化し始めた。遺されたノートには、血液が混じった黒色便が出た記録ではないかと思われる記載がある。ひどいめまいにも襲われた。

9月25日、相嶋さんは声を出すことも辛い状態となり、拘置所内の病院で診察を受けた。かなりの貧血が認められ、400ccの輸血治療が行われた。医師は、黒色便の状況などから、消化管出血が疑われる、と診断した。

当時、相嶋さんは71歳。高血圧や糖尿病の既往症もあった。弁護団は、緊急に入院・治療の必要性があるとして、保釈申請を行った。

しかし、刑事第14部の本村理絵裁判官は、「罪証隠滅のおそれ」があるとする、わずか4行余りの定型文で、請求を却下。「裁量で保釈することも適当でない」と述べるだけで、検査や治療の必要性に関しては、まったく言及しなかった。

この却下決定が出る前日の10月1日、東京拘置所の医師による内視鏡検査で、相嶋さんの胃の出口部分に悪性腫瘍があることが明らかになっていた。その結果は、10月7日に相嶋さんに告知されている。

弁護団は、立て続けに東京拘置所長宛に書面で申入れを行い、外部の医療機関で専門医の検査や治療を受けさせるように求めた。しかし、なしのつぶてだった。

「ウソをついてでも出てきて欲しい」と妻

勾留された3人には、弁護人以外の者とは特別に許可を得なければ面会できない、接見禁止の処分もついていた。ただ、相嶋さんの具合が悪くなると、妻との面会だけは頻繁に認められるようになった。その頃の夫の様子を、妻はこう語る。

「主人は貧血がひどくて、顔も手も透き通るように真っ白でした。それで『やりました、と言って出てきたらどう?』と言ったんです。このままでは手遅れになってしまう。ウソをついてもいいから、とにかく出てきて欲しかったんです。でも、主人はただ黙っていました」

妻も拘置所宛てに手紙を書いたり、差し入れを受け付ける職員に、「病院に連れて行ってください」と頼み込んだりもしたが、反応はなかった。

当時の心境を妻はこう振り返る。

「絶対に死んで欲しくない。自分の大事な人が、今、外に連れ出せば助けられると思うのに、それができない悲しさ、悔しさ…。本当に辛かったです」

わずか8時間の勾留停止に病院は…

弁護団は裁判所に、勾留の執行停止を求めた。保釈と異なり、期間を限定して一時的に釈放する制度だ。可否についてはやはり令状部が判断する。岡田佳子裁判官は、10月16日の午前8時から午後4時までの8時間に限り、執行停止を認めた。

相嶋さんは以前、良性腫瘍の手術を受けたことがある都内の大学病院で診察を受けることにした。長男と弁護士が付き添った。

しかし、病院では詳しい検査を何もしてもらえなかった。長男によれば、病院は「(勾留執行停止の)時間的制約の中では何もできません」と断った、という。「せめて診断書だけでも書いて欲しい」と頼み込んだところ、病名が「進行胃癌」であり「精密検査が必要な状態」と書いた診断書を渡された。

いくつかの病院に問い合わせてみたが、受け入れてもらえるところは見つからなかった。長男は、身体を起こしているのも辛そうな父親に、こう声をかけた。

「路上で倒れたらどうだろう。救急車で運んでもらったら、病院もさすがに入院させてくれるんじゃないか」

だが、律儀な父親は、「今日は素直に(拘置所に)帰る」と、時間までに拘置所まで戻っていった。

それでも出ない保釈許可

弁護団は、5度目の保釈申請を行った。書面には、体調悪化が著しく、固形物も食べられない状況であること、にもかかわらず、癌のステージや転移の状況を調べる検査も行われず、何の治療もされない状態が続いていることなどを詳細に記した。公判前整理手続の進捗状況も含め罪証隠滅の可能性がない根拠も詳述した。

その結論部分には、こう書かれている。

〈被告人の病状等からすると、至急検査および治療を開始する必要があることは明らかであるにもかかわらず、身体拘束下においてこれらを行う見通しが立たない。

被告人の進行胃癌は刻一刻と進行しているのであり、こうしている間にも被告人の生命の危機が増大しているものであるから、今後も勾留を継続することなど絶対に認められてはならない〉

ところが……。

10月21日、刑事第14部の牧野賢裁判官が出した決定は、またも「却下」だった。理由はこれまでと同じで、「罪証隠滅のおそれ」があるとされた。

この日、弁護人が面会した相嶋さんは、地力で立って接見室を出ることができず、拘置所の職員を呼んで車椅子で自室に戻されるほど弱っていた。

もはや、一刻の猶予もない。弁護団は保釈を断念し、勾留執行停止を申し立てた。期限を区切る勾留執行停止の方が、通りやすいからだ。相嶋さんの家族が、つてを頼って、横浜市内の病院に入院できるよう手はずを整えた。4度目の保釈申請を却下した本村裁判官が、勾留執行停止を認めた。その期間は、16日間である。

11月5日、ようやく拘置所から解放された相嶋さんは、いったん富士宮市の自宅に向かった。すでに第一線を退き、富士宮市内の同社研究所で後進の指導や研究をしていた相嶋さんが、夫婦で老後の生活を楽しもうと、2018年に中古で購入した、富士山がよく見える大きな窓のある一戸建てだった。

ただ、病院の予約は翌朝なので、本当は病院近くのホテルに泊まりたかった。しかし、裁判所に許された住所は自宅と病院だけだったため、制限に違反したと受け取られて執行停止を取り消されてしまうことを恐れ、無理をして自宅に戻った。妻が車椅子を押し、新幹線とタクシーで移動した。

自宅では、妻がお粥を炊いたが、夫はまったく食べられず、ぐったりと寝ているだけ。翌日も、やはり何も口にしないまま、車で横浜に向かい、そのまま入院した。病院のベッドに横たわった相嶋さんは、安堵した様子で、声を絞り出した。

「(拘置所で)殺されるところだった。ありがとう」

検査の結果、癌は肝臓に転移していた。癌に冒された組織からの出血が放置されていたために貧血がひどく、体力の消耗が激しいこともあり、とても手術ができる状態ではなかった。輸血を行い、体力を損なわない弱い抗がん剤を使う治療が始まった。

この抗がん剤の効果か、まもなく出血は止まった。12月上旬には、5分かゆが食べられるようになり退院。病院近くのマンションを借り、そこから通院治療をすることにした。住民票もマンションに移し、裁判所に居住場所の変更を届けた。保釈と違い、勾留執行停止には期限がある。終了時期が近づくと裁判所に延長するよう申請し、それは認められたが、「期限が近づくたびに、だいじょうぶかな、と心配になった」(長男)という。

年が明けると、再び病状が悪化。1月半ばには、もはや歩くこともできなくなった。抗がん剤治療は中止され、緩和ケア病棟に入院した。

そして2月7日、相嶋さんは雪冤を果たすことのできないまま、息を引き取った。

ようやく保釈決定が出たが…

相嶋さんが勾留執行停止で拘置所を出た後も、大川原さんと島田さんの勾留は続いた。その間に、裁判所では検察官、弁護人をまじえて打ち合わせが行われた。本件は、公判前整理手続に付されることになった。

弁護団は、検察側が請求する証拠についての精査を急いだ。刑事裁判では、証拠は相手方の同意がなければ、すぐには裁判所に提出できない。たとえば捜査機関が作成した供述調書の場合、弁護人が不同意とすれば、必要に応じて検察官が供述者に法廷での証言を求めることになる。弁護側の反対尋問も行われる。検察官は、そうした証人に被告人が圧力を加える「罪証隠滅のおそれ」があると主張し、保釈に強く反対する。検察官が強く反対すると、裁判官の保釈決定も出にくい。そのため、弁護団は当初「不同意」とする予定だった証拠を「同意」に切り替えるなど、できる限り「不同意」証拠を減らすよう努めた。「人質司法」は、こうして弁護人の法廷戦術をも縛る。

そもそも本件では、主な争点は、供述証拠に頼る共謀や故意などではなく、機械の構造に関わる客観的な事実。被告人が保釈されたからといって、「罪証隠滅」の懸念はない。

裁判を担当する刑事第13部の平出喜一裁判長もそれを理解し、公判前整理手続のための打ち合わせの早い段階から、「長期間勾留したままで審理するのが相当な事案とはいえない」という認識を示していた。打ち合わせ内容を丁寧に書面化し、令状部の裁判官の理解を助ける配慮もしてくれた、という。

そうした努力の成果か、御用納めの28日、ようやく保釈許可決定が出た。大川原社長は、「自宅で年越しができる」と安堵した。

ところが、検察側が異議申立ての準抗告を行った。それを受けた刑事第6部(佐伯恒治裁判長、室橋秀紀裁判官、名取桂裁判官)は、その日のうちに保釈決定を取り消した。

見舞いにも葬儀にも行けない

年が明け、弁護人はさらに不同意証拠の一部を同意に変更する意見書を提出。そのうえで保釈請求をしたところ、令状部の道垣内正裁判官が保釈を許可。検察官が準抗告したが、今度は刑事第11部(吉崎佳弥裁判長、村田千香子、池田翔平裁判官)がそれを退けた。

2月5日、大川原社長と島田元取締役(逮捕後辞任)は、約11か月ぶりに保釈された。しかし、相嶋さんを見舞うことも、葬儀で見送ることもできなかった。会社関係者とは一切接触しないことが保釈の条件だったからだ。

突然の起訴取り消し

その後、公判前整理手続は進められ、7月15日に初公判を開く予定となった。ところが、6月下旬になって、検察官が「冒頭陳述ができないので期日を延期して欲しい」と言い出した。起訴しておきながら、どういう事実を裁判で証明するのか明らかにできない、という異例の事態である。

平出裁判長は「ありえない」と述べ、「被告人を不安定な立場に起き続けることは妥当でない。早期開始を弁護人も求めている。必要以上に延期することは認められない」として、8月3日に初公判を開くと告げた。

ところが初公判の4日前、検察側は突然、起訴の取り消しを申し立てた。大川原化工機の製品が規制の対象外である可能性がある、とのことだった。当初から、大川原社長らが主張していた通りだったのだ。

「日本は本当に三権分立なのか」

そのような事件だったにも関わらず、なかなか保釈が認められなかったために、大川原社長らは11か月も拘束された。

「こんなに長く勾留されるとは、予想外だった。『○○のおそれがある』と言えば、いくらでも自由に人を拘束できてしまう制度は問題だ」と大川原社長。

検察官が「逃亡のおそれ」や「罪証隠滅のおそれ」を主張し、強く保釈に反対すると、裁判官はなかなか保釈を認めない。ひとたび認められても、検察の準抗告で取り消されてしまうこともある。

「行政と司法がくっついている。裁判所は独立しているわけじゃない。日本は本当に三権分立なのか、と思う」

弁護団を率いた高田剛弁護士は、長期間の身柄拘束が及ぼす影響についてこう指摘する。

「今回、冤罪が晴れたのは、3人ががんばったから。とりわけ大川原社長は肝が据わっていて、精神のコントロールが上手い。だからがんばれた。普通は、なかなかここまでがんばれない。相嶋さんの奥様が、『ウソでいいから認めて、早く出てきて欲しい』とおっしゃったのは、むしろそれが正常の感覚でしょう。相嶋さん自身が『最後まで闘う』という固い意志を持っていたので、全員が一枚岩でいけたが、人生の最後の段階となれば、事件の真相よりも家族や人生を取り戻したい、と考えるのは人間として当然です。

でも、保釈を認めてもらうために、心ならずもがんばるのをやめると、今回のように真実が明らかになることはないままになってしまう。そうすれば、警察が相当に無理して作った本件も、むしろ『警視庁公安部よくやった』という手柄話で終わってしまったでしょう。そういう冤罪が、今もドンドン作られているはずです」

恐ろしい話だ。

そして、人質司法は人の命も削る。進行癌を患いながら保釈が認められず、釈放が遅れ、その後亡くなった相嶋さんの長男は言う。

「昨年7月に拘置所に移った時の検査で、貧血を示す値が出ています。父は逮捕前から定期的に病院に通っていましたから、身柄拘束されていなければ、当然検査をして、もっと早い段階で癌が発見されたでしょう。明らかに具合が悪くなった9月に、すぐ病院にかかれれば、治療の選択肢はもっとあったはず。少なくとも、これほど早くに亡くなることはなかったと思います。

何より悔しいのは、外にいれば、父が癌の告知を受けたら、家族が励ましたり、その後の人生を一緒に考えたりできるのに、それができなかったこと。父はたった1人で拘置所の中で癌の告知を受け、しかも治療が受けられない、という絶望的な状態に長く置かれました。こんな非人道的なことはありません。受刑者であってもいけないと思います。ましてや父は未決だったんです。検察官や裁判官は、そういう状態に置かれた人への想像力がなさすぎます」

検察官や裁判官が、熱心に書類を作成し、それを吟味していることは疑わないが、その書類の向こうには、生身の人間の命があることに思いが至らなすぎるのではないか。

妻は言う。

「主人は、『オレ、何にも悪いことしてないのに、なんでこんな目に遭うんだろう』と何度もこぼしていました。間違ったことをした人は、きちんと謝罪してください。それがないと、遺族は前に進めません。主人も、謝罪がないと成仏できないと思うんです」

警察、検察はもちろんだが、保釈を認めなかった裁判官たちも「自分は間違っていない」と胸を張れるのだろうか。