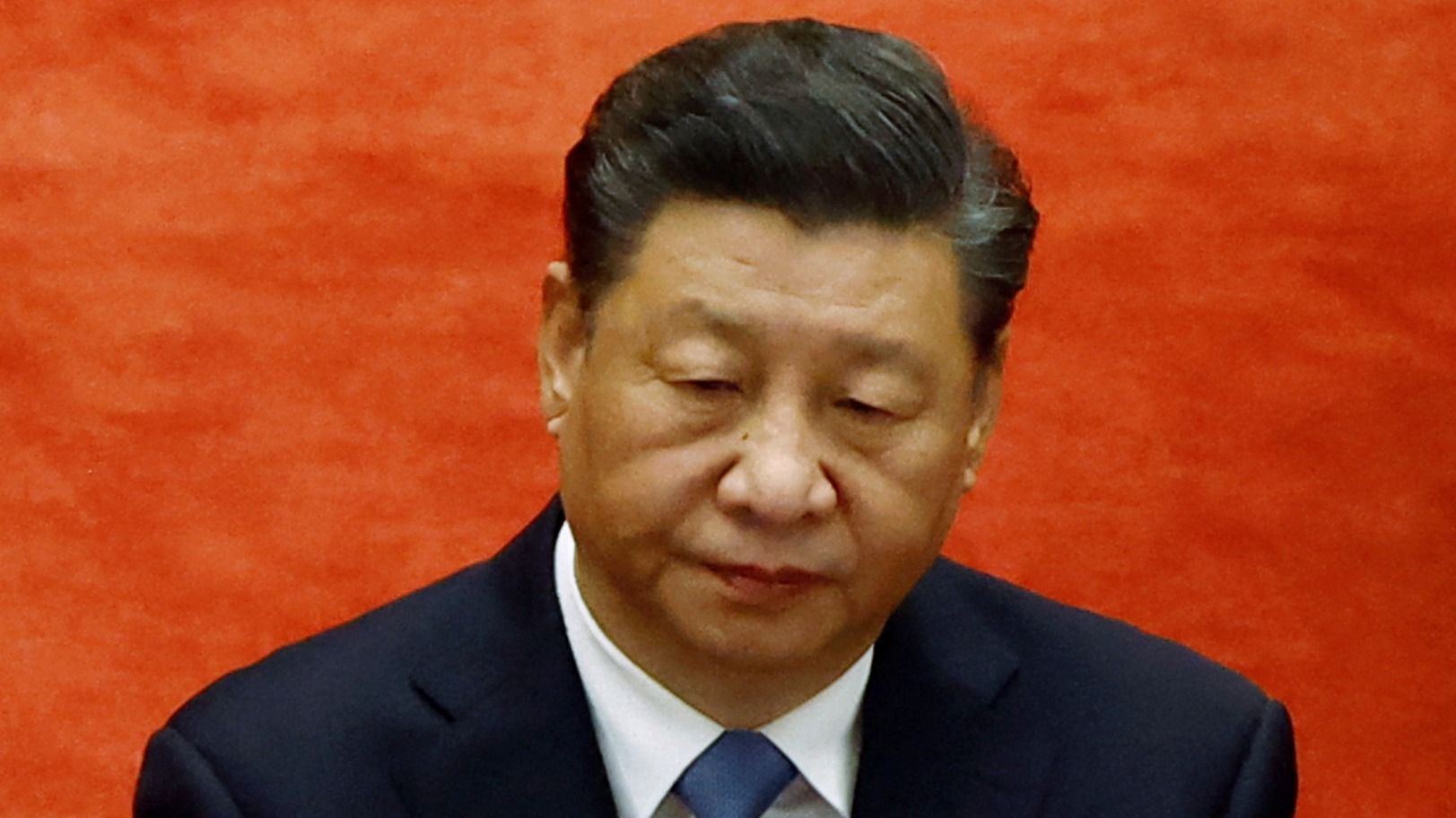

習近平の遼寧省視察の目的は台湾問題 背後には遼瀋戦役と長春の惨劇「チャーズ」

北戴河会議後、習近平が遼寧省を視察したのは国共内戦の分岐点「遼瀋戦役」を強調するためで、その背後には台湾問題と国民党敗退のきっかけを作った長春の惨劇「チャーズ」がある。「台湾白書」も同時に発布された。

◆習近平が遼寧省視察に行った目的

8月22日のコラム<北戴河会議と習近平第三期>に書いたように、北戴河の会議が終わると、習近平国家主席は8月16日から17日にかけて中国東北の遼寧省を視察した。かつて重工業地として栄えた東北三省(黒竜江省、遼寧省、吉林省)は改革開放によってさびれ、2004年の胡錦涛政権時代に「東北振興戦略」が動き始め、何とか改革開放の遅れを埋め合わすべく努力した。今般の視察では「新時代の東北振興戦略」を表面上謳ってはいるが、実際は1948年の国共内戦における「遼瀋(りょうしん)戦役」に焦点を当てたものと解釈できる。

習近平は16日午後、遼寧省に着くとすぐに、まず錦州市にある「遼瀋戦役革命記念館」を視察している。

日本敗戦後の国民党と共産党の間における「国共内戦」(=解放戦争=革命戦争)には「遼瀋戦役、淮海(わいかい)戦役、平津戦役」があるが、最初の「遼瀋戦役」は「遼寧省、黒竜江省、吉林省」を含む東北三省における戦いで、日本が元「満州国」として統治していた地域を指す。

8月7日のコラム<「チャーズ」の惨劇はなぜ長春で起きたのか? 蒋介石とカイロ宣言>に書いたように、蒋介石が「長春」にこだわったのは、そこが元「満州国」の国都「新京」(=長春)だったからだ。

この「長春」を食糧封鎖し、1948年10月に陥落させた瞬間、国共内戦の趨勢は決まり、共産党軍は一気に南下して「淮海戦役」と「平津戦役」に勝利し、1年後の1949年10月に新中国=中華人民共和国を誕生させるに至った。

それと同時に国民党軍を率いる蒋介石は台湾に撤退し、こんにちの「台湾問題」の根源を形成している。

習近平は非常に長期的戦略に基づいて国家を運営しているので、ひょっとしたら、今年、第20回党大会が開催される前、北戴河会議が終わったころに「遼瀋戦役記念館」を視察することを政権トップに就いた時から考えていたのかもしれない。だから、6月27日のコラム<許せない習近平の歴史改ざん_もう一つのジェノサイド「チャーズ」>に書いたように、その前に長春の惨劇「チャーズ」に関して官側の視点でまとめた本『困囲長春』(長春包囲)を出しておく必要があったのかもしれないとも思うのである。

というのは、最後で述べる「台湾白書」は、これまで1993年8月と2000年2月に出されており、22年後の今年2022年8月に出されたのは、相当に長期にわたって計画されていたものとみなすことができるからだ。

◆蒋介石が敗北した理由の一つに「民主を重んじた隙(すき)」

さて、台湾に撤退したあと、蒋介石は日本敗戦後の中国で、ようやく憲法に手を付けることができ民主選挙などを行ったことに関して後悔の念を抱いたようだ。スタンフォード大学にあるフーバー研究所に通い詰めて、蒋介石直筆の日記をむさぼり読んだが、そのような趣旨のことが書いてあった。

実は長春包囲は実質上1947年晩秋(11月頃)から始まっているが、そのような中で1947年12月25日に蒋介石は中華民国憲法を施行した(制定は1946年12月25日、公布は1947年1月1日)。

新たな憲法では、それまで「国民政府主席」と位置付けられていた「中華民国のトップの指導者」を、「中華民国総統」と改称することになり、中国全土で選挙を行った。中国という土地の上で行われた史上唯一の民主的な手法による「普通選挙」で、長春の包囲網が徐々に縮められ食糧封鎖が本格的に厳しくなっていく1948年5月に、国会議員に相当する議員が選ばれて、蒋介石は正式に「中華民国総統」に就任した。

勝つか負けるかの天下分け目の国共内戦が分岐点を迎えようとしていたその時期に、「民主的選挙」に全力を投じて「総統」に就任する必要があったのか?

蒋介石の動機としては、1911年の辛亥革命によって清王朝を倒し、孫文を臨時大統領とする中華民国臨時政府が誕生したが、その後紆余曲折があり、中国全土に軍閥が割拠した。蒋介石はそれを退治して、1936年5月5日に国民政府として「中華民国憲法草案(五五憲草)」を公布したが、日中戦争が激化したため憲法制定に至らなかった事情がある。しかし日本に勝利したのだから、これでようやく「中華民国憲法」を制定でき、民主的な選挙によって国家運営をすることができるという期待と理念が勝っていたと日記にはある。

しかし、抱き続けた夢と理想が、結局は仇(あだ)となってしまった。

「民主」などを追いかけている間に、どこもかしこも中国共産党との密通者ばかりで、長春にいた国民党第六十軍は、共産党の甘い言葉に誘われて寝返り、新七軍の將・鄭洞国は「包囲網を突破せよ」という蒋介石の指令に従わず、武器を捨ててしまった(のちに毛沢東配下の国防方面の仕事などに従事している)。

かくして長春は1948年10月19日に陥落して中国共産党軍の手に下ったのである。

◆台湾で戒厳令を解かなかった蒋介石が独立派を生んだ

その1年後の1949年10月1日に毛沢東が率いる中国共産党が統治する中華人民共和国が誕生し、蒋介石は12月に台湾に撤退して、台湾で中華民国政府を再編成するが、大陸奪還の夢を捨てなかった。

一方、1945年8月、ポツダム宣言を受諾して日本が降伏を宣言すると、台湾は中華民国の一つの「省」である「台湾省」に編入され、国民党軍の陳儀が蒋介石の代理で台湾へ行き、同年10月25日には日本の台湾総督から降伏を受けた。その日から、当時台湾に住んでいた住民は「中華民国の国籍を回復した」と位置付けられた。

この人たちを本省人と定義するのだが、大陸における国共内戦で敗北して台湾に入った人たちを「台湾省以外の省から来た人たち」という意味で「外省人」と名付ける。外省人は人口構成から言って台湾の全人口の15%前後しか占めていなかった。しかし台湾を支配したのは蒋介石率いる国民党を中心とした外省人だった。

まだ国共内戦の趨勢が明確でなかった1947年2月27日に「二・二八事件」という、陳儀が率いる台湾の国民党政府による、本省人に対する大虐殺事件が起きた。のちにその事を知った蒋介石は激怒するのだが、蒋介石が台湾に撤退した時には、すでに外省人である国民党に強い反感を持つ本省人に満ちていた。

そうでなくとも長春における国民党軍の寝返りなどに業を煮やし、誰をも信用できなくなっていた蒋介石は、常に政権内にもスパイが潜り込んでいるのではないかという猜疑心を強くし、戒厳令を布き、台湾国民に相互監視と密告を強制し、反政府勢力のあぶり出しと弾圧を徹底的に行った。戒厳令が解除されたのは蔣介石没後12年も経った1987年のことである。

しかし、38年間に及ぶ戒厳令は逆に、「民主を求め、台湾独立を求める本省人たちの力」を育み、李登輝総統以降の本省人による台湾統治をもたらすという皮肉な結果を招いたと言ってもいいだろう。

◆台湾問題の根源は「長春陥落」から発している

台湾問題の根源は、習近平にしてみれば、遼瀋戦役にあり、その勝利を導いたきっかけは「長春陥落」にあると言っても過言ではない。

事実、8月10日には習近平の遼寧省視察に合わせたように<台湾問題と新時代の中国統一事業>白書(「台湾白書」)が発表されている。

習近平の遼寧省視察の背後には、「台湾問題」があることは確かだ。

ロシアがウクライナを侵略したことにより、台湾問題が大きくクローズアップするのは十分に予想されたし、となれば習近平は第20回党大会前に遼瀋戦役記念館を視察するのではないかという予感はしていた。

ロシアのウクライナ侵略は、幼少期に経験したソ連軍の長春侵攻を想起させたが、一方では「遼瀋戦役と台湾問題」という絡みから、実はこのタイミングしかないと思って『もうひとつのジェノサイド 長春の惨劇「チャーズ」』の出版に踏み切ったという側面も否めない。それは1948年から填め続けてきたジグゾーパズルの「最後の一かけら」を填め込む作業でもあった。

だから習近平が遼寧省視察に出かけたのを知った時には、「読めた!」という、ある種の胸の高鳴りを覚えたのである。

8月10日に出された「台湾白書」は、習近平の台湾問題に対する戦略だけでなく、今後の日本の運命とも深く関わってくるので、改めて折を見て分析したい。