Natureの研究ランキング「トップ10」を中国がほぼ独占

今年6月18日、イギリスの科学誌Natureなどを出版するSpringer Natureが発表したNature Index 2024 Research Leaders(Nature指標2024 研究リーダー)ランキングの「トップ10」に中国の大学や研究機関など教育研究機関が7機関もランクインしていることがわかった。欧米の優位性が低下する一方、中国やインドの成長が目立つ。本稿では中国に焦点を当てて、その実態を検証する。

◆Natureが発表した研究ランキング

6月18日、Natureは<Nature指標2024 研究リーダーズ:中国の研究機関が上位を独占>という見出しの調査結果を発表した。今年のNature Indexは、独立した研究者グループによって選ばれた、145の自然科学分野および健康科学分野のジャーナル(学術雑誌)に掲載された研究論文への貢献を、2023年に出版された75,707報の論文をもとに作成している。指標は以下の3項目を基準としてランキングを行なっている。

●Share(シェア):Nature Indexの対象論文において、特定の拠点の著者による貢献度を測る指標。

●Count(カウント):論文において、ある国・地域ないし機関から1人でも著者として名前が挙げられていれば、その国・地域ないし機関の論文1点(Countを1)として数える計算方法。

●Adjusted Share(調整後のシェア):Nature Indexに登録された論文総数の年間変動を考慮したパーセンテージ変化の指標。

それでは2024年の研究ランキングを、

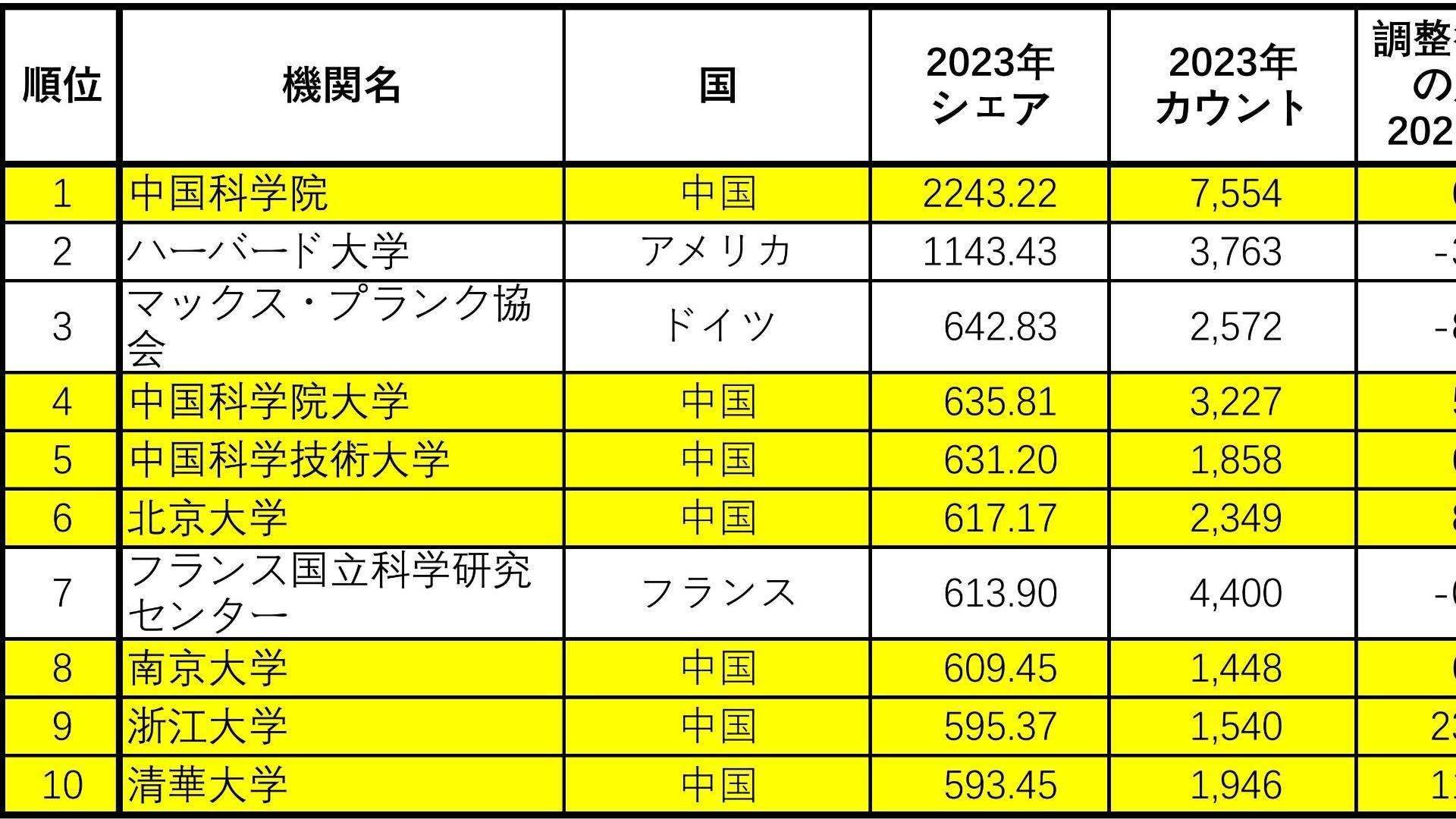

図表1 :1~10位

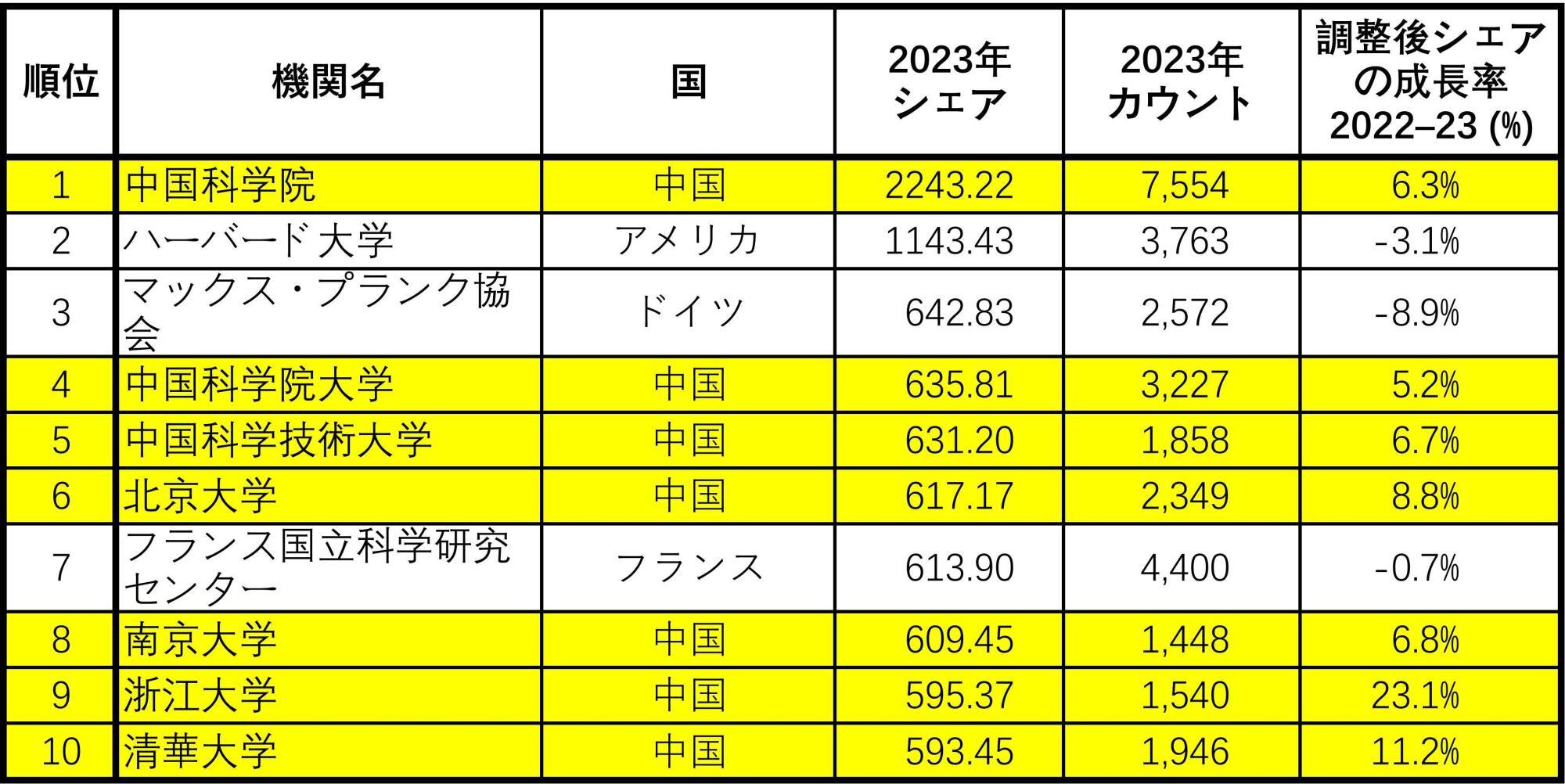

図表2 :11~20位

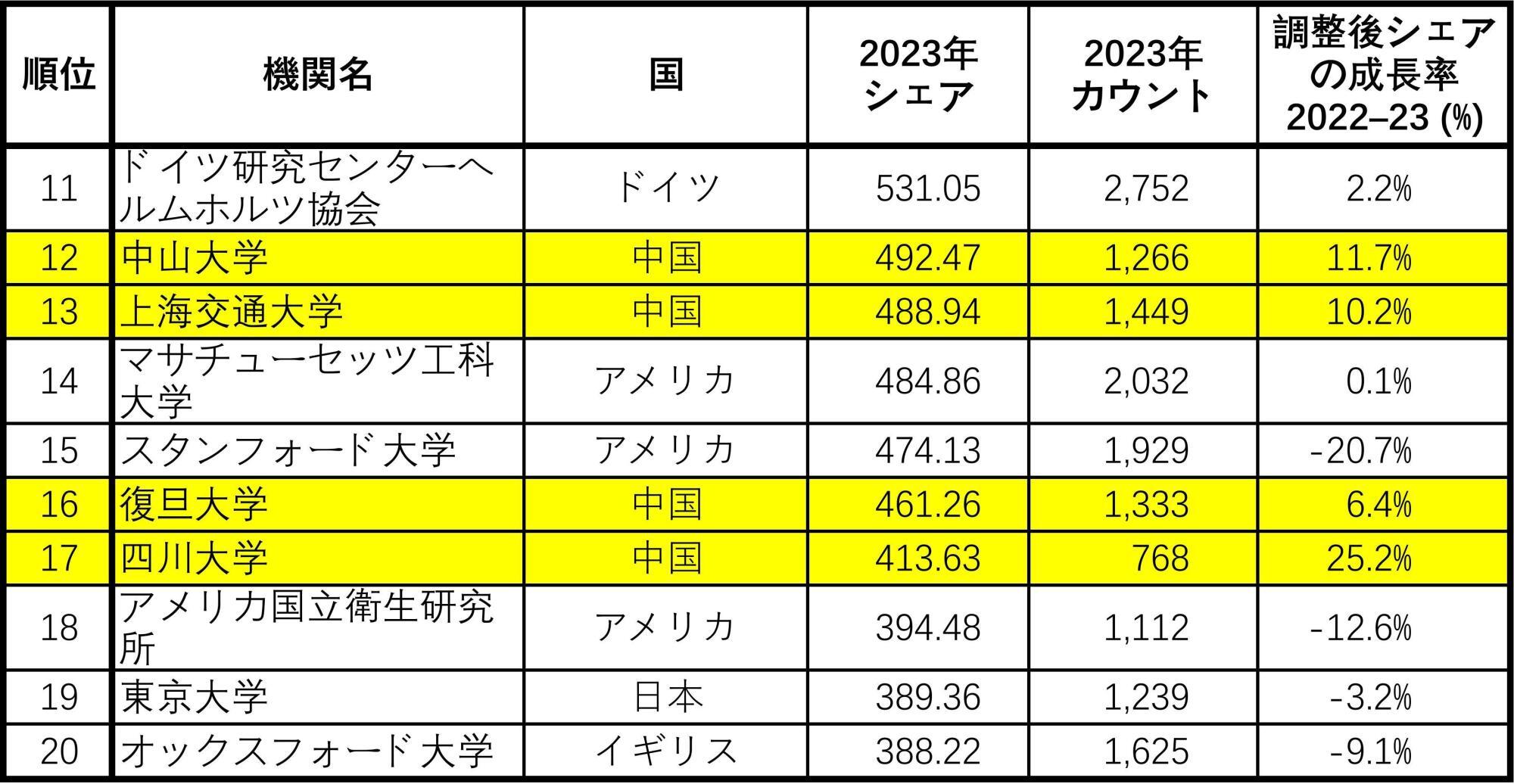

図表3 :それ以下の順位にある日本の大学を拾ったリスト

の3種類に分けて以下に示す。

今般の考察は中国を対象にしているので、中国の欄に関しては黄色のマーカーで区別した。

図表1:1~10位

図表1から明らかなように、「トップ10」のうち7つの教育研究機関が中国によって占められている。しかも中国の2022年~2023年における成長率は全てプラスであるのに対して、欧米の教育研究機関の成長率は全てマイナスであることが特徴的だ。

特に浙江大学は23.1%という群を抜いた成長ぶりを示している。

アメリカは「トップ10」の中に1大学しか存在せず、凋落ぶりが目立つ。

全世界で戦争を引き起こしているため産業が武器製造を中心とした軍事産業に傾注しているので、軍事以外の科学技術に関する研究開発が疎かになっている可能性がある。アメリカは軍事費に関しては世界で類を見ないほどの国家予算を割いており、製造業に関しては完全な空洞化が起きているので、製造業の研究開発は極端に疎かになっているだろう。そういうことも影響しているかもしれない。

事実、今年5月29日、アメリカのクインシー研究所東アジアプログラムのActing DirectorであるJake Werner氏が「最善の解決策は中国企業をアメリカに呼び込み、その知的財産を盗むことだ」と発言をしている。米中の産業技術に関する研究開発は完全に逆転しているのが現状だ。

図表2:11~20位

ここでも中国が4大学と最も多く、成長率は全てプラスである。特に17位の四川大学の成長率は25.2%と、今般の全ての調査対象の中で最高値を記録している。

しかしアメリカは中国に遅れをとっているとはいえ、14位以下に3つの教育研究機関があるので、なお健在かとも思われるが、2022年~2023年の成長率がスタンフォード大学で「-20.7%」、アメリカ国立衛生研究所で「-12.6%」となっているので、やはり衰退の方向には向かっていると言っていいだろう。

日本は19位に初めて現れているが、成長率は「-3.2%」と低い。

その日本だけを、全ての研究ランキングの中から拾い上げて一覧表にまとめたのが図表3である。

図表3:20位以下から拾い上げた日本の研究ランキング

つい最近(今年6月14日)、国際卓越大学(国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学)として選ばれた東北大学は、なんと世界ランキングで第104位。しかも前年度から5つ順位を落としており、2022年~2023年成長率は「-2.0%」である。

これが日本で最も期待されている大学の、全世界におけるランキングなのだ。この無残な実情から目を背けることはできないだろう。

なお、かつて鳴り物入りで誕生した沖縄科学技術大学院大学などは研究ランキングでは500位圏外で、世界から見ると存在していないに等しい。こんなことで日本はいいのか。

◆習近平が狙う中国のパラダイム・チェンジ

中国がなぜ近年、このような成長を遂げることができるようになったのかに関して検証を試みる。

2014年、習近平政権は新常態(ニューノーマル)という政策を打ち出した。

GDPにおいて「量より質を重んじる」という政策だ。

それまで中国は「世界の組み立て工場」国家としてGDPの急成長をもたらしてきたが、こんなことを続けていたら、中国はいつまでも発展途上国から抜け出すことはできず、「中華民族の偉大なる復興」は永遠に来ない。屈辱的な「世界の組み立て工場」国家から抜け出すには、自らの手でハイテク産業を創り出す力を持たなければならない。

こうして2015年に発表されたのがハイテク国家戦略「中国製造2025」だ。

これを実現するには研究開発に全力を注がなければならない。研究開発に全力を注いでいる間は、それだけ国家の予算を使うだけで、GDPの絶対値は高くならず、逆に低くなっていく結果を生むことさえある。それでもやがて研究開発で溜め込んだエネルギーが大きなジャンプ力となって中国の真の成長をもたらすだろう。

GDPの成長はしばらくの間は伸び悩んでいるだろうが、そこには高いポテンシャルがある。それを「質の高いGDP」と称し、「世界の工場」が生む「量だけが高いGDP」と区別して、「GDPの量から質への変換」を目指したのだ。

しばらくの間は「痛みを伴う改革」が必要とされるが、それを我慢し乗り越えてくれと人民に呼び掛けたのが「量から質への転換」で、最近になってその高いポテンシャルがハイテク産業を押し上げる結果を生み始めた。

これこそが拙著『嗤(わら)う習近平の白い牙』で書いた【第七章 習近平が狙う中国経済のパラダイム・チェンジ】である。

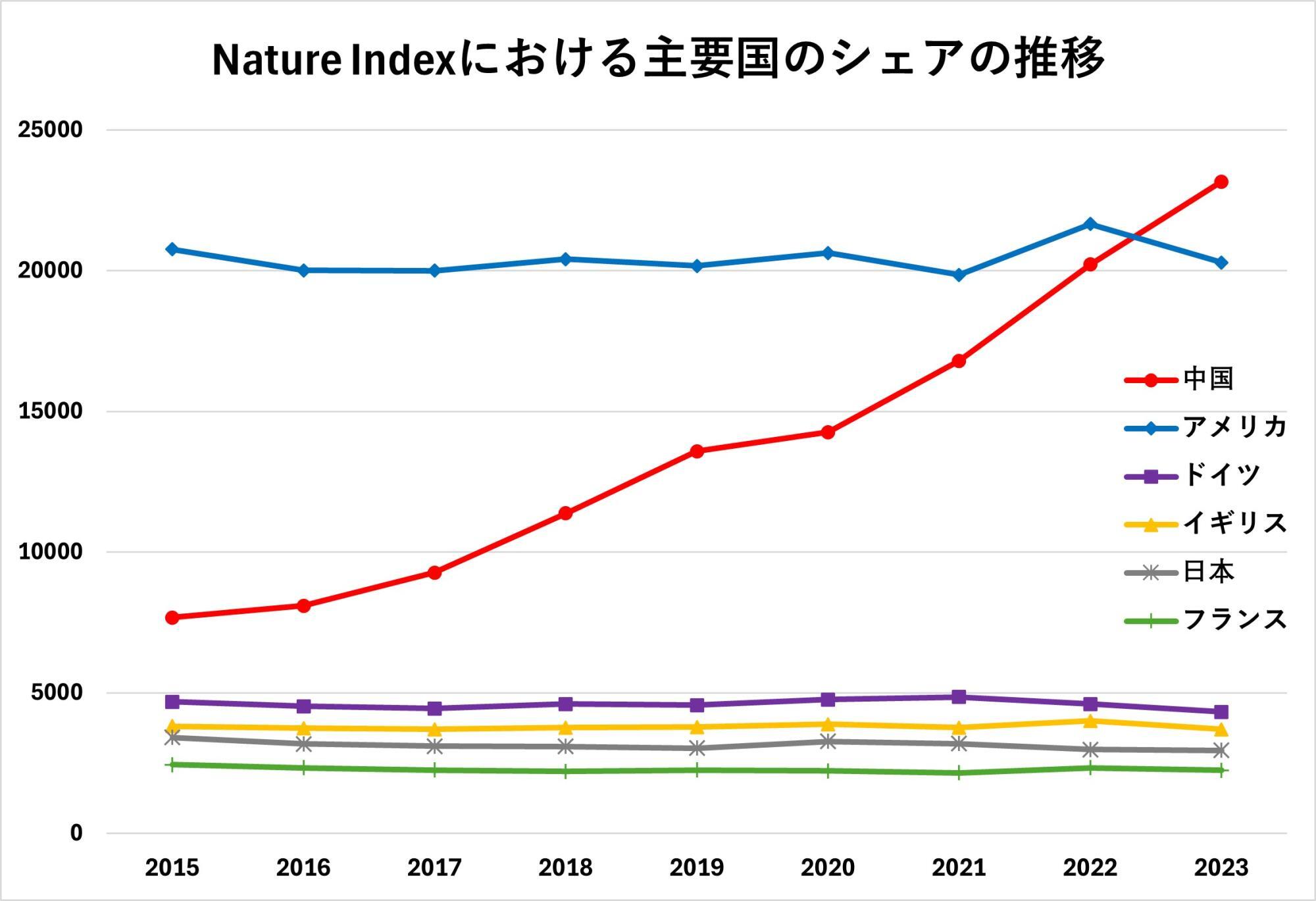

この事実を視覚的にご確認いただくために、Nature Indexにおける主要国のシェアの推移を図表4としてお示しする。但し、Nature Indexは2014年から調査を始めたので、2015年からのデータしかない。それでも変化は分かるだろう。

図表4:Nature Indexに現れている習近平が狙ったパラダイム・チェンジ

赤い線で表した中国の推移をご覧いただきたい。

2019年から2021年にかけてはコロナの影響で少し落ち込んでいるが、2022年にかけて猛烈な勢いで追い上げ、2023年には遂にアメリカを抜いた。

研究論文は何も「基礎研究」だけがテーマではなく、「応用研究」も対象の一つになり得るわけだから、中国製造業の生産に直結する論文も数多く含まれていることだろう。

日本人の中には、「なに言ってるんだ!中国は人口が多いんだから、論文数も多いだけのことではないか!」と反論したい方もおられるかもしれないが、2015年のデータは、アメリカに遥か及ばず低空を飛行している。それでいて人口は現在と大差ない。

したがってその後の成長は習近平のハイテク国家戦略によるものと見ていいだろう。

◆日本はなぜ成長しないのか?

ならば、日本はなぜ成長しないのか?

大学に長年身を置いていた者として言いたいことは山のようにあるが、一つだけ例を挙げるなら、責任の一つは文科省にある。たとえば独立行政法人改革のときに国立大学も独立法人化したが、その後は評価を受ける短期的なスパン内で科研費を勝ち取るなど大学に経費的な貢献をしなければ生き残れず、息の長い研究はできないし、教育に力を注ぐことも疎かになり、教育研究機関としての大学の価値を落としていった。

かつて世界に冠たる「日の丸半導体」を沈没させたのも旧通産省であったのと同じで、もう「みなぎる意欲」さえ、現場から奪っていったと言っても過言ではないだろう。

その点中国は、アメリカから厳しい制裁を受ければ受けるほど、独自の成長を「何が何でも遂げてやる!」という敵愾心(てきがいしん)が燃えるので、痛めつけられても成長するだろう。

図表4の赤線はもっと伸びるはずだ。

日本の若者を見ていると、この「今に見てろよ!」というガッツな根性を見いだすことは困難だ。日本の精神構造を見直したり、自分の頭でゼロから洞察したり、自ら何が何でも真実をつかんでやるという根性を持った若者は少なくなってきた。

◆中国にはノーベル平和賞受賞者がほとんどいない

そうは言っても、「中国にはノーベル賞受賞者がほとんどいないではないか」と思う人は少なくないだろう。筆者もその一人だ。

その意味ではまだ自然科学において画期的な「発明」に相当する論文はあまり多くはないかもしれないし、また論文が多くなり始めてからの年月が短すぎるからかもしれない。基礎研究においては「再現性」が確認されてからでないと認められないからだ。したがってかなり長い時間が掛かる。

また、実はノーベル賞を受賞するにはその前の段階で、「推薦する資格を持った人物」が推薦しなければならないという「表に出してはならない」制度がある。

もう遠い昔のことなので時効だろうから書いても許されるだろうと思うが、筆者はかつて「ノーベル賞受賞者を推薦する資格」をノーベル賞の委員会から与えられていた。それを遂行するためにどれだけ奔走したかしれないくらいなので、その制度を知り尽くしているつもりだ。

またノーベル平和賞の受賞者推薦に関しては、もっと大きな組織が動いている。

たとえば、NED(全米民主主義基金)などが、その一つだ。

だからノーベル平和賞受賞者の中には、受賞後、もしくは授賞式の最中にも牢獄にいることが多い。ロシアや中国はNEDが動いているという事実を知っているので(参照:6月13日のコラム<中露蜜月はなぜ堅固なのか? プーチンは習近平にスパイ極秘情報を渡していた>)、ノーベル平和賞受賞者が本国で迫害されることが多い。

研究ランキングから見える考察範囲を逸脱したかもしれない。

ただ、読者の中には「中国には科学分野でノーベル賞受賞者がほとんどいないではないか」、「だからこのような研究ランキングには意味がない」と思う方がおられるかもしれないと思うので、その舞台裏を少しだけお話しした次第である。

中国大崩壊とか中国経済はもう終わったという論説は、一時的に日本人に溜飲を下げさせてくれるかもしれないが、そうすれば日本が繁栄し成長するわけではない。むしろ、見たくない現実を無視している間に、日本はより取り残されて、日本国民を不幸にさせる。そのような未来は見たくない。そのために現実をお示しした。日本をより良くするために僅かでもお役に立てれば幸いである。