まさに悪魔の所業…天才の発想で中国地方を制圧した「毛利元就」の極悪エピソードなど紹介

毛利元就は、謀略の限りを尽くして成り上がった、戦国時代きっての切れ者です。

大軍を持たない毛利氏が中国地方で勢力を拡大できたのは、毛利元就の天才的な頭脳があってのことでした。

今回は、毛利家の存続や領地拡大の為には手段を問わない「毛利元就」について紹介します。

□乞食若様とよばれた不遇な幼少期

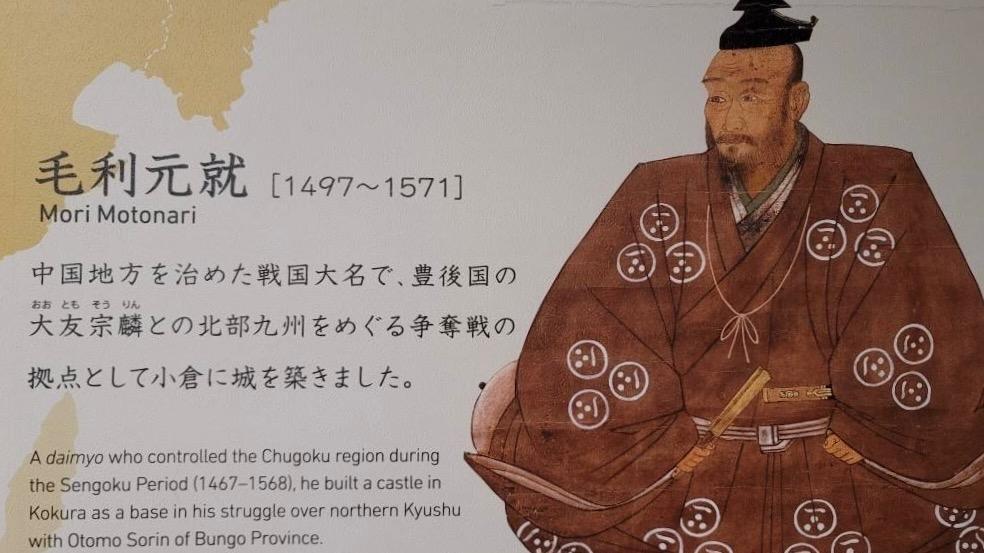

1497年、安芸国(現在の広島県)の国人領主・毛利弘元の次男として誕生したのが「毛利元就(以下、元就)」です。

国人領主とは、大名の下位互換に相当する領主のこと。兵力数も領地も大名の足元には遠く及ばず、吹けば飛ぶような存在でした。

そのうえ、元就が4歳の時に母親が死去。その後、父親は杉大方と再婚しましたが、10歳の時には過度な飲酒が原因で亡くなってしまいます。

父親の死後、元就は家臣に城を追い出され、住む場所すら失ってしまいます。

貧困生活に転落した元就は、庶民の間で「乞食若様」としてバカにされていました。

そんな彼を救ったのが、父親の再婚相手である杉大方です。前妻の息子である元就を不憫に思い、我が子のように大切に育てました。

父親の死去から10年後には、兄も飲酒が原因で亡くなります。

兄には2歳の嫡男がいましたが、幼児だったため元就が後見人として毛利家の実権を握ることになったのです。

□西国の桶狭間

元就が政治をおこなうようになった直後、毛利氏の同盟である吉川氏が襲撃されます。

敵は同じ安芸国の武田氏でした。毛利氏の弱体化を知り、まずは同盟国の吉川氏の城を攻めにきたのです。

元就は吉川氏のピンチに駆けつけますが、敵軍5000に対して味方は1000〜2000ほど。圧倒的に不利な戦力差でしたが、奇襲作戦で敵軍の主力武将を討ち取りました。

その後は武田氏の猛反撃に苦戦しますが、最前線で戦っていた総大将・武田元茂が流れ矢に当たって絶命。苦しい戦況をひっくり返した「有田中井出の戦い」は西国の桶狭間ともよばれます。

□忍者を駆使した頭脳プレー

元就の手腕で領地拡大を果たした毛利家は独立に成功し、中国地方でも名が上がる名家へと成長しました。

しかし、周辺国はいずれも強力で新人の毛利氏がまともに太刀打ちできる相手ではありません。

そこで、元就は忍者を周辺国に派遣し、情報操作を駆使してクーデーターを引き起こさせるなど、頭脳プレーで周辺国を弱体化させたのです。

こうして中国地方を制圧していった元就は、織田信長が警戒するほどの戦国武将にまで登り詰めています。

□生首に鞭

戦国時代において、討ち取った武将の生首を洗って木棚に飾る「首実検」という風習が存在したことはご存知でしょうか。

この風習には、死者を弔う意もある神聖な儀式でした。その後は生首に化粧をして名札を貼り付け、誰のものかを判別できるようにした上でコレクションするのが戦国武将のトレンドだったといいます。

冷静沈着で感情を表に出さないとまでいわれた元就ですが、彼は敵将の首を切り落としても怒りが収まらず鞭でしばき続けたというエピソードが存在するほど。そんな元就を警戒したとされる織田信長もまた、怒りが収まらない際には生首を熱湯で煮たこともあるとの説が残されています。

毛利元就や織田信長にとって首実検は死者を弔うためのものではなく、怒りを発散する場所であったのかもしれません。