西本幸雄はなぜスクイズのサインを出したのか――日本シリーズ開幕直前に名勝負を振り返る【その2】

「江夏の21球」の向こう側――日本シリーズ開幕直前に名勝負を振り返る【その1】

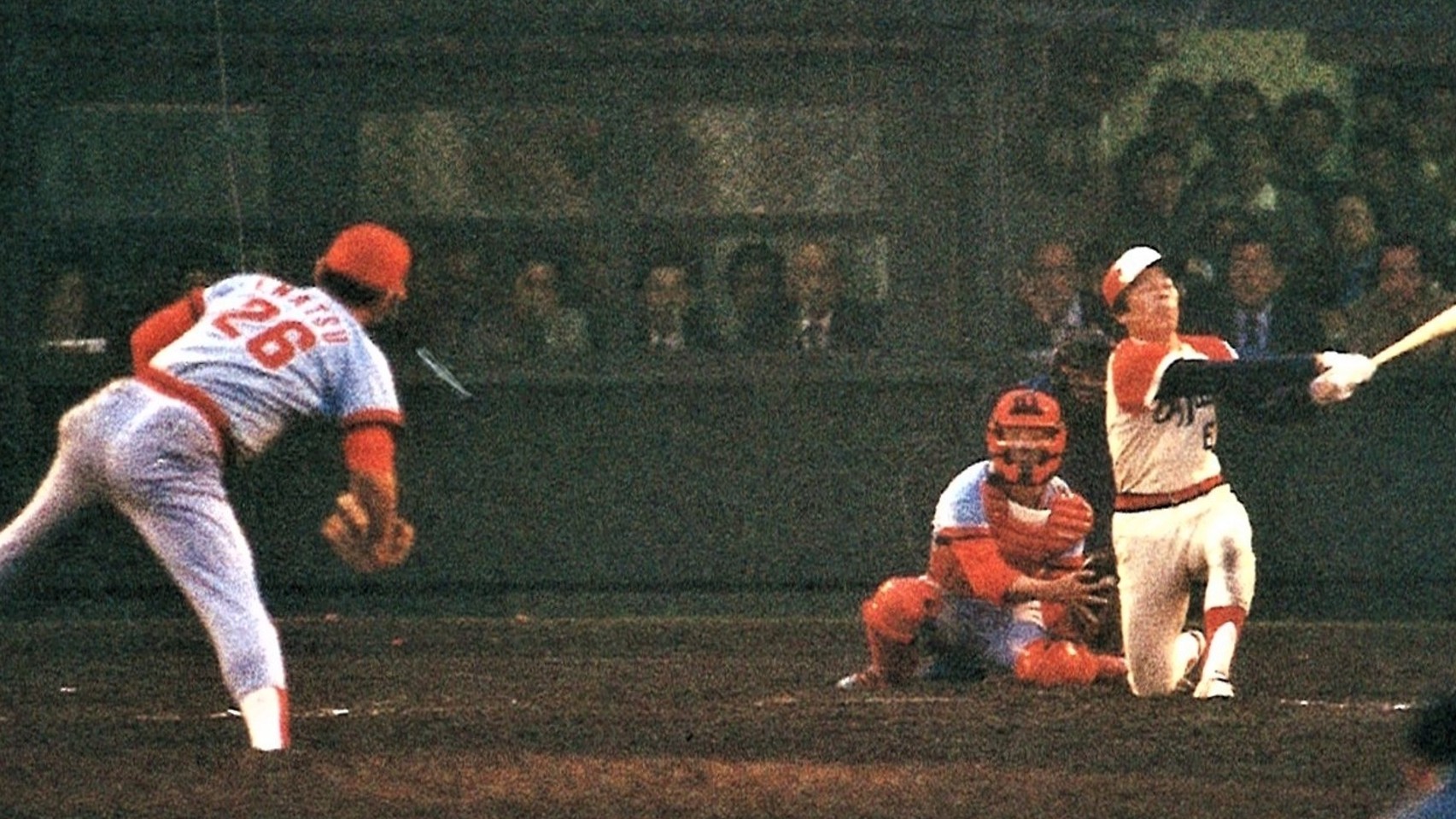

1979年11月4日、近鉄バファローズ対広島東洋カープによる日本シリーズ第7戦は、4対3と広島のリードで9回裏の近鉄の攻撃を迎える。先頭打者の羽田耕一は、広島の守護神・江夏 豊から中前安打を放ち、近鉄の西本幸雄監督は代走に藤瀬史朗を送る。2ボール1ストライクから藤瀬が二盗を試みると、広島の捕手・水沼四郎は二塁へ悪送球。藤瀬は一気に三塁まで進む。さらに、クリス・アーノルドは四球を選び、吹石徳一が代走に。無死一、三塁と攻め立て、西本は逆転勝利へのシナリオを思い描き始める。

「藤瀬が三塁へ行った時から、広島の内野陣は前進守備を敷いてきた。藤瀬を生還させたくない、つまり同点で延長を戦うつもりはないということでしょう。守る側が勝負をかけてきたのなら、こちらも同点ではなく、一気に逆転を狙えると感じた。そのためには、吹石にも走らせて二、三塁の形を作りたい。だから、吹石にも『行けると思ったら走れ』とだけ言ったはずだよ」

次打者の平野光泰は、打ち気満々で打席に入る。江夏は、初球はスクイズを警戒して高目へウェイストし、2球目は平野の闘志を利用するかのように、内角低目へ鋭く曲がり落ちるカーブを投げる。平野は思わず手を出し、ハーフスイングでストライクを取られる。だが、3球目に吹石がスタートを切ると、高目のストレートを捕球した水沼は二塁へ送球しなかった。つい数分前の、悪送球のイメージがあったのだろう。いずれにしても、西本は戦略通りに二、三塁の形を手に入れる。そして、「これで勝つだろう、もっと言えば勝ったという確信を持った」のである。

このケースの定石に従い、広島は平野を歩かせて3つの塁を埋める。無死満塁。ここで西本は、リリーフエース・山口哲治の代打として準備させていた佐々木恭介と一番打者の石渡 茂を呼び寄せ、2つの指示を与える。

「ひとつは、3つのストライクを積極的に狙え。もうひとつは、引っ張りにかからず、センターへ打ち返せ。満塁というケースも、特に講じる策はない。また、私の経験で言えば、こういう緊迫した場面というのは、フェア・グラウンドに打球が飛べば1点という結果が多い。守備側にも相当のプレッシャーがあるからね。もう、佐々木と石渡の気持ちにかけたよ」

佐々木は故障を抱え、この日本シリーズは控えにまわっていたが、西本の起用に応えようと必死の形相で江夏に挑む。実際、カウント1ボール1ストライクからのフォークボールを振り抜くと、打球は高いバウンドで三塁手・三村敏之の頭上を越えた。一瞬サヨナラかと思われたが、僅かにファウル。一塁側スタンドからは大きなため息が漏れる。そして、ファウル、ボールのあとの6球目、平野が手を出したのと同じ軌道を描くカーブで空振り三振に倒れる。これで一死満塁。

「佐々木が倒れても、勝てるという確信は変わらなかったね。石渡のバッティングに期待をかけた。それなら、なぜ2球目にスクイズのサインを出したかっていう話になるよな。石渡は江夏の投げた初球、真ん中のカーブをしゃがむように見送った。その姿が、私には打ちにいって選んだようには見えなかったんだ。打席で気圧されていては、江夏ほどの投手は打てない。その瞬間だな……ストライクが来たら策がない、ならば振らないでボールを当てにいったほうがいい、つまりスクイズだと考えたのは」

こうして西本は、この攻撃で最初、そして結果的には最後となるサインを送る。この時、一気に逆転できるという確信は、1点しか取れなくても仕方ない、延長も覚悟しようという気持ちに変わる。

「それとね、万が一、石渡がスクイズを失敗したら、自分はまた“腹切り”やなと思ったよ」

西本は、ある場面を思い出していた。それは時を遡ること19年、1960年のシーズンだ。40歳にして大毎(現・千葉ロッテ)の監督に抜擢された西本は、ミサイル打線の異名をとった攻撃力を前面に出し、見事にパ・リーグの覇権を握った。そうして臨んだ日本シリーズでは、“魔術師”三原 脩が率いる大洋(現・横浜DeNA)と対戦。下馬評では大毎が有利と言われたものの、すべて1点差で4連敗してしまう。これに腹を立てた永田雅一オーナーと対立し、西本はこの年限りで監督の座から退くことになる。

「あの4連敗の中でも、特に問題にされたのが第2戦だった。第1戦を0対1で落とし、この試合も7回を終わって2対3。でも、8回表に一死満塁のチャンスを作った。そこで私は、五番の谷本 稔にスクイズを命じたんだけど、これが捕手の前に転がって併殺になってしまった。結局、このまま連敗。永田さんは『あんな消極的な戦法では、ミサイル打線の本領が発揮できない』と言ってきた。だから、『このチームの戦力は、私が一番よく知っています』と反論したんだ。いくら前日まで調子がよくても、バッティングは水ものでしょう。実際、シーズンの終盤から打線の調子は下り坂だったから、どうしても1点がほしい場面でスクイズを仕掛けた。結果的には成功しなかったけど、自分のとった戦術に誤りはないと思っていたからね。このあと、永田さんに『バカヤロウ』と言われてクビ。もう、監督なんて二度とやるものかと思ったよ(笑)。それが、何の因果か阪急、近鉄と監督をやることになって、また同じような場面に出くわした。強烈な因縁を感じてしまったよね。もちろん、石渡に出したサインも、最良の戦術だという自負があったからだけど」

しかし、歴史は繰り返すのだ。

(写真=K.D. Archive)