ブルースの名門アリゲイター・レコーズ総帥ブルース・イグラウアに訊く50年の軌跡【第1回】

ブルース・ミュージックの名門レーベル“アリゲイター・レコーズ”が2021年、創立50周年を迎えた。

1971年、ブルース・イグラウアがシカゴで設立した“アリゲイター”は、数々のブルース・アーティストの作品を発表、世界有数のブルース系レーベルに成長してきた。ハウンド・ドッグ・テイラー、アルバート・コリンズ、ジョニー・ウィンター、ココ・テイラー、フェントン・ロビンソン、エルヴィン・ビショップ、ルーサー・アリスン、ロイ・ブキャナン、クラレンス“ゲイトマウス”ブラウン、シェメキア・コープランドなどが“アリゲイター”のワニ印の付いた作品をリリース。半世紀にわたってブルースの振興を図ってきた功績を讃えて、シカゴ市は6月18日を“アリゲイター・レコーズ・デイ”と認定している。

ここ日本でも“アリゲイター”レーベルの50周年を記念して、イグラウア氏へのインタビューが実現した。その波乱に満ちた軌跡と個性豊かなアーティスト達との交流、21世紀におけるブルース界の展望までを語ったロング・インタビューを、全3回の記事でお届けしよう。

第1回はレーベルの原点、そしてハウンド・ドッグ・テイラー、ココ・テイラーとの交流についてイグラウア氏が語る。

<“アリゲイター・レコーズ”は世界にブルースを伝道する宣教師>

●“アリゲイター・レコーズ”50周年、おめでとうございます。

有り難う。50年なんて信じられないね。この会社を昨日始めた気がするよ。私は“デルマーク・レコーズ”で働いていて、ボスのボブ・ケスターにハウンド・ドッグ・テイラーのレコードを出すように提案した。ボブが首を縦に振らなかったんで、私が自分で出すことにしたんだ。それが“アリゲイター・レコーズ”だった。いろんな思い出があるけど、どれも鮮明で、昔のことのようには思えない。数多くのアーティスト達と素晴らしいキャリアを築くことが出来たし、とても幸運だったと思う。ただ、過去を振り返ることはあまりないんだ。それよりも未来のことを考えることが多い。“アリゲイター”は50周年を迎えるけど、私はもう100周年のことを考えている。それまでCEOを続けるつもりだよ(笑)!

●“アリゲイター・レコーズ”はブルースが決して順風満帆でなかった1970年代から現代まで、常にブルースの炎を燃やし続けてきたレーベルでした。

これだけは言っておきたいけど、もし私がいなくても、ブルースは死ぬことがなかったよ。ブルースはとてつもなく強力なエモーションに満ち溢れて、音楽好きな人の心に融け込んでいくんだ。“アリゲイター”がやったことは、アーティスト達とリスナー達に橋を架けることだ。アーティストのライヴを見られるようにして、アルバムを聴いてもらう。ある意味、教会の宣教師みたいな仕事かもね。世界の人々にブルースを布教するのが、私たちの活動なんだ。

●あなたの名前のIglauerは日本ではイグロアと表記されることが多いですが、本当の発音はどのようなものですか?

最初のIにアクセントを置くイグラウアだよ。チェコ共和国の都市イフラヴァJihlavaのドイツ語読みがIglauで、“イグラウの人”がIglauerなんだ。ただ、私の家系はドイツとオランダ出身で、チェコ出身の人はいないと思う。19世紀半ばにアメリカに移住してきたんだよ。たまたま偶然だけど、私の妻もチェコ系なんだ。でもチェコ語は話せないみたいだね。フランス語は話せるけど...そんなわけで、ヨーロッパのルーツはほとんど残っていないんだ。自分は100%アメリカンだと考えている。

●あなたと“アリゲイター”の軌跡を辿った本『Bitten By The Blues: The Alligator Story』を読みました。まるでブルース版『ソロモン王の洞窟』のような冒険物語ですね。

ハハハ、楽しんでもらえて嬉しいよ。この本は私とパトリック・A・ロバーツとの共著なんだ。1960年代のフォーク・ムーヴメントからブルースに魅せられて、シカゴのレコード店“ジャズ・レコード・マート”でいろんなファンやミュージシャンと出会って、ジューク・ジョイントを訪れて...確かにブルースの探求の旅は“冒険”だった。でも『Bitten By The Blues』は私の物語ではなく、私の視点から見たブルースの歴史とブルース・ミュージシャンの物語なんだ。アルバート・コリンズやココ・テイラーは個性豊かな人間だったし、彼らの人生は戦いの連続だった。彼らの音楽と人生について記したかったんだ。

●1991年の20周年記念ライヴを収めた映画『Pride And Joy: The Story Of Alligator Records』をブルーレイで見直しました。もう30年前だというのに驚きます。

うん、まだ私に髪の毛があった頃の映画だ(笑)。ココやロニー・ブルックス、ケイティ・ウェブスター...みんな優れたミュージシャンというだけでなく、私と一緒に“アリゲイター”を創り上げた友人だった。彼らが皆いなくなってしまって寂しいよ。ココは私を家族の1人として受け入れてくれたし、ケイティ・ウェブスターの娘さんとつい最近話したばかりだ。声や話し方が母親とあまりにそっくりで、ケイティと話しているのと錯覚してしまうほどだったよ。彼女は弁護士なんだ。私の知る限り、ステージで歌ったりはしていない筈だけど、素晴らしい声をしているね。

<ハウンド・ドッグ・テイラーは激しい演奏でみんなを踊らせた>

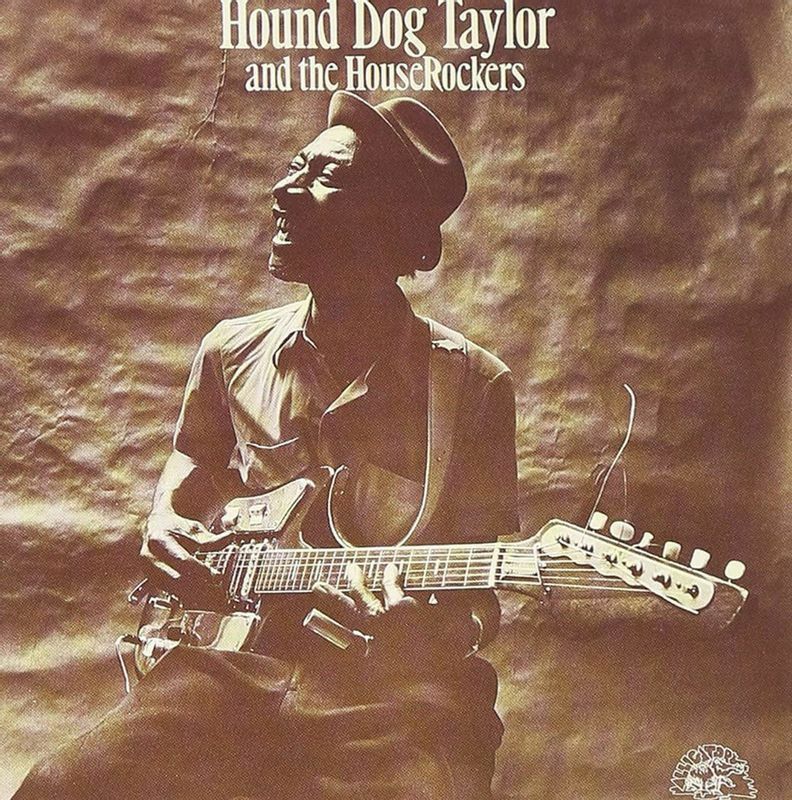

●“アリゲイター・レコーズ”第1弾となったハウンド・ドッグ・テイラーの『ハウンド・ドッグ・テイラー・アンド・ザ・ハウスロッカーズ』(1971)について教えて下さい。

ハウンド・ドッグがシカゴの酒場“フロレンセズ・ラウンジ”でライヴ演奏していたサウンドを、そのままレコードに刻もうとしたんだ。現場の空気を再現するために「好きなだけデカい音で、気分良くプレイしてくれ」と言った。「レコーディングしていることは気にしなくて良い」と話したのを覚えているよ。ウェズリー・レイスが私と共同プロデュースしたんだ。ウェズリーはバンドが演奏するのを、観客の視点から見ていた。私はエンジニアと一緒にブースにいたんだ。

●レコーディングについて、どんなことを覚えていますか?

ハウンド・ドッグはアルバムを作るにあたって、“本物”のバンドにはベーシストが必要だと主張してきたんだ。それまでベーシストと一緒に演奏したことがなかったのにね。それでリハーサルにセッション・ベーシストを呼んできたけど、しっくり来なかった。結局ハウンド・ドッグとブリュワー・フィリップスがギター、テッド・ハーヴェイがドラムスという、ライヴと同じトリオ編成でレコーディングしたんだ。ハウンド・ドッグほど音楽をプレイするのを楽しんでいた人間は見たことがないよ。とにかく音楽が好きでたまらなかったんだ。彼はいつも微笑みを浮かべていたし、彼の演奏を聴く人々を微笑ませていた。リル・エド&ザ・ブルース・インペリアルズも同じアティテュードを持っているけど、ハウンド・ドッグはスペシャルだったよ。

●あなたとハウンド・ドッグの交流は約5年と、決して長くはありませんでしたが、2人の関係はどのようなものでしたか?

ハウンド・ドッグと知り合ったのが1970年の初めで、『ハウンド・ドッグ・テイラー・アンド・ザ・ハウスロッカーズ』は1971年8月に発売となった。彼は1975年の終わり(12月17日)に亡くなったから、一緒に仕事をしたのは4年程度だったんだ。でも彼との関わりは濃密なものだった。彼はいつも笑顔を浮かべていたし、自分の外見が少しばかり変だと気づいていた。彼は“ハウンド・ドッグ”と呼ばれていたけど、確かにルックスがちょっと犬に似ていたんだ。でも実際はそれが理由ではなく、いつも女の子を追いかけているからそう呼ばれるようになったんだけどね。いつもハッピーでフレンドリーな人間だったよ。冗談が好きで、大勢の人といるのが好きだった。ただ同時に、彼は深刻なアルコール依存症でもあったんだ。

●それはハウンド・ドッグの音楽と人格にどのような影響を及ぼしましたか?

アルコール依存症の人間は、機嫌が変わりやすいものだ。それで彼はブリュワー・フィリップスを銃で撃つという事件を起こした。元々はジョークだったんだ。バンドがツアーしているとき、しばしば「お前の嫁さんとヤッたよ」などと冗談を交わしていた。男同士のジョークというか、毎度のことで、ほとんど儀式と化していたんだ。「お前の嫁さんは、お前がヘタクソだと言っていた」とかね。ツアー中だったら構わなかったけど、問題だったのは、ブリュワーがそれをハウンド・ドッグのアパートで言ったことだった。ハウンド・ドッグの嫁さんの耳に入る可能性があるところでね。それは嫁さんに対する侮辱だった。それともうひとつ、当時私たちは知らなかったけど、ハウンド・ドッグは既に肺癌に罹っていたんだ。だから精神的に不安定だったのだと思う。ブリュワーはバンドのギタリストで、彼の親友でもあったから、私にとってもショックだった。1975年の5月、あるいは6月のことだったと記憶している。現場にはサン・シールズもいたんだ。私は最初の妻との新婚旅行でミシシッピにいた。週20時間ぐらい働いているアルバイトから電話が来て、すぐシカゴに戻ることになった。ある意味、ハウンド・ドッグからの結婚プレゼントだったんだよ(苦笑)。

●ハウンド・ドッグの演奏はとてもアグレッシヴでしたが、人としても攻撃性があったのでしょうか?

いや、彼はハッピーな人だったよ。彼の演奏が激しかったのは、観客をダンスさせるためだった。アップテンポの曲でみんなを踊らせるんだ。彼のレコードを聴くと、どの曲も徐々にテンポが速くなっていくのが判る。リズムが“走った”のは、お客さんが熱気を帯びてワイルドになっていくのを前提としていたんだ。

●ハウンド・ドッグが日本の音楽ファンに親しみを持たれる理由のひとつとして、日本製のカワイSD-4WとS-180を弾いていたことがありますが、どのようにして入手したのですか?

私がハウンド・ドッグと出会ったとき、彼は既にカワイのギターを弾いていた。当時、日本製のギターは安かったんだ。ハウンド・ドッグは金持ちではなかった。彼はサウス・サイドでで毎週末15ドルのギャラで演奏していたんだ。50ドルじゃないよ、バンド全員で15ドルだ。さらに平日のギャラは10ドルだった。サウス・サイドで最もギャラの安いバンドだったんだ。私は彼のアパートに招かれたけど、ゲットーのはずれにある小さい部屋で、とても貧しかった。だから彼は安物の日本製ギターしか買えなかったんだ。ブリュワー・フィリップスは1950年代から同じフェンダー・テレキャスターを弾いていた。当時テレキャスターはフェンダーでも一番安いモデルだったんだ。

●ハウンド・ドッグが生前弾いていたギターはどうなったのですか?

ハウンド・ドッグはアメリカで“キングストン”ブランドで売られていたカワイのギターを2本持っていた。彼が亡くなったとき、遺族がその2本を私に譲ってくれたんだ。1本はザ・ブラック・キーズのダン・アウアーバックにプレゼントした。彼は錆びた配線を繋ぎ合わせたりして、最新アルバム『デルタ・クリーム』(2021)で弾いているよ。『ハウンド・ドッグ・テイラー・アンド・ザ・ハウスロッカーズ』で弾いたギターは私の家の居間に飾ってある。すごく弦高が高いんだ。彼は指が長くて、力が強かった。

●彼の左手の指が6本あったことは、ギターを弾くのにどんな影響がありましたか?

彼の6本目の指は機能していなかった。爪や関節はあったけど神経が通っていなくて、通常の小指の半分ぐらいの長さだったんだ。だから演奏するにあたってさほど影響はなかったと思う。それに対して、彼の5本目の指は長くて強かった。薬指に近い外見だったんだ。その指に彼はスライド・バーを付けて弾いていた。彼が使っていたスライド・バーは、キッチンの椅子のスチール製の脚をノコギリで切ったものだった。当時の楽器店ではスライド・バーなんて売っていないし、自作するしかなかったんだよ。

<ココ・テイラーに、観客は瞬時に恋に落ちた>

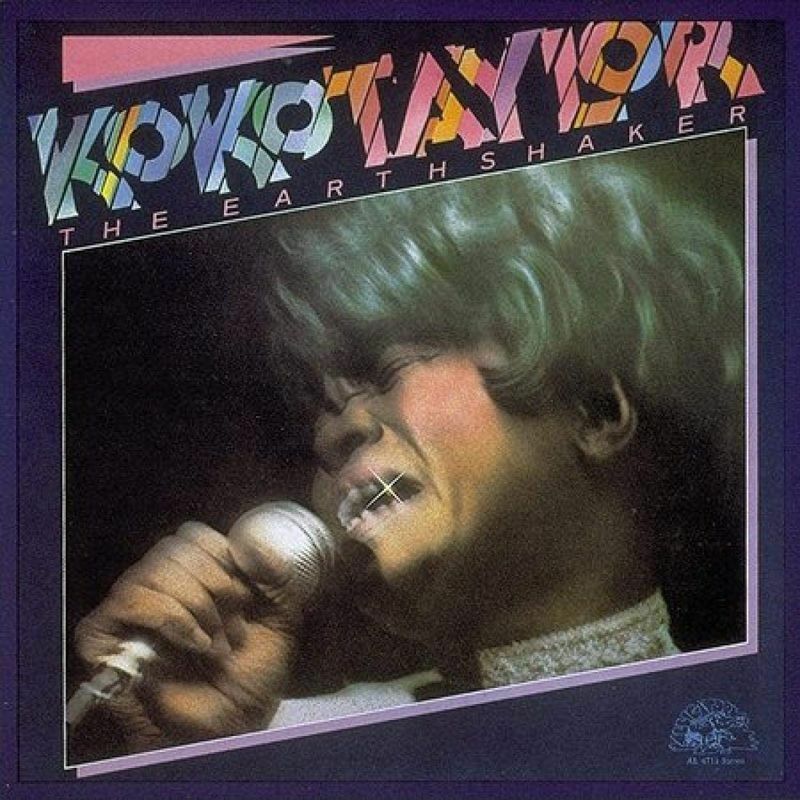

●ココ・テイラーとはどのように知り合ったのですか?

1972年の後半か、1973年の初めだった。その頃にはシカゴの白人が住んでいるノース・サイドにもブルース・クラブが幾つか出来ていたんだ。“ワイズ・フールズ・パブ”という酒場だった。ココは黒人リスナー向けのラジオ局で、“チェス/チェッカー・レコーズ”から発表した「ワン・ダン・ドゥードル」(1966)をヒットさせていた。でも私がシンシナティで少年時代を過ごしていた頃、黒人向けのラジオ局が存在することすら知らなかった。それだけ白人社会とは隔たりのある文化で、まったく接点がないまま育ったんだ。ココは1966年、アメリカをツアーして回ったけど、初めて会ったとき、家政婦をして生計を立てていた。

●ココはマイティ・ジョー・ヤングに紹介してもらったそうですが、どのような経緯だったのですか?

うん、ジョーは素晴らしいミュージシャンであるのと同時に頼りになる、100%約束を守る人物で大好きだったよ。ココはジョーのステージに上がって、2、3曲を歌ったんだ。その後に紹介してもらった。ステージ上で放つ圧倒的なヴォーカルの存在感に対して、穏やかなしゃべり方で礼儀正しかったのを覚えている。「私のレコードを作ってくれませんか」と丁寧に訊いてきたよ。その時点で“アリゲイター”はハウンド・ドッグとビッグ・ウォルターのレコードを出していたけど、どちらも楽器を手にしたミュージシャンのアルバムだった。それで3,4回、彼女にノーと言ったんだ。今から思えばゾッとするよね。

●よそのレーベルにかっ攫われることがなくて、本当に良かったですね。

埒が明かないと思ったのか、ココは鉾先を変えて「ライヴのブッキングをして欲しい」と言ってきた。当時、私は自社レーベルのアーティストのライヴをブッキングしていたんだ。「バンドと機材を載せる車が必要だ」と言ったら、彼女はバンをローンで買って、バンドを揃えてきた。ココの行動力に敬意を抱いたよ。 私にお膳立てするよう頼んでくるのではなく、自分で出来ることは準備したんだ。それに感銘を受けて、数回のショーをブッキングした。当時、白人の聴衆が“発見”したブルースにおいて重要だったのはギターだったから、ココの音楽が白人オーディエンスに気に入られるか、若干心配だったんだ。でも観客は瞬時に彼女に恋に落ちた。それで彼女のアルバムも出すことにしたんだ。それが『アイ・ガット・ホワット・イット・テイクス』(1975)だった。

●『アイ・ガット・ホワット・イット・テイクス』はどんなアルバムでしたか?

ココは多彩なシンガーだった。パワー一辺倒ではなかったんだ。「ザッツ・ホワイ・アイム・クライング」という曲が収録されているけど、とても効果的だし、それまで彼女がレコードでやったことのなかった表現だった。それから約30年、彼女のアルバムを出してきて、必ず静かな曲を収録するようにしてきたんだ。彼女がただシャウトするだけのシンガーじゃないってことを証明したかった。このアルバムではマイティ・ジョー・ヤングも多大な協力をしている。共同プロデューサーとして、ギタリストとしても曲のグルーヴを担っていったんだ。もう1人のギタリストはサミー・ローホーンだった。彼はジュニア・ウェルズやマディ・ウォーターズとも共演したことがあったんだ。ジョーにこう頼んだよ。「ココの歌と同じぐらいのプレイを出来るミュージシャンが欲しい」ってね。ライヴに近い環境でレコーディングしたんだ。彼女を世界的なスターにしたのは次のアルバム『ジ・アースシェイカー』(1978)だった。このアルバムでギターを弾いていたのはサミーとジョニー・B・ムーアで、ハーモニカ奏者の“ハーモニカ”ハインズとサックス奏者のアブ・ロックも参加した。キーボード奏者のパイントップ・パーキンスはマディのバックでやっていて、ビッグ・ネームではなかったけど実力のあるプレイヤーだった。アルバムを聴いてすごく興奮したのが、昨日のようだよ。

●ココはどんな人物でしたか?

ココは私が会った中で、最も正直な人間だった。彼女は地方から1951年に都会に来たんだ。もう20年ぐらいシカゴに住んでいるのに、いつだって「私はカントリー・ガールよ」と語っていた。どこまでもシンプルで誠実な人柄だったよ。彼女に気に入られたら、彼女の家に1ヶ月間滞在しても大丈夫だった。でも彼女に嫌われたら、それは相当ヤバイということだよ。一度クラブでのライヴの後、バンドのメンバーが彼女を怒らせたことがあった。彼女は私に、楽屋から出ていけと言ってきた。扉を閉じると、ココの怒鳴り声と、彼女が普段の日常会話では使わない言葉が聞こえてきたよ。「マザーファッカー!」とかね。きちんと仕事さえやっていれば、彼女はハッピーなんだ。メンバーが奥さんとケンカして、家を追い出されたりしたら、ココの家に泊めもらうことだって出来た。でもライヴでトチったりしたら、彼女は容赦がなかった。当時、ブルースは男の世界だった。ココはそんな中で、自分がボスであることを徹底してきたんだ。彼女はバンドの母親であり、厳格な父親でもあった。でもバンド全員を愛していたんだ。ココは私のことを気に入ってくれた。私とのコンビのことを“レッド・ビーンズとライス”と呼んでいたよ(笑)。それだけ相性が良かったんだ。

●『ジ・アースシェイカー』にはココの看板曲のひとつ「アイム・ア・ウーマン」が収録されていますが、どんな思い出がありますか?

ある日、ココの家に来るように言われたんだ。サウス・サイドの小さな家だったけど、夫婦で働いて手に入れた家で、 私にとっても嬉しかった。そして彼女は居間で「アイム・ア・ウーマン」を歌ってくれたんだ。伴奏はなかったけど、聴いた瞬間、ココのキャリアを決定すると確信した。「ワン・ダン・ドゥードル」と並ぶ代表曲となって、彼女は毎晩この曲を歌っていたよ。

●私(山﨑)が唯一ココのステージを見ることが出来たのは2007年7月、“ジャパン・ブルース・カーニバル”で、彼女は寄りかかることの出来る補助台を用意しながらも、ド迫力の歌声を聴かせてくれました。

ココと一緒に日本に行ったことがあるんだ。その時だったか、その前(1991年5月の“ジャパン・ブルース・カーニバル”)かは覚えていないけどね。彼女と一緒に世界を回って、アメリカ各地、ヨーロッパ、そして日本で愛されているのを見るのは、いつだって心を揺さぶられる経験だった。

●ココは2009年6月3日に亡くなりましたが、晩年の彼女について教えて下さい。

2007年、ココは健康の問題を抱えていた。一時は意識がなくなって、人工呼吸器に繋がれていたんだ。医者ももう長くはないと考えていた。でも彼女は「まだ終わっていない。やることがある」と諦めなかったんだ。そして彼女は退院して、アルバム『オールド・スクール』(2007)を作った。退院後の彼女が最初にやったショーは、チャリティ向けのライヴだった。ギャラよりも、恵まれない人々のために歌うのがココだったんだ。良い意味で、ココは決して複雑な人間ではなかった。彼女は家族を愛し、友人を愛した。嘘偽りがなかったんだ。ショービズのココとプライベートのココを分けたりしなかった。リアル・ココがいるだけだったんだ。彼女が亡くなったとき、お嬢さんや家族と一緒に、私も病室にいた。素晴らしいシンガーであり、素晴らしい人間だった彼女と出会うことが出来たことを、光栄に思っているよ。

記事の第2回では伝説的ブルース・ギタリストであるアルバート・コリンズとジョニー・ウィンターについて、イグラウア氏に訊いてみよう。

【“アリゲイター・レコーズ”公式サイト】

【50周年記念アルバム】

『Alligator Records — 50 Years of Genuine Houserockin’ Music』

3CD / Alligator Records(海外盤)

現在発売中