映画『バービー』を経営学的にみる

※注意 以下では映画『バービー』に関するいわゆるネタばれ的な情報が含まれる。既に公開日からかなりたっており、個人的にはネタばれを問題視すること自体どうかと思っているが、念のため。

この夏、北米はじめ世界各国で大ヒットを飛ばしている映画『バービー』、日本でも都市部では好調のようだが、全国的にみれば、世界での状況と比べいまひとつという感があるようだ。

『バービー』の興行収入、女性監督作品の史上最高額を更新(2023/8/4)

映画『バービー』全世界興行収入1700億円を最速突破、日本でも週末公開作品で1位の好スタート(2023/8/14)

世界的大ヒットの映画『バービー』、日本では滑り出し低調 それでも見ておくべき2つの理由(2023/8/19)

日本での状況に関しては、日本公開直前に批判を浴びたいわゆる「バーベンハイマー」事件(『バービー』と、同日公開でこれも北米で大ヒットとなっている『オッペンハイマー』とを組み合わせたファンアートの中に原爆を軽く扱ったものがあり、これをソーシャルメディア上で『バービー』公式アカウントが好意的にシェアしたことに対して日本国内で反発が広がりワーナー日本法人が謝罪に追い込まれた)の影響もいわれているが、そもそも下記リンク先にもあるように、バービー人形自体が日本では(株)タカラトミーのリカちゃん人形と比べ必ずしもポピュラーではない(そもそもバービー人形は一般的な日本の家には大きすぎるうえ、リカちゃん人形と大きさがちがいすぎるので、バービー人形を持っていてもリカちゃん人形を持っている子といっしょに遊べないというネットワーク外部性が働く)ことが影響しているように思われる。

「バーベンハイマー」のミーム、日本で物議 配給会社が謝罪(2023/8/1)

北米で記録的大ヒットも日本では不振の『バービー』 理由はバーベンハイマーではない(2023/8/17)

ともあれ世界的にみれば、この大ヒットは作品自体の面白さもさることながら、作品全体を貫くフェミニズムが評価され、また同時に一部の批判を呼んでもいることによるといえるだろう(批判もまた映画を見る理由にはなる)。このあたりについては語りたいこともあるが、多くの人が言及しているし、そもそも専門外なのでここでは触れない。

『バービー』の上映禁止、ネットミーム炎上、バービー人形燃やし騒動…世界中でアンチ旋風が吹き荒れたのに全世界興行収入約12億ドル達成ヒットのナゼ(2023/8/20)

フェミニズム映画『バービー』が政治的配慮の末に犯したミス(2023/8/16)

映画『バービー』に戸惑う日本人…「フェミニズム臭」消した宣伝で困惑の声も(2023/8/18)

ここでは、映画『バービー』を、バービー人形のメーカーであるマテル(Mattel Inc.)の経営という観点からみてみる。

本作は、人形であるバービーたちが暮らす「バービーランド」にいたバービー(とボーイフレンドのケン)が現実世界に来てしまったことから起きるドタバタをコメディタッチで描いているわけだが、現実世界パートではバービー人形のメーカーであるマテル社も登場する。当然、この作品はマテルが製作に関与している(本作公開と合わせた商品展開も行っている)わけで、本作の内容はすべてマテルが承認しているはずだが、本作におけるマテル社は、役員が全員男性で、本作の重要なテーマとなっているフェミニズムに対してはうわべだけ理解しているように見せながら本音はまったく考慮していないという男性優位社会そのもののような組織として描かれている点に注目したい。実際のマテルでもCEOは男性だが、エグゼクティブ計11名のうち4名が女性であり、映画で描かれたように男性のみで構成されているわけではないし、女性登用は会社全体のレベルでもかなり進んでいる方だろう。つまり本作におけるマテル社は実際のマテル以上に悪く描かれているわけだ。

Executive Leadership (Mattel)

Diversity, Equity & Inclusion Goals (Mattel)

こうしたいわば自虐的な部分はバービー人形自体に対しても向けられている。現実世界にやってきたバービーは、女の子たちは皆自分のことが大好きだと信じて話しかけるが、バービーは女の子たちに悪い自己イメージを与えるだのフェミニズムを後退させただの、しまいにはファシストだとまで言われて泣き出してしまったりする。

こうした自社や自社商品に対する自虐ネタを出しているのは、そうすることで外部からの批判を先んじて封じるねらいがあるのだろう。「私たちはわかっていますよ」というアピールだ。実際、バービー人形に対してはかねて強い批判が寄せられていた。典型的な批判の対象は、非現実的な細身の体と、ステレオタイプ的な女性像だ。若年層女性がバービー人形のような細身の体を手に入れるために過剰なダイエットに走り健康を害してしまうという問題はさまざまに指摘されてきた。バービー人形が(少なくとも当初)白人を模したものであって他の人種がなかったことも、ステレオタイプ的な女性像を提示していて多様性を欠いていたことも、批判の対象だった。

We're Not Barbie Girls: Tweens Transform a Feminine Icon(2012)

マテルはこの問題に対し、かなり早い時期から取り組んできた。宇宙飛行士、パイロット、消防士、ジャーナリスト、起業家、大統領などを含む250以上の職業のバービー人形があるという。人種的にも1980年にはアフリカ系、ラテン系のバービー人形を発売、2016年には「ふくよか」「小柄」「長身」といった体型や、肌の色の多様性も取り入れた。がん闘病中の人をイメージした頭髪のない人形(バービーの友人)、補聴器や義肢を付けた人形、車いすに乗っている人形、2023年にはダウン症のバービー人形を発表している。

Barbie You Can Be Anything(2017/1/16)

2000 Barbie For President Doll by Barbie

ダウン症のバービー人形が登場 多様性足りないとの批判受け(2023/4/27)

Barbie toymaker Mattel creates gender-neutral dolls(2019/9/26)

こうした長年にわたる努力にもかかわらず、マテルもバービーも、「汚名」を完全にそそぐには至っていない。映画に登場するマテル社経営陣と同様、「本音が透けてみえる」と消費者に見られているのだろう。その意味では映画での自虐ネタはある種の「開き直り」でもあるのかもしれないが、とはいえバービー関連商品の売上はマテルにとって重要だ。

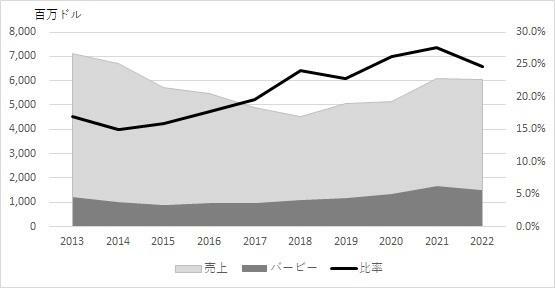

マテルの業績は2017年の玩具小売大手トイザらスの経営破綻により大きなダメージを受けたが、売上の低下はそれ以前から始まっていた(下図)。代わってこの時期売上を伸ばしたのは2014年公開のディズニー映画『アナと雪の女王』関連商品だ。自立し、ステレオタイプ的な女性像を否定した姿が人気を集めたエルサに対して、バービーは「古臭い」と思われたのだろう。

米トイザらス、アメリカ最後の2店舗を閉店…今後はオンライン販売に注力(2021/2/2)

マテルCEOが辞任、「バービー」販売不振で苦戦(2015/01/27)

バービー人形 “人種や性の多様性”を意識したCMが話題に(2015/11/23)

それでも、マテルにとってバービー人形及び関連商品は今でも会社全体の売上の約1/4を占める看板商品である(下図折れ線)。推移でみると、むしろここ数年その比率を増しており、会社全体としてバービーへの売上依存度が上がっていることがうかがえる。

Financial Information (Mattel)

図:マテルの売上(合計及びバービー関連)と売上に占めるバービーの比率

問題は大人だ。バービー人形のような幼児向け商品においては親、特に母親の影響が大きい。彼女ら自身の多くがかつてバービー人形で遊んだ経験があり、それがゆえにかつてのステレオタイプ的なイメージを持ち続けている人も少なくないだろう。

多様性を取り入れているといっても、商品としての人形だけでそれを多くの人に伝えるのは難しい。店頭にすべてのバリエーションが並んでいるということは少ないだろうからだ。ネット販売であれば可能ではあろうが、消費者の多くはそうした「多様性バービー」を歓迎したとしても自ら買おうとはしないしそもそも気づきもしない。さらに、「意識の高い」論者たちは、マテルがいくら多様なバービー人形を開発しても満足することがない。人の多様性は無限であり、どこまでも「あれがない、これがない」と言い続けられるし、現にこれまでもそうしてきた。いうまでもなく、そうした人々はバービー人形の顧客層ではない。

そうした中で、ジェンダーや多様性に関する現代の考え方を取り入れたバービー人形のイメージを大人層に幅広く伝える手段として、映画は悪くない選択であったように思われる。さまざまなバービーがいること、バービー人形が古臭いステレオタイプ的な女性像から脱しようとしている(少なくとも意図として)ことを自然に理解できるし、魅力的なストーリーを背負ったキャラクターは強い。何より、多様な人形の全モデルを全世界の各店舗にあまねく置くことは不可能だが、映像コンテンツであればどこにでも低コストで届けられる。フェミニズム全開の本作に批判的な人も見受けられるが、当然彼らもバービー人形の顧客層ではない。

[FT・Lex]バービー、米玩具マテルに知的財産の道開く(2023/7/25)

こうした点で、映画『バービー』は、映画自体のヒット(関連商品の売上も含めそれ自体がマテルの増収要因となろう)というだけでなく、マテルの主力商品であるバービー人形のリブランディング戦略の一環としても、少なくとも一定の成功を収めているように思われる。親たちは、子どもにバービー人形(多くの場合それは「ステレオタイプ的バービー」であろうが)を買い与えることに対して、これまでより抵抗感を覚えることが少なくなるのではないか。もちろん、子ども時代にバービー人形で遊んだことを懐かしく思い出す人たちにとっても、関連商品(バービー人形には大人向けの商品ラインもある)を再び手に取る機会となる。

このように、歴史と実績のある商品やブランドが時代に合わなくなってきたときに軌道修正を行うというのは、たとえばディズニーが近年の実写映画で行っていること(スルタンの妻でなく自らスルタンとなる王女や、母とともに森に帰る空飛ぶ象など)と同様にみることができる(日本では「お~いお茶」などはいい例ではないか)。本作においても、バービーたちが住む理想の世界である「バービーランド」にとどまることを主人公である典型的バービーはよしとしない。ぺったんこの靴にビジネス服をまとうバービーの姿は、現代の多くの母親たち(おそらくは父親たちも)が自らの娘に対して(同時に自らに対して)望むロールモデルなのであろう。それが新たなステレオタイプとなる可能性も否定はできないが。