変わった詐欺のはなし―訴訟詐欺―

■はじめに

民事ですが、興味深い裁判がありました。

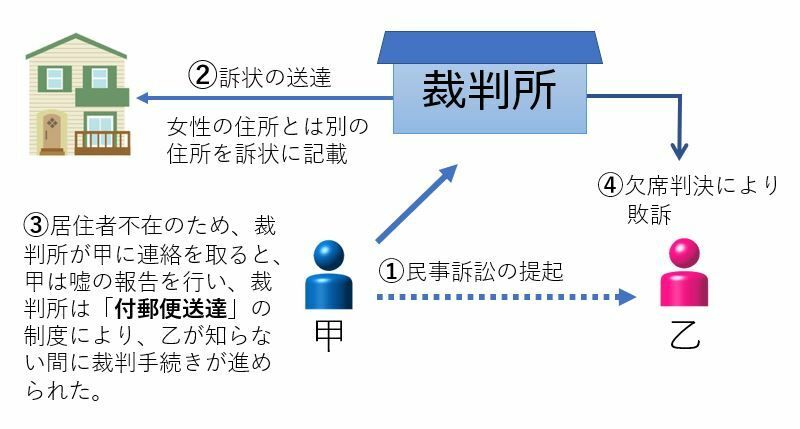

甲が虚偽の事実を主張して乙に対して金銭の支払いを求める民事訴訟を起こしましたが、乙は自分が裁判で訴えられたことさえ知らず、そのまま手続きが進んで敗訴し、判決が確定しました。その後、この判決にもとづいて乙の銀行預金が差し押さえられました。

毎日新聞:知らぬ間に敗訴、差し押さえ 原告が虚偽主張で裁判所だます(20210211)

- 【付郵便送達】書類を書留郵便に付して発送することによって行われる送達〔民訴107〕。付郵便送達ともいう。通常の交付送達、出会送達(名宛人が裁判所に出頭した際に書記官が直接手渡す方法)、補充送達(事情を知る同居人などに手渡す方法)、差置送達(正当な理由なく受取りを拒否された場合に、送達場所に差置く方法)ができない場合に限って許される。発送時に送達があったものとみなされる〔民訴107③〕点で、郵便による送達とは異なる。[有斐閣 法律学小辞典 第5版より]

二十数年前、ある闇金融会社社長が、借用書や印鑑などを多数偽造して、全国で2000件を超える貸金返還訴訟(ほとんどがでっち上げ)を起こし、身に覚えのない訴訟を放置した被害者らを敗訴させ、その後判決をもとに直接被害者に返還を迫まり、全国で多数の被害者を出した事件がありました。この場合は、相手を直接だまして金銭を要求していることから詐欺になることが明らかで、実際に社長は詐欺で有罪になっています。

しかし、冒頭の事件は、被害者がまったく知らない間に、裁判所に被害者の預金を差し押さえさせている点で手口が異なります。

裁判所に虚偽の申立を行い、裁判所をいわばだまして勝訴判決を得て相手(被告)に財産的被害を与えることは、一般に訴訟詐欺といわれています。過去に多くの刑事裁判例はありますが、詐欺罪の成否について肯定否定両方あり、理論的には争点がいくつもある難しい問題です。

上の記事を読むかぎり、本件が詐欺罪として立件されてはいないようなので、本件がなぜ詐欺罪にならないのか、また、訴訟詐欺が詐欺罪になる場合、だまされた者(裁判所)と実際の被害者が異なるのに、なぜ詐欺になるのかといった点などについて考えてみます。

■三角詐欺という形態

詐欺罪という犯罪は、相手をだまして財物(あるいは利益)を取得する犯罪です(刑法246条)。つまり、まず犯人の〈だます行為〉があり、被害者がだまされて〈錯誤〉し、錯誤した結果、被害者みずからが財物を犯人に〈交付〉して、財産が処分されています。だまされてはいるものの、外見上は被害者みずからが財産を処分している点に特徴があり、この点が窃盗と異なる点です。

通常は、だまされた者と財物を失う被害者は同一人物ですが、ケースによってはだまされた者と被害者が別人格である場合もあります。たとえば、従業員がだまされて商品を渡してしまい、事業主が被害をこうむるような場合です。

この場合、〈行為者〉〈交付者〉〈被害者〉の三者が当事者となっていることから、このような形態の詐欺は三角詐欺と呼ばれています(訴訟詐欺も三角詐欺の一つです)。

ただし、三角詐欺がすべて当然に詐欺罪かといえば、そうではありません。当事者が3人であっても、交付者と被害者がまったく無関係ならば詐欺にはなりません。

たとえば、通りすがりの人に、他人の庭に転がっているサッカーボールを、自分が蹴ったボールだとだまして、庭に入って取ってきてもらうような場合です。だますという行為はありますが、通行人はその家の人とまったく関係がないので、この場合は詐欺ではなく窃盗になります(事情を知らない他人を道具として使った間接正犯)。

要するに、〈だます行為〉→〈錯誤〉→〈交付行為〉という詐欺罪の要件のうちで、〈錯誤〉と〈交付行為〉は同一人格者の内面で生じる因果経過ですから、これが分離する場合はそもそも詐欺ではありません。しかし、(事業主と従業員のように)被害者は必ずしも交付者でなくてもよいわけで、実際の交付者に被害者の財物を交付する権限があれば詐欺になるということになります。ここが三角詐欺(訴訟詐欺)の論点となります。

■訴訟詐欺について

さて、訴訟詐欺ですが、判例やほとんどの学説は、原則としてこれが詐欺罪になることを認めています。

民事裁判では裁判官が積極的に証拠を収集することはなく、当事者がそれぞれの主張を裏付ける証拠を提出し、裁判所は当事者の主張に拘束されて一定の裁判を行わなければならないので、(1)裁判所が「錯誤」に陥ることはなく、詐欺の手段とはいえないのではないかとか、(2)敗訴者は判決に従わざるをえないので、裁判所はだまされて財産を交付するのではないといった理由から、詐欺罪を否定する見解もありました。

しかし、民事裁判でも、刑事裁判と同じように裁判官は証拠を自由に評価する自由心証主義(民訴法247条)がルールですので、錯誤に陥って原告勝訴の判決を下すことがあるのは当然ですから、裁判所が「だまされた」といえる場合はあるし、また裁判所には被害者(敗訴者)の財産を強制執行等によって交付する権限があるといえますから、裁判所が交付者であると考えることは可能です。

ただし、事例によっては裁判所を交付者(処分者)と考えることができないような場合もありますので、この点を5つの類型に分けて検討したいと思います。

■訴訟詐欺の5つの類型

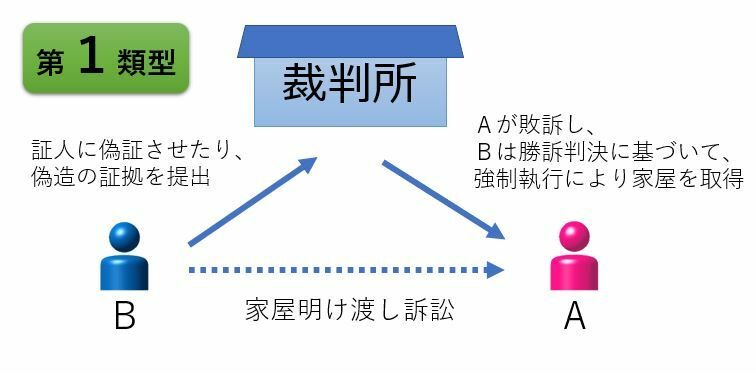

第1類型は、BがA所有の家屋を不正に取得しようとして、BがAを被告として家屋の明渡訴訟を提起し、証人に偽証させたり、虚偽の証拠を提出したりして、裁判所をだまして勝訴判決をえ、そして強制執行によってAの家屋を取得するという類型です。これが典型的な訴訟詐欺です。

ここでは、Aは訴訟で応答している実質的な訴訟当事者であって、裁判所はAの財産を処分しうる地位にあるといえます。したがって、この場合は詐欺罪が成立します。

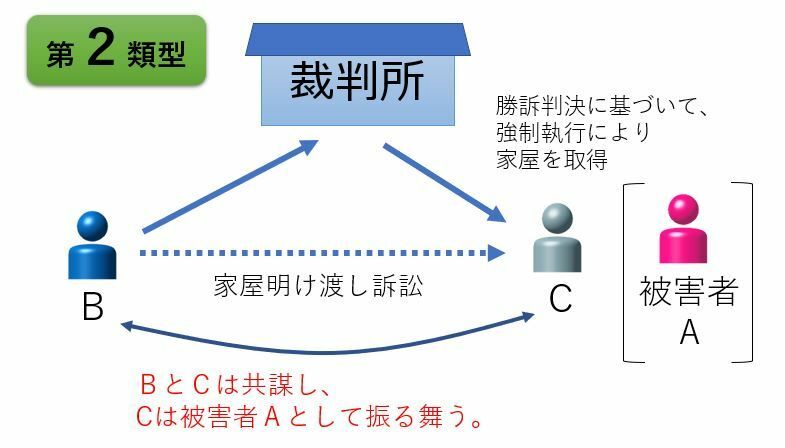

第2類型は、BがCと共謀してAに対する家屋明渡訴訟を提起しますが、その際にCが被害者であるAの氏名をかたってAとして振る舞って裁判所をだまし、Bに勝訴判決をえさせ、Bは強制執行によってAの家屋を取得するというものです。

この場合、Aは形式的な訴訟当事者にすぎませんので、最高裁は、民法上の信義誠実の原則(民法1条2項)によって勝訴判決の効力はAに及ばないとしています(最高裁昭和43年2月27日判決)。したがって、裁判所はだまされてはいますが、Aの財産を処分できる地位になく、詐欺罪は成立しないことになります。

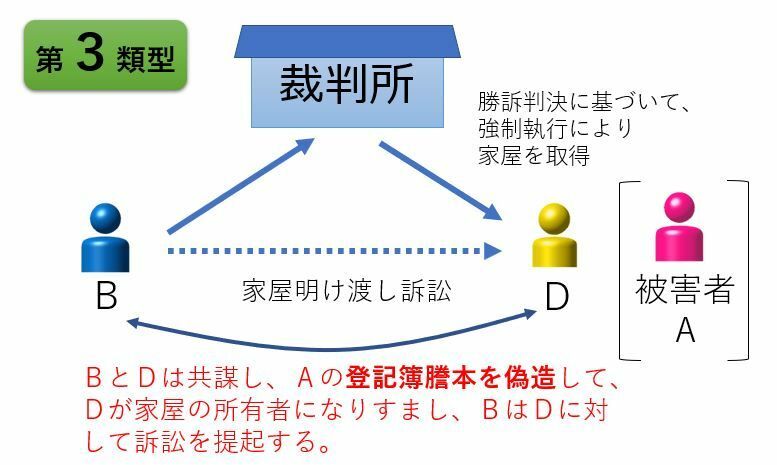

第3類型は、BとDが共謀し、Aの家屋についての登記簿謄本等を偽造して、家屋の所有者をAであるのにDとした上で、B対Dの家屋明渡訴訟を起こしてBに勝訴判決をえさせ、Bは強制執行によってAの家屋を取得するといった類型です。

ここでも、Aは形式的にも実質的にも訴訟当事者になっていませんので、判決の効力がAに及びません。詐欺罪は成立しないことになります。

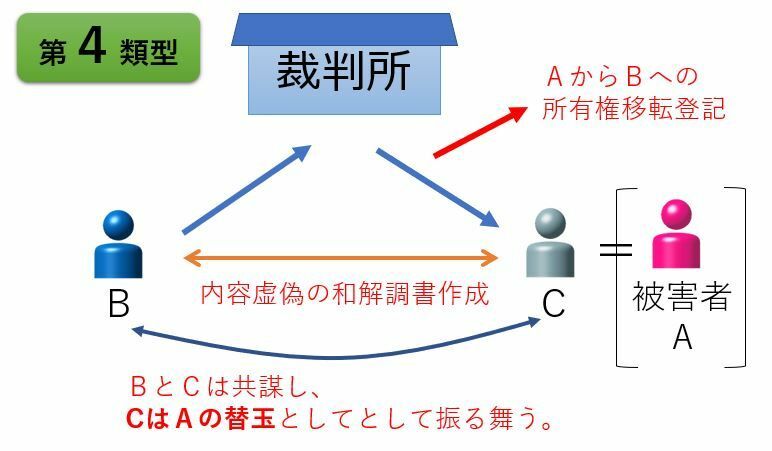

第4類型は、BがCと共謀し、Cを被害者Aの替玉にした上で、Aを相手取って裁判所に和解の申立を行い、BにA所有土地の所有権移転登記手続をする旨の(内容虚偽の)和解調書を作成させて、これにもとづいて法務局で所有権移転登記手続をさせたといった類型です。

この場合、上述の最高裁昭和43年2月27日判決が、和解調書はAの知らない間に作成されたものであって無効であり、Aにその効力は及ばないとしていますので、裁判所はAの財産を処分できる地位になく、やはり詐欺罪は成立しません。

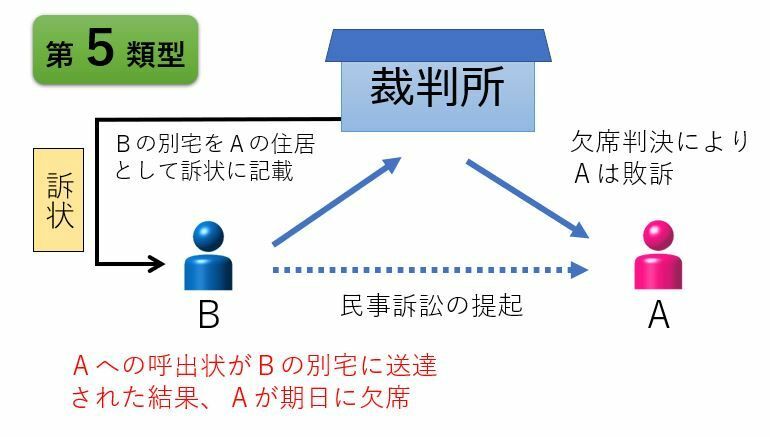

第5類型は、BがAを相手取って訴訟を提起するに際し、裁判所からの呼出状等が被告のAのもとに届かないようにするために、Aの住居としてBの別宅の住所を訴状に記載し、その結果、訴状がAのもとに届かず、呼び出し状に書かれた期日にA不在のまま裁判が行われ、Aが口頭弁論期日に欠席したことによってBの主張を認めたことになり(民訴法159条)、原則としてBの主張どおりの判決(いわゆる「欠席判決」)が下される場合です。

かつて、このようなケースで詐欺罪を認めた下級審の裁判例(東京地裁昭和40年3月31日判決)がありますが、その後で上の最高裁昭和43年2月27日判決が出されていますので東京地裁判決は修正されており、やはり欠席判決の効力はAには及ばないと考えられます。したがって、この場合も詐欺罪は成立しないということになります。

■結論

民事裁判では訴訟の主導権は原告・被告の当事者にあり、裁判所は中立的なレフリーです(当事者主義)。偽造した証拠を提出するとか、証人に故意に偽証させるといったことはもってのほかですが、双方が主張を応酬する中で、単純な虚偽の主張や否認、抗弁が訴訟の駆け引きとしてどの程度許されるべきなのかは難しい問題ですが、それが違法と評価できる場合であっても、ただちに詐欺罪という犯罪を構成するかは慎重に判断されなければなりません。

本件についていえば、これは上の第5類型に該当するケースだと思われます。したがって、詐欺罪は成立しないのではないかと思います。

なお、本件が詐欺とならなくても、たとえば公正証書原本不実記載罪(公務員に虚偽の申立を行って権利義務に関する公正証書の原本などに真実に反する記載をさせる罪=刑法157条)や偽計業務妨害罪(計略や策略などを用いて人の業務を妨害する罪=刑法233条)などが成立する可能性はあります。また、事案によっては窃盗罪(刑法235条)や不動産侵奪罪(刑法235条の2)などが問題になる場合もあると思います。(了)

【参考】

- 代表的な刑法各論の教科書以外に、特に以下の文献。

- 鬼塚賢太郎「最判昭和45年3月26日」『刑事篇昭和45年度』

- 『大コンメンタール刑法(第13巻)』(上記の分類はこれに依りました)

- 松原義博「刑法各論の考え方―19 詐欺罪・その2」法学セミナー700号

- 森永真綱「訴訟詐欺」刑法判例百選Ⅱ各論(第8版)

- 大塚裕史「応用刑法Ⅱ―各論[第18講]詐欺罪の重要問題(2)――三角詐欺と訴訟詐欺」法学セミナー779号

[追記]

公開後、民訴法学者よりご意見をいただき、表現を一部修正いたしました。ご指摘、ありがとうございました。(20210115)