2年前の相模原障害者殺傷事件の真相解明をきちんとしないと恐怖が残ったままだ

月刊『創』掲載の記事をまとめた単行本『開けられたパンドラの箱――やまゆり園障害者殺傷事件』が発売直後から大きな話題になっている。特に7月23日の朝日新聞が社会面で大きく取り上げたことが反響を呼んでいるようだ。この新聞記事は単なる出版の報告でなく、発売前から出版中止を求める動きがあることを報じ、抗議する側と出版側の主張を両論併記したものだが、バランスのとれた良い記事だと思う。

この事件については、植松聖被告の発言を取り上げること自体が障害者を傷つけ、彼の差別思想を拡散するものだという批判がなされ、出版中止を求める署名活動も行われている。それでもなぜそれに取り組もうと考えたかというと、障害を持った人たちがいまだに事件の恐怖にかられている一方で、それ以外の人たちは事件そのものを忘れつつあるという風化が進んでいる現実に強い危機感を抱いたからだ。

犯罪は何らかの意味で社会への警告なのだが、2年前のあの事件が提示した深刻な問題に、この社会が何も立ち向かうことができないでいるという現実は、相当深刻だと言わなければならない。特にこの1年ほどは、事件の再発防止のために法改正をめぐる国会審議がなされているのに、そのこと自体もほとんど報道されていない。

なぜそうなっているかといえば、この事件がそれだけ深刻で、立ち向かうのが難しいためだ。メディアの責任も重大で、この1年間、真相解明へ向けた動きは、ほとんど一歩も前へ進んでいないと言ってよい。

障害を持った人たちがいまだに恐怖に支配されているのは、事件が何も解明されていないためだ。なぜ障害者施設の職員が障害者を殺害するという惨事が起きたのか、植松被告はどうしてそういう考えに囚われるようになったのか、そもそもそれは彼自身が精神的な疾病に冒された故なのかそうでないのか。そういう事件の根幹が全く何も解明されていないのだ。

植松被告との20回ほどの接見でわかったこと

この1年間、植松被告とは20回ほど接見を重ね、手紙のやりとりも数十通にのぼる。そうした経過を経てわかってきたことはたくさんあった。例えば、彼が犯行につながる考え方に傾いていくのは2016年2月になってからなのだが、短期間に一気にそうなっている。何らかの病気を発症したのではないかという印象も拭えないのだ。しかも、彼はその考えに今も固執しており、その固執の仕方もいささか異様と言えないことはない。このへんを精神医学的にどう考えるべきかは今後、もっと議論を深めるべきだろう。

弁護側は恐らく責任能力の有無もひとつの争点に掲げるのだろうが、植松被告自身は自分が精神障害であるなどとはもちろん認めようとしていない。第1回の鑑定で診断された「自己愛性パーソナリティ障害」についても、「障害」と呼ばれることを強く拒否している。

ただ問題は、今回の本の中で精神科医の松本俊彦さんが指摘しているが、「仮に病気であったとしても、それは社会のいろいろなものを吸い取りながら形成される」ということだ。植松被告が2016年2月に急速にそのような考えに傾倒していったきっかけのひとつが、テレビでトランプ大統領候補を何度も見たことと、イスラム国の人質殺害のニュースだったことは、本人自身が語っている。排外主義的な風潮や、力によって物事を解決しようという空気が拡大していることと、植松被告の犯行は密接につながっているように思えるのだ。

今回の本に掲載して話題になっているのが、植松被告が獄中で何カ月もかかって描いたストーリー漫画だ。それは世界中で戦争が行われ、環境破壊が続くという人間社会に絶望し、それを暴力的に破壊するという筋書きだ。

植松被告から「今マンガを描いているので掲載してもらえないか」と相談を受けたのは2017年秋のことだった。何と30ページを超えるストーリー漫画だという。それが完成したのは約半年後で、しかも彼が送ってきた獄中ノートには、マンガを何度も描き直し推敲していった様子が窺えるような下書きも多数あった。青い大学ノート何冊分にもわたって彼はマンガを描き、ストーリーを組み立てていったらしい。

植松被告の母親がプロのホラー漫画家であることは既に知られている。植松被告は獄中でイラストやマンガを描くことに集中していくのだが、もしかするとそれは小さいころから見ていた母親の影響かもしれない。

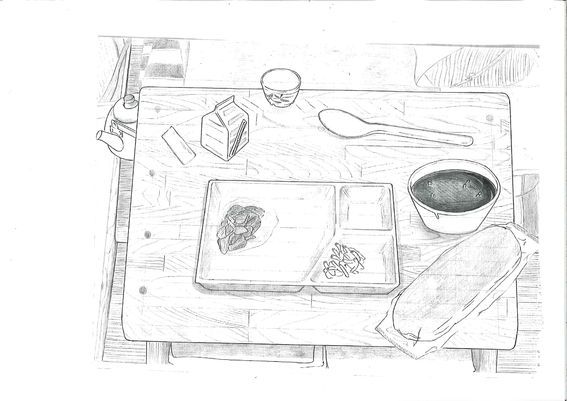

イラストには獄中の食事や生活風景を描いたものもあるのだが、リアリティがにじみ出ている。獄中の食卓を描いたイラストなど非常によく描けているので、『創』に掲載する時に色をつけてほしいと依頼したのだが、最初はそれを断ってきた。

その理由はこうだった。「ここは色のない生活で、薄く力のない部屋なのです」。植松被告はいま自分の置かれた環境をそんなふうに感じているのだった。

この半年ほどはマスコミが取材に訪れているのだが、一時、彼が弁護士の指示に従って私以外のマスコミの面会を断っていた時期があった。「一日中、誰とも話をしない日もあるんです」と植松被告は不安げに語っていた。私はその時、このまま彼は拘禁症に侵されていくのではないかと心配した。そうなると事件の真相は永久に闇にとざされることになる。

その後、彼は面会依頼を受け入れ、マスコミを含めて多くの人と会うようになっていった。特にこの7月は、事件から2年の特集のために新聞・テレビが一斉に彼のもとを訪れた。そんなふうに連日、自分と異なる意見の人と議論するというのは、彼の人世でも初めての体験かもしれない。

誰の面会に応じるかは本人自身が決めているのだが、障害者の家族や施設関係者も少なくない。面会を求める側は、植松被告に直接話を聞いて事件の真相をつかみたいという目的なのだが、それを拒否せずに、自分を批判する人にも会っていくというのが植松被告の特徴だ。

事件2年目の新聞・テレビの特集とメディアの責任

事件が起きた7月26日を前にして新聞・テレビが21日頃から次々と相模原事件の特集に踏み切っている。私は以前、年に一度の節目だけセレモニー的な報道を行うマスコミを批判したが、でもそういう節目報道でも、やらないよりはやった方がずっといい。しかも、7月21日のNHKスペシャルや、その後の新聞の特集を見ると、1年前よりは事件に踏み込もうという意思が感じられる。1年前の報道では、植松被告の差別的な主張には、動機の説明であっても触れることはできないというメディアの方が圧倒的だった。今回は、苦労しながらも一歩踏み込もうという姿勢が感じられる。

7月21日のNHKスぺシャルについても、障害者施設の現実に表層的にしか踏み込めていないという批判もあるが、この1年ほどのマスコミ全体の報道の中では健闘している方だと思う。あるいは7月22日の産経新聞の特集記事も、これは誤った考えだというエクスキューズをたくさんつけながらではあるが、植松被告との接見報告を丁寧に行っていた。

戦後ある意味でタブーとされてきた障害者差別の問題や、そもそも植松被告自身に精神障害があるのかどうかが大きな争点になるという、この事件は本当に深刻で難しいものだ。『開けられたパンドラの箱』は、そこに正面から向かっているがゆえに賛否を含めた大きな議論になった。

やや意外と思われるかもしれないが、この取り組みは、『創』掲載当時から、障害者やその関係者から大きな関心を持って受け止められ、真相解明をぜひやってほしいという、出版を支持する声も予想以上に多かった。「自分は精神障害者だが」と名乗って、事実を解明して知らせることは大事だし出版には賛同している、と電話をくれた人もいた。

本全体が植松被告の手記であるかのような誤解をいまだにしている人もいるようなので敢えて書いておけば、植松被告との接見報告などを載せたのは第1部だけで、第2部は被害者家族や障害者自身の発言、第3部は精神科医が植松被告と事件を分析した内容だ。

息子が植松被告によって重傷を負わされたやまゆり園家族会前会長の尾野剛志さんの「黙ってしまうと植松に負けたことになる」という証言など、何度読み返しても感動する。また重度の障害を持つ海老原宏美さんのこういう発言も胸にささった。

《私は進行性の障害なので、いつどう死んでいくかわからない、いつまで生きられるか、いつまで体が動くかわからないという状態に置かれている。死ぬことが身近にあるんですね。だから逆にいまやれることやらなくちゃとか、生に対する、生きるということに対する意識が健常者に比べると日常的に自分の中に湧き上がる機会も多い。1日1日を面白く楽しく生きていこうという思いが凄くあって、障害者として生きるってすごく面白いなと思うんですね。》

この前の方には「生まれた瞬間から障害者って歓迎されていないんですよ」という一節もあるから、この社会で差別されていることは前提としたうえでの記述なのだが、重度障害者の言葉としてあまりに重たいと言うべきだろう。

『創』でのインタビューを本に収録するにあたって、海老原さんは自らタイトルをこう変えてほしいと言ってきた。それが「社会にとって他人事でしかないやまゆり園事件をどう引き受けるか」だ。2年を迎えて事件が風化していく現状に、彼女も胸を痛めたのだろう。このタイトルに込められた彼女の思いも本当に重たいものだ。

今回、本を出すことで社会的議論を呼びかけようとしたのは、障害者やその家族のこういう声にぜひ応えたいと思ったからだ。障害のある娘・星子さんと暮らす最首(さいしゅ)悟さんもこう書いている。「私は、植松青年と植松青年が思う賛同者に向けて、やはり星子と一緒に暮らす身として、発言していかなければなりません」

そんなふうに声をあげるべきだという人たちもいる一方で、19人の犠牲者遺族がいまだに実名を明かせないでいるという現実も私たちは考えてみなければならない。日本における障害者差別の厳しさをその現実は端的に示している。

植松被告の2回目の鑑定も終了へ

最後に植松被告の近況も書いておこう。第2回目の精神鑑定ももう終わりで、7月の第2週に彼は都内の松沢病院に入院して検査を行った。この後、身柄は恐らく横浜に戻るのだろうが、鑑定結果が出た時点で、裁判へ向けた具体的な動きが始まる。本人の話によると、裁判は年明けになるかもしれないという。いよいよ裁判への動きが始まることになる。ただ、何度も書いているように、裁判は彼を裁くのが目的で、その審理で事件の背景や、ましてや社会の側の対策をどうするかといったことが明らかになるかどうかは疑問だ。裁判に全てを期待するのでなく、もっと広い社会的議論を起こしていくことによってしか、この事件の解明や再発防止は出てこないだろう。新刊『開けられたパンドラの箱』はまさにそういう議論のために刊行された本だ。ぜひ読み込んで、議論を起こしてほしいと思う。