本日再開の「保津川下り」 船頭苦悩の3ヶ月半を経て川の理(ことわり)を読む原点へ

3月28日、保津川下りの船が岩に衝突、25名の乗客と4名の船頭が川に投げ出された日から3ヶ月半。「同じ事故を2度と繰り返さない」と誓いながらも「どうしたらいいのか」と自問自答する日々が続いた。そして船頭らは「川の理を読む」という原点に立ち返り、再開の日を迎えた。

事故の概要

3月28日午前11時頃、保津川の通称「高瀬」において、保津川遊船企業組合所属の川下り船が岩に衝突、横転転覆し、座礁した。乗客25名及び船頭4名が落水し、下流に流された。乗客全員は無事救助されたものの、船頭2名が死亡した。

保津川下り乗船場を出航した船は、約20分後、高瀬(本道)の乗り込み(入口)にさしかかり、舵持ちの船頭が、 カラ舵(水面から舵が浮いて空振りとなる状態)によってバランスを崩して船尾から落水した。他の船頭の櫂や竿による航路の修正が効かず、船は高瀬中の丸岩に激突し、横転転覆した。乗客および船頭の全員29名が川に流され、結果として船は船体放棄状態となった。

川に投げ出された乗客が着装していた救命具は、腰巻型膨張式救命胴衣で、自動膨張式と手動膨張式が混在した状態で乗客に配布されていた。自動膨張式は落水後に全て正常に膨張した一方で、手動膨張式の半分以上に膨張に際してなんらかのトラブルが見られた。

船頭4名については、腰巻型手動膨張式救命胴衣を着装していたが、乗客の救助活動を行うために、意図的に作動させていなかった。結果として2名が救助活動中に溺水に至った。

船頭の苦悩

水難学会は、会長の木村隆彦が明治国際医療大学の河川実習を通じて、保津川遊船企業組合豊田知八代表理事と交流があったことから、今回の事故解析並びに事故対処法の見直しについて第三者的立場で関わることになった。カバー写真は昨年の夏に撮影されたもので、保津川下り船の横で河川実習を行っている同学学生たちの姿が写っている。

代表理事を筆頭に組合員へのヒアリングを開始したのは、まだ事故の悲しみの最中だった。事故状況の把握から始めたが、その中で「 乗客全員が生還した中で、船頭2名が命を落とした」状況が次第にわかってくると、船頭に苦悩の色が滲み出ているのがわかった。「 お客様を守る立場の船頭がなぜ命を失ったのか」「 船頭がやられてしまったら、それ以上にお客様を守ることができない。」

その後生還した乗客たちの証言により、溺れる前の船頭が乗客を助けていたことが判明した。救命胴衣を膨張させることのできなかった乗客を、水中から押し上げて上陸させていたのである。救命胴衣が働かず乗客が沈みいくとき、救助しようとする者の救命胴衣が膨らんでいる状態では浮力が邪魔になり、確かに救助ができない。だから亡くなった船頭は最期まで救命胴衣を膨張させることがなかったのだろう。膨張させずに浮力を得ることができなければ、乗客を上陸させる段階で沈む。これは、水難学の言うところの「救助死」に当たる。

【参考】子供を助けようとして親が溺れる原因 そして親子とも生還するためには?

「お客様も船頭も、万が一の事故から全員が生還するにはどうしたらよいか。」この3ヶ月半の間、船頭は苦悩した。

回答のすべては、川の理(ことわり)にあった

筆者は、豊田代表理事との対話の中で「川の理」という言葉が頻発することに気が付いた。理とは、物事の筋道。川の理とは、川の流れそのもの。そして流れが自然に筋を作り全体が調和し美しい姿をわれわれに示している。

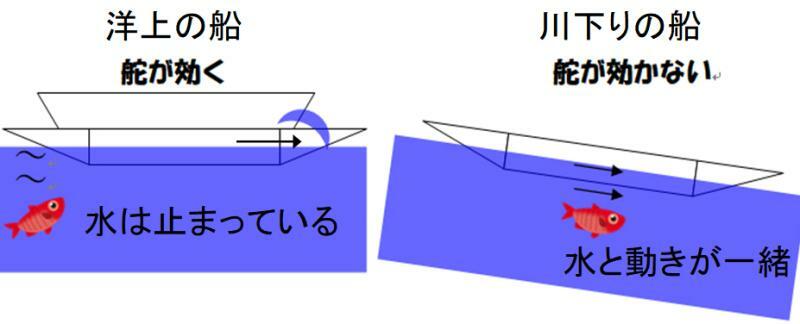

船頭がプロフェッショナルである所以。それは川の理を理解し、それを読みながら客を乗せた船を操る。操ると言っても洋上を航行する船とは違う。川下りの船は水の上で実は移動していない。流れの上にのっているだけである。だから、違う。

図1にその様子を示す。洋上の船は水に相対して速度を持つので舵が効くのに対し、川下り船は水と動きが一緒だから相対的な速度がないので舵が効かない。そのため、船頭は川の理にそって、竿などを使って上手に川の流れに身を任すのである。つまり船頭の役割は川の流れを読みながら、船を進める時には最も速い急流に船を誘導し、止める時には緩やかな流れに船を誘導することである。船の方向を変えるなら、船首をより緩やかな流れの方向に少し変えるだけ。後は、船首と船尾との川の流れの速さの差によって自然と方向が変わる。

事故を起こさないために

今回の事故のきっかけは船頭の一人の落水だった。たった一人だったが、それによって船は急流から逃れることができなくなった。そのため、制御不能状態で下流にある岩に衝突、船が転覆することになった。

船頭の落水、特に船尾にて船を操る「舵取り」の落水は絶対に防がなければならない。そこで保津川遊船企業組合ではすべての船に次のような安全対策を施した。

1.転倒落下防止ストラップ

2.安全ロープ

3.制御抑制ハーネス

4.操船足場転倒落下防止ストラップ

対策の一例を図2に示す。丸で囲んでいるのが、転倒落下防止ストラップと安全ロープである。なぜこれらが必要になるか、わかりやすく説明すると、洋上の船は走っている自転車、川下り船は止まっている自転車に例えることができる。要するに洋上の船は揺動に対して安定で、傾いても元に戻ろうとする。ところが川下り船は一度傾くと元に戻りにくい。だからこそ、船体の傾きによって船頭が落ちないように、洋上の船以上に念入りな落水対策が必要となる。

最悪の状況、船体放棄に備えて

3月の事故では、船体放棄という最悪の状況に陥った。船体放棄とは、船から総員が水上に退避する状況で、そこには救助者が誰もいない。総員が水中で呼吸の確保と保温に全力を尽くし、生命維持の危機と闘わなければならない状況だ。タイタニック号の悲劇がそれにあたる。

保津川遊船企業組合では、万が一の船体放棄後に乗客、乗員の全員の生還を目指すことになった。具体には、次の通りである。

1.乗客、乗員にかかわらず水中においてただちに浮力を確保する

2.乗員は乗客の避難誘導に徹する

◆浮力の確保

川下り船の乗客が装着する救命胴衣は、すべてベスト型とした。上半身が確実に浮いて、顔が水面に出る可能性を高めた。夏場は自動膨張式、それ以外の季節には固型式、すなわち常に浮力の得られるタイプを装着する。

船頭自身が新しく導入する救命胴衣の浮力を確認しなければならなかった。保津川遊船企業組合ではダイビングプール(深さ5 m、動画1)と実際の保津川(動画2)を使ってそれを確認している。

動画1 船頭研修会の様子、プール編 救命胴衣の浮力の確認(筆者撮影、31秒)

動画2 船頭訓練の様子、保津川編 自動膨張式救命胴衣の動作確認(筆者撮影、20秒)

プールでは、救命胴衣の着装方法、乗客への確実な着装の指導方法を学んだ。講師は東京海洋大学にて船員教育の一つであるシーサバイバル授業で学生の実習指導に当たっている安倍淳 水難学会理事である。ここでは水中にて自動膨張式救命胴衣が動作する様子を確認している。

保津川では敢えて急流を選び、急流における救命胴衣の自動膨張の様子、ならびにその後の呼吸確保について船頭自らが確認している。動画では入水と同時に首の周囲で黄色の気室が膨張して十分な浮力が得られている様子がわかる。

◆避難誘導

3月の事故で船頭2名が救助活動中に命を失ったのは、船体放棄状況下にて「全員が要救助者となる」原則を想定していなかったことにあった。船体放棄状況下ではより安全な場所へ乗客を避難誘導するのが、乗員の最も重要な仕事となる。そのためには、全員が浮力を確保して呼吸をしながらゆっくりと岸に近づき、そして上陸できるように努めなければならない。すなわち、乗客、乗員にかかわらず浮力を確保していないとこれが実現できない。

次に、「どのように避難誘導するか」だ。ここで「川の理を上手に使う」という保津川ならではの方法を採る。

川の流れと落水者は同じ速度で動いているので、これは波のあるプールに全員が浮いているのと同じ状況である。そこでプールにおいて乗員自身が身のこなしを学ぶこととした。具体には、水深5 mのダイビングプールにて、救命胴衣を着装した状態でのより安全な飛込み、そして水中での移動方法を訓練した。前後の移動方法を体験した後、左右に動く方法を訓練した。特に「こちら、こちら」と大きく手を振りながら乗客を少しずつ安全な方向に導く実技は水上では楽な実技に見えるが、水中の足の動作は激しい。動画3をご覧いただきたい。

動画3 水中での移動方法の訓練(筆者撮影、1分23秒)

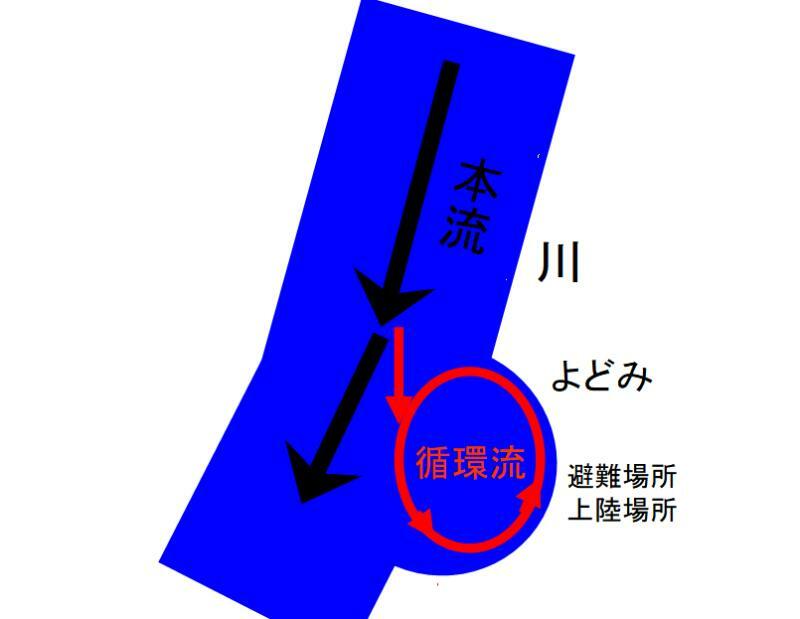

実際の流れの中では、乗客が体力を使って岸に泳ぐことは全員には期待できない。そこで避難場所を川の理によって自然と寄ることのできる場所とし、川下り経路中にそのような避難場所を予め設定する。図3をご覧いただきたい。

図3は、川を上空から見たイラストで描かれている。本流を流されてきた乗客と乗員はほんの少しだけ自力で左岸のよどみ側に寄ることで、自然とよどみを流れる循環流にのることができる。そのままのり続ければ避難場所、すなわち上陸場所に流されつつ近づくことができる。このようなよどみは岸に近づくに従い浅くなり、流れはきわめて穏やかになる。そのため、浅瀬では自力で立ち上がり歩いて上陸することができる。

当然、プロフェッショナルである船頭は保津川の流れの中で、このような川の理が頭の中に入っており、どの場所でどのくらい自力を使えば循環流にのることができるか、わかっている。動画4に実際の保津川を使って避難誘導する訓練の様子を示す。

動画4 避難誘導の訓練の様子(筆者撮影、1分22秒)

さいごに

7月17日。いよいよ保津川下りが再開する。この3ヶ月半の間、船頭一人一人が苦悩し、川の理を再確認し、2度と悲しい事故を繰り返さないように一丸となって準備してきた。

保津川下りは400年余りの歴史の中で人々に愛されてきた。ぜひ再起した保津川下りを読者の皆様にも体験していただきたい。

保津川の動静が魅力的な川下りの船首からの動画(筆者撮影、3分36秒)