犯罪の原因は、悪魔か、遺伝か、環境か、それとも・・・ ――犯罪学の不思議な世界

犯罪とは何か?

「犯罪」は、刑法(犯罪の定義)、犯罪者(犯罪の主体)、被害者(犯罪の客体)、犯行場面(犯罪の機会)という4つの要素が同時に作用することで初めて成立する。

まず、どんなに非難される行為であっても、法律によって禁止され、違反に対して刑罰が科されなければ犯罪とは呼ばれない(罪刑法定主義)。次に、犯行動機を持つ人間がいても、犯行のターゲットに接触しなければ犯罪にはならない。つまり、犯罪者、被害者、そして両者が接触する舞台がそろって、初めて犯罪は成立する。

犯罪学の歴史は、この4つの要素をめぐる焦点の移動だ。最初に刑法を対象とする学問が生まれ、その後、犯罪者、被害者、犯罪機会の順に、それぞれを対象とする学問が誕生した。

このうち、以下では、「刑法から犯罪者へ」というパラダイムシフト(発想の転換)を見ていきたい。

「被害者学」と「犯罪機会論」はこちら。

犯罪は悪魔のせい?

犯罪学が誕生したのは近代であり、中世の時代には、犯罪を学問するという考え方はなかった。犯罪は「悪魔の仕業」と考えられていたからだ。魔女裁判がその典型であり、魔女に仕立てられた者は、「悪魔との契約」で得た力を使って犯罪を行ったとして断罪された。

もっとも、今でもときどき、「悪魔の声」に抵抗できず犯行に及んだと言い訳をする犯罪者がいて、驚かされる。

近代になり、超自然的な説明ではなく、理性的な説明を求める啓蒙主義が広まると、犯罪も、個人の自由な選択の所産と見なされるようになった。つまり、犯罪者は犯罪の代価よりも犯罪の報酬の方が高いと考えたから犯罪を選択した、というわけだ。

とすれば、犯罪を防止するには、刑罰による不利益を、犯罪からの利益よりも大きくすればいいはずだ。

もっとも、不必要に重い刑罰は、犯罪者に刑罰を逃れるために犯罪を重ねることを選ばせるかもしれないので、罪刑均衡も必要になる。

こうした刑法学を主張したのが、イタリアのチェザーレ・ベッカリーア、イギリスのジェレミー・ベンサム、ドイツのアンゼルム・フォイエルバッハたちである。

その立場は、法律によって、刑罰による苦痛が、犯罪からの快楽よりも大きいことを予告しておけば、人は理性的な判断に基づき犯罪を選択することはないとするものだ。

刑法を重視するこの立場は、自由意志を前提とする古代ギリシャ・ローマ時代の人間観と共通しているため、「古典学派」と呼ばれている。

犯罪者は生まれつき?

古典学派は、哲学などの人文科学が主役を務めていた当時の知的環境の下、1世紀にわたって犯罪学をリードし、合理主義的な刑法の制定を実現させた。

しかし、産業革命による工業化・都市化に伴い犯罪が激増したため、犯罪を減少させるはずだった刑法学への信頼は失望へと変わっていった。

加えて、チャールズ・ダーウィンの進化論が知的環境の主役を人文科学から自然科学に交代させたため、犯罪学においても生物学的アプローチが台頭した。その始祖が、イタリアのチェザーレ・ロンブローゾである。

ロンブローゾは、死体を解剖して66人の犯罪者の頭蓋骨の特徴を調べたり、832人の受刑者の人体・人相を測定して868人の兵士と比べたりした。

その結果、犯罪者の特徴は身体的奇形にあると考え、「犯罪者とは、原始人や下等動物の凶暴性を自分に引き継いで先祖返りした生き物」と結論づけた。

世界初のプロファイラーであるロンブローゾが描いた犯罪者像は、弟子のエンリコ・フェリによって「生まれつきの犯罪者」と名付けられた。

「生まれつきの犯罪者」は、生物学的に犯罪を行う運命にあるという。つまり、犯罪は個人の力ではいかんともしがたいものによって引き起こされるというのだ。

この点でロンブローゾは、犯罪は個人によって自由に選択されると主張した古典学派とは正反対に位置する。

犯罪観だけでなく、方法論においてもロンブローゾの立場は古典学派と対照的だ。

古典学派の思考パターンが理念的・演繹的であるのに対し、ロンブローゾの研究手法は、自らを「事実の奴隷」と呼んだように経験的・帰納的である。そのため、犯罪者を重視するこの立場は「実証学派」と呼ばれている。

欲望がある限り犯罪もある?

実証学派は古典学派の人間観を放棄し、「人は自由な判断に基づき、犯罪を選択しないこともできる」という前提を否定した。しかし、そう言い切るためには、なぜ「自由な判断」ができないのかを説明する必要があった。

そこで実証学派は、能力的に「自由な判断」ができない犯罪者と、性格的に「自由な判断」ができない犯罪者を想定した。心理学的アプローチの導入である。

このうち前者(知的障害)については、知能テストの発明者であるフランスのアルフレッド・ビネーの知能心理学が犯罪学の発展を後押しした。

また、後者(精神障害)については、疾病分類を体系化したドイツのエミール・クレペリンの精神医学や、精神分析の創始者であるオーストリアのジークムント・フロイトの臨床心理学が犯罪学の進展をもたらした。

クレペリンとフロイトは同い年で、年下のビネーとの差も1歳だ。この3人の心理学的アプローチに負けまいと、社会学的アプローチを導入したのが、ビネーよりも1歳年下のフランスのエミール・デュルケムである。

デュルケムは、ドイツのヴィルヘルム・ヴントの文化心理学の影響を受けて、犯罪の社会文化論を展開した。

彼によると、犯罪の背後には人間の無限の欲望があるが、社会的連帯に基づく社会的規制によって、この欲望に限界が設けられているからこそ犯罪は防止されるという。

要するにデュルケムは、「犯罪に駆り立てる力(欲望)―犯罪から引き離す力(統制)=犯罪」という公式を打ち出したのである。

デュルケムはこの公式を使って、次のような興味深い主張をしている。

社会の進歩には欲望が必要なので、それが統制を上回っていること、つまり犯罪が存在していることは異常ではない。

しかし、急激な社会変動により混乱が生じると、一方では欲望があおられ、他方では統制が揺らぐため、犯罪が必要以上に増加してしまう。

この統制水準の低下による欲望の無規制状態を、デュルケムは「アノミー」と名付けた。アノミーは、語源的には否定の接頭語「ア」と「ノモス(規則)」を意味するギリシャ語に由来する。

このアノミー概念は、20世紀のアメリカの犯罪学に大きな影響を及ぼすことになる。

こうして19世紀末の犯罪学には、「身体的特徴」を重視する生物学的アプローチ、「精神的特徴」を重視する心理学的アプローチ、「文化的特徴」を重視する社会学的アプローチという「実証学派」の御三家が出そろった。

世紀の転換期を象徴するかのように、犯罪学の主役も理性万能主義の「古典学派」から、因果的決定論の「実証学派」へと交代したのである。

犯罪は学習の効果?

20世紀を迎えると、犯罪学は大西洋を渡ってアメリカで開花した。その中心地がシカゴだ。

当時のシカゴは高度経済成長の真っただ中にあり、そのため、ヨーロッパからの移民の大量流入とアメリカ南部からの黒人の大量移住を経験していた。

第一次世界大戦後には大量消費時代と禁酒法時代の幕が開き、シカゴは、高級住宅街、スラム街、暗黒街が混在する都市になった。

こうした大都市のダイナミズムとそれが抱える前代未聞の社会問題に興味を持ったのが、設立間もないシカゴ大学の社会学者だ。後に「シカゴ学派」と総称されることになる彼らは、シカゴという都市を「社会的実験室」に見立て、実践的・政策的な研究を展開した。

そのリーダーの一人ロバート・パークは、「都市は生き物」という視点から、地域や文化の問題を生態学的に分析する人間生態学を提唱した。

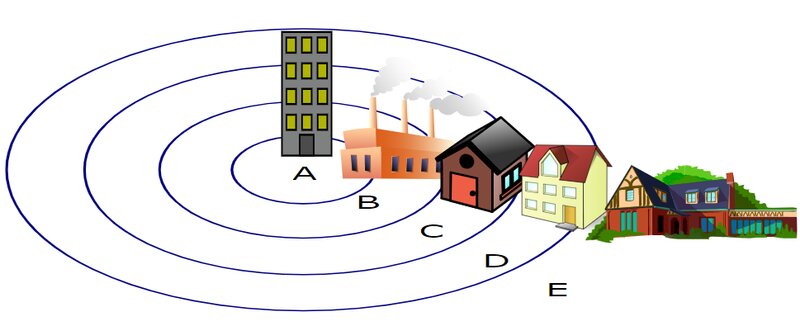

同様の視点からアーネスト・バージェスも、都市が円環状に膨張していく過程を植物生態学的に説明する「同心円モデル」を提示した。

この生態学的アプローチを犯罪問題に適用したのが、クリフォード・ショウとヘンリー・マッケイである。

彼らは非行少年の居住地の分布を調べ、最も非行者率の高い地域がインナーシティ(都心近接部)であることを発見した。

インナーシティでは新住民の流入が激しく、それに伴う旧住民との摩擦が常態化していたため、地域の統制力を確立することが困難であった。つまり「社会解体」が慢性化していたのである。

これは、植物生態学で言うところの「外来植物の侵入による在来生態系の破壊」の人間生態学バージョンであり、まさにデュルケムの言うアノミーだ。人口の流動性と異質性の高いインナーシティでは、アノミーによる犯罪が生じるのである。

もっとも、ショウとマッケイが生態学的アプローチの対象にしたのは、「犯罪」の発生率ではなく、「犯罪者」の居住率だった。

したがって、生態学的アプローチと言っても、場所に注目する「犯罪機会論」ではなく、犯罪者という「人」に注目する「実証学派」だったのだ。

よく誤解されることだが、シカゴ学派の犯罪学と「犯罪機会論」は別物なのである。

それはともかく、ショウとマッケイは、インナーシティでは住民の入れ替えがあっても、つまり住民のエスニシティ(民族性)とは関係なく、最高の非行者率が続いていたことを発見した。

そうなってしまうのは、この地域では、「遊びとしての非行文化」が民族や時代を超えて伝達しているからだと考えた。

このマクロ的な文化伝承の構造を、ミクロ的な文化学習の過程から説明したのがエドウィン・サザランドである。

サザランドは、ジョージ・ミードの社会心理学から強い影響を受け、個人にとっての犯罪の意味は、親密な私的集団での接触を通じて学習されると主張した。

そのため、犯罪に価値を見いだすグループに加われば、犯罪を肯定するようになり、逆に順法精神に満ちたグループに加われば、犯罪を否定するようになるという。要するに「朱に交われば赤くなる」というわけだ。

このように、サザランドは、犯罪を学習の結果と見なし、「分化的接触理論」を打ち出した。

もっとも、こうした視点は、その半世紀前、フランスのガブリエル・タルドによってすでに提示されていた。だがタルドの「模倣説」は、当時ライバルだったデュルケムによって、個人心理から社会現象は説明できないとして批判され、日の目を見ることはなかった。

しかし、ようやくサザランドによって、犯罪学における「学習理論」にスポットが当たるようになったのである(続く)。

【この記事は、Yahoo!ニュース個人のテーマ支援記事です。オーサーが発案した記事テーマについて、一部執筆費用を負担しているものです。この活動は個人の発信者をサポート・応援する目的で行っています。】