【#実名報道】「オオカミの餌」にされても受け入れるイギリス市民 日本との違いは?

実名報道か、匿名報道か。日本では、大事件が発生するたびにこの問いが議論の的になってきた。18日は、京都アニメーションのスタジオ放火事件から半年となり、実名報道の意義を主張し続けるメディア側と「メディアスクラム」を嫌う国民との間で、新たな論争が巻き起こりつつある。

筆者が住むイギリスでは実名報道が一般化しており、メディア側も市民もこれを既成事実として社会が回ってきた。匿名化は特定の理由がある場合のみ、だ。背景には、世の中で起きていることを「公の情報」として共有してきた歴史がある。

「オオカミの餌にされて」

一昨年9月、ぎょっとするようなタイトルの報告書がイギリスで出版された。

原題は「Thrown to the Wolves」。直訳すれば「オオカミに投げられた」になるが、慣用句の1つ「誰かを厳しく攻撃される状態に置く」、「見捨てる」などの意味になる。

驚くようなタイトルがついた報告書を出したのは、メディア報道による弊害を防ぐための市民団体「ハックト・オフ(Hacked Off)」だ。

英キングストン大学のジャーナリズムの教授ブライアン・カスカート氏が中心となり、複数の大衆紙による「電話盗聴事件」(数千人規模の被害者が発生)が発覚したことをきっかけとして、2011年に発足した。

「悲しみを書けば、新聞が売れる」

報告書が最初に紹介したのは、スコットランドのベタニーさんの話だ。

ベタニーさんは2018年1月、インフルエンザが急速に悪化し、敗血症となって死亡した。母親ヘザーさん、祖母、弟を含む家族全員が体調を崩していた。

娘の死後まもなくして、ヘザーさんは学校から連絡を受けた。地元の無料紙がベタニーさんのことを報道してよいかと聞いてきたという。「娘の人生を追悼する記事が出るなんて、素晴らしい」と思い、ヘザーさんは情報提供に応じた。

地元紙の報道後、すぐにほかの新聞が家族に連絡を取ってきた。連日、インタビュー取材の依頼電話が午後10時過ぎまでかかってきた。「娘が集中医療を受けた時、どう思ったか、救急車で運ばれた時、どうだったかと聞かれた。娘が死んだばかりなのに。いったいなんて言ったらいいの」。

ほかの家族もインフルエンザにかかり、四苦八苦していたところにかかってきた数々の電話。ヘザーさんは、ある記者に聞いてみた。

「どうして電話するの。悲しくてしょうがないことはわかってるはずでしょ」。記者はこう答えたという。「家族が悲しみに打ちひしがれているからこそ、連絡してるんですよ。遺族の悲しみを書けば、新聞が売れるんです」。

メディアの「攻撃」はヘザーさん一家だけに限らなかった。「娘の学校の友達から、連絡を受けたんです。フェイスブックのメッセンジャーに記者から取材の依頼がたくさん来て、まるで追われているようだ、と」。一家が住むハイランド地区は10代の少年少女の自殺率が高い。ヘザーさんはメディアの執拗な追いかけが娘の友人たちを追い詰めるのではないかと心配した。

学校にも取材依頼が行われ、葬式についての情報を求めてきた。ヘザーさんは地元の国会議員に支援を要請した。火葬場に数人の私服警官を配置してもらい、メディアが入れないようにした。「こんなことまでしなければならないなんて。娘を失ったばかりなのに」。

脅されて取材に応じる

もう1つ、「オオカミの餌にされて」から紹介してみよう。

ヘザーさんの家族が経験したことは、2017年5月、イングランド地方北部マンチェスターで発生したテロで被害にあった家族の経験をほうふつとさせた。

アメリカのシンガーソングライター、アリアナ・グランデのコンサートが開かれたマンチェスター・アリーナにはたくさんの少年少女の観客が詰めかけていた。公演終了直後、ロビー付近で爆発が発生。実行犯を含む23人が死亡し、59人がけがを負った。

観客の一人、マーティン・ハイアットさんの母親フィーガンさんは、息子の姿を探して、アリーナ付近にいた。家では10代の二人の子供たちが待っていた。

フィーガンさんが驚いたことに、報道陣が電話やメールで子供たちに連絡をつけていた。子供たちの一人がマーティンさんの死を知ったのは、家までやってきた記者の一人に教えられたからだった。

事件から2か月を経ても、報道陣による取材依頼は止まらなかった。「ある記者にこう言われたのよ」とフィーガンさん。「取材に応じても応じなくても、こちらはでっち上げて何か書きますよ」、と。フィーガンさんはしぶしぶ記者を家に入れ、インタビューに応じざるを得なくなった。「ほかに選択肢がなかった」。

1年後、メディアの報道ぶりについて調査をした報告書(「カースレーク・アリーナ・レビュー」)が出た。グレーターマンチェスター圏のバーナム市長が命じた調査である。

報告書は、遺族・関係者がメディアに「追跡されたと感じた」こと、看護師や警察官であるふりをして遺族に接近した記者がいたこと、家族の居場所を探すために病院を訪れた遺族や関係者は「取材に応じないという返答を無視する、メディア陣に遭遇した」ことを指摘した。

イギリスでは実名報道が原則、なぜ市民は受け入れる?

イギリスでは、実名報道が原則だ。

事件・事故の被害者あるいは容疑者の実名や顔写真が報道されるのは日常の光景だ(ただし、性犯罪の被害者の場合は匿名。容疑者が未成年者の場合も報道が限定化される)。

こうした情報は公的情報として認識されており、実名報道となることを前提として物事が運ぶ。

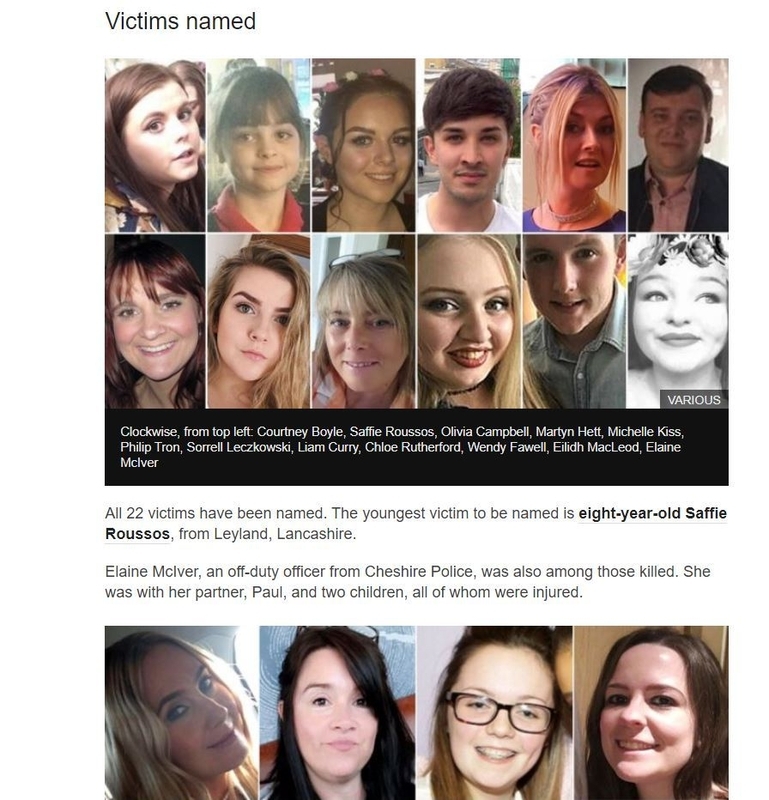

例えば、テロ事件が発生し、死者が出たとしよう。先のマンチェスター・アリーナでのテロ事件もそうだったが、亡くなった方の名前、顔写真は新聞やニュースサイト、テレビ番組でそのまま紹介される。

▽マンチェスター・アリーナでのテロの犠牲者の写真を掲載するBBCニュースのウェブサイト

遺族は亡くなった家族の追悼として、BBCが実名、顔写真を掲載することに「参加」する。ウェブサイト上には、家族が輝いていた時の笑顔が残る。家族はこの世から消えたけれど、BBCのつづるストーリーの1つとして、永遠に姿を残すことになる。これが遺族にとっては、癒しともなりうる。

では、改めて、なぜこのような報道が可能で、英市民はこれを受け入れているのだろうか?

共同通信記者の澤康臣氏は、著書『英国式事件報道 なぜ実名にこだわるのか』(文藝春秋、現在は金風舎から「イギリスはなぜ実名報道にこだわるのか」としてペーパーバック版で発行)の中で、英米のジャーナリズムを表す言葉を引用している。米ワシントン・ポスト社主だったフィリップ・グレアムが言った、「ニュースは歴史の第1稿」である。澤氏は続ける「ジャーナリズムは記録(ジャーナル)なのだ」、と。

イギリスでは、誰がどこで何をしたのか?どんな人が被害にあったのか?容疑者は誰なのか?こういった情報を公に伝えるのが、メディアの仕事として認識されている。事件・事故報道では、固有名詞は公的情報の1つだ。

また、何世紀も前から築き上げられた「オープン・ジャスティス(開かれた司法)」の考え方も実名報道の背景にある。

一人一人が構成員となる社会の中で、開かれた場で、透明性をもってさばきが行われること、誰にとっても公正な裁判が行われることは、人間の自由を保障する、基本的な権利である。その権利が行使されている状況を伝えるのが、メディアの役割だ。

報道に制約がつくのは、例外があるときのみ。

例えば、記者は裁判所(公の場)での審理に立ち会い、見聞きしたことを報道することができるが、以下のような制約が設けられる。

原則は司法進行の妨げをしない(「法廷侮辱罪」に問われないようにする)ことだが、18歳未満が被告となった場合、自動的に報道禁止となるのがその名前、住所、学校名、写真など。性犯罪事件の場合、被害者も自動的に匿名で報道される。そのほか、裁判官の判断によって報道制限がつく場合もある。

イギリスのメディアは17世紀ごろから発達してきたが、現在まで自主規制状態だ。先の電話盗聴事件の反省をきっかけにできた「独立新聞基準組織」(IPSO)が倫理規定を設けているが、この組織を国の法律によって立ち上げるのか、新聞発行者による自主規制にするのかで大論争が起きた。最後は自主規制で押し切った形となった。

ソーシャルメディアを含むメディアの「暴走」を止めるには、法律しかない。例えば、名誉棄損罪やプライバシー侵害、法廷侮辱罪などが使われる。

それでも、報道被害を防ぐには十分ではないのが現状だ。「ハックト・オフ」の存在自体が、熾烈な報道ぶり、行き過ぎた商業主義の象徴である。

イギリスでは、メディア報道によってひどいことも、痛みも相当あるけれども、市民は、オープンで自由な社会の維持の方を選び取ってきたといえよう。新聞メディアが法律による規制ではなく、自主規制を通しきったのがその証左である。

固有名詞を使って報道することは、「人間を描くこと」でもある。

最終的には、どのような社会を国民が望んでいるかで実名・匿名報道の良しあしが決まってくるのではないか。

例えば、安全性を最優先し、人の気持ちへの配慮を重要視することで、事件や事故の「細部はおぼろ気」であってもかまわないとする社会を望むのか。

それとも、メディア報道の自由を何よりも重視し、公のために事実を伝える・記録することを前提として、「原則オープン・例外を特定」を選択するのか。果敢な報道の結果、時には苦しみ、傷つくこともあるだろう。

イギリスは後者である。日本は今、前者に向かっているのだろうか。

(次回は、イギリスを含む海外の報道機関の編集規定の比較を取り上げます。)

***

◇この記事はYahoo!ニュースとの連携企画記事です。大きく報道される事件が発生するたび、氏名や顔写真の報道を巡って議論が過熱しています。なぜ、実名報道でメディアとユーザーは対立してしまうのか。考えるヒントとなる記事を不定期で連載します。