オープン性、双方向性がキーワード ードイツ通信社(DPA)が目指すもの

毎秒を争う報道合戦の先頭に立ってきた通信社を取り巻く環境は、大きく変わっている。

今や、携帯電話を片手に事件発生の生映像を送ってくるのは、現場に居合わせた一人一人の市民であり、第一報はソーシャルメディアであっと言う間に拡散されてしまう。

メディア環境激変の中、通信社はどう対応しているのか。

5月中旬、ドイツの通信社最大手「ドイツ通信社(DPA)」のオフィスを訪ねる機会を持った。DPAでは、2010年にベルリンに統合編集室を作って以来、オープン性、双方向性をキーワードにしているという。

ガイド役になってくれたのは、一般ニュースの統括者パトリック・ノイマン氏。ソーシャルメディアの社内トレーナーでもあった人で、ソーシャルメディアの使い方になると、水を得た魚のように生き生きと話してくれた。

***

ベルリンで新聞社が集まる地域の一角にDPAがある。かつての国境検閲所で今は観光名所の1つになっている「チェックポイント・チャーリー」から、歩いて数分である。同じビルの中に、日本の共同通信も入っている。

DPA通信とは

DPAは第2次世界大戦後の1949年、3つの通信社がまとまって1つになり、ドイツ北部ハンブルクで設立された。

現在の使用言語はドイツ語、英語、スペイン語、アラビア語。編集局はベルリンに統一されており、182の株主(新聞社、雑誌社、公共・民間放送など)がいる。株主をメディア企業(通信企業、テック企業も含め)に限定しているところが特徴だそうで、「決して国営通信社ではない。特定の勢力の広告塔にならない」ことを徹底しているという。

12の地域版サービスを提供し、国内の支局は60。

「ニュースには国際的な視点がなければならない」と常に考えてきたそうで、国外には100の支局を置いている。「支局の維持にはお金がかかるが、必要だからそうしている」。毎日の配信記事本数は2600本だ。

編集スタッフは680人で、そのうちの480人はジャーナリスト。ただし、関連グループ全部では1000人になる。世界中の支局にいるフリーランス契約の人を入れると数千人にも上るという。東京には特派員2人(ドイツ語、英語)を置いている。

以前は3か所に編集部があったという。

ノイマン氏によると、もともと、DPAは2つの本部体制で、1つが北のハンブルク、もう1つが中部のフランクフルトにあった。ハンブルクはテキスト(文字)情報が主で、フランクフルトは画像を中心に扱った。

西ドイツと東ドイツが統一され(1990年)、ボンからベルリンへの首都機能移転が完結したのは2001年だった。ベルリンが首都になったので、政治部門がベルリンに移動し、フランクフルトが中心だったオーディオビデオ部門もベルリンに来た。DPAのベースがハンブルク、ベルリン、フランクフルトの3つになってしまった。

インターネットが普及し、オンラインで情報を発信することが必須となったが、3か所にベースがあると作業が非効率になった。そこで、2010年、編集作業をベルリン・オフィスに集めることになったのだった。

「文字情報、画像、オーディオ担当者のところに行って、直接話ができる。事前に何をやるかも相談しやすいし、より早く、もっと多くのことができる」ため、最善の選択だったという。

速報を求められるのが通信社の常だが、実際には事前の計画作りに時間を費やす。何週間も前から準備を始めるという。

編集システムを刷新、互いのコミュニケーションにも使う

ベルリンに編集作業を一括集中させる際に、取り入れたのが新たな編集システムだ。

チェコの編集システム制作会社が出しているものを、自社のニーズに応じて改訂した。

特徴の1つが、内部だけで共有される情報を付けて原稿のやり取りができる点だ。例えば、「この原稿の2段落目がおかしいから、見ておいてくれ」などのメッセージを付ける。メールソフトを開けて連絡をする必要がなく、要件が1回で足りてしまうという。

また、誰がどこで何をしているのかも互いに分かるようになっている。

例えば、今日、ノイマン氏が何をしているかを知りたいなら、「このシステムに入ると、私が今、ブリーフィングをしていることが分かる」。

記者があるトピックを取材しようとするとき、実は北京にいるスタッフがカバーできるかもしれないことも分かる。こうした情報を基に、リソースを効率的に使える。

DPAが改造を加えた編集システムをほかの通信社にも販売しているという。

メッセージアプリで連絡しあう

しかし、いざ事件が発生してすぐに連絡を取りたい時、メッセージアプリのWhatsAppが良く使われているという。何かイベントがあれば、WhatsAppでグループを作り、情報を交換し合う。

「ドイツでは、データの安全性についての懸念が大きい」とノイマン氏。「WhatsAppはフェイスブックが所有しているから、WhatsAppの情報はフェイスブックに行ってしまうわけだけれども、即時に情報を交換したい時、大いに役立つツールだ」。

編集室の中を案内してもらう。

縦に細長い編集室には、普通の事務所のようにフラットスクリーンが付いたコンピューターが乗った机が並ぶ。

「90%以上はホットデスク体制になっており、スタッフは特定のデスクを持たない場合がほとんどだ」という。

早番の人は午前6-7時頃に勤務を開始。午後3時ごろまで働く。真夜中から働く人は、3-4人いる。

中央部には輪のように机を並べた場所があった。「ニュース・デスク」と呼んでいる。ここに情報が集まってくる。

ニュース・デスクの少し先に、ガラス張りの小部屋があった。ここに入って、実際どんな風に情報を配信しているのかを説明してもらった。

「私たちは通信社なので、コンテンツをメディア企業に販売している。自分たち自身が直接、一般読者に向けて出版するのではない」。

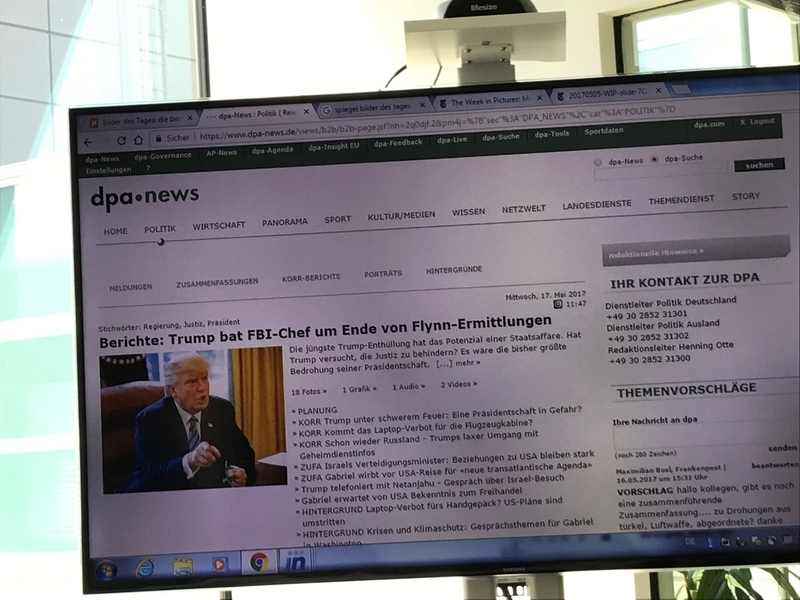

そこで、「顧客向けのサイト」(画面、下)を見せてもらう。

一見、普通のニュースサイトのように見える。

この日話題になっていたトランプ米大統領の記事が写真付きで出ている。ここから、写真、インフォグラフィックス、速報、分析記事、画像、動画のコンテンツを顧客となる新聞社などが拾い、自分たちのウェブサイトに載せてゆく。

このサイトを通じて、新聞社などがDPAにコメントを残すこともできる。「今朝の政府の発表について、詳しい記事が欲しい」など。DPAは「何時までに出す、と答えを返す」。

実は、このような双方向性はDPAにとって、初めての試みだった。

双方向で情報交換をするようになったきっかけは、ライバルができたからだった。ある通信社がDPAよりも低価格で同様のサービスを展開したのだ。

DPAはより多くの人材を抱えているため、価格を低くすることは難しかった。しかし、「私たちのサービスを使ってくれれば、直接連絡を取りながら、コンテンツを配信できる」とアピールした。3年後、ライバル社は姿を消した。「価格が低すぎたのだと思う」。

双方向のサービスは、生き抜くための戦略だった。

ソーシャルメディアを専門に見るスタッフも

編集室のニュース・デスクの1人が、ソーシャルメディアを専門にチェックしている。「スペシャル・アプリケーション・オフィサー」という職名で、ニュースのファクトチェックを行う。

「通常であれば、一人一人のジャーナリストの仕事だが、今は複雑化している」ため、専任スタッフが必要になった。「担当者はソーシャルメディアについて詳しく、ほかのジャーナリストよりも技術上の知識がある」。

ジャーナリストは「編集者であり、プロデューサー」

ノイマン氏によると、ここ数十年で、仕事のやり方が随分変わったという。

「今はジャーナリストというよりも、編集者、プロデューサーといった方が仕事内容に近いかもしれない」。

それは、顧客のニーズが変わっているからだ。

「20年前、DPAは原稿を送り、それを新聞社が書き直していた。今は、DPAの記事をほぼそのまま、90%使いたがる。あまり書き直しをしなくなった」。

そこで、そのまま出せるようにパッケージ(画像、動画など)として出す。「これから加工されるコンテンツとしてではなく、完成版として出すようにしている」。

その背景にはメディア環境の変化があった。「大きなメディアを別にすれば、オリジナルな記事をどんどん出すほどの十分なマンパワーがない」という。「地方では、廃刊となったか縮小したメディアが多い。一人で3頁から4頁を作らなければならない場合もある。リライトする時間はない」。

10-15年前は、DPAで付けた記事の見出しは、作業途中の見出しだった。今はそのまま印刷されてしまうので、「もっと時流に乗ったものする」という。同時に信頼性を維持することも重要だ。「推測で書かない事」。

一方通行から双方向、そして公的場所での議論へ

10年ほど前までは、顧客であるメディアとDPAとは一方通行の関係だった。DPAは記事や画像を作り、これを配信する。顧客はこれを受け取る、と。

良い記事があったり、間違いがあれば顧客がDPAに電話してくることもあったが、毎日のことではなかった。経営幹部同士で話す機会はあっても、現場でコンテンツを作るレベルで互いに話すことはなかった。

今は、地方紙の誰かがDPAの配信記事に苦情があったり、あるいは「こんなことをカバーして欲しい」などのアイデアを持っていれば、直接電話をかけてきたり、編集システムを通して連絡してくる。

若い編集者の場合、ツイッターで連絡してくることもあるという。

DPAはメディア媒体としてツイッターアカウントを複数持っており(ドイツ語版、英語版など)、顧客のニュースサイトに記事が掲載された場合、ツイッターを通じて紹介している。

例えば、顧客である新聞社の編集スタッフが、公のコミュニケーションの場であるツイッターを通じて、DPAに対して「どうしてこれを報道しないのか」と聞いてくるようになった。

DPAは「それはもう出している」と関連のアドレスを紹介して返事をしたり、「良いアイデアをありがとう。プライベートで話そう」と答えるという。

「通信社が陰に隠れていた時代は終わった。一般市民が、新聞社のサイトに間違いを見つけて、それがDPAの配信記事だったら、新聞社にだけではなく、DPAにもなぜ間違えたかという問い合わせがソーシャルメディアを通して飛んでくる」。

ノイマン氏は、すべてが公に出てしまうこの状態の方がいい、という。「説明責任を果たす必要がある」と信じているからだ。「カーテンの影に隠れて、一般の人がこちらが何をしているか分からないようでは、ダメだ」。

信頼を取り戻すために

ドイツでも主要メディアに対する反感が存在しているという。「信頼感を取り戻すためにも、間違えたら、なぜ間違えたかを説明して訂正することが重要だ」。

「人々が報道に批判的であるのはいいことだと思う。しかし、メディアが嘘をついていると言われたら、私たちは違うと答える。私たちは事実を書いている、あなたが事実を気に入らないのならば、しかたない、という」。

あえて反論することもある。例えば、ドイツでは難民・移民の受け入れが増えて、国民の一部に反感を持つ人がいた。「ある殺人事件の犯人が難民だった。すると、すべての難民が殺人者だと主張する人もいる」。

そこで、DPAは「ある事件では殺人者は確かに難民だったが、ドイツで発生する殺人事件のほとんどがドイツ人によるもので、難民ばかりではない、と説明した」。

ノイマン氏によると、DPAはこうしたことをツイッターの場で説明してゆくことに意味があると思っている。「新聞を買わない人、ニュースを見ない人もいる。こういった人々にツイッターを通してリーチできるかもしれない」からだ。

ソーシャルメディアに力を入れることで、どんな収入を得るのか?

「お金は稼げないが、やるべきことだからやっている」、とノイマン氏。「信頼感を再び築き上げるためにやっている」。

ソーシャルメディアの使い方を指南

「もっとオープンであるべき」がモットーのノイマン氏。DPAのジャーナリストにソーシャルメディアの使い方を教えていたこともある。

「ドイツでは労組の力が強いので、記者に強制的にアカウントを作るようにはできない。個人がやりたくなければ強制はできないが、すべての記者がソーシャルのアカウント(ツイッター、フェイスブック、インスタグラム)を設けるようにアドバイスした」という。

例えば自分から発信はしなくても、少なくともアカウントを作ってみて、リサーチのためにでも使うように勧めている。

どんなことをツイッターで発信してもらっているのだろうか。

ニュース自体は顧客の媒体向けになるが、記者が何をやっているかを発信しなさい、「ニュースの裏を伝えなさい」といっているという。

例えば、米大統領官邸で会見に出るなら、会見が始まる前にコーヒーとベーグルでくつろいでいる様子の写真を流し、「これから始まるところだ」とツイートできる。

会見の記事を配信した後、「自分は会見をこう分析する」などの感想を流したり、顧客となるメディアに掲載された記事のアドレスを載せてシェアする。

ツイッターの使い方を教えていた時、「ソーシャルメディアの場に出ていることはいいことだ」と繰り返した。「ジャーナリストが(読者と同じ)人間であることを示せる」からだ。「政府の操り人形ではないことを示せる」。

ただし、実際には記者たち全員が積極的に導入したわけではなかったという。

「3年ぐらい前までは、ドイツのジャーナリストはソーシャルメディアをやりたがらなかった。今は、半分の人は積極的だが、残りの半分はやりたがらない」。

「奇跡のツイート」を探す

一般的なソーシャルメディアよりもさらに便利なのがデータ分析ソフトだという。

昨年夏、フランス・ニースで勃発したテロ事件。発生当時は気付かなかったが、「後で分析ソフトで見てみたら、フランスの通信社が報じる30分前に、ニースで何かが起きることをつかんでいた」。もしこの情報を見ていたら、「誰よりも早く報道できたのに」とノイマン氏は悔しがる。

「500万件のツイートがあったら、その1つが何か特別な事件に発展するかもしれない」。

この「奇跡のツイート」を見つけるために、ソーシャルメディアを24時間チェックする人員を置いている。1日に10回、「こういうことが起きている、何か起きそうだ」という情報を社内向けに出している。

しかし、「誰よりも早く」だけでは十分ではないという。飛び切りの、ほやほやの情報を手にした後で、DPAのネットワークを使ってその信ぴょう性をチェックし、信頼できる記事として配信するのが最終目標になる。

炎上対策はどうしているか

DPAは自社のニュースサイトを持っていないので、コメント欄がなく、したがってここが荒れることはないが、ツイッター上の「荒らし」のようなツイートについては「特に何もしない」。

「重要なことは、オンライン上の中傷、罵詈雑言が炎上状態になった時、火に油を注がないことだ」。

ノイマン氏は、ドイツの新聞社最大手アクセル・シュプリンガー社が発行する高級紙「ヴェルト」の対応を紹介した。

昨年、ヴェルトはコメント欄対応のために特別のチームを作り、朝6時から夜10時まで3人で対応させた。すべてのコメントを読み、コミュニティのルールに沿わない人には使用を禁止した。

結果として、非常に良いコミュニティができたという。批判的なコメントは来るが、「憎悪ではない」。

中には「ヴェルトは嘘ばかり書いている」と言う人がいた。そこで、「どこが嘘と思うのか」と問いかけた。返答が来たことで、当初読者は驚いたという。「話を聞きたい」と言う姿勢を出して、対話を続けた。

こういう状態になるまでにヴェルトは時間を割き、人材を投入した―ここが肝心なのだとノイマン氏はいう。「批判的なコメンテーターをコミュニティの一員として迎えることだ。将来、購読者になってくれる人かもしれない」。

ある地方紙はコメントを残すには実名を出させるようにして、コミュニティづくりを行ったという。

「ジャーナリストと読者の力関係が変わっている」。

メディア側は自分たちを何でも知っている、一種の神として見るのではく、「限界がある人、働く人」として受け止めることをノイマン氏は勧める。「そうすれば、よく知っている読者から学べる」。

ノイマン氏はこんな逸話を教えてくれた。

「何年も前の話だが、ビートルズについてプレスリリースを出したら、事実の間違いがあった」

「オーストリアでビートルズの私的博物館をやっている人が電話してきて、ここが間違っていると指摘した。もし将来、ビートルズについて書くときには、自分に連絡して、情報源として使いなさい」、と。

「私はジャーナリストだ、だから何でも知っている、あなたはただの読者だという風に考えるべきではない」。

スナップチャット用にコンテンツを作るスタッフもいるという。このスタッフは20代だ。「スナップチャットでどうやってお金を儲けるのか?それはまだ分からない」。ノイマン氏の娘は「毎日、スナップチャットをやっている」という。

「DPAの編集システムも変わってゆくし、ジャーナリストの仕事の仕方も変わっていく」。嬉しそうに繰り返したのが印象的だった。