「痴漢対策にピン」はエジプトで映画化されていた。「身を守る」女性たちの選択は?

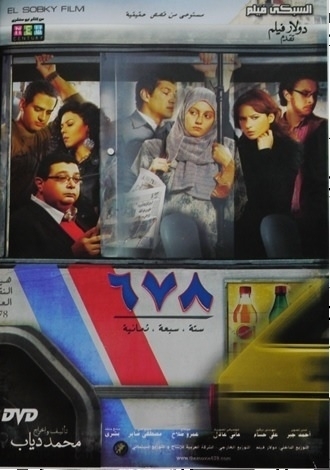

痴漢にあった女子中学生が、保健の先生から、次は安全ピンで刺すよう教えられたという漫画がTwitterで拡散し、話題になっている。この議論は10年ほど前にエジプトで沸騰した問題である。エジプトでも女性に対する路線バスでの痴漢が社会問題となり、痴漢行為に対してピン(待ち針)やナイフで応酬する女性を描いた社会派映画『678』が2010年に公開され、欧州でも紹介された。性的な問題を表沙汰にすることを嫌うイスラム社会という背景は日本とは異なるが、男性中心社会で痴漢やセクハラに女性が声を上げにくいという点では共通する。

舞台はエジプトの路線バス

映画タイトルの『678』は路線バスの番号であり、カイロ中心部のタハリール広場から郊外の貧しい地域に向かう路線である。主人公のファイザは2児の母で、カイロ中心部の庁舎で働く下級公務委員。エジプトの下級公務員は月給1-2万円の低所得層であり、学校での支払いが滞納したために、子どもたちが学校の中庭に両手を挙げてたたされるという罰を受けたことに心を痛める場面が出てくる。

ファイザは職場に通うのに678番の路線バスを使っている。イスラム式のベールで頭を覆っているが、混雑したバスに乗るたびに男性から身体を触られたり、体を押しつけられたりという痴漢行為を受け、日々、精神的な苦痛を負っている。

ファイザはテレビを見て、「セクハラから身を守る」というテーマでセミナーを開いているアクセサリー作家のセバを知り、セミナーに参加する。セバは裕福な階層で、夫は医者。夫とサッカー観戦に行き、エジプト代表が勝利して気勢を上げる群衆の中で、夫から引き離されて、男たちに囲まれて集団的なセクハラを受けた経験を持つ。

セバはセミナーの参加者に痴漢やセクハラを受けた経験についてのアンケートをとるが、ほとんどの参加者が「ない」と答える。セバはセミナーの後で一人残ったファイザに話しかけ、「なぜ、隠すのか。痴漢にあったと声を上げなさい」というが、ファイザは「あってはいない。私は自分を守りたいだけだ」と答える。その時、セバはファイザがベールを止めている待ち針を抜き取って、「自分を守りたいなら、これを使えばいい」という。スクリーンにセバが指先でもつ5センチほどの長さの針がアップになる。

痴漢から逆切れされる

後日、ファイザはバスで痴漢行為をしてきた男性に対して、ベールの針を抜いて、手に突き刺す。男性が悲鳴を上げ、「何をするんだ」と怒鳴る。ファイザは「あなたは私の身体を触ってきたからだ」と答えるが、男は「この女は私を針で刺した。気が違っている」と責める。他の乗客たちもファイザに非難の目を向け、ファイザは逃げるようにバスを降りる。

ファイザはバスを避けて乗り合いタクシーに乗るが、夫から「生活は苦しいのだから、バスに乗れ」と言われて、また路線バスに戻る。バスではまたもや若い男が痴漢行為をしてくる。ファイザは男を手に持った小型ナイフで刺す。中途半端にピンを使って騒がれるよりも、ナイフで報復すると決めたのだ。何人もの男たちが同じ路線バスの中で切りつけられ、新聞でも「バスの切り裂き魔」と取り上げられ、警察のベテラン刑事が捜査に乗り出す。しかし、刑事が被害者の男たちに事情を聞いても、男たちは痴漢をしたことを話そうとはしない。

刑事は切り付けられた男のズボンにピンポン玉大のレモンが入っているのを見つけて、痴漢に対する女性による報復ではないかと気づく。レモンをポケットに入れておくことで、女性から痴漢の抗議を受けても、「レモンが当った」と言い逃れる手口だ。刑事はセクハラ問題のセミナーを開くセバを訪ねる。そこにファイザがやってくる。セバの目くばせで、そそくさと立ち去ろうとするファイザを刑事が呼び止める。

痴漢の告訴は”社会の恥”

この映画ではもう一人の女性主人公として、痴漢被害者のネッリーが登場する。民間の会社のコールセンターで働いている。男性客による電話での言葉によるセクハラにいつも腹を立てている。婚約者は銀行マン。中流家庭である。

ネッリーは家の前で道路をわたろうとした時に、通りがかった車の運転手に胸を触られる。ネッリーは車を追いかけ、止まったところで、車のボンネットに飛び乗って、家族とともに運転手を捕まえ、警察署に突き出して、痴漢行為で告訴する。

ネッリーはエジプトで痴漢を告訴した初のケースとして、テレビ番組に招かれ、視聴者の電話による質問を受ける。視聴者からの電話では「目立つ格好をしているのではないか」とか、「痴漢行為が起こるなんて聞いたことがない」というような批判的な反応がほとんどだった。

ネッリーの両親はネッリーの告訴が、まるでエジプト社会を中傷する行為であるかのように受け取られているのを知って「告訴を取り下げるべきだ」とネッリーを説得する。痴漢行為を表沙汰にすることは、自分の恥をさらし、家族の恥をさらし、社会の恥をさらすことになるというとらえ方だ。ネッリーは告訴の取り下げを拒否するが、婚約者も親には逆らえない、として取り下げはやむを得ない、という。ネッリーは孤立無援となり、女性セミナーを主催するセバに出会う。

この映画の冒頭に「この映画は実話をもとにしている」と但し書きがある。実話というのは、ネッリーが関わる痴漢告訴事件の裁判のことである。映画のテーマは痴漢を警察に告訴したネッリーの決断だが、中心の物語は、路線バスで痴漢行為を受けてピンやナイフで逆襲するファイザが担い、敏腕刑事による捜査という事件物的な展開となる。

痴漢の告訴を受け付けない警察

路線バスでの傷害事件を捜査していた刑事は、セバとファイザに、ネッリーも加えた3人を共犯と考え、警察署に呼び出す。刑事は、「傷害でけがさせただけで懲役15年。それを何回も繰り返せば、終身刑になる」と脅した後、「これで終わりにして、家に帰れ」と告げる。苦労して「切り裂き魔」の正体を突き止めたのに、この刑事の対応は、奇妙だ。しかし、この対応が、映画のテーマと深く絡んでいる。

映画の前半で、ネッリーが痴漢行為をした運転手を捕まえて、警察署に突き出した時に、所轄の警察官は、痴漢行為での事件受理を拒否する。警官はネッリーが犯人を取り押さえる時に車に引きずられて軽いけがをしたことを指摘して、「傷害で訴えるなら痴漢よりも刑は重い。痴漢では事件にならない。あなた自身の名誉のためにも、傷害で訴えたらどうだ」と提案する。ネッリーは激怒し、「痴漢行為」にこだわる。すると、警官は「ここでは扱えないから、本署に行ってくれ」という。警官としては、傷害なら立派な犯罪だが、痴漢はスキャンダルだという認識なのである。

刑事がファイザを犯人と突き止めながら事件にしなかったは、ネッリーの痴漢告訴の受理を拒否した警察官と同じである。刑事はファイザを逮捕すれば、痴漢行為に対する女性の反撃の是非が問題化することを恐れ、事件にしないことによって社会の伝統的な秩序を守ることを選んだのである。

この映画を見ると、伝統的なイスラムの社会意識が根強いエジプトで、女性の方から男性の痴漢行為を公にすることを忌避する様子が見えてくる。痴漢行為が社会で広がっていても、被害者の女性が、それを告発することが許されない空気が蔓延している。性的な問題はすぐにスキャンダルにされてしまう。さらに、映画では、エジプトでバスでの痴漢が広がるのは、貧困によって、若者たちが結婚できず、ゆがんだ欲求不満を募らせているという社会問題があることも描かれる。

3人の女性たちのそれぞれの行動

この映画の興味深い点は、女性たちがどのように痴漢行為に対処するのか、という問題を提起しているところである。女性に被害者として抗議の声を上げることを求めてセミナーを開くセバ、声を上げることなく、無言でピンやナイフを使って痴漢男に制裁を加えるファイザ、法廷に訴えて正義を勝ち取ろうとするネッリーと、3人の女性たちがそれぞれの立場で、せめぎ合う。

セバはファイザがナイフを使ったことに驚くが、ファイザは「当然の報いだ」と抗弁する。セバはナイフを使うのは間違いだと告げ、「痴漢行為の被害者であることを表沙汰にすることを嫌う遅れた考え方だ」とファイザを批判する。するとファイザは「あなたがバスに乗って痴漢にあったら、私のようにするしかない、とわかるはずだ」と反論する。

ファイザとセバが対立する背景には、単に考えの違いというだけでなく、貧富の格差がある。貧しいファイザは当時1ポンド(13円)の料金で満員の路線バスに乗り、痴漢行為に悩まされなければならないが、裕福なセバは路線バスに乗る必要はない。ファイザはナイフを使ったことを諫めるセバに「きれいごとは、自分が満員の路線バスに乗ってから言え」となじったのである。

セバはファイザの言葉に衝撃を受けて、髪を切り、身体の線が見えない、ゆったりとした長衣を着て、バスにのる。そして、痴漢行為に遭い、やはりナイフを使って痴漢を切りつける。その後、警察に自首する。取り調べに当たった刑事は「男から被害届は出ていない」と言って、セバの手錠を外す。刑事は妊娠していた妻が赤ん坊を出産直後に死亡している。刑事の生活や妻の死が描かれることで、刑事がファイザやセバが被害者なのだと理解したこと示している。

一方、セバに痴漢行為を働き、傷つけられた男は、ファイザの夫だった。この下りはご都合主義だが、脱ぎ捨てた夫の衣服のポケットからレモンを見つけて、ファイザは夫がバスでセクハラして、その逆襲を受けてけがをしたことを知り、夫につかみかかって責める。

社会に抗して声を上げ始めた女性たち

この事件の後、ファイザには変化が訪れる。子ども二人が通っている小学校に行き、二人の子供たちが見せしめに立たされていた中庭の壁の前に、自ら手を挙げて立つ。それは学費が払えないために学校が子ども二人に与えた罰である。学校中の子供たちがファイザを見て、騒ぎ始める。校長が「お母さんやめてください」という。ファイザは「私の子どもに二度と罰を与えないと約束してくれたら、やめます」といい、校長は約束する。この行動は、ファイザが学校側の横暴に黙って耐えるのではなく、正面から声を上げるという心境の変化を示している。

映画の最後の山場は、ネッリーの裁判である。ネッリーは家族の説得で痴漢行為の告訴を取り消すことを求められ、彼女のよき理解者だった婚約者も圧力に屈している。ネッリーは痴漢行為に対抗するためには、泣き寝入りせずに、公然と戦うしかないと決心している。裁判を続けるためには、「婚約者と離れる」ことも覚悟している。

ネッリーの婚約者は、銀行員をしながら、カイロのミニシアターでスタンダップ・コメディ(一人漫才)に出ている。ネッリーは婚約者の後でマイクを握ってステージに立つ。観客の前で、自分に起こった痴漢事件の顛末を話し、「みんなが私に圧力をかけて、裁判を取り下げさせようとしています。恥だからだと。どんな女性にもなくてはならないもの、それは安全です。しかし、私はいま、安全はどこにもないと感じています」と訴える。婚約者もそれを聞いている。

法廷で裁判官と向かい合って立つネッリー。裁判長が「原告の弁護士から告訴を取り下げるとの申し出がでています。同意しますか?」とネッリーに問う。ネッリーが答えようとすると、婚約者が立ち上がって、「彼女は告訴を取り下げません」と声を上げる。ネッリーは笑顔で「告訴は取り下げません」と答える。

この映画は、最後のネッリーのこの一言にすべてが集約されている。社会の反発を受けながらも、告訴を取り下げなかったネッリーの決断が、痴漢被害を公にすることは恥をさらすことだという社会通念から女性たちを解放する第1歩になる。

最後に「この裁判で裁判所は、痴漢を働いた被告に禁固3年を判決した」と画面にテロップが流れる。続いて、「それから1年後、エジプト議会は痴漢・セクハラを犯罪とする法律を採択した」と続く。

映画の最後のシーンはバス停があるカイロのタハリール広場である。そこに立つファイザ。678の路線バスがゆっくりと近づいてくるところで、映画は終わる。彼女はバスでまた痴漢にあうかもしれない。その時、ファイザはどうするのだろうという問いが残る。ファイザの学校での行動と、裁判の継続を決めたネッリーの行動から考えれば、ファイザは痴漢に遭えば、声を上げて抗議するだろうと予感させるエンディングである。

エジプト革命に向かう社会の予兆

この映画は2011年春にエジプトの群衆がタハリール広場を埋めて、強権体制の打倒を叫び、ムバラク体制が倒れたエジプト革命の前年につくられた。映画は、痴漢の被害に悩む女性たちをテーマにしながらも、期せずして、エジプト革命直前のエジプト社会の空気の変化を伝えているように見える。

映画でも描かれるエジプトの貧困は人口の4割が貧困ライン以下というひどい状況で、貧富の格差は大きく開いている。さらに人口中央値が20代半ばで、人口の半分以上を占める若者たちの失業問題も、住宅問題も深刻である。しかし、「アラブの春」の前にはごく一部の過激派が、テロを行うことはあっても、大多数の国民は、イスラム教の教えを守り、権力の圧政と腐敗の元でも羊の群れのように従順だった。「アラブの春」では、そんな大人しい民衆が、堰を切ったように、怒れる群衆としてタハリール広場にくりだして、「自由と公正」をスローガンに「圧政者は去れ」と声を上げた。タハリール広場での18日間の大規模デモによって独裁者は辞任したのである。

エジプト革命で声を上げる群衆を見た後では、この映画が描く痴漢行為やセクハラに抗議の声をあげる女性の姿は、まったく自然である。しかし、映画は、みんなが押し黙っていたエジプト革命の前年に公開された。痴漢行為に対して無言でナイフの制裁を与えるか、または社会の大勢に立ち向かって声をあげるか、という選択の末に、昂然と声をあげる女性像を描いた。この映画は、社会でうごめいている空気を先取りし、エジプト革命を予兆する意味を持っている。

振り返って日本で痴漢対策としてのピン論争が盛り上がっている。日本でも満員電車で痴漢行為を受けても、恐ろしさの余り、声を上げることもできない女性たちが数多くいる現実がある。日本とエジプトでは社会的背景は異なるが、女性が声をあげるのか、黙ってピンやナイフを使うのか、または法的措置をとるのか、という選択肢があるだろう。痴漢に対して無言でピンで刺すことは、解決策にはならない、というのが、このエジプト映画のメッセージである。