東京五輪「総合プランニングチーム」発表のタイミングでエンブレム騒動を振り返る【書評】

2020年の「東京オリンピック・パラリンピック」まであと1000日を切った。マスコット候補や開会式・閉会式の演出を担当する「総合プランニングチーム」も先ごろ発表になっている。

大会マスコットは3案の中から、全国の登録小学校の生徒たちが投票で決める。各クラスに1票の投票権があり、結果は2018年2月28日に発表とのこと。すでに1万を超える小学校が、参加登録しているという(2017年12月23日現在)。

総合プランニングチームのほうは、映画監督の山崎貴氏、音楽家の椎名林檎氏、映画プロデューサーの川村元気氏、狂言師の野村萬斎氏ら8人が選ばれた。

安倍首相が登場するサプライズなどで話題になったリオ五輪閉会式の担当メンバーもこの8人の中に加わっている。

おおよそ2年半後に迫ったオリンピック本番に向け、祭典を彩る演出をどういったものにしていくか? の制作体制が整い、いよいよ具体的に動き始めるということだろう。

大会組織委が発表している資料によれば、総合プランニングの方針として「オリンピック開会式からパラリンピック閉会式までの4つの式典を、バラバラではなく、 1連の四部作ととらえていく」とのことだ。

※組織委が公開した「第24回理事会資料『開会式・閉会式について』」

「エンブレム騒動」をオリンピック・デザイン史から読み解く力作

五輪本番でどんなパフォーマンスが披露されるのか注目される。そんなフェーズだが、私としては2年前の「五輪エンブレム問題」をもう一度振り返っておきたい。

思い起こせば、当時は「パクリ?」「出来レース?」などと様々な疑惑が噴出して報道も加熱、旧作の撤回をへて現在我々が目にしている新エンブレムの選定に至ったわけだが、あの騒動は一体なんだったのか?

当時、様々なメディアに発言した論者の一人として、これは未だにスッキリしない出来事であり、個人的にはそのモヤモヤが解消されない限り次に進めないような気もしているからだ。

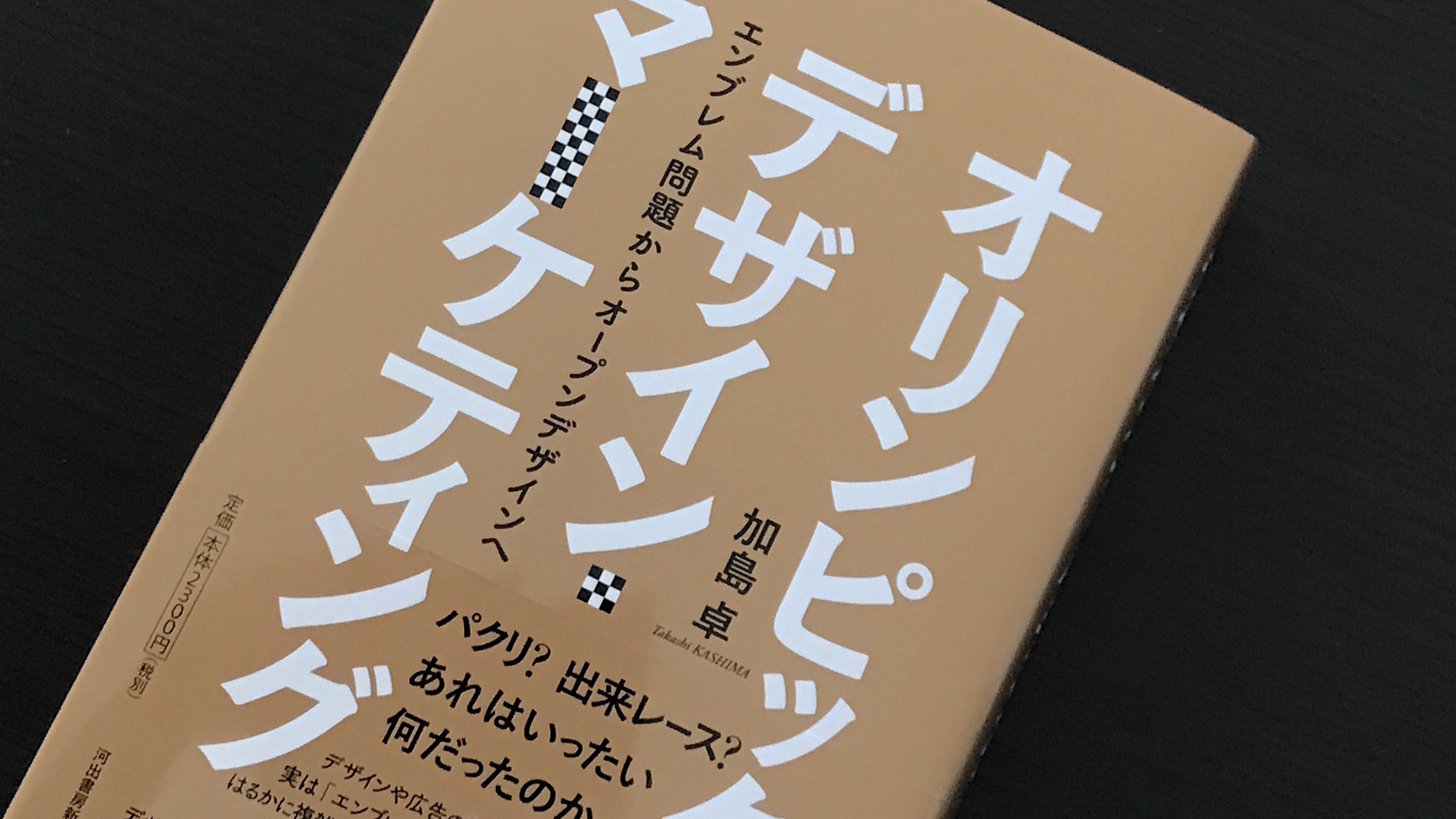

おりしも11月末(2017年)、この問題を総括する書籍が上梓された。『オリンピック・デザイン・マーケティングーエンブレム問題からオープンデザインへ』(河出書房新社)である。

著者の加島卓氏は「日本の広告とデザイン史」を専門とする社会学者。400ページを超えるこの大著の中で加島氏は、「オリンピックとデザイン」に関する膨大な資料を丹念に読み解きながら、エンブレム問題の核心を浮かび上がらせている。

加島氏とはちょうど2年前の今頃、この問題について3回にわたって「現代ビジネス」で対談したが、そのときの彼の視点がより深まっている印象も受けた。

※五輪エンブレム問題、根底には「異なるオリンピック観の衝突」があった(現代ビジネス2015.12.28)

本書ではエンブレム問題を論じるにあたり、幻の五輪に終わった「東京1940」から筆を進めているところが興味深い。

続いて日本のデザイン史的には大成功とされ、デザイン業界では未だに"伝説"として語り継がれる「東京1964」、そして札幌(1972年)と長野(1998年)の二つの冬季五輪、さらには海外で開催された大会に関してもデザインとマーケティングの観点から精緻に分析している。

読み進むうち、オリンピックがいかなる過程をへて広告ビジネスとの連携を強めていったのかも明らかになる。

いつの時代もオリンピックは"揉め事"だらけ?

読了して感じたのは、日本でも海外でも、そして過去も現在もオリンピックというものは、"揉め事"がとても多いイベントであるということ。エンブレムやポスターなど、グラフィックデザインがらみの案件に限って見ても。

一例を挙げると、結局開催には至らなかった「東京1940」も、まずエンブレム(当時は"マーク"と呼んだ)でひと悶着ある。このときは当初から公募で広くデザイン案を募ったのだが、選ばれた作品には審査員の手による修正が入った。デザイナー(当時は「図案家」と呼ばれた)ではなく、画家(美術関係者)が中心になって審査を行ったことも、デザイン業界の反発を招いたようだ。

大会ポスターも公募されたのであるが、こちらは使用に耐えうるクオリティのエントリーがなく再び募集することに。2度目の募集で選ばれた作品も、内務省の指導が入りNGとなる。

急遽、審査員を務めていた和田三造(洋画家・版画家)が制作にあたることになったが、意図してのものか? 偶然か? 仕上がった絵の構図は、1936年の「ガルミッシュ・パルテンキルヘン冬季大会」に類似したものだったそうだ。そして結局このポスターは使用されることもなく、大会自体が立ち消えとなった。

美術関係者からデザイン関係者へと主導権が移った「東京1964」も、実は現在語られるほどすんなりとは進んでいない。長くなるので詳細は割愛するが、デザイナーと組織委のあいだに入って様々な調整を行っていた美術評論家の勝見勝氏は、次のように述懐している。

「東京大会のデザイン課題は、条件が複雑をきわめ、過去のオリンピック諸大会がそだてた国際慣行を尊重すると同時に、各競技の特長をも尊重しなければならない。また、組織委内の担当の部局も多岐に分かれ、しかも処理の急を要するものが少なくなかった。さらに困難の度を加えたのは、組織委が直接担当する地域は、明治・代々木・駒沢をはじめ、各地に散在する競技場のみに限られ、その周辺地域は東京都をはじめ、地方行政機関の所管に属していることであった」(本書より。原出典は雑誌「グラフィックデザイン17号」1964年)

オリンピックだけでなく国や自治体を挙げてのイベントではこういった問題が生じやすいものらしく、大阪万博(1970年)のシンボルマークでも決定案の取り下げがあった。協会会長による「このマークは大衆ウケしない」という鶴の一声で。

海外でも事情は似たり寄ったり。オリンピックが商業色を強めるにつれ(1984年「ロサンゼルス五輪」あたりから)、そしてネットが普及するにつれ(2008年「北京五輪」あたりから)、オリンピックとデザイン・マーケティング、そして市民社会をめぐる環境はどんどん複雑になっていく。

北京五輪ではエンブレムやマスコットの不正利用が問題視され(パロディ画像がネットで広まる)、ロンドン五輪では見方によっては奇抜とも思えるエンブレムに批判が殺到、撤回を求める署名が多数集まり、リオ五輪のエンブレムは画家マティスの名作「ダンス」などの構図に似ているということで、盗作騒動がヒートアップした。

ちなみに、各大会のマークが「エンブレム」と呼ばれるようになったのは、五輪の商業化が進むにつれてのこと。この歴史の中で五輪のグラフィックデザイン案件の主導権も、デザイン関係者から広告代理店へとシフトしていく。それはエンブレムが"稼げるツール化"していくオリンピック史の一面でもある。

振り返ってもよい案を"選べては"いた

では、日本の"あのエンブレム"は結局どうだったのか? 騒動の真相とは? なんせエンブレムの撤回は五輪史上初の出来事だ。

そのあたりは、一番読み応えあるところなので興味のある方は本書を紐解いていただきたい。研究者である加島氏は、慎重に筆を進めながらも、ある"結論めいたもの"へと至る。そこが本書のクライマックスだ。

「オリンピックとデザイン」をテーマにした歴史書でありながら、膨大な資料を整理し再構築する著者の手つきが鮮やかで、推理小説のようなスリルもある。加島氏はさながら探偵のようである。

ただ、本書が示唆するエンブレム問題の"真犯人像"に対しては、私も概ね同意しつつ、多少見立てが違うところもある。

上にリンクした加島氏との対談をはじめ(見立ての違いはここにすでに出ている)、それ以前から各所で執筆しているように、あれは「パクリ」でもなければ「出来レース」でもない。幻となった佐野研二郎氏によるエンブレムは、スポーツ感とネットを含む多様なメディアへの展開力を兼ね備えた完成度の高いデザインだったと、私はいまでも評価している。

「東京1964」のDNAを引き受けつつ、新しい世代へのバトンタッチを図る。針の穴を通すようなアクロバティックな作業ができていた。現エンブレムも完成度は高いと思うが、このデザインにはそういった文脈が感じられない。印象としてはむしろ「東京1940」(美術家の世界)に先祖返りしたかのような。

つまり、振り返ってもよい案を"選べては"いたと思うのだ。

ただ、その決め方のプロセスには、公平性やオープン性の点でいくつかの深刻な問題があった。本書を通読してエンブレム問題の根底には、大量の人・金・物が動く「オリンピック」というあまりにもデカくかつ複雑なイベントの"闇"があると改めて感じた。

それは行政・企業・市民コミュニティの様々な思惑と利害調整の中で個人や運営組織の役割が曖昧になり、互いに互いの立場を"忖度"し合う関係性の中から発生するブラックホールである。その闇ではそれなりの頻度でバグが生じる。

だが、バグを乗り越えられたケースもある。ロンドン五輪だ。市民からの強い批判に対して、明確なビジョンを示すことでエンブレムを守り育てていったロンドン五輪組織委の筋の通った対応などを知ると、日本のあの騒動はやはり異例の事態だったと思わざるをえない。

ロンドンの五輪関係者は、エンブレムの奇妙な「見た目」に対して市民が受け取った違和感を、メディア展開の際の「使い方」を丁寧に説明することで解消して行ったのである。様々な媒体において、フレキシブルに活用していくことが求められるネット時代のエンブレムとして、これを選んだのだと。

「美は世界を救えるか?」に挑んだリオ五輪の開会式

いずれにせよ五輪は、デザイナーや表現者にとっていっそうハードルが高いミッションになっている。北京五輪開会式の衣装を担当した故・石岡瑛子氏も、かつて私のインタビューでオリンピックという仕事のハードさと特殊さについて語ってくれたことがある。

しかし、それだけにやりがいも大きいはずで、総合プランニングチームが「どんな演出プランを温めているのか?」はやはり気になるところ。

成否を握るのは、新しいテクノロジーも用いつつ「人類普遍のテーゼ」をいかに可視化するかだろう。

世界最大の広告祭であるカンヌ・ライオンズでは今年(2017年)、リオ五輪開会式の演出を担当したダニエラ・トーマス氏(映像作家)のスピーチを聞くことができたが、これは大変興味深いスピーチだった。

彼女はあの開会式を、文豪ドストエフスキーの「美は世界を救えるか?」という問いに対する答えとしてプランニングしていったのだと語った。

その命題の上に、ブラジルらしい大らかな国民性や文化の要素を加えて行った結果、あの演出が生まれたそうだ。つまり、表層的な華やかさやウケ狙いでは、世界には到底通用しない。

"オリンピック・デザイン"の本当の難しさはここにある。マーケティングでは金は動かせても、観る人の心までは動かせない。それはクリエイティブの役割である。

先に挙げた組織委の資料によれば、開会式・閉会式の基本コンセプトは「平和:和を尊ぶ考え方が、分断や対立を超えた世界につながることを示す」とのこと。これは普遍のテーゼではあるが、さてどうなる? エンブレムの"教訓"は生かせるだろうか? 引き続き注視していきたい。