卓球に魔法をかけた「武蔵野のローレライ」

卓球の東京五輪日本代表争いに沸いていた今月8日、東京・三鷹の卓球クラブ「ITS三鷹」で、ある人物を偲ぶ会がしめやかに行われた。上原久枝。長年、武蔵野市吉祥寺で「武蔵野卓球場」を営み、2008年の引退後も卓球界を陰から見守り、今年4月19日に99歳で亡くなった。かつてその卓球場で熱い青春の炎を燃やした仲間たち約40人が集い、思い出話とともにありし日の上原を偲んだ。

戦後間もない1950年、卓球経験のない主婦だった上原は、自宅を卓球場に改装して繁盛しているという主婦の新聞記事を読んで思い立ち、夫を説得して銀行から借金をして自宅兼卓球場を建てた。30歳のときだった。

娯楽の乏しい当時とあって、続々と客が集まり、やがて常連が集うようになった。卓球に情熱を燃やし、上原を「おばさん」と呼ぶ10歳以上も年下の若者たちは、子供のいない上原にとって我が子のようなものだった。若者たちにとっても何かと面倒見の良い上原は、単なる卓球場の主人を超え、ときには実の親以上の存在となった。

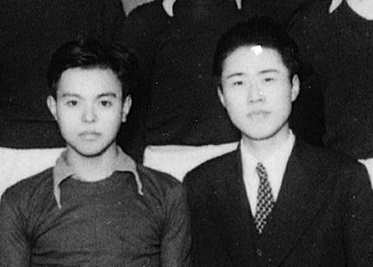

その中にいたのが、18歳の荻村伊智朗と20歳の久保彰太郎だった。後に世界の卓球を変える二人だ。

荻村は初めて武蔵野卓球場を訪れたときのことをこう述回している。

「西高から歩いて三キロ、電車賃を節約し、母親の古本を売った金をポケットに、うわさの新しい卓球場をみにきたのだ。値しない金は遣えない。押し入れの中に山と積んであった本も、あらかた奥の列は売ってしまった。やがて母が気がつくことだろう。前列が崩れでもしたら一ぺんだ。「あがっておやりになったら?」と玉をころがすような声がした。少なくとも母の声とは異質の喉から出ている音だ。」

(武蔵野卓球場四十周年記念誌「地球の中の別世界」1989年刊)

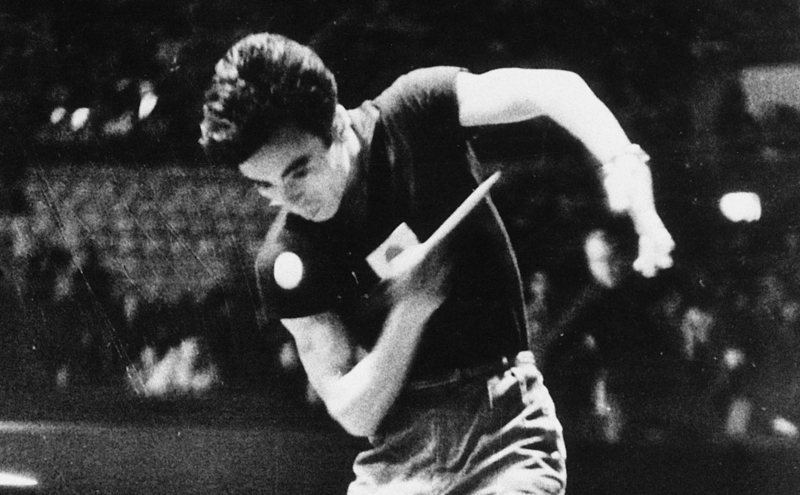

上原は、無口でどこか刺のあるこの少年が貧しいことを知ると、ほどなく代金を貰わないばかりか毎晩のように夕食の世話をするようになる。荻村は「おばさん」の特別扱いに対する周囲のやっかみをよそに猛練習に明け暮れ、やがて世界の舞台へ駆け上がっていく。1954年に世界選手権で優勝したのを皮切りに12個の金メダルを獲得し、守備が主体だった世界の卓球を攻撃主体に変えた。選手引退後はスウェーデン、中国の指導に当たり、1987年にはアジア人として初の国際卓球連盟会長となって数々の改革を行い、1994年に62歳で亡くなった。

一方の久保は、草創期の卓球用品メーカー「タマス」に加わると、数々の画期的製品の開発を行い「バタフライ」を世界一のブランドに押し上げて業界をリードした。毎秒150回転以上と言われる猛烈な回転ボールが飛び交う現代の卓球は、久保の存在なくしては実現していなかったかもしれない。晩年は自らが世に送り出した用具が、卓球を用具偏重のスポーツにしたという自責の念から、用具の性能を制限するルールを国際卓球連盟に働きかけた。最後まで卓球の地位向上を願いながら、リオ五輪後の日本での卓球ブームを見届けたように2017年に86歳で亡くなった。

荻村、久保ともに上原との交流は亡くなるまで続いた。

卓球台が3台しかない小さな卓球場で出会った二人の少年が、文字どおり世界の卓球を変えた。もともと卓球への強烈な情熱を持って卓球場の門を叩いた二人だったが、その情熱に魔法のような力を与えたのが上原だった。荻村はそれを次のように謳っている。

40年もたつと

上原おじさんがピカピカに磨いていた

自転車もどこかへいってしまったし

斉藤敏雄くんや内田がお尻をぶつけた

ぼくたち手塗りの濃緑の腰板も

色がすこしあせたかもしれない

それなのになぜ

若い人たちがつぎつぎと集まるのか

あのしなやかな膝にやさしい

桧の床板がぬけてしまうかもしれないのに

それはもちろんあの人のせいさ

若者がつい

未来の夢を語ってきかせたくなるような

あの人がいるせいさ

ふしぎな武蔵野のローレライ

(同/「武蔵野卓球場賛歌」より抜粋)

「ローレライ」とは、ある年の忘年会で上原が歌ったドイツ民謡だ。ライン河畔で魅惑の美声で人々を惑わす妖精ローレライを歌ったもので、かつて日本の女学校で愛唱された。

偲ぶ会の発起人である織部幸治(ITS三鷹代表、元世界選手権日本代表)も、中学時代から武蔵野卓球場に出入りし、ローレライの魔法にかかったひとりだ。

「おばさんがこちらを窓のむこうから見ている。しかしミスばかりしてどうにもならない。その後必至になると良いプレーが出来るが、その時にはおばさんはもう見ていない。こんなくやしいことは他にない。ばか調子の時があり、誰とやっても勝ってしまうが、大体こういう時はおばさんは用事をしていて窓の向こう側にはいない。この調子を明日にとっておけないのかと思った。案の定次の日は全然だめで、くやしくて泣きながら善福寺を走った。」(同/織部幸治)

同じく発起人で、世界で初めて卓球専門誌を商業的に成功させた今野昇(月刊「卓球王国」代表)も、上原と会っていなければ今の仕事はなかったかもしれないと語る。他にも多くの武蔵野卓球場出身者たちが、指導者、メーカー、メディア、協会などの卓球関係の仕事に就き、現在の卓球界の一翼を担っている。

「若者がつい未来の夢を語ってきかせたくなる」ような人、上原久枝。ローレライの魔法とはそれだけだったのだろうか。本当にそれだけでいいのだろうか。たぶんそれだけでいいのだろう。語った夢が自らに語りかけ、若者はやがてその実現に向かうのだ。

それにしても、かけた魔法のなんと強烈なことよ。

「武蔵野卓球場についてなら、800枚は書ける。うそじゃない。なぜなら、われわれの青春はそれ以外に無かったのだから。未だ、欅並木と野菊の原っぱの点綴を残していた吉祥寺の街はずれ、木の香も新しい卓球場を見つけたときの胸の高鳴り。今で言うキャリアウーマンだったというおばさんの明眸。われわれファーストゼネレーションは、卓球の魔性と、おばさんへの憧憬の一体どっちに取り憑かれていたのだろうか。幾度か電車を乗り継いで、やっと辿り着く廃墟のような城北体育館。おばさんはいつも一緒だった。何度負けても風は耀いていた。今や伝説の狭霧に閉ざされようとする武蔵野卓球場。あのときの身を灼く狂気は何だったのか。今にして想えば、われわれは明らかにそれぞれのスタート台に立っていたのだ。」(同/久保彰太郎)

若者たちを通して卓球に魔法をかけた「武蔵野のローレライ」は今年、静かに消えた。