あたたかな星の家

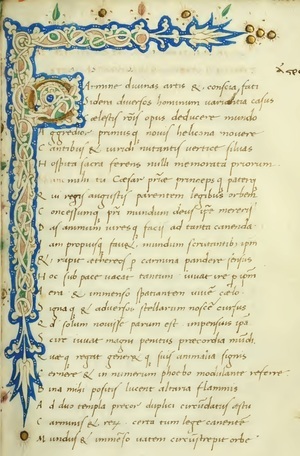

紀元1世紀の古代ローマに生きた詩人マーニーリウスは『アストロノミカ』の著者としてのみ、その名を知られています。現存する最古の占星術書として知られる『アストロノミカ』は、しかしこれまでフランス語からの重訳しか存在しませんでした。このほどラテン語原典から訳出した完全版がついに刊行されたのを受けて、『アストロノミカ』をこよなく愛する石井ゆかりさんにエッセイをご寄稿いただきました。 【画像】雄大な占星術の歴史を物語る貴重な史料はこちら 2024年11月、マーニーリウス『アストロノミカ』の初のラテン語全訳が、講談社学術文庫から刊行された。SNSで告知を目にし、即予約した。 だいぶ前に白水社から出ていたフランス語版からの邦訳を読み、私はこの作品をとても気に入っていた。 「歴史的偶然の結果として、このテクストは古代ギリシャ占星術の文献のうち、まとまった形で現代に残る最古のものなのだが、皮肉なことにそこにはかなり特異な、マーニーリウス以外だれも言及していない理論が多く含まれている」(クリス・ブレナン『ヘレニズム占星術』より石井意訳)と言われる、鬼っ子のような文献なのである。 この「特異な理論」が、当時ちゃんとあった理論で後に失われたものなのか、それともマーニーリウスが自分で考案したものなのか、あるいは単なるマーニーリウスの誤解や間違いなのか、それもよくわかっていない。 この鬼っ子っぷりが、私にはとても魅力的に思われた。

占星術を「詩」で表現すること

新刊『アストロノミカ』をひらくと、そこには「詩」がある。白水社版では華やかな詩的語感はちゃんと残っているものの、改行はなく、解説書的な趣もあった。その点、今回の講談社学術文庫版は、開いた瞬間に「詩」だとわかる。占星術を詩で表現する、ということに、マーニーリウスは重きを置いていた。占星術の文献には珍しく、惑星ではなく12星座に多くの行数を割いた。 かねて私の書いた占いは「ポエム」と嘲笑されることがあり、さらに『12星座』、『12星座シリーズ』などをものしたことがあった。ゆえに僭越も僭越ながら、遙か彼方の星を見上げるような気持ちで、じわりと親近感を抱いていた。 「彼らの詩では、天空とは物語以外の何ものでもなく、 本来それに左右されるはずの地上が天空を作り上げている」。 (マーニーリウス『アストロノミカ』竹下哲文訳、講談社学術文庫) 今日私たちは当たり前のように、星々を星座名で語る。「オリオン座流星群」、「おおいぬ座のシリウス」など、空には人や動物や、様々なものがある。ひとつひとつに「神話」がある。そのほとんどは地上で起こったお話で、星座で埋め尽くされた天空は詩人の言うとおり、おとぎばなしの絵巻物のようである。 現代において星占いを書く私は、引用の一文に、全く別の意味の幻影を見てしまう。 すなわち、現代を生きる占い手たちが星に見るのも、地上を生きる人間達の営為、人間達の物語だ、ということである。