残念ながら、原始地球の大気に「メタンありき」は、思い込みだった…衝撃的だった「ミラーの実験」が残した「1つの功績と2つの罪」

「地球最初の生命はRNAワールドから生まれた」 圧倒的人気を誇るこのシナリオには、困った問題があります。生命が存在しない原始の地球でRNAの材料が正しくつながり「完成品」となる確率は、かぎりなくゼロに近いのです。ならば、生命はなぜできたのでしょうか? 【画像】ミラーの「衝撃的実験」に惑星科学の進展が「再検討」を迫った この難題を「神の仕業」とせず合理的に考えるために、著者が提唱するのが「生命起源」のセカンド・オピニオン。そのスリリングな解釈をわかりやすくまとめたのが、アストロバイオロジーの第一人者として知られる小林憲正氏の『生命と非生命のあいだ』です。本書刊行を記念して、その読みどころを、数回にわたってご紹介しています。 今回は、前回に引き続き「ミラーの実験」と、その影響についての解説をお届けします。 *本記事は、『生命と非生命のあいだ 地球で「奇跡」は起きたのか』(ブルーバックス)を再構成・再編集したものです。

アミノ酸は簡単にできる!

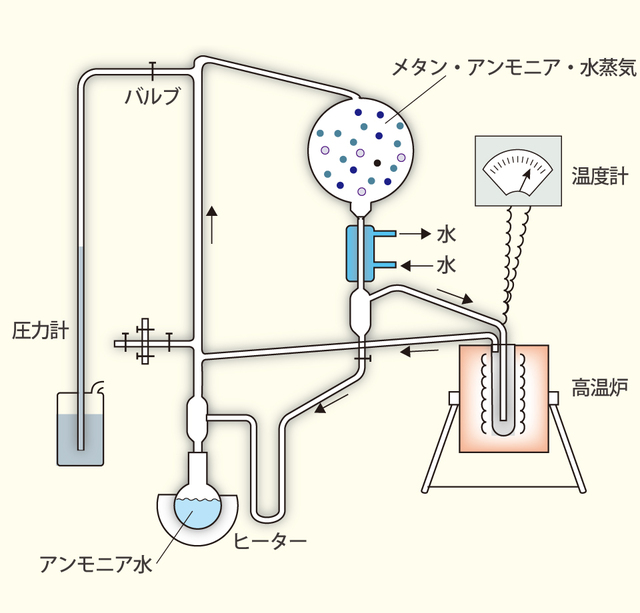

1953年にミラーの論文が発表されたときの話に戻りましょう。この論文は多くの科学者の興味をひきました。化学進化の実験が数日でできるなんて、誰も考えていなかったからです。 このあと、ミラーをお手本に化学進化の実験を始めるグループが続々と現れました。まず、材料については、原始地球大気は二酸化炭素を多く含むとする説と、メタンを多く含むとする説が対立していたと述べましたが、ミラーの結果を受け、多くの人がメタン派となりました。 しかし、ミラーと同じことをしても論文にはなりません。そこで、ミラーが考えた雷による放電とは別のエネルギーを考えてアミノ酸をつくろうとする実験が、1970年くらいまで続々と報告されました。 まず考えられたエネルギーは、火山の熱でした。マイアミ大学の原田馨(1927~2010)とシドニー・フォックス(1912~1998)は、放電の代わりに熱を使った反応装置をつくりました。とはいえ本物の溶岩の温度は約1000℃で、こんな温度で熱するとほぼすべての有機物はこわれてしまいます。しかし、大気が溶岩に触れたあと、すぐに冷やされたとしたらどうだろうか? それを見るために原田とフォックスは、図「原田とフォックスの加熱実験」のような装置を組みました。 大きなフラスコに入ったメタン・アンモニアと水蒸気を混ぜたガスは、右下の約1000℃に加熱した高温炉の中を通ったあと、すぐに炉から出て、左下の小さいフラスコに溜まっていきます。このときに生成物も溜まります。このようなサイクルを繰り返したあと、小さいフラスコ中の液体を分析すると、アミノ酸ができているのが見つかったのです。 この実験でわかったのは、高温の溶岩によってエネルギーがもたらされたあとは、混合ガスを急冷してやるのがミソだったということです。実はミラーの実験でも、火花の中では高温になりますが、そこから少し外れれば急冷されるところは共通しています。