ピーコの最期を「寂しい」「つらい」と表現する報道に、ゲイの僕が抱いた「違和感」

「ひとりで暮らす幸せ」を語っていたピーコ

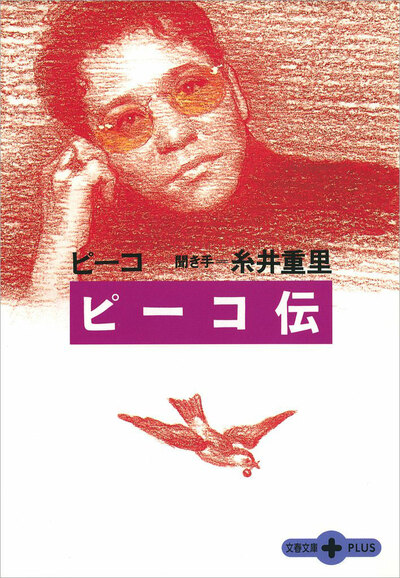

というのも、2001年に発売された『ピーコ伝』という書籍を僕は読んでいたからだ。糸井重里が聞き手となり、ピーコが自分自身について語った本なのだが、そこに書かれている言葉をいくつか引用したい。 “だれかと一緒に暮らすのなんて、まっぴら”“生活の「好み」ってあるでしょ?(中略)自分のご飯は自分でつくれるし、お掃除も洗濯も上手だし、わたしには、ひとりで暮らしていてつらいどころか楽しいわけじゃない?” この発言はピーコが性について語る際、男性とそういった行為をしたいという欲望はそこまでなく、ずっと誰かと一緒にいたいという願望もないと話した文脈でのものである。 ひとりで暮らすということに幸せを見出し、恋愛に重きを置かないという生き方は、本を買ったときにまだ20代だった僕に強烈な印象を与えた。こういったピーコの人生観がうっすらと記憶の片隅に残り続けたということもあり、僕はさまざまな記事の中でその最期が孤独だったかのように書かれていることに強い違和感を抱いたのだ。 また、44歳でがんになり、左目を取った際の心境もこう語っている。 “ひとには寿命があっていずれ死ぬって気づいた。けれど、それで落ち込むことはありませんでした”“「あとどれぐらい生きられるかはわからないけど、神さまがわたしのロウソクに少し足してくれたぶん、ひとのために役立つようなことができればいいな」と思ったんです” やがて訪れる死というものすらも、このときすでに見据えていたことがわかる。しかしながら、この本を読んだ当時の僕はピーコにエンパワーメントされたわけでも感銘を受けたわけでもなく、“ピーコのようには生きないぞ”という思いを強くしていた。なぜなら、ひとりで暮らし、恋人や性愛の相手もいないまま、見知らぬ誰かのために生きて老後を迎えるなんて孤独な人生でしかない、と他でもない僕自身が考えていたからなのである。

ピーコのことが嫌いだった

覚えている限りで、ピーコは僕が人生で最初に見たゲイの有名人だ。自分と同じ同性愛者がテレビにいるという事実は今振り返れば心強いことだったようにも思うが、当時はピーコに対して嫌悪感を抱いていた。 それでも本を買っていたところを見ると、ピーコそのものが嫌いだったというより、男らしくない仕草をする自分が周囲からピーコと呼ばれて嘲笑われることや、自分と同じ同性愛者であるピーコがこうして嘲笑の対象になっているという事実を突きつけられることがたまらなく嫌だったのだと思う。 厳しいことを言うけれど、誰のことも傷つけず、みんなを導き、その場の空気を丸く収める。でも、その場の中心に立っているわけではなく、どこか少し離れたところで全体を見ている。テレビ画面の中のピーコは、まるで保護者のような優しさや愛情を周囲に注いでいるのに、同じだけの優しさや愛を返されてないように見えるのも、たまらなく嫌だった。『ピーコ伝』の中でも糸井重里がピーコを“「日本のおかあさん」だと思っている”と評し、こう記している。 “ある程度の距離感を保ちながら、息子や娘に愛情を注ぐ。そして、自分を押し殺して生きるなんてことを否定しつつ、家族を思いやる。さらに、「安定」以上に大切な「勇気」を子供たちに教える。もうひとつ、飾ることは、人が人らしく生きていくための必要条件なんだと、はっきり言い切る” この記述がピーコという人物をどれだけ言い得ているかはわかりかねるが、僕もピーコをみんなの保護者のようだと思っていた身として共感できる部分はある。それでも考えずにいられなかったのは、みんなを愛し思いやるピーコのことを愛する人や家族はいないのか、ということだ。それはなんて孤独なのだろう、と。僕にとってゲイとして生きていくということは、いかにして自分の中にある「ピーコ像」から離れるかということだった。