メディアリテラシーの向上は「手を洗うこと」に似ている

日本を離れて25年。香港大学ジャーナリズム・メディア研究センター教授の鍛治本正人(かじもと・まさと)さんは、アジア地域のメディア研究に携わってきました。香港でファクトチェック団体を設立し、メディアリテラシー教育の推進に取り組んでいます。「信頼される情報空間」についてメディアに携わる方々とともに考え、発信するシリーズ。今回は鍛治本さんに、私たちができる情報の向き合い方などを聞きました。(取材・文:Yahoo!ニュース)

香港の社会運動がファクトチェックのきっかけになった

――鍛治本さんは香港大学で教鞭をとっています。ファクトチェックに関わるようになったのは、香港での経験があったと聞いています。経緯をうかがえますか?

2012年ごろから東南アジアにおける偽・誤情報の研究を続けていました。2014年、大きな転機がありました。この年、香港では普通選挙を要求する「雨傘運動」が起きたんですね。幹線道路の占拠などにより公共交通機関は混乱し、香港大学も2カ月間混沌としていました。フェイスブックには不確かな情報が流れ出し、検証してみるとその中には、偽・誤情報も多く混じっていました。このころの現地メディアは、大手もふくめて偽・誤情報に対する問題意識が希薄だったため、そういった情報をそのまま報道することもありました。運動参加者は、偽情報をもとに街へと繰り出していく。香港政府や警察も、偽情報を根拠に「こんな事件が起きた」などと記者会見で話をするのです。

そうした状況の下、学生たちが授業で検証するだけではなく、結果を世に公開するために率先してファクトチェック専門のフェイスブックページを立ち上げました。SNS、メディアの情報を改めて調べ、真偽の判断が確実にできた情報のみを掲載するページです。24時間の間に驚くほどの勢いで読者(フォロワー)が集まり、私たち教授陣も、授業の一環としての活動をどのように社会貢献に繋げられるか考えるようになりました。試行錯誤を経て、2019年に「アニー・ラボ (Annie Lab)」というファクトチェック専門のオンラインメディアを立ち上げることになります。この年、香港の民主化デモが再び起きましたから、ファクトチェックの必要性は高かったですね。

アジア各国の偽・誤情報対策

――偽・誤情報対策について、アジア地域でうまく機能している国はありますか。

うまく機能しているという評価は、結果として何を求めているかによって大きく変わるので、一概には言えません。例えば人口14億人の民主主義国家であるインドでは、偽情報の量は圧倒的ですが、ファクトチェック団体の数も世界最多です。政府のメディアに対する締め付けが強くなる一方、リテラシー教育の活動に力を入れている教育者やジャーナリストも大勢います。

さまざまな課題はありながら民主的な仕組みを保っているインドネシアやフィリピンでも、公民教育、メディアリテラシー教育に熱心です。日本と比べて若い人の投票率も高く、18歳になって初めて投票権を持つ人などに、情報の見極め方や選挙の大事さ、1票の重みを伝えています。

逆にニュースや言論が統制、検閲されている中国や、カンボジア、ラオスなどでは、国内政治に関する偽情報などの量はそれほどでもありません。香港も国家安全維持法の施行後は、あからさまに政治的な偽・誤情報は極端に減りました。

シンガポールなどもそうですが、そのように法的な枠組み、規制で偽・誤情報の流れを制限する仕組みを「機能している対策」と呼んでしまうと、大きな誤解を生みます。言論の自由に関わる問題ですし、ユーザーへの萎縮効果も絶大です。「下手なことを書いたら逮捕されるかもしれない」社会環境になっても、偽情報の量が減ったからいいじゃないかという人はあまりいないのではないでしょうか。何をもって「有効なやり方」と判断するのかは簡単ではありません。

情報の質を吟味する

――アジアでも国によって状況が異なるわけですね。翻って日本で暮らす私たちは、情報にどう向きあっていけばよいのでしょうか。

情報にはさまざまなものがあります。「事実」だけではなく、「意見」「主張」「観察」「印象」「推論」「予測」「描写」、などなど、私たちは分類し出すときりが無いほど多様な質の情報に日常から接しています。その切り分けについて考えることが、リテラシーを身につける第一歩だと思います。

この夏に公開される日本ファクトチェックセンターの「YouTube講座」理論編の監修をさせていただいているのですが、そのビデオの中でこんな会話の例を取り上げました。

朝、子どもが学校に行こうとしています。

お母さんが外を見て「今日は雲がいっぱい出ていて雨が降りそうだから、傘を持っていきなさい」と言いました。

子どもはカバンに傘を入れて出かけましたが、その日は雨が降りませんでした。

家に帰った子どもが「お母さんの嘘つき。雨、降らなかったよ」と言いました。

違和感を抱かないやりとりかもしれませんが、この「お母さんの嘘つき」というのは、情報の質を考えると、整合性がありません。

――どういうことですか?

お母さんの言った「雲がいっぱい出ている」は、外を見れば検証できる「事実」です。一方、「傘を持っていきなさい」はお母さんの「意見」です。そして「雨が降るかもしれない」はお母さんの「推測」です。発言の時点では「嘘か本当か」という基準で評価できない情報です。傘が重くて邪魔だと感じていたのであれば、「嘘つき」と言いたくなる気持ちは理解できますが、情報の質を考えた上で発言すると、「お母さんの天気予報、外れたね」というような表現になります。

ただし、これがお母さんではなく、気象予報士の推測であれば、少し事情が変わってきます。専門家として、メディアを介し多くの人に発信をしている立場の人からの情報です。「正誤」では判断できませんが、「信頼に値する」情報かという基準が加わります。すると、他の予報士の予報と比較してみる、過去どれくらい予報が当たっている(外れている)のか調べてみる、といった行動に繋がり、情報を吟味する考え方になってゆきます。

写真:アフロ

写真:アフロ

自己批判から始まる「クリティカル・シンキング(批判的思考)」

――そういったリテラシーを磨くにはどうしたらよいのでしょうか?

情報の受け手側も送り手側も、自分の視点や意見を持っています。「情報の伝え方、受け取り方には価値観や視点が常に含まれる」というのがメディアリテラシーの基本的な考え方ですが、だからといって、すべてのコンテンツを同列に語ることはできません。ある事件、事象に対するニュースがあるとします。報道に含まれている、長年その分野を研究し、知見の豊富な識者の意見と、SNS上に見られる最近この分野に興味を持ち始めた匿名アカウントの意見は、確かにどちらも個人の視点から再構築されている見解ですが、土台となる情報一つひとつをつぶさに吟味してゆけば、その精度や信頼性は同じではありません。

そういった違いをわかった上で、複数のニュースやSNS上の言説を見比べてみようという作業を、メディアリテラシーの授業などではやるのですが、これが言うほど簡単ではありません。大人相手に丸1日ワークショップをやった後、「今日はどんなことを学びましたか」と質問をしたところ、「新聞は偏向していることがよくわかった」という返事が戻ってきたことがあります。がっかりですよね。

「なぜこのメディアは直感的に正しいと感じて、こっちは間違っていると思うのか」、という自問自答をするところから、リテラシーは始まります。メディアリテラシー教育では、クリティカルシンキング(批判的思考)が大事だと言われます。物事を多様な角度から考える思考法ですが、まず最初に批判、見つめ直すべきなのは、自己の偏見や先入観です。

例えば、毎日健康のためにウォーキングをしている人が、「長寿」をテーマにしたTV番組を見ているとしましょう。番組の司会者が、長寿で知られているある街では、高齢者が日本の平均に比べて、毎日1キロ以上多く歩いていると紹介します。そこにカメラが入ると、確かに映像に映っているのは、健康そうで肌つやのよさそうな高齢者が元気に歩いている姿です。皆口々に、長く歩くのが日課になっているとインタビューに答えます。ウォーキングをしている視聴者は、自分の趣味は健康によいし、長寿に繋がると証明されたと、いい気分になるでしょう。

でもちょっと考えてみると、体の調子が悪い人、足腰が健康でない人は、そもそもそれほど多く街を出歩いているはずはないので、そういった取材に出会う確率は極端に低いです。平均歩行距離の長い街ですから、敢えてそういった人たちに話を聞いてみれば、ひょっとしたら健康を害する前は、自分も毎日よく歩いていたというかもしれません。少し調べてみると、歩く時間だけではなく、その町では野菜の摂取率が高い、大気汚染指数が低い、一人あたりの病院、医者の数が日本一であるといった、番組では取り上げられなかった、他にも長寿と因果関係がありそうな統計数字が出てくる可能性もあります。

特に自分の視点や考え方を肯定してくれるメディア情報に接した時に、少し立ち止まって、何か抜けているかもしれない、と考えることは大事です。

情報に上手に接し、日常生活に活用

――以前Yahoo!ニュースは、ニュースリテラシー向上を目的としたクイズで構成された学習コンテンツ「Yahoo!ニュース健診」をユーザーに提供していました。

クイズ形式はとてもよいですね。ゲーム的に楽しむことでポイントがたまる仕組みがあってもよいかもしれません。そういったインセンティブがあるのは、調べたり学んだりする行為を習慣づけるきっかけになるのではないでしょうか。

クイズとは別に、一つの記事を読んだユーザーに対して、同じテーマで別の記事を提示する取り組みがあってもよいかもしれません。最初に読んだ記事がAという視点・意見で書かれていたとしたら、Bという反対意見、その他にCという視点・意見が表示されるような仕組みです。

情報との上手な接し方を学び、それを日常の生活の中で活用してゆくことで、ニュースリテラシーは向上します。現代の情報社会では、これは公衆衛生の考え方に近い部分もあります。自分だけの問題ではないのです。例えば、「食べる前に手を洗う」という行為などですね。自分の健康を守ることが、まわりの人の健康を守ることに繋がります。

――情報に対してリテラシーを持つことが「手を洗う」ことに似ている。興味深いですね。

私の研究分野では、情報の流れを生態系のネットワークと捉えて分析します。コンピューターの世界でも、特定のプロブラムをウイルスなどと呼びます。この表現は、ファイルがあたかも有機体の微生物のように蔓延してゆく様に由来しています。怪しい情報もこれと似ています。各個人が一定のリテラシーを身につけることで、周囲に広げることを防ぐことができるのです。

多くのアジア各国と比べ、日本は相対的に平和で安定しています。逆に言えば、情報工作や国家の全体主義化などに対する危機意識は、普段の生活ではなかなか湧いてきません。「メディアリテラシーを育まなければ、民主主義が危ない」と訴えてもなかなか伝わりにくいと思います。それよりも「根拠の無い投資情報に騙されたり、架空の人物やでっち上げの話に振り回されたりするのを避ける賢い方法が、リテラシーですよ」というような表現で広めてゆくのがよいのではないかと思います。それが、自分だけの話ではなくて、友人や家族を守ることにも繋がりますから。

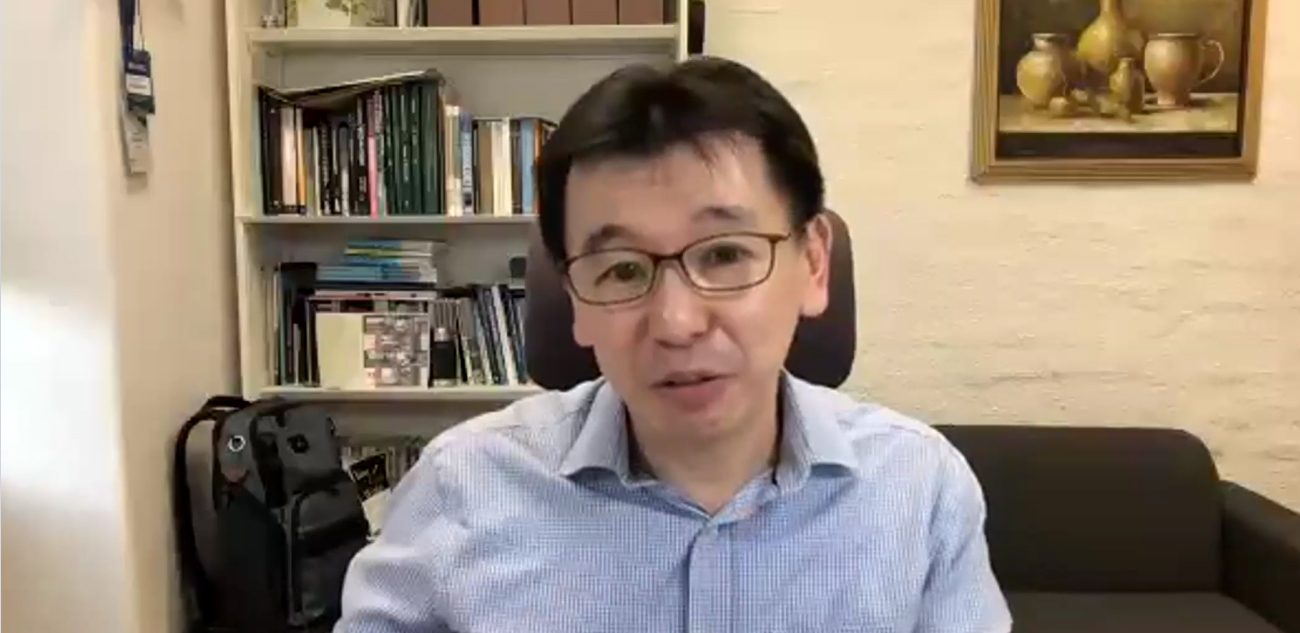

■鍛治本 正人(かじもと・まさと)さん

香港大学ジャーナリズム・メディア研究センター教授。社会学博士。2001年にCNN記者として香港に移住し、2010年より現職。専門はアジアにおける虚偽情報の生態系研究やファクトチェック実践、ニュースリテラシー教育など。2019年にアジア地域の報道の自由、メディア関連法案などを念頭に置いた教育NPO「ANNIE」を設立。大学では国際ファクトチェック・ネットワーク(IFCN)加盟団体「アニー・ラボ(Annie Lab)」を主導している

<関連リンク>

■シリーズ1回目 withnews前編集長・奥山晶二郎さん「Yahoo!ニュース運営における「信頼」とは ~メディアと協働できるポイント~」

■シリーズ2回目 関西大学・水谷瑛嗣郎准教授「「アテンションエコノミー」の課題とYahoo!ニュースができること」

■シリーズ3回目 東京大学・鳥海不二夫教授「「情報的健康」提唱者にYahoo!ニュースはどう映っているのか」

■シリーズ4回目 株式会社PoliPoli 代表取締役・伊藤和真さん「個人の課題は社会の課題でもある――ニュースや政治を「自分ごと」にするために」

■シリーズ5回目 慶應義塾大学名誉教授・大石裕さん「ニュースプラットフォームに求められる「ジャーナリズム」の視点とは」

■シリーズ6回目 中央大学文学部教授・安野智子さん「「誤情報」「偽情報」に惑わされないために ユーザーにできること、プラットフォームにできること」

お問い合わせ先

このブログに関するお問い合わせについてはこちらへお願いいたします。