黙して語らず、長考すること5分。場が静まりかえる。そんな場面が、数回あった。昨年、デビュー30周年を迎えたエレファントカシマシのボーカル、宮本浩次との対話は、笑いの中にも緊張感をはらんだものとなった。適当な返事でお茶を濁さない。言葉を、何より大事にする人なのだ。昨年は、バンド史上最大規模の全国ツアーに紅白歌合戦初出場とこれ以上ない盛り上がりで一年を終えた。その男がデビュー31年目にして、ようやく「軽み」を手に入れたという。(ライター・近藤康太郎/撮影・岡田貴之/Yahoo!ニュース 特集編集部)

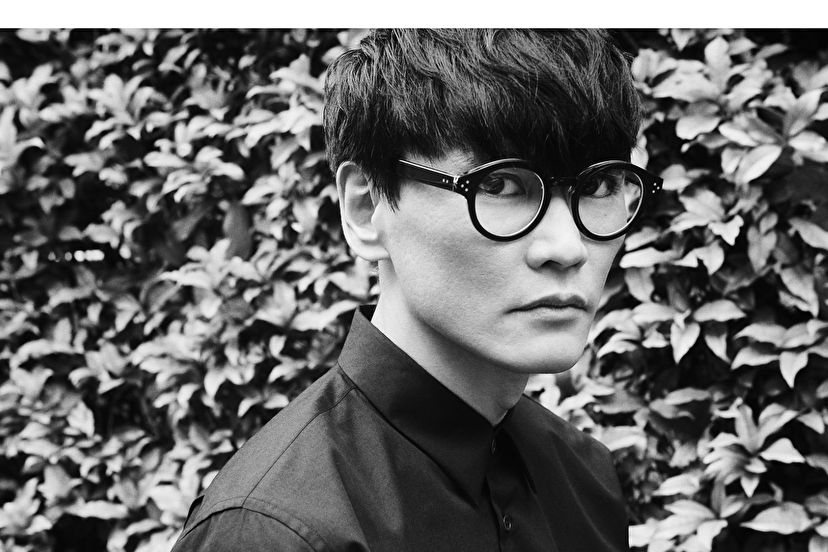

撮影は日比谷野外音楽堂で行った。エレファントカシマシで、数え切れないほどのライブを重ねてきた場所だ

30周年の全国ツアーで皆に祝福され、自分たちがバンドマンであるということを強く自覚し、幸せな気持ちで、その中で新作アルバム「Wake Up」の曲たちも生まれてきたんです。

宮本はこう語る。ツアーファイナルはさいたまスーパーアリーナだった。初期の名曲「ファイティングマン」や「星の砂」に熱狂しているアリーナというのは、思えば不思議な光景だ。ファーストアルバムに入っているこれらの曲のよさは何一つ変わっていない。しかし、その同じ曲で、デビュー当初7年間は、さっぱり売れなかったのだ。30年は、山だらけ、谷だらけ。1994年には、レコード会社から契約解除を通告されている。

エレファントカシマシっていうのは、自分たちが思っている以上に、いろんな可能性を秘めていたんだと思う。バンカラ風のイメージもあるけれども、よく見るとハンサムな4人組。アイドル的なアプローチだってできるぐらいのたたずまいだった。ファーストアルバムは、「ファイティングマン」も「花男」も、いまだに愛されてる曲がたくさん入ってるアルバムだし、それこそ無限の可能性を持っていた。周りの大人たちも、ダイヤモンドの原石だと思っていた。でも、いつまでたってもレコードが売れなかったわけですよね。

悔しかったあの頃

――そうした雌伏の時期に、何を学んだんでしょう。

契約が切れた時に、ミスターチルドレンとかスピッツとか、若い世代のバンドが出てきた。彼らから何を学びたかったかっていうと、実はラブソングとかじゃなくて、ミスチルやスピッツが持ってる新しい空気とかなんです。音楽に自信は持ってるわけ。契約が切れた時の最後のアルバム「東京の空」は自信作だった。あれだけの作品に自分たちの力だけで到達しえた。そこで契約が切れるわけだから、衝撃的だし、こたえました。でも、契約が切れた事実で、自分に足りないものを、若くて一番勢いのあるJ-POPから、新しい息吹を吸収できたらっていうのがあった。

紅白歌合戦に小沢健二が出て、「ラブリー」を歌ってたのかなぁ。ほんとに悔しかった。自分のおばさんに、「あんたもね、もうちょっと分かりやすい音楽作ってれば、出られたかもしんないのに」って、過去形で言われちゃったり。お袋にも「なんで堅苦しい曲ばっか作って。皆に受けるように、軟らかいのも作ったら?」って言われたり。自分も「Baby自転車」を作ったりしてたんですけど。俺は散歩とか自転車とか、そういうのはギリギリ大丈夫なんでしょうね。自分でもイメージができるから。

漱石も鴎外も女性を描いたが

――「悲しみの果て」をきっかけに、以後、エレファントカシマシはヒット曲を量産するようになる。しかし意外にも、自分では「ラブソングを作るのが下手」だという。宮本は無類の読書家で知られる。明治の文豪たちを引き合いに出して自身の創作を語り始めた。

夏目漱石も女性を描くのが上手だし、森鷗外でさえ女の人が出てくる。なんで俺にはラブソングができないんだろう。例えば「月夜の散歩」(1997年)のような、散歩して歩くとか、そういうのはできるんだな。自分の内面からそれを描ける。

――漱石も女っけがなくて、門下生に「先生は女のこと知らないのに恋愛ばかり書いてる。だから女が描けてない」とかおちょくられたりしてる。しかし漱石の書く女性は、素敵ですよね。宮本さんも自分でラブソングじゃないって謙遜するけれど……。

ありますか、女の人の影みたいなのは。漱石と比較して恐れ多いですけど。

――事実として、女性ファンがすごい多いじゃないですか。

それは、ずるいと思うんだけれど、俺たち4人って、やっぱかっこいいんすよ。ビートルズとか見てくださいよ。音楽的にも優れて、あらゆるロックミュージシャンに影響を与えているのに、当時、ただのアイドルですよ。もうキャーキャーキャーキャー。だからやっぱり、可愛いとかかっこいいとか、それなんですよ。中身も優れてなきゃだめですよ。中身と外見が一致してると、皆そこに行く。

――ヘアスタイルも、ある時期から長髪にして、白と黒の服しか着ないみたいにしていましたよね。それもやはり、かっこよくなくちゃいけない、それも分かりやすいかっこよさに、と思っていた?

そうなんですよ。小学校の時に、自分のことを美男子・宮本って言ってて。自分のこと、かっこいいと思ってる。だから逆に、刈り上げたりしてた。

かっこ悪くしたかった

――バンド結成した初期には七三分けにしたりしましたもんね。

それは自分のことをかっこよすぎだと思ってたんですよ。人間て皆そうだよねぇ。自意識過剰もいいところで。だから、わざと髪も短くして。バンカラ風にしてた。親父のジャケットとか着て、わざとこう、グシャグシャにするのとかも、あまりにもかっこよすぎるから、かっこ悪く見せようと思ってやってたんじゃないですか。

――なるほど。あれはあれで狂気じみてかっこよかったと思いますけどねぇ。

(笑い)

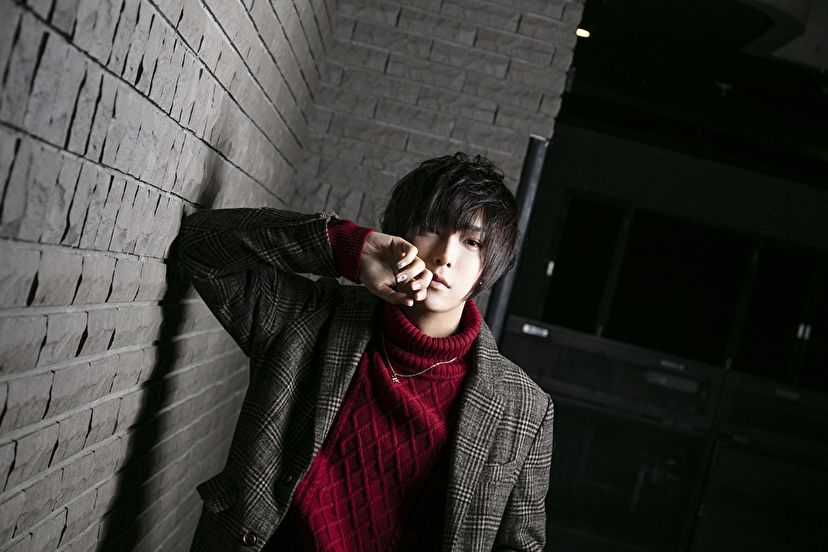

2017年、日比谷の野外音楽堂でのライブ場面から

――ある意味、分かりやすいかっこよさじゃないといけないと思って、長髪に変えた?

そう、やっぱりロックっぽくするつもりでね。長髪にしたらしたで、野人とか、金八先生と言われたけど。しかも最近判明したけど、自分が思ってるほどかっこいいもんじゃなかったし。だから、自意識って大事だねぇ。自信って。

契約が切れてから、名うてのプロデューサーと仕事をして、曲調も自分の歌がより分かりやすく届くようにした。コンパクトさはすごく意識したし。メロディーの美しさとか。いろんな人の音楽も聴く。閉じないで。ストーンズとツェッペリンとドアーズとビートルズ、それを繰り返し聴く感じだったんで。日本のいい音楽もいっぱいあるわけだし。自分で自分のことを凝り固まらせていたのを、ほぐす。実際ほぐれました。以前は、堅苦しくて、男臭くて、お客さんに指示してコンサートも立ち上がっちゃいけなくて、手拍子もしちゃいけなくて、自分でどんどん窮屈にしていたところがあったんですよね。

――男っぽい歌が多いのは確かだけど、「彼女は買い物の帰り道」とか「あなたへ」とか女性の目線で歌う曲もありますよね。「女性の気持ちが歌えている」と、女性ファンから聞いたことがあるんですよ。

たぶん、無類の、女好きじゃないかと思うんですよ。好きっていうのはその恋人としてというんじゃなくて。わりと、男性のほうが女の人のことを崇拝じゃないけど、素敵なものだって思うじゃない。女の人が好きなんですよねぇ。男の人も好きだな。おかしいな(笑い)。

男の人だったら、どんなに親しくなっても、どこかライバル意識とか、警戒心がある。女の人だと、優しいものだって思い込んでる。実際、違うんだけど(笑い)。

読書家の宮本は、洋の東西を問わず、正統的な古典を、繰り返し読む。その読み込みは、想像以上に深く、広い。

――『風姿花伝』(世阿弥が著した能楽論書)が好きですよね? 時代的にどのぐらいさかのぼって読んでいるんですか?

『平家物語』は読みましたね。3カ月かけて読みました。『源平盛衰記』も『義経記』も読みました。古文得意じゃないんで、すごい時間かかっちゃう。解説見ながら、時間かけて。

「勉強オレ」という歌があるぐらい

――好きな文学者に共通項ってありますか?

鷗外、漱石、永井荷風、芥川龍之介、太宰治、泉鏡花、幸田露伴。王道というか。皆ダンディーじゃないですか? 鴎外も、漱石も。かっこいいって思う。ドストエフスキーはかっこいいと思わないけど、好きですよね。あれは不思議ですね。いまのほうが『罪と罰』を読んでいて。いまのほうが面白いですね。若い時に読んだより。

――これだけ長い期間、曲を書き続けられるというのは、才能だけじゃないと思う。すごく勉強しているんじゃないですか。「勉強オレ」っていう歌もあるし。

勉強って好きです。いいですよねぇ。あんなにうっとりと。自分で完結できるというか。僕はなんにも分からないんです。だから本を読んで、分かった気になるのが好きなんですよ。実はさっぱり分かってないんですけど。『論語』とか、ドストエフスキーとか、『ファウスト』とか、そういうのが好きです。まあ古典のほうが勉強になりますよね。

幸い長くね、できてよかったなと思います。昔、お袋に「なんで俺はこんなに売れないんだろう」って言ったら、「あなた、大器晩成だから」と言われたんです。確かに、長くやってて分かってくることもある。太宰や芥川、正岡子規もそうだけど、若くして亡くなったのはかっこいい。ジミヘン(ジミ・ヘンドリックス)もジム・モリソンも早く死ぬ。若気の至りで、それがかっこいいと思ってたんだけど、でも長く生きていいこともあるんだなぁって。曲もちゃんと、まあスケッチですけど、常に作っている。だからある程度のストックが常にあるんです。好きなんですよ。曲作るのも歌うのも。音楽の仕事が好き。

太宰、芭蕉も触れた「軽み」

――ファーストアルバムから一貫して、歌の世界で死の影が非常に濃いと思うんです。人間存在とは、死を控えている存在なんだと。驚くべき若い頃から、そうした真理をつかまえて歌っている。

それこそ太宰治なんかの小説に書いてあったんですけど、初期の作品に全部が入ってるんだというわけ。ファーストアルバムってすごいですよね。それで考えたら、僕がこの「Wake Up」でちょっと自慢なのは、この作品が、「軽み」を持っているんじゃないかと。松尾芭蕉が、何であんなに軽いんだろうとずっと思っていたけれど……。

――太宰も『パンドラの匣 』で同じことを言っていますね。

太宰は1946年刊行のこの小説の中で、「芭蕉がその晩年に『かるみ』といふものを称へて、それを『わび』『さび』『しをり』などのはるか上位に置いた」「この『かるみ』は、断じて軽薄と違ふのである。慾(よく)と命を捨てなければ、この心境はわからない」と書いている。

あ、そうなんですか。アルバムに「神様俺を」という曲が入ってて、レゲエなんだけど、神様俺を見捨てないでって言っているだけ。30年前だったらもっと大げさに歌っていた。軽みを、ようやく僕は、少し獲得できたのかなって思った。軽みって簡単に手に入れられるものではないんですね。30年以上にわたって、いいメンバーと、研鑽に研鑽を重ねて、ようやく、作品に軽みが生まれたのは、うれしかったですね。

理窟も何も無いのだ。すべてを失ひ、すべてを捨てた者の平安こそ、その「かるみ」だ。

『パンドラの匣』より

エレファントカシマシのゆく道に、花が咲き香り、のどかだったためしは、かつてない。自らを危地に置く。死に向かって、生きる。「軽み」を手にしたという宮本の道が、このあとどこに続くのか。本人にも分からないのだろう。ただ、歩くように、息をするように、常に、曲を作っていくのだろう。高みへ、昇っていくのだろう。巨木に必死でしがみつき、伸びていくツタのように。

行く先は、ツタにも分からない。ただ、伸びていく方向から、陽は差し込むだろう。

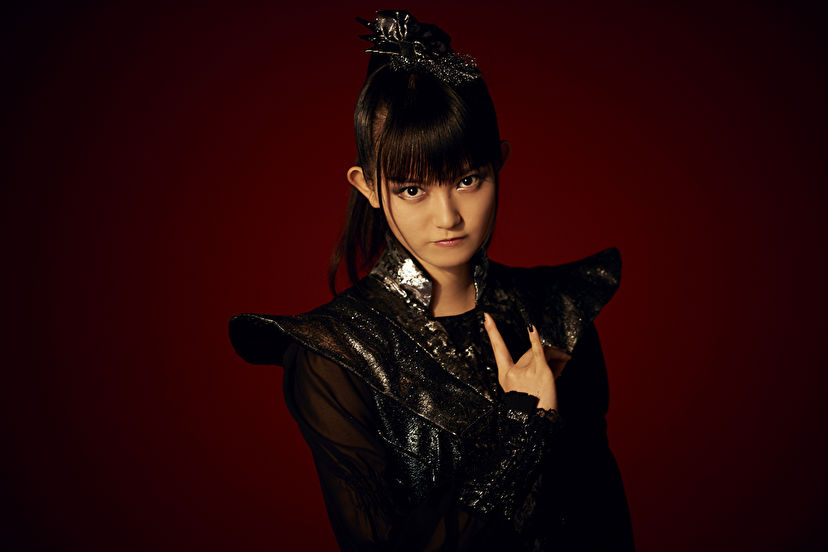

インタビューは日比谷公園内「日比谷松本楼」で行われた。松本楼の表で

近藤康太郎(こんどう・こうたろう)

作家、評論家。1963年、東京・渋谷生まれ。『おいしい資本主義』『アメリカが知らないアメリカ』『リアルロック』など著書多数。日本文藝家協会会員

[ヘアメイク]

茅根裕己(Cirque)