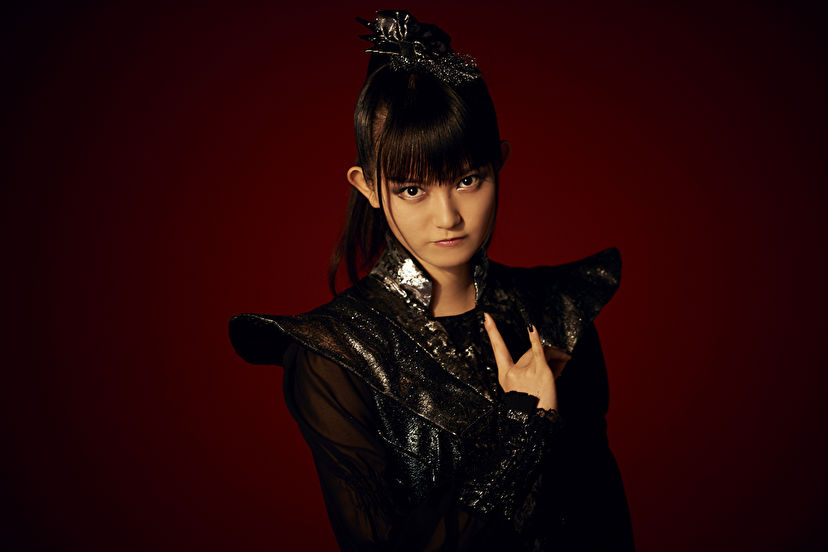

BABYMETAL(ベビーメタル)は、ボーカル&ダンスのSU-METAL(スーメタル)、スクリーム&ダンスのYUIMETAL(ユイメタル)、MOAMETAL(モアメタル)の3人からなる「メタルダンスユニット」だ。メジャーデビューからわずか5年のグループが、メタリカ、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ、ガンズ・アンド・ローゼズなど超大物バンドとの共演を果たし、旋風を巻き起こし続けている。先月20歳の誕生日を迎えたSU-METALに、これまでの活動のこと、歌うことへの思いを聞いた。(ライター・柴那典/Yahoo!ニュース 特集編集部)

2016年12月、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのUKツアーに帯同。ロンドン・O2アリーナ(撮影:Tsukasa Miyoshi 〈Showcase〉)

アウェーな場所でも楽しめるように

――12月20日に20歳になりました。SU-METALさんは思春期のほとんどをBABYMETALのボーカリストとして過ごしてきたわけですが、そのことで自分の考え方はどう変わってきたと思いますか?

私、普段の自分と「SU-METAL」を分けて考えているんです。

小さなころから歌は好きだったけれど、それ以外には何もなかった。勉強も運動もできるわけじゃないし、ほかに取り柄もない。

でも、SU-METALとしての私、歌っているときの私には自信があるんです。だからSU-METALはかっこいい存在でいたいなと思うし、これまで道なき道を突き進んできて、今、実際にそういう存在になれていると思います。それが私の自信にもつながる。私は、SU-METALから、自信や挑戦する心をもらったと思います。

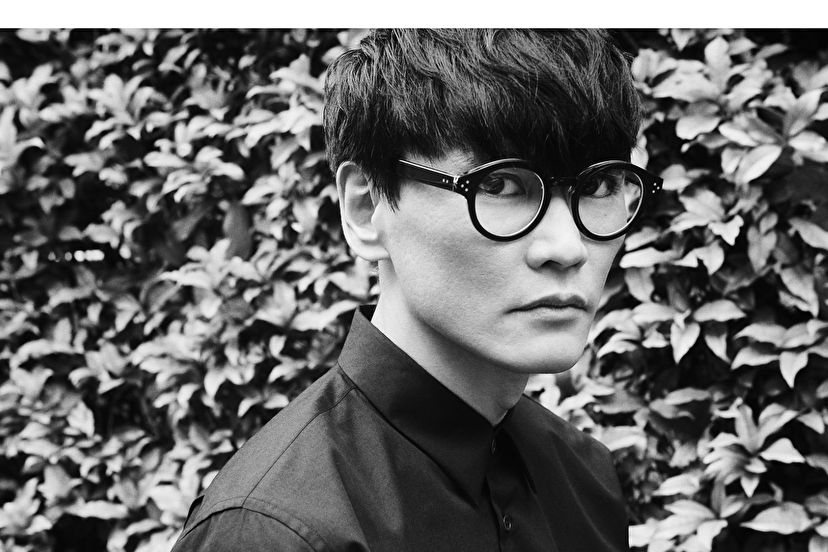

SU-METAL(スーメタル)/メタルダンスユニット「BABYMETAL」のボーカル。2010年YUIMETAL、MOAMETALと共に結成。2013年にシングル「イジメ、ダメ、ゼッタイ」でメジャーデビュー。2014年1stアルバム「BABYMETAL」リリース、女性アーティスト史上最年少記録となる日本武道館ワンマン2daysや、初のワールドツアー、レディー・ガガの北米ツアーのサポートアクトに抜擢されるなど国内外で注目を集める。2016年には2ndアルバム「METAL RESISTANCE」が全米ビルボードチャートTOP40ランクイン、イギリスのウェンブリー・アリーナで日本人初となるワンマンライブを開催するなど、世界の音楽シーンを席巻している(撮影:キッチンミノル)

――12月の広島公演2daysは、故郷・広島での初めての公演でした。ライブを終えたときの気持ちを聞かせてください。

まずはホッとしました。20歳になる記念でもあるし、地元広島での初めての公演でもあるし、私としても特別な思いがあって挑んだ公演だったので。無事に終えることができてとてもホッとした。それがライブを終えたときの正直な気持ちでした。

昨年12月2日、広島グリーンアリーナ。そこはまるで別世界だった。ステージには荘厳な祭壇が組み上げられ、アリーナ中央を貫いて太い花道が走る。花道の先には巨大なキツネの像がそびえ立つ。8000人の観客は全員、入り口でマスクと黒装束を受け取り、身にまとう。同じく黒装束に身を包んだバンドがごう音のメタルサウンドを鳴らす。次々に炎が立ち上る。

2017年12月、広島公演の一場面(撮影:Tsukasa Miyoshi 〈Showcase〉)

SU-METALは、豊かな声量とまっすぐに響く声質で、楽曲を歌い上げていく。全16曲の最後、SU-METALは金色の衣装に身を包んで登場し、歌い終えるとまばゆい光の中に消えていった。MCは一切なし。BABYMETAL流の“バースデーライブ”だった。

2010年にBABYMETALが結成されたとき、SU-METALは12歳。ヘヴィメタルがなんなのかもまったく知らない少女だった。

――結成当時のことではどんな記憶が残っていますか?

そのころは何も知らなかったので、初めて(自分たちが歌う)曲を聴いたときに「なんじゃこりゃ?」と思いました。なんて反応したらいいのか分からないくらいの衝撃を受けたことは覚えています。

――10代の女の子が本格的なヘヴィメタル・サウンドの上で歌って踊るというBABYMETALのパフォーマンスは、それまでの音楽グループの常識から外れたものだったと思います。

最初のころは「こんなのメタルじゃない」みたいな批判も多かったです。でも、なぜか自信はありました。「なんで常識にとらわれないといけないんだろう」「私たちは私たちらしいことを精いっぱいやっていけばいい」って。

(撮影:キッチンミノル)

――SU-METALさん自身がヘヴィメタルという音楽にハマったのはいつですか。

2013年のサマーソニック(に出演したとき)ですね。そのとき、ヘッドライナーのメタリカさんのライブを見に行ったんです。そうしたら、ドラムの音が、耳ではなく、直接心に響くような感じがして。「音楽で心を揺さぶられる」ってこういうことなのかと思ったんです。それまでどちらかというとメタルには怖いイメージもあったんですけれど、考え方が変わったのはその瞬間でした。

――2013年のメジャーデビューから現在までを振り返って、ターニングポイントは何だったと思いますか?

一番大きかったのは、2014年のソニスフィア・フェスティバルだと思います。

ソニスフィア・フェスティバルは、アイアン・メイデンやメタリカなど大物バンドが多数出演する、ヨーロッパ最大級のメタル・フェスティバルである。BABYMETALは2014年7月にイギリス・ロンドン郊外の町ネブワースで開催されたソニスフィア 2014に出演。そこで見せたライブパフォーマンスが現地のヘヴィメタル・ファンの度肝を抜いた。

2014年7月、SU-METALが「最初の転機」と語るソニスフィア・フェスティバル(撮影:Dana Distortion, (C) Amuse Inc.)

お客さんがいっぱいいるということさえ知らないままステージに上がったんですよ。そうしたら、怖い顔をした人たちがじっと(私たちを)見ていて。

「やるしかない!」と思って歌ったら、手を上げてくれる人がどんどん増えていったんです。「え? なに、この子たち?」みたいにおもしろ半分で見ていた人たちが、本気になっていくのが分かった。

歌っている間に、お客さんが上げた手が、前から後ろへ、ウェーブのように広がっていくのが見えて。「音楽って、言葉の壁はないんだな、本当に世界を越えていくんだな」って感じた瞬間でした。

そこからはアウェーな場所でも楽しめるようになっていきました。その次にイギリスでライブをしたときは、メタルTシャツを着た怖い感じのお兄さんが笑顔で一緒に歌ってくれたりするようになったんです。

イギリスの音楽誌などには「リードボーカルのSU-METALは小柄ながら圧倒的な存在感で、飛び抜けた歌声は彼らのメタルにぴったりだった」「SU-METALは、節目節目で『騒げ!』と観客をあおりつつ、ライブを通して豊かな声量を保っていた」というレビューが掲載された。

そして2016年4月、ロンドンの名門、ウェンブリー・アリーナで日本人アーティスト初のワンマン公演に臨む。

ウェンブリーでも、最初はアウェーだったんです。「名前は知ってるけど、実際どういう子たちなんだろう?」みたいに様子見をしている感じの人が多かった。でも、曲を重ねるごとにどんどんお客さんがノッてきて。最後の「THE ONE」という曲をパフォーマンスしたときには、会場が一つになっていることを実感しました。

2016年4月、日本人アーティスト初となるウェンブリー・アリーナでの単独公演(撮影:Taku Fujii)

東京ドームは温かい場所だった

――海外でのツアーを重ねることでライブパフォーマンスはどう進歩してきたと思いますか?

BABYMETALの曲って、体力的にキツいんですよ。それに、私も、YUIMETALとMOAMETALの2人も小さかったので、最初はとにかく死に物狂いで、余裕もなかったんです。ちゃんとライブを終わらせることが目標というくらいでした。でも、(2枚目のアルバムの)「METAL RESISTANCE」(2016年)を出してワールドツアー(8カ国22公演)を回っているころから、3人で「この曲はこういうふうにしよう」と話し合ってライブを作るようになっていきました。

(撮影:キッチンミノル)

――2016年には11万人を集めた東京ドーム2daysのライブも行われました。大観衆を前にしたときの気持ちは?

東京ドームでライブをやることが決まったのはワールドツアーが始まる前でした。そのときは「はたして自分たちが(東京ドームという大きな舞台に)立っていいのだろうか?」という不安がありました。

でも、いざ当日を迎えたら、「自分はちゃんと東京ドームのステージに立てている」と感じることができました。怖いと思っていたけれど、とても温かい場所に感じたんです。

海外で修業を積んで、大きくなって帰ってこられたんだなといううれしさもありました。それと同時に、「ここにいるみんなを連れてもっと先に進まなきゃいけない」という責任のようなものも、改めて感じました。

2016年9月、ワールドツアーの最終公演・東京ドームでのパフォーマンス(撮影:Tsukasa Miyoshi 〈Showcase〉)

東京ドーム公演では2日間で全25曲を歌いきった(撮影:Tsukasa Miyoshi 〈Showcase〉)

ステージで輝くことが私の使命

2016年末から2017年にかけて、BABYMETALはレッド・ホット・チリ・ペッパーズ、メタリカ、ガンズ・アンド・ローゼズなど海外の大物バンドと共演を果たす。特にレッド・ホット・チリ・ペッパーズとは、イギリス(4都市8公演)やアメリカ(10都市10公演)を回る長いツアーを共にした。

全てが貴重な経験でしたし、学ぶこともたくさんありました。何よりすごいと思ったのは、大御所と呼ばれる人たちなのに、ライブの一つ一つが毎回新鮮なんです。すごくハードなスケジュールで何百本もライブをやっているはずなのに、そう思わせない。一回一回のライブに命をかけている感じがひしひしと伝わってきて。改めて尊敬しました。

(撮影:キッチンミノル)

――特に印象的だったことは?

レッド・ホット・チリ・ペッパーズさんと「ギミチョコ!!」でコラボレーションさせていただいたことです。

ツアーが始まった当初に、「一緒に演奏しよう!どんな曲がいい?」と言われたんですね。「じゃあ、私たちの曲をやってください!」とお願いしたら、ツアー中ずっと、一生懸命にあの曲を練習しているのが聞こえていました。それが本当にうれしかったです。最終日には胸にこみ上げるものがありました。

2016年12月、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのツアーにはスペシャルゲストとして出演した。 ロンドン・O2アリーナ(撮影:Tsukasa Miyoshi 〈Showcase〉)

BABYMETALのライブは、単に歌やダンス、演奏を披露するだけではなく、BABYMETALの歩み自体を壮大な物語と見立てた、ミュージカルのような舞台になっている。

そこで描かれるのは、メタルの神である「キツネ様」のお告げのもと、「世界をひとつにする」という使命を背負った3人の少女が、各地を旅し試練を乗り越えていくというダークファンタジーだ。そのフィクションのストーリーと、SU-METALら3人が実際に歩んできた現実が、合わせ鏡のようになっている。

「普段の自分と『SU-METAL』を分けて考えている」と語る彼女は、BABYMETALというグループにどう向き合っているのだろうか。

(撮影:キッチンミノル)

――広島凱旋公演はどんな意気込みで臨みましたか。

(音楽活動をするために)上京してから、「胸を張って『ただいま』と言えるまでは広島には帰らない」と自分で決めていたんです。それから6年経って、ようやく帰れると思いました。地元での公演ということで、後輩やお世話になった方がたくさん見に来てくださることにもなっていました。だからちゃんとしたパフォーマンスを見せなきゃいけないという思いもあったし、「私はステージでここまで輝けるようになりました」という報告ができたらいいなという思いもありました。

――「胸を張って帰れるようになった」と思ったのはなぜでしょう?

もちろん、海外でいろんな修羅場をくぐり抜けてきたからというのもあるんですけど、一番は、私自身が素直に音楽を楽しめるようになってきたことだと思います。

一つ一つのライブを心から楽しめるようになってきた。歌うことで何かを伝えることができるということに気づいた。誰かのために歌いたいと思うようになって、より歌うことが好きになりました。

2017年12月の広島公演は10代最後のライブとなった(撮影:Tsukasa Miyoshi 〈Showcase〉)

――BABYMETALのライブには親子連れのお客さんも多いですね。コスプレをした小さな女の子たちが憧れの目でステージを見ている光景も印象的です。

女の子たちの憧れの存在になれていることは本当にうれしいです。だから「SU-METALとしての自分」はちゃんと輝かせておきたいなって思ってます。

――BABYMETALの活動を通じて、現実の自分も成長してきた?

はい。最初は何も考えていなかったんですけどね。

自分がSU-METALという存在を育てている感覚もあるけれど、逆に、SU-METALからいろんなことを教えてもらっている感覚にもなるんです。私にとってSU-METALという存在が大切なものだからそう思うのかもしれない。

「BABYMETAL」はフィクションの世界だけれど、現実に起こっていることでもあるんですよね。フィクションをおもしろくするためには、現実に起こっていることをおもしろくしないといけないと思っているんです。BABYMETALというストーリーをもっとおもしろくできるように、一つ一つのライブを一生懸命やっていきたいと思っています。

(撮影:キッチンミノル)

(文中敬称略)

※本インタビューは2017年12月に行われた。

柴那典(しば・とものり)

1976年神奈川県生まれ。ライター、編集者、音楽ジャーナリスト。ロッキング・オン社を経て独立。音楽やサブカルチャー分野を中心に幅広くインタビュー、記事執筆を手がける。著書に『初音ミクはなぜ世界を変えたのか?』『ヒットの崩壊』、共著に『渋谷音楽図鑑』など。