昨夏、北海道を四つの台風が襲った。その被害は大きく、とくに日本を代表する穀倉地帯の十勝地方は農家を中心に大打撃を受けた。大きな被害を出した原因はなにか。いまどの程度、復興しているのか。一人の酪農家の奮闘を通じて、1年3カ月経った現地の状況をお伝えする。(ライター・松浦達也/Yahoo!ニュース 特集編集部)

激流に呑み込まれた牧場

北海道の太平洋側に位置する十勝地方は「日本の食料庫」とも言われる、国内最大規模の農業基地である。岩田宏さん(58)は、その十勝地方の清水町で「岩田牧場」という酪農牧場を営んでいる。

2016年8月30日、夕方から降り続く豪雨のなか、岩田さんはごうごうと川が鳴る音を聞きながら眠れぬ夜を過ごした。翌31日早朝、岩田さんは信じがたい光景を目の前に呆然と立ち尽くしていた。そこにあったのは見たこともない激流とその流れが運んできたであろう巨大な岩石。見慣れた景色――数十頭を収容できる牛舎や小川のせせらぎはどこにもなかった。

「『ああ……。なんもないね……』って。ああいうとき、何も浮かばないもんだね……」

そのときのことを聞くと岩田さんは、短くそう答えた。

台風来襲当時の様子を語る岩田宏さん(撮影:工藤了)

後ろの巨石は上流から流れてきたもの。もともとこのあたりには牛舎が建っていた(撮影:工藤了)

観測史上初めて1週間に三つの台風が上陸

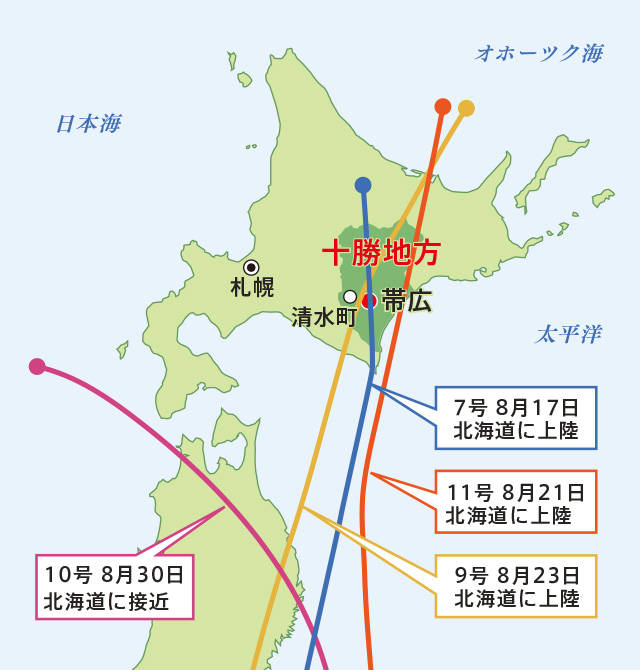

これまで北海道は台風被害の比較的少ない土地だとされてきた。北海道に接近する台風の数はせいぜい年に一つか二つ。ところが、2016年は日本列島のカーブをなぞるように“気圧の谷”が発生し、その谷に沿うように北上する台風が次々に現れた。

まず8月17日に台風7号が北海道に上陸、そのあと同21日に11号、さらに同23日に9号が上陸した。1週間で北海道に三つの台風が上陸したのは観測史上初めてだった。

昨夏、北海道に来襲した四つの台風の進路。11号が9号より早く北海道に上陸しているのは、11号の発生が日本に近かったため(札幌管区気象台のデータなどからYahoo!ニュース 特集編集部作成)(図版:EJIMA DESIGN)

そして十勝に暮らす人々に決定的なダメージを与えたのは、北海道に上陸しなかった四つ目の台風10号だった。東北の太平洋側に上陸し、日本海に抜けた台風10号は、8月30日の晩から31日未明にかけて北海道に最接近、記録的な大雨を降らせた。道内でも被害の大きかった清水町で、最悪とも言える被害を受けたのが岩田牧場だった。原因は敷地脇を流れていた小林川の大氾濫である。

「もともとは敷地のあたりをちょろちょろと流れる小川だったけど、あの晩は数十頭の牛を収容する牛舎を押し流すような、信じられない濁流になった」

台風10号の被害を受けた直後の岩田牧場。河川の氾濫で牛の育成舎がほぼ全滅した(写真提供:JA十勝清水町)

激流は、数十メートルある主牛舎2棟と搾乳牛舎1棟を全壊させた。直径10メートル級のスラリータンク(牛の液肥を貯蔵する巨大タンク)は100メートルほど下流にまで押し流され、子牛専用の哺育育成牛舎も半壊。「もしも」に備えて高地に放牧していた母牛75頭は無事だったが、生後間もない子牛2頭が濁流に呑まれた。

JA十勝清水町の経営指導課長、富樫和之さんは岩田牧場が大きな被害をこうむった理由をこう分析する。

「降り続けた豪雨のせいで、山や土地の保水力を完全に超えてしまったんです。日高山脈から流れる複数の水系の大元が氾濫し、一つの流れになった結果、牛舎を押し流すほどの激流になりました」

十勝に降った雨はどれほど想定外だったのか。

国が直轄する1級河川は「100~200年に1度」の降水量にも対応できるよう、整備計画を策定する。「100年に1度」の降水量は地域によってまちまちだ。

今年の秋まで封鎖されていた国道274号、道央と道東を結ぶ日勝峠の清水側入り口。通行止めが解除されたのは、台風10号から実に424日が経過した10月28日のことだった(撮影:工藤了)

「100年に1度」の降水量

十勝管内の基準となる帯広の確率降水量は「100年に1度」が1日に166ミリと設定されていた。そして昨夏の台風では、十勝管内の上札内では四つめの台風が接近した8月30日だけで166ミリの日降水量を記録している。直前に上陸していた三つの台風によって土地の保水力がめいっぱいだった十勝の土壌は、「100年に1度」の降水量でついに限界に達し、大地は水に呑まれた。翌月、この連続台風による被害は激甚災害に指定された。

日勝峠の清水町側、7合目付近(2016年9月27日撮影)(写真提供:十勝毎日新聞社)

被害を受けたのは岩田さんのような酪農家だけではなかった。ジャガイモやトウモロコシなど、十勝の基幹作物を育てる畑作農家も大きな打撃を受けた。畑は水に浸かり、ぬかるみに重機は入れず、畑で作物が腐るのを待つしかなかった。

前出のJA十勝清水町の富樫さんは、同JA管内の農業被害についてこう語る。

「清水町では、輪作の基幹作物となる馬鈴薯やてん菜(ビート)はそれぞれ作付面積の約4分の1が被害を受けています。牛などの飼料になるデントコーンに至っては、作付1825ヘクタールに対して被害1220ヘクタール。作付面積の約65%が被害を受けています。深刻なことに、このダメージが何年残るかわかりません」

JA十勝清水町の富樫和之さん(撮影:工藤了)

十勝管内全体の農業被害は1万3000ヘクタール以上、山手線内側の面積のおよそ2倍である。

十勝の農作物被害は、十勝から1000キロメートル近く離れた東京の家庭を直撃した。今年4月、北海道産のジャガイモの調達が困難になったとして、大手メーカーが相次いでポテトチップスなどの出荷を一時休止した。コンビニやスーパーのがらんどうになった棚からは、「食料自給率1%の東京を支える自給率1249%の十勝」という構造が見て取れた。

台風から1カ月後、北海道と国土交通省の集計により被害総額は2787億円(うち農業被害は543億円)に上ることが判明した。十勝毎日新聞編集局メディア統括長の杉原尚勝さんはこう語る。

「復旧工事は進んでいますが、いまだに被害の全容が確認できない場所もあり、すべての復旧には十数年かかると見込まれています。被災した十勝の農家の方々の中にも、離農に追い込まれそうな方や借金経営に追い込まれている方もいます」

再建中の岩田牧場の新しい牛舎。十勝では多数の復旧・修復工事の必要性があるため、土建業者や資材の取り合いになっている。この牛舎も見積もりさえ取れずに、3回立て続けに断られた(撮影:工藤了)

収穫できるはずだった作物以上に痛かったのは、明治の開拓以来、培われてきた肥沃な土壌を失ったことだ、と前出のJA十勝清水町の富樫さんは言う。

「表土は河川の復興作業で出た土で埋め合わせてもらうことができましたが、本来なら畑にできるような質の土ではない。最先端の施肥技術でも、被災前の状態に持っていくのに最低5年、もしかすると10年でも元に戻るかどうか……」

北海道で行われる畑作は「輪作」と言われる循環作付けが基本だ。同じ畑に複数の野菜を毎年植え替えていく。小麦→てん菜(ビート)→豆類→馬鈴薯というのが代表的なパターンだ。目の前の畑で育つ野菜が、次の野菜に適した土づくりにつながる。そこに堆肥をまき、腐葉土を加えるなどして、長年かけて育て上げるのだ。「農業は土作り」と言われるのは大げさな話ではない。その土が流された。都会に住む者には想像のできない十勝の苦しみがそこにある。

土の被害は畑作農地だけではない。岩田牧場でも、牧草地に新しく土を入れなくてはならなかった。一応の形は整えたが「元のような牧草地にするのには、最短でも5年以上かかるのでは」と予想している(撮影:工藤了)

土が流されて打撃を受けるのは畑作農家だけでない。岩田牧場の放牧地もまた痛手をこうむった。岩田牧場の放牧酪農は、ただ草を生やし放題の原野に牛を放つわけではない。放牧地は“畑”でもある。岩田さんが乳質に最適だと考える牧草の種を蒔き、育て、飼料とする。そのために長年かけて育ててきた土壌を失ったのだ。

助かった母牛を手放す苦しみ

岩田牧場の歴史は1948年、宏さんの父、實(まこと)さんが十勝清水に入植したところから始まる。70年間、親子2代で作り上げてきた。従業員はいない。4年前に父親が他界して以来、97ヘクタール――約1キロメートル四方に相当する敷地で、岩田さんがほぼ一人で牛の世話をしている。

台風の襲撃を受けたとき、岩田牧場の母牛75頭は台風に備えて放していたため無事だった。だが母牛が残ればそれでいいわけではない。

「乳牛は搾乳しないとすぐに乳房炎になってしまう。そうなれば10日程度は搾乳できない。牛舎も搾乳機械も失ってしまうと、もうお手上げ」

牛舎で語る岩田さん(撮影:工藤了)

搾れない牛を手元に置いても、病気になるのを待つだけだ。苦しい決断を迫られたが、岩田さんは母牛の全頭売却を決めた。酪農家なのに乳を搾る牛がいなくなった。町営牧場に育成のため預けている牛もいたものの、搾乳施設も流された。このままでは育成終了後に引き取っても乳を搾れない。岩田さんの脳裏に「廃業」という2文字がちらついた。

「もう全部やめて土地を売ったらどうか――。そんな考えも頭をよぎらないではなかったけど、この土地以外で生きることを想像するだけで息が詰まる。俺は生まれてからここでしか生きていないんだから」

放牧地を歩く岩田さん(撮影:工藤了)

相手が大自然とはいえ、すべてを奪われたままでいいのか――。岩田さんの中に種火は残っていた。牧場にいた母牛をすべて売却した数日後、岩田さんは子牛を身ごもっていた褐毛の「レッド」など4頭を買い戻すことに決めた。4頭なら手で搾ることもできる。生まれてくる子牛がメスならば、いずれ搾乳できる牛に育ってくれる――。前を向く材料は一つでも多くほしかった。

「出荷できなくても、俺は酪農家なんだよ」

牛舎で牛の世話をする岩田さん(撮影:工藤了)

春までの時間はあっという間に過ぎていった。毎日、重機で少しずつ瓦礫を片づけ、壊れた牛舎の一部を使って仮牛舎の建設に取りかかった。

牛舎、搾乳施設だけでなく、牧草地の再整備など、岩田牧場の復旧にかかる費用は億単位に上る。災害復旧国庫補助事業の指定で補償は受けられるものの、それでも自己負担は数千万円にはなる。牛乳を出荷できないのだから収入もない。補償や契約などの事務手続きも山積みで、時間と出費ばかりがかさんでいった。

「それでも施設を復旧させなければ、収入を得る道筋すらつけられない。正直、蓄えが尽きるのが先か、本格的な事業再開にこぎつけるのが先かのチキンレースなんだよね(笑)」

ミルクの回収伝票。回収は2日に1回(撮影:工藤了)

牧場再建に希望が見えてきた

それでも2017年の春になる頃には、岩田牧場にも明るい話題が少しずつ増えてきた。買い戻した「レッド」は、無事にメスの子牛を産んでくれた。仮の牛舎も組み上がり、4頭同時に搾ることのできる搾乳機も入れることができた。

被災前に育成のため町営牧場に預けていた20頭の母牛も牧場に帰ってきた。6月には搾乳も開始。初めは災害前の1割程度の搾乳量だったが、少しずつ量も増えてきた。来年の3月には同時に60頭搾乳できる本牛舎が敷地内の高台に完成する。目下の課題は、来年の春までの間、手狭な仮牛舎での越冬だ。

「レッド」が産んだ子牛。牧場再建への希望だ(撮影:工藤了)

100以上の乳房にミルカー(搾乳器)を一つずつ着脱し、搾乳後のケアもていねいに行う(撮影:工藤了)

牛舎から牛を放牧に出すとき、岩田さんは先頭に立って「行くよー!」と牛たちに号令をかける。すると、牛たちはのそりと動きはじめる。丘を上り、開けた牧草地まで来ると思い思いに駆け回り、緑の上でのんびりと過ごす。その間、岩田さんは牛舎の掃除やJAの担当者との打ち合わせに追われる。

搾乳時にも「はーい。搾るよー」と声をかける。搾乳後の乳頭には「雑菌の感染予防にいいかと思って」一房一房、ていねいに人間用のオロナイン軟膏を塗っていた。

放牧地(撮影:工藤了)

岩田さんに、牛とはどんな存在かと聞いた。

「うーん、難しい質問だなあ……。家族……じゃない。もちろんペットでもない。強いて言うなら、“共同体”かな。互いにメシを食わせてやって、食わせてもらってる。助けて助けられるような関係だから、“共同体”だね」

そこにある関係は、生産地である十勝と消費地である東京との関係にも似ている。自給率1249%の十勝と1%の東京もまた共同体だ。都市に住む者の口に入る食べ物は、大自然と闘い、共存する人たちの手で送り出されている。都市の住人も意識するしないにかかわらず、大自然とともに生きている。

そう、私たちは彼らである。

厳しい状況でも岩田さんは笑顔を忘れない(撮影:工藤了)

松浦達也(まつうら・たつや)

東京都武蔵野市生まれ。ライター、編集者、フードアクティビスト。テレビ、ラジオでの食トレンド、ニュース解説のほか、食専門誌から新聞、雑誌、Webまで「調理の仕組みと科学」「大衆食文化」「食から見た地方論」をテーマに幅広く執筆、編集を行う。著書『新しい卵ドリル』『大人の肉ドリル』などのほか、経営者や政治家、アーティストの書籍企画や構成を手がけたコンテンツも多数。

[写真]

撮影:工藤了

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト