今夏のサマーソニックでヘッドライナーを務めた米ロックバンド、フー・ファイターズと、日本のロックバンド、Hi-STANDARD(ハイスタンダード)は、共に1990年代半ばにデビューした。フロントマンのデイヴ・グロール(48)と難波章浩(47)は同年代で、音楽フェスを自ら主催するなど共通点も多い。2人が携わってきたバンドは音楽シーンにムーブメントを巻き起こし、解散や活動休止といった波乱もあった。彼らは20年を超えるキャリアをどのように駆け抜けてきたのか。サマソニ前日に、東京都内のスタジオで語り合った。

(ライター・内田正樹/Yahoo!ニュース 特集編集部)

対談動画(3分)

革命が起こった90年代

——ほぼ「同期」とも言える2人ですが、デビューした90年代半ばの音楽シーンを振り返ると?

デイヴ:アメリカではちょうど80年代の終盤から、とにかくエネルギーに溢れてラウドな音を出す若いミュージシャンがたくさん現れ始めていました。パンクやアンダーグラウンドのバンドがたくさんいて、ファンもクレイジーな若い子が中心でした。彼らの中に鬱屈していたエネルギーが一気に爆発したんです。ちょっとした革命が起こったような状況でした。

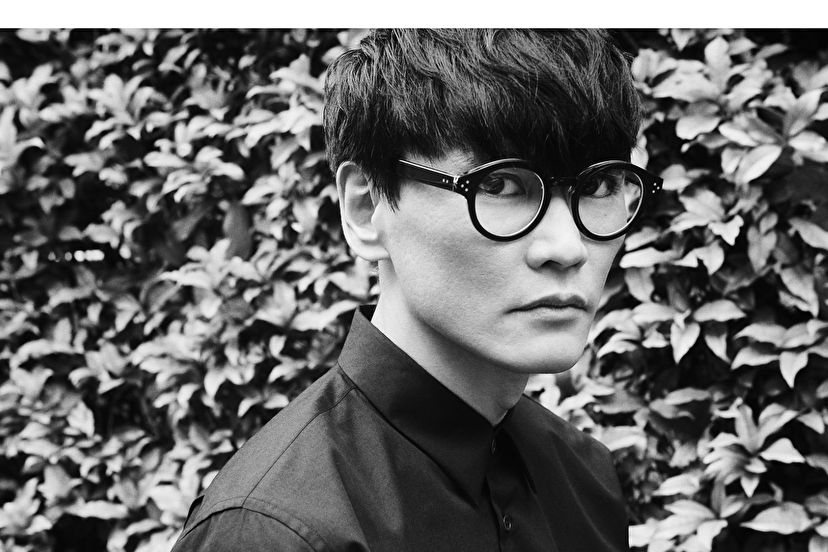

デイヴ・グロール/1969年生まれ。幼い時からギターを始め、ほどなくドラムに転向。1990年にロックバンド・ニルヴァーナに参加。1991年のアルバム「ネヴァーマインド」が世界的なヒットを記録。しかし1994年、ボーカル・ギターだったカート・コバーンの急死によりニルヴァーナは解散。1995年にフー・ファイターズのフロントマンとして再始動。今年9月、9作目となるアルバム「コンクリート・アンド・ゴールド」をリリースする(撮影:伊藤圭)

難波:そうしたエネルギーの爆発に最も大きく貢献したバンドの一つが、僕はデイヴが在籍していたニルヴァーナだと感じていました。ハイスタでデビューした頃、僕は“洋楽そのもの”になりたいと思っていた。

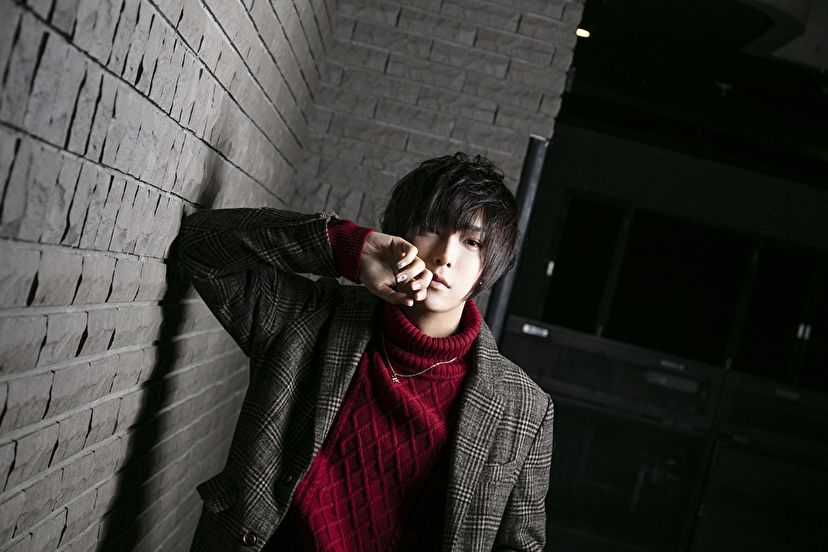

難波章浩/1970年生まれ。1991年、Hi-STANDARDを結成。パンクミュージックとストリートカルチャーを融合させた一大フェス・AIR JAMを企画、1997年に第1回を開催。2000年、Hi-STANDARD活動休止。NAMBA69など他バンド名義やソロで活動を続け、2011年、東日本大震災後にHi-STANDARD復活、AIR JAM 2011を開催した。10月にリリースが予定されている「THE GIFT」は18年ぶりのニューアルバムとなる(撮影:伊藤圭)

デイヴ:ニルヴァーナが絶大に支持されたのは、カート(・コバーン)が幅広い音楽リスナーに受け入れられる曲を書けたからだったと思います。ビートルズを聴いていた人もセックス・ピストルズを聴いていた人も抵抗なく聴けた。カートの書く歌詞やメロディー、そして何より彼の声は誰もが共感できるものだった。まあ、あとは僕とクリス(・ノヴォセリック)の絶叫も。

難波:うん(笑)。

デイヴ:でも当時の僕らはエネルギーがあり余っていて、ただの音楽好きがどんちゃん騒ぎのパーティーをやっているような感覚でしたよ。日本に来た時も、ユンケルとかいう栄養ドリンクをライブの前にごくごく飲んでステージでウワーッと絶叫していたしね。

1991年のニルヴァーナ。左からデイヴ・グロール、カート・コバーン、クリス・ノヴォセリック(写真:RetnaUK/アフロ)

難波:以前に「サラダデイズ」(2014年)というドキュメンタリー作品を見て、あなたがワシントンD.C.の音楽シーンを丁寧に紹介していたことに感銘を受けました。フー・ファイターズがどれだけ成功してビッグになっても、自分がかつて強く影響を受けたシーンとのつながりを忘れない。その姿勢を尊敬します。

(撮影:伊藤圭)

デイヴ:ありがとう。僕はワシントンD.C.から20分ほど南の方(ヴァージニア州)に住んでいました。当時のワシントンD.C.の音楽シーンはまだこぢんまりしていて、本気でアンダーグラウンドな音楽をやっていたのなんて数百人程度でした。

でもフガジというバンドが人気を集めると、出身地やジャンルなんて関係なく、ミュージシャンなら誰もが対等だという空気が流れ始めて人々が集まっていった。音楽とはつまりコミュニティーなんだと気づかされたという意味では最高の街でしたね。

(撮影:伊藤圭)

若い世代に見せたい理想の自分

——かつてはさまざまなバンドに憧れた2人ですが、いまは互いに自らが憧れられる対象です。若い世代への影響力をどう考えていますか。

デイヴ:普段は部屋の壁に自分のポスターを貼っている若者がいるなんて意識しないようにしています。妙な気分になるから。でも演奏する時はなるべくクールに振る舞って「僕もバンドをやりたい」と憧れさせたいという意識はあるかもしれません。カッコ悪い姿は見せられないというプレッシャーも感じています。

サマーソニック 2017でヘッドライナーを務めたフー・ファイターズ(撮影:Yoshika Horita)

難波:最近驚いたのは、親から無理やり聴かされたわけでもなく、自分でハイスタを知ってファンになったという小学生がサインを求めてきたことです。これは自分が大人になったからこその初めての体験だし、そういう時は「しっかりしなきゃな」と、責任も感じますね。

2016年12月、Hi-STANDARDは17年ぶりのライブツアーを開催した(写真提供:HS Co., Ltd.)

デイヴ:それは難しい問題ですよね。僕は3人の娘の父親だけど……。

難波:僕も息子が3人います。

デイヴ:おお、これってどっちのパパが大変なんだろう!?

難波:(笑)

デイヴ:うちの娘たちは僕がステージで「Fuck!(スゲェ!)」を連発すると、ライブが終わった後に「パパは口が悪すぎる。言葉遣いに気をつけなさい」って注意してくるんですよ。だから「ごめん、つい言っちゃうんだ。じゃあパパが1回Fuckと言うごとにゼリービーンズかキャンディーをあげるから」と謝ったら、それからというもの、僕がステージで「Fuck!」と口にするたび、ステージの袖から娘たちの「ゼリービーンズ!!」という叫び声が聞こえてくる。

(撮影:伊藤圭)

難波:最高ですね。でもすごく共感します。家族を持つ以前は、自分のことと音楽のことだけを考えていればよかった。でも父親になると新たな宿命を背負う。ある意味デイヴは“フーファイマン”でいなきゃならない時があるはずだし、僕も“ハイスタマン”でいなきゃならない時があると思うんです。バンドの自分、パパの自分、ただの自分というスイッチを自分で切り替えなきゃならない。

(撮影:伊藤圭)

デイヴ:まったくその通りだと思います。街でサインや写真を求められた時、自分のファンには何かお返しをしたい気持ちはあるんだけど、レストランで娘にガミガミ怒っている時は「いまちょっと無理」ってなりますからね。

難波:でもデイヴはそういうバランスを取るのがすごく上手そうに見えます。ぶっちゃけると、だからこそあなたに憧れるんです。

デイヴ:ありがとう。でもお互い大変ですよね。だって5万人の観衆の前でライブをしても、ステージを降りるとオムツを替えるんですよ?そのあと子供たちをチャイルドシートに乗せてホテルに戻って寝かしつけたら、ようやくゆっくりとビールを1杯飲む。でも僕はその時間を愛している。質素なライフスタイルが好きなんです。ロスに住んでいるけど、ハリウッドなんて大嫌いだから絶対に行かないし。

フジロックフェスティバル2015に出演したフー・ファイターズ。デイヴは骨折した右足にギプスをはめて演奏した(撮影:Kazumichi Kokei)

難波:ハイスタはちょうどアルバムが完成したばかりで、我ながらいいアルバムができたと思っています。誰にどう見られるかも大事だけど、まずは自分がいい音楽を作っているというプライドを持てるか、それが一番大事だと僕は思っていて。「ハイスタってどんなものだったんだ?」といった、過去のバンドに対する興味ではなく、「いまリアルにカッコよくてヤバいバンド」なんだと知らしめたい。そのためにはストイックにならざるを得ない部分もありますよね。

AIR JAM 2012で演奏するHi-STANDARD(写真提供:HS Co., Ltd.)

デイヴ:自分が誇りに思えることをやり続けるべきです。たとえみんなが気に入っても、自分が楽しくなければ意味がない。僕は、ファンの一人に「昔、初めて行ったフェスであなたを見ました」と言われて「ニルヴァーナだね?」と返すと「いや、フー・ファイターズです」と言われて驚きたいんです。

年を取るって最高にカッコいい。特にバンドマンが年を取るのはいいものだと思います。YouTubeで自分と同世代のバンドが若い連中以上のパッションで演奏しているのを見ると、心からカッコいいと思う。白髪だらけになってもフェスでヘッドライナーを務めたいですよね。

(撮影:伊藤圭)

ロックし続ける上での困難と秘訣

——昨今はアメリカでも日本でも、ヒットチャートにおけるロックバンドの存在感はさほど強くありません。でも2人のバンドは存在感を失いません。

デイヴ:長くロックし続けるのは難しいですね。理由のひとつは、いまだに「ロックンローラーたる者、生き急げ、短命であるべし」みたいなニヒリズムが存在するからです。僕の中にもまだそんなパッションがないわけではない。でも僕にとって音楽は人生そのもの。一生やめたくないし、死にたくもない。できればずっと生きていたい。なぜ22年経ったいまもバンドをやっているのか自分でもよくわかりません。でも最大の理由は音楽を愛していて、仲間や家族を愛しているからでしょうね。

1999年、3作目のアルバムを制作していた頃のフー・ファイターズ(写真提供:ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル)

難波:同感です。僕はいま47歳だけど、いまの年齢まで自分がステージに立っているなんて想像もしていなかった。だからハイスタは一時活動を休止したんです。でもラッキーなことに再び集まることができた。いまデイヴが話してくれたようなことを、僕もハイスタが休止していた時間でたくさん学びました。

そういう意味でもデイヴは自分にとって先駆者。ロックって、特にハードコアの人たちは荒んでしまい、短命に終わってしまう人たちが僕のまわりにもたくさんいた。フー・ファイターズはすごく健康的で、チームを大切にしていた。自分が年を重ねていく上で目指したかったバンドの理想像を先に体現していた。だから僕はフー・ファイターズのようになりたかったんです。

1996年のHi-STANDARDメンバー(写真提供:HS Co., Ltd.)

デイヴ:ラッキーだったんですよ。僕らが健康的でいられたのは良い仲間との関係性があったからだと思います。僕は音楽が好きだけれど、一番大切なのは“人”です。現在のマネージャーとはもう27年ものあいだ一緒に仕事をしている。家族同様のコミュニティーなんです。

でも僕にも二度と音楽をやりたくないと思った時期が訪れました。2年前のツアーです。足を骨折してしまい、その後60回の公演はこなしたものの、身体が疲れ切って、心が壊れてしまったんです。このままだとバンドに殺されると思った。だから周囲を説得して1年間だけバンドを忘れることにしました。子供のお弁当を作って、夜は絵本の読み聞かせをして静かに暮らした。楽しかったよ? でも髪もヒゲも伸ばし放題のまま半年ほど経ったある日に気づいたんです。「ああ、自分はバンドに生かされていたんだ」って。音楽はずっと僕のそばにあったんです。

(撮影:伊藤圭)

音楽フェスを主催する醍醐味

——ハイスタは1997年からAIR JAMというフェスを自ら主催して、去年も約3万6千人を集めました。一時活動を休止していたこともありましたが、2011年に東北で起こった東日本大震災の復興支援のため約11年ぶりに再集結してAIR JAMを開催し、それをきっかけに再始動を本格化させたんです。

デイヴ:本当かい? すごい!

難波:AIR JAMのきっかけはアメリカで “ワープド・ツアー”を見て、ああいう音楽とストリートカルチャーが融合したイベントを日本でもやりたいと思ったことでした。僕らにも仲間がたくさんいたので、せっかくハイスタで大きなアクションを起こすのならば、そうしたシーンの仲間をみんなに紹介したいと思ったんですね。

デイヴも10月にロスの郊外でCal Jamというフェスをやると聞きましたよ。

「ファンへのメッセージを」のリクエストに応えてくれた(撮影:伊藤圭)

デイヴ:僕は家でバーベキューをする時、決まってシェフ役なんです。僕にとってバンドのボーカルとかフェスの主催という役割はそれと同じで、自分のパーティーにお客さんを招待するような感覚なんです。Cal Jamに呼ぶバンドはみんな友達です。君と同じで、まずは仲間と一緒に楽しめるのが一番だからね。

難波:その通りですね。でも最近はどちらかと言えば、若者の世代のバンドたちにハイスタを見てもらいたい、自分たちのステージを見てほしいという気持ちの方が強くなってきたかもしれない。

デイヴ:よくわかります。カートと一緒に最初のロラパルーザ(アメリカのロック・フェスティバル。第1回は1991年に開催)を見た時のことをよく覚えています。僕らはロスで「ネヴァーマインド」(1991年)というアルバムの制作中だったんだけど、あのフェスは後のオルタナティヴ・カルチャーの震源地となりました。

フェスを通じていろいろなジャンルの音楽をまとめて体験できるのは、特に若い世代にとって大事だと思います。そこで受ける刺激は、きっと次世代のミュージシャンの誕生につながるはずですからね。

(撮影:伊藤圭)

内田正樹(うちだ・まさき)

1971年東京都出身。編集者、ライター。雑誌「SWITCH」編集長を経て、2011年よりフリーランス。これまでに数々の国内外のアーティストインタビューや、ファッションページのディレクション、コラム執筆などに携わる。編著書に椎名林檎インタビュー集『音楽家のカルテ』がある。「サンデー毎日」に「恋する音楽」を連載中。

[写真]

伊藤圭

[映像]

古田晃司・佐野秀初・関澤朗

最終更新:2017年9月14日(木)13:46