「ひきこもり」の人たちは、全国に100万人以上いると推計される。実はその半数以上にあたる約61万人が中高年(40~64歳)であることが、昨年内閣府が行った初の調査結果で明らかになった。親とともに「ひきこもり」の子が孤立する「8050(はちまるごーまる)問題」は、高齢化が進んだことで最終局面を迎えている。親が支えられなくなり、生きる術を失うなど、ひきこもった末に命を落とす「ひきこもり死」が全国で相次ぐ。命の危険が迫っているにもかかわらず、残された子がひきこもりを続けるのはなぜなのか。この問題に出口はあるのか。(取材・文:NHKスペシャル取材班/Yahoo!ニュース 特集編集部)

56歳男性のひきこもり死

2年前の冬のことだった。取材班は、あるひきこもり男性の死に直面した。

神奈川県横須賀市に暮らす56歳の男性は、10年前に両親が死亡した後、自宅に一人取り残され、貯蓄を切り崩しながら暮らしていた。ガスや水道は止まり、家屋の外壁は朝顔のつるで覆い隠され、庭先はゴミであふれていた。市の福祉職員は支援の必要性を感じ、訪問を続けていた。56歳男性はこう話していたという。

「いざという時にお金がないと困るので、なるべく使わないようにしている」

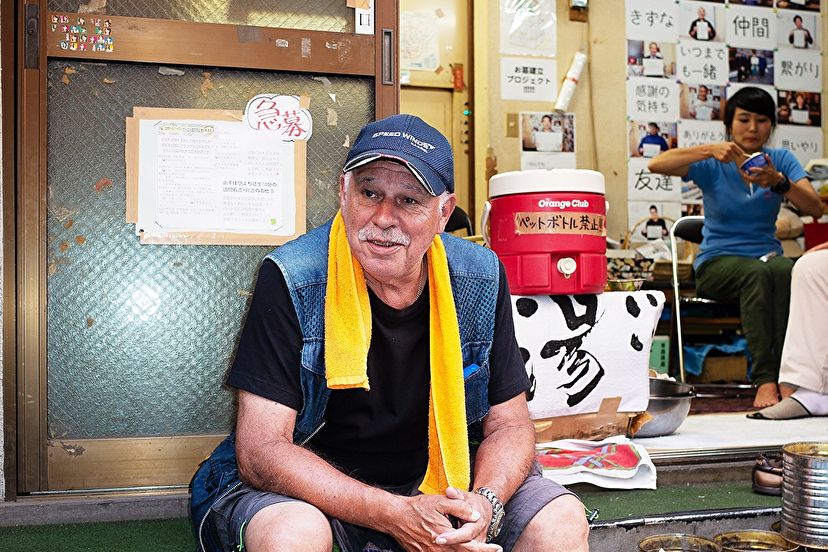

福祉職員の訪問に応じる56歳の男性(提供:NHKスペシャル)

男性は、腕の骨やあばら骨が浮き出るほど痩せ細っていた。「病院に行かないと。あなたの命が危険です」と説得にあたる職員に対し、男性はていねいな口調で「自分の力で何とかしたい」と繰り返し、支援を断り続ける。

やがて男性は、職員が訪問しても顔を出さなくなった。職員が警察と一緒に踏みこんだところ、男性はゴミに埋もれた状況で亡くなっていた。栄養失調による衰弱死。1月初旬、冷えこみの厳しい日のことだった――。

なぜ支援を拒み続けたのか

男性は最後まで「自分の力で何とかしたい」とし、支援を受けようとはしなかった。命の危険が迫っているのに、なぜそのような選択をしたのか。

取材班は、男性と過去に接点を持った人々を訪ね歩いた。幼少時代を知る近隣住民。中学、高校時代の同級生、塾講師。そして職場の同僚ら。数十人の証言を得るなかで浮かび上がってきたのは、「(男性は)まじめだった」という言葉だった。

56歳男性の名は「伸一さん」という。

高校時代の伸一さん(提供:NHKスペシャル)

伸一さんは、高校卒業後、英語を使った仕事に就きたいと英文科を目指して大学受験に取り組んだ。しかし、成績は思うように上がらなかった。やがて進学を諦め、ハローワークで仕事を探し始める。非正規で複数の職場を渡り歩いたのち、診療所の医療事務で正規採用される。喜んだのもつかの間、伸一さんは厳しい現実に直面する。経営拡大路線を進める職場の業務は多岐にわたり、覚えなければならないことも多く、伸一さんは深夜まで残業する日々を送っていた。当時の上司はこう言っている。

「まじめな性格のあまり、できないことをできないと言えない人だった」

結局、伸一さんは職場を去る。その後、再就職に苦戦。心のバランスを崩し、30年以上にわたりひきこもることになっていくのだった。この間、伸一さんは何を考えていたのか。部屋から見つかった遺品に目を凝らしていくと、本人はこの生活から抜け出したいと願っていたことがわかった。

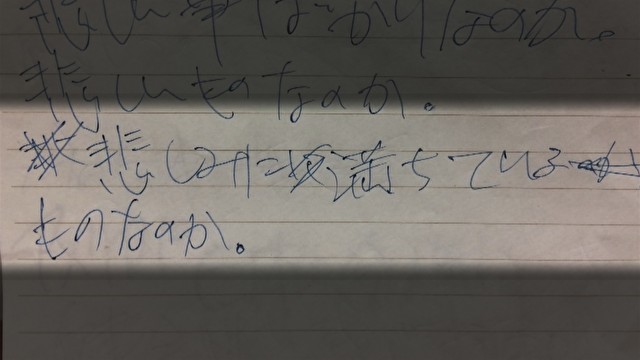

ノートには、英文法を勉強していた証拠が残されていた。痕跡は亡くなる直前まで続いている。あるページには「ハローワーク」「申し込み締め切り」などの文字が残されていた。最期まで、伸一さんは仕事を見つけたいという意思を持っていたことがうかがえた。しかし、それがかなうことはなかった。ノートの最後のページには、こう書き残されている。

「人生とはこうも、悲しいものなのか。悲しみに、満ちているものなのか」

遺された伸一さんのノートから(提供:NHKスペシャル)

いくつもの「壁」に阻まれ、届かない支援

昨年、内閣府が公表した調査結果によると、中高年のひきこもりは全国に約61万人いると推計されている。ただし、その実態はほとんど明らかになっていない。

全国にはひきこもりの相談を受ける、自治体が設置した窓口が存在している。彼らはいったいどんな現実に直面しているのか。

今年、NHKは全国の1400に及ぶひきこもりの支援窓口にアンケート調査を行った。その結果、ひきこもりの末に亡くなる「ひきこもり死」の危険があったと答えた窓口は、333にのぼった。支援に乗り出しながら、「ひきこもり死」を止められなかったケースは72件にも及ぶ。

写真はイメージ(撮影:葛西亜理沙)

取材班は、アンケートに応じてくれた「ひきこもり支援窓口」の一つ、静岡県熱海市の社会福祉協議会を訪ねた。

ここでは支援していた2人が亡くなったという。支援員の石橋真由美さんは、2人を救えなかったことをいまも悔やんでいる。

「忘れることができないし、反省してもいますけど、どうすれば命を助けることができたのか、正直わからないです」

石橋さんの支援窓口は、ひきこもりの人が暮らす家々を訪ねる支援活動を行っている。「アウトリーチ」と呼ばれる手法で、取材当日は5年近くひきこもる50代の男性宅に向かっていた。男性は支援を拒否していて、この1カ月あまり、連絡がとれない状況にあった。半年前に同居していた母親が介護施設に入所したため、経済的な支えを失い、孤立が続いている。困窮している可能性が極めて高い。自宅を訪ねると、電気やガスといったライフラインが途絶えていることがわかる。何度もドアをたたき、屋内への呼びかけを続ける。

50代男性の自宅で呼びかけ続ける石橋さん(提供:NHKスペシャル)

しかし、応答はない。石橋さんの脳裏に過去の経験がよぎる。誰にも知られず、命の危険が迫っているのではないか。しかし、外からでは中で何が起きているのかわからない。男性は支援拒否の状態にあるから、これ以上できることがないのも実情なのだ。

生活保護や障害年金などの制度で支えるすべはある。ただし、これらは本人の希望があってはじめて動ける。また、いくら心配とはいえ、命の危険があると断定できない状態では、家屋に踏みこむことはプライバシーの観点から難しい。全国の支援窓口への取材では、「ひきこもり死」に至ってしまったケースのうち、7割以上が支援拒否の壁にぶつかっている。石橋さんはこう言う。

「社会で傷つき、自宅に閉じこもっている人にとって、周囲に助けを求めることは簡単なことではない。声を上げられずに亡くなってしまう方は多いんです」

就労だけがゴールなのか

支援を受け入れてくれた人もいる。

石橋さんが支援を続ける男性に、山村さん(51歳、仮名)がいる。4年もの間、電気、ガス、水道が途絶えた部屋に暮らしていた。暮らしを支えていた母親が介護施設に入った途端、生活するすべを失ってしまった。所持金は底をつき、生きるために近くのゴミ捨て場をあさることで命をつないでいた。

ここまで追い詰められていても、山村さんは当初は支援を拒み続けていた。

このままでは、“ひきこもり死”が現実のものになってしまう――山村さんは、自治体による4年に及ぶ説得を受け入れ、この3月に支援が始まった。生活保護の受給手続きをし、自治体が紹介した一時的な宿泊施設に身を寄せてもらう。

石橋さんが支援を続ける山村さん(仮名)(提供:NHKスペシャル)

しかし、支援はここから複雑になる。石橋さんはこう言う。

「ひきこもっていた時間が長かったためか、(山村さんには)何かをしたいという意欲が失われていたんです」

新たな生活をスタートさせたにもかかわらず、山村さんはこの先の展望を語ろうとしなかった。「いまは何も考えられない……」と繰り返し、「以前の生活のほうが楽だったかもしれない」とさえ漏らした。

理由が、ある

ひきこもる前の山村さんは、弁当屋を営んでいた。店は、両親から受け継いだものだった。2005年に父親のガンが発覚し「自分が始めた店をどうにか守って欲しい」と頼まれた。突然の事で戸惑ったが、無口な父親が頭を下げる姿が胸に刺さった。一から料理の手ほどきを受け、早朝から夜遅くまで懸命に父の背中を追った。

だが、その3年後、リーマンショックが起きる。店の売り上げを支えていたのは、建設現場やイベント関連などの大量発注だったが、目に見えて少なくなった。追い打ちをかけるように父親が他界。母親も体を壊して働けなくなった。1人で懸命に店を切り盛りしたが、借金がかさみ、5年前に廃業せざるを得なくなった。山村さんは無力感にさいなまれた。

「結局、両親の大切な店を守ることができなかった。努力を重ねても自分は何もできない人間だった――」

写真はイメージ(撮影:葛西亜理沙)

この5月、山村さんに仕事を紹介した。コロナ禍で選択肢が限られるなか、やっと見つけた介護の仕事だった。滑り出しは順調で、山村さんは遅刻も欠勤もなく、働いていた。ところがこの9月、石橋さんは「介護の仕事を辞めたい」と打ち明けられた。聞けば、職場で独り立ちを求められているが、山村さんはこう言うのだった。

「期待に応えられずつらい。必死にやっていますが、これ以上頑張れない」

石橋さんは葛藤にかられた。仕事は簡単に辞めてほしくない。ただ、その一方で長いひきこもりから脱するための道が、「就労」に結びつけることだけでよいのだろうか。

「支援する側としては、目先の生活を立て直さないと自立して暮らしていけないので、まずは就労と考えざるを得ない。でも本当に大切なことは、本人が生きがいを見つけられること。そのうえで、働きたいという意欲が湧いてきたときに就労支援ができるのが一番素敵なこと。そう、うまくいかないジレンマがある」

この人になら、本音を話してもいい――

「本人の意欲に沿った支援をしていきたい」

こう話すのは、千葉県にあるNPO「長生ひなた」(自立相談支援)の主任相談支援員の田中君德さんだ。田中さんには忘れがたい経験がある。昨年の2月、支援を続けていた48歳の男性が亡くなったのだ。自宅への訪問を重ね、ようやく話をしてくれるようになった。「一緒に仕事を探そう」と提案していた矢先、連絡が途絶えるようになった。最後に会った2ヶ月後、田中さんは親族を通じて男性が亡くなったことを知らされた。こう言って悔やむ。

支援員の田中さん(提供:NHKスペシャル)

「就労を急がせすぎたのかもしれない。もっと本人の気持ちを聞ければよかった」

以来、田中さんは支援のあり方を見直している。すぐに就労や福祉制度につなげるのではなく、本人の意欲を引き出すことを重要視する。

田中さんの支援現場に同行した。この日訪れたのは、25年以上ひきこもっている加藤雅之さん(54歳、仮名)の自宅だ。昨年、父親が亡くなり、85歳の母親と2人で暮らしている。かつて加藤さんは調理師として大阪の飲食店で1年働いたが、人間関係に悩み退職。その後、何度か就業するも、長続きせずにひきこもるようになった。訪問した当初は、人への恐怖心が強かったが、何度も足を運ぶうちに自分の話をしてくれるようになったという。

田中さんの支援を受けている加藤雅之さん(仮名)(提供:NHKスペシャル)

田中さんはこう語りかける。

「いま何に興味がある?」「最近は何のテレビが面白かった?」

加藤さんはこう応じる。

「携帯ゲームに関心がある」「テレビのアニメも見ている」

加藤さんが「料理番組もよく見る」と話すと、田中さんは「今度、NPOで料理会を企画するから来てほしい。元調理師の加藤さんが来てくれたら、みんな喜ぶ」と誘う。加藤さんは笑顔を浮かべてこう言った。

「体調が大丈夫だったら参加したい」

支援員の田中さん(左)と加藤さん(右)(提供:NHKスペシャル)

支援をする上で、田中さんが大切にしていることが二つある。一つ目は、「時間の共有」だ。何度も足を運ぶ。その上で散歩をしたりDVDを見たり、買いものに出かけたりする。

「この人ならSOSを出してもいい。本音を話してもいい。そう思ってもらうことが大切」

次に大切にしているのが、「意欲を持てるものを一緒に探す」こと。本人が「何が好き」で「何に喜びを感じるか」を、時間をかけて聞き出す。そのことを大切にしながら「やりたいこと」「やれること」を探していくのだ。田中さんはこう言う。

「無理やりに社会とつなげようとしても、またひきこもってしまう。やりたい気持ちを生かすことで、頑張る気持ちが生まれるんじゃないでしょうか。それが少しずつできるようになると、自信につながると思うんです」

支援員の田中さんと話す、ひきこもる男性(提供:NHKスペシャル)

どこまで支援を続けられるか

一進一退の支援活動は大きな課題も抱えている。それは人手不足だ。NPO「長生ひなた」(自立相談支援)には常勤6人の支援員がいて、100人以上の人を同時に支援する。ひきこもり以外の事例もあり、DVや借金問題を抱えた人もいる。コロナ禍で相談件数は例年の2~3倍に増加していて、時間と労力が必要な「ひきこもり支援」をどうやったら持続していけるのか、答えが見えてこない。

そもそも、ひきこもりの問題は「困窮」「精神疾患・障害」「親子関係」などの問題が複雑に入り組む。また、当事者が「本音」を語ってくれるまでに数年かかることも珍しくない。田中さんはこう危機感を吐露するのだった。

「本当はもっと(支援に)関わりたいが、人手不足などの関係で放置してしまっているケースもある。全国のひきこもりの相談窓口は同じ思いを抱えているはずで、このままでは救えない命が増えてしまう」

新型コロナウイルスの影響で、多くの人たちが仕事や人とのつながりをなくし、不安を感じている。いつ誰が、ひきこもる状況になってもおかしくない時代だ。誰もが生きる意欲を失わず、前を向ける世の中をどうつくり上げていくのか、今こそ考えたい。

NHKスペシャル「ある、ひきこもりの死 扉の向こうの家族」は、11月29日(日)午後9時から放送(NHK総合)

関連記事『データで見る「ひきこもる中高年」61万人――いつから、どのぐらい、きっかけは?』はこちら