胎児の染色体異常の可能性を血液だけで判別できる「新型出生前診断」のあり方をめぐって厚生労働省で議論になっている。だが、通常の妊婦健診で突然、胎児の異常を明かされるケースもある。脳のない「無脳症」もそのひとつだ。生まれたとしても、赤ちゃんは生命維持装置なしに生きることはできない。それでも、おなかに宿した女性からすれば、諦めることは難しい。無脳症の子を宿した女性たちに、その思いを聞いた。(ノンフィクション作家・河合香織/Yahoo!ニュース 特集編集部)

出生前診断を受けていなくても知らされる診断

「神様に謝りなさい。あんたのせいよ。食事が悪かったんじゃないの? だから、赤ちゃんの頭ができなかったのよ」

東京都内に暮らす30代のなほこさんは、おなかの中の赤ちゃんが無脳症だとわかった時に、実母からそう投げかけられた。2017年の暮れのことだ。

母から愛されていないと感じたが、それよりもつらいのは「あなたは何も悪くないですよ」という医師の言葉だった。無脳症の発生を予防すると聞いた葉酸のサプリは取っていた。こうなったのは食事のせい、あるいは妊娠初期に飲んだ薬のせいだと思いたい気持ちがあった。責めることのできる標的が欲しかった。

(撮影:鬼頭志帆)

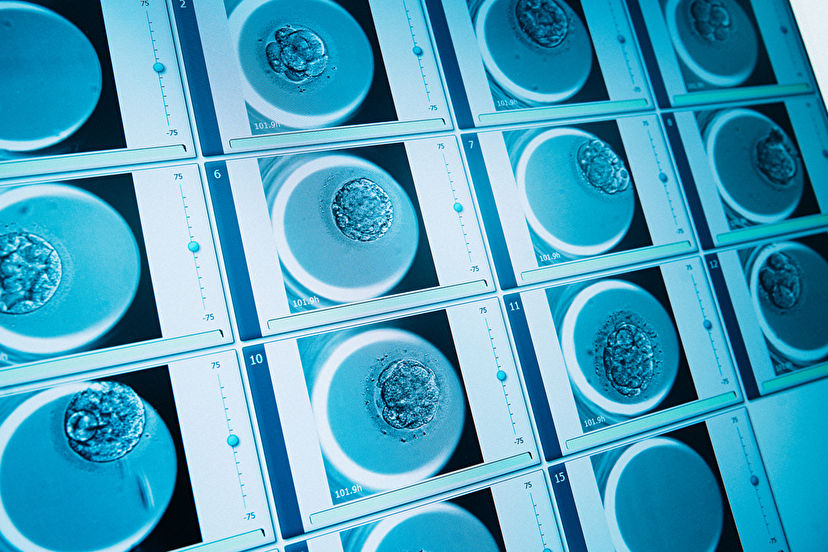

無脳症とは脳の全部または一部が欠如している疾患だ。頭蓋骨が欠損し、脳が露出していることも多い。発生率は1000人に1人と、胎児の奇形のなかでも比較的発生頻度が高い疾患である。脳は思考をするだけではなく、身体の生理的な制御も行う器官である。そのため、脳が大きく欠如していると生命維持装置なしに生き続けることができない。基本的には出生後、数日で亡くなる。

無脳症のような疾患は、通常の妊婦健診の超音波検査で判明する。腹部に超音波を発信する機器をあてると、その反響の解析から胎児の姿が画面に映し出される。この際、注意深く診断されるのが、胎児の先天性形態異常(奇形)だ。

(撮影:鬼頭志帆)

妊婦の立場からすると、いわゆる出生前診断を受けているつもりがなくとも、妊娠期間中のある日、突然そんな診断結果を告げられることになる。

なほこさんは胎児に「たまちゃん」という名前をつけていた。

「私はたまちゃんに気づかせてもらったものがたくさんあるし、生きられなかったけれど、意味があると思っています。おなかの中で死んだ命にも、生まれて30分で死んでしまった命にも意味があると信じています」

(撮影:鬼頭志帆)

血液の採取だけで胎児の染色体異常などの可能性を高い確率で知ることができる「新型出生前診断(NIPT)」が広がりだしている。日本産科婦人科学会の指針を逸脱して行う施設も複数現れ、妊婦が遺伝や障がいなどの実情を理解することなく、出生前診断を受ける事例が増えだした。そうなると、遺伝や障がいに誤解をもつ可能性もある。そこで、厚生労働省は2019年10月、NIPTの使用について検討部会を設置、有識者を集めた議論を始めている。

だが、こうした出生前診断の議論とは別に、通常の妊娠中の健診でわが子の障がいを告げられるケースがある。それが超音波検査によって判明する無脳症だ。

病室のベッドから火葬場を予約した

産婦人科医師の林伸彦氏は、「超音波検査の質が上がり、通常の妊婦健診で胎児の病気がわかることもたくさんあります。その意味で、特別な検査を受けていなくても、ほとんどの家族は『ある程度の出生前検査』を受けています」と話す。

だが、妊婦は出生前診断を受けているという自覚がない場合も少なくない。明治学院大学社会学部柘植あづみ教授の調査によると、超音波検査について説明があり、検査を受けるかどうかを尋ねられた妊婦は1割に満たないとされる。

(撮影:鬼頭志帆)

胎児に病気や障害があることを「生まれるまで知らない権利」もあるため、事前に意思確認と心の準備がない妊婦に、すべての情報を伝えるのはとても難しいと林医師は言う。

「医療者と妊婦さんとの関係性にもよりますが、個性の範囲と呼ばれるような些細な異常は伝えず、命に関わるものは伝える傾向があるように思います。とても大切なことなのに、情報を伝えるかどうかの判断を必ずしも家族が行っていない現状に違和感を感じます」

(撮影:鬼頭志帆)

なほこさんは妊娠15週の時、年の瀬も迫った2017年12月28日の妊婦健診で無脳症だと告知された。それまで妊婦健診とは赤ちゃんの成長を見られる嬉しいものだと思っていた。

命を選ぶ選択肢は提示されなかった。生きられない命だから入院して中絶するしかないと言われた。すでに週数が経っているので、中期中絶となり、分娩という形をとると説明された。

「頭蓋骨がなくて薄い膜で包まれただけなら、産む時に赤ちゃんの膜が破れて脳みそが潰れちゃう可能性はありますか? 苦しくないですか?」

なほこさんが聞くと、可能性がないわけではないと医師は言った。

なほこさんは中絶することになった子のために、まず神社に安産のお守りをもらいに行った。脳が外に飛び出て、「たまちゃん」が痛くないかが何より心配だったからだ。

年明けすぐの1月2日に入院。その日に病室のベッドから火葬場を予約した。中期中絶の場合は、火葬と死産届が必要となる。

「まだたまちゃんはおなかの中に生きているのに。生きている子の火葬の予約なんて……」

(撮影:鬼頭志帆)

「経済的理由」なく中絶へ

なほこさんは悔しくて仕方がなかった。本当は中絶なんてしたくなかった。病院に出入りする葬儀屋にすべて任せることもできたが、治療も判断も選べなかったからこそ、自分たちで選んだ方法で葬ってあげたかった。小さい赤ちゃんの火葬をする火葬場を探し出した。通常の火葬だと胎児は骨が残らないことも多いが、そこは朝一番の弱い火で焼いてくれるのでお骨が残るということだった。

分娩の直前までたまちゃんはおなかを蹴っていた。どうか無事に、と苦しみが減じることだけをなほこさんは祈っていた。生まれたたまちゃんは、普通の赤ちゃんとどこも変わらないように見えたという。

「ただ頭がないだけで、爪もきれいにできていました。足をMの形にしてねんねの姿をしていて、ただただかわいかった。皮膚の感触も忘れられません。ぷるぷるのカエルみたいだった。柔らかくて、吸い付いている感じできれいでした。脳みそにも触ってみました」

へその緒を切ったら、皮膚はみるみる乾燥してくる。小さくなったように思えた。ベビーオイルを何度も塗った。火葬する時はカラカラに乾いていた。

なほこさんはタオルの入っていた桐箱で棺桶を手作りし、その中にたまちゃんを入れた。自分のにおいがついた枕カバ−を使って手縫いしたおくるみと布団をかぶせ、フェルトで作った小さな帽子を頭にのせた。出産予定日は6月だったので、あじさいの造花も添えた。

(撮影:鬼頭志帆)

驚いたのは中絶の同意書に「経済的理由」と書かれていたことだ。日本では、胎児の病気を理由とした中絶は認められていない。身体的に絶対に生きられない命であっても、法律上は生かさなければいけないのが建前だ。中絶は、母体保護法の「身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある」場合に可能となる。なほこさんには経済的な理由などは一切なかった。

なほこさんは「忘れなくちゃ」と言われることがつらいという。たまちゃんのことを忘れたくないと思っている。悲しみがあれば、他の人の悲しみをわかってあげられるかもしれない。この悲しみを抱きしめながら自分は生きていこうと思っている。

なほこさんには現在、3歳と1歳の子どもがいる。「何人きょうだいですか?」と聞かれると、「3人です」と答えるようにしている。恥じることもないし、隠すことでもない。あの子は確かにこの世に存在した、自分の家族の一員だと思っている。

(撮影:鬼頭志帆)

立命館大学副学長で生命倫理を研究する松原洋子同大学院教授は言う。

「現在、出生前診断について、優生学的な見地からどこまで実施するかという議論がされていますが、少なくとも検査を受けるか受けないかは本人が決定できるものです。ですが、実は通常の妊婦健診でも、自ら選ぶことなく出生前診断を受けているのが実状で、それを知るとき、妊婦さんは産む産まないを考えなくてはいけなくなっているのです。妊婦さんの多くは、その診断が中絶につながるかもしれない検査を受けている、という意識はありません。そういう検査が母子保健の一つとして行われているのです」

(撮影:鬼頭志帆)

「産んだところで自分はこの子を受け止められるのか」

神奈川県に住むバーク孝子さん(46)は、米ニューハンプシャー州在住の2007年当時、現地で無脳症の子を出産することを選んだ。

生きることが難しい子を産むことは、子どもにとってつらいことではないか、自分自身の自己満足ではないかと悩んだ。

「でも、おなかの中の子どもは、自分の命を選ぶことはできません。選びようがない。でも、あの子の顔を見ているうちに、直感的にこの子は幸せだと思ったんです」

孝子さんはそう思うに至った経緯を語り始めた。

(撮影:長谷川美祈)

無脳症と診断されたのは妊娠18週の時だった。何をどうしても助かる見込みはないと米国人医師から告げられた。

「私はどうしたらいいのでしょうか」

孝子さんが尋ねると医師は言った。

「ほぼ100%の人が中絶を選びます。写真ご覧になられますか?」

医師は画面いっぱいに脳のない赤ちゃんの画像を映した。その姿を見て、孝子さんは頭の中が真っ白になり、大粒の涙が次々とあふれ、ガタガタ震えたという。看護師からは、「そんなに泣かれるなら他の人が不安になるから、外に出てください」と言われた。病院の外に出て車の中で一人で泣いた。1時間後に夫が駆けつけ、一人きりで告知を受けなければならなかったことを何度も謝った。

それから孝子さんはインターネットで無脳症について調べ続けた。画面に映し出される写真は想像を絶するものばかりであった。産んだところで自分はこの子を受け止められるのか、怖いと思ってしまわないかと葛藤した。

それでも、赤ちゃんはおなかを蹴り続けていた。

(撮影:長谷川美祈)

「もしかして頭が痛くて、ぐるぐる回っているのではないですか」と孝子さんが医師に尋ねると、「苦しかったらおなかの中で生きられないよ」との答えが返ってきた。無脳症の4分の3は中絶することもなく、おなかの中で亡くなるという。この子が生きられるのであれば、その命の限りまで付き合いたい、与えられた時間が短くても子どもの自然な寿命をまっとうさせてあげたいと思うようになった。

だが、通っていた病院では出産を断られた。いくつか病院をまわり、ようやく出産を引き受けてもらえるところを見つけ、「あなたと息子さんのベストな日にできるよう最善のチームを組みます」と言ってもらえた。

どうすればベストな出産ができるのだろう。考えた末に、孝子さんは生まれた子に対する薬の投与や延命治療を放棄することにした。また、亡くなった後に解剖することや臓器提供をすることも拒否した。アメリカでは無脳児からの臓器移植が行われることもある。けれども、たとえ短くても、家族の時間をできるだけ長く過ごし、そして自然な形で命を終えてあげたかった。

(撮影:長谷川美祈)

キラキラ輝いて人生で一番幸せな時間

出産は帝王切開で行われた。頭蓋骨のない姿を受け入れられるか心配していた孝子さんだが、初めて見る我が子に怖いという感情は微塵も感じなかった。むき出しの頭部さえ愛おしかった。バースデーケーキで祝い、歌を歌い、本を読み聞かせた。デイヴィッドと名をつけて、夫の希望で洗礼も受けさせた。牧師が聖水をかけるとき、デイヴィッドは大泣きした。母乳を2回飲み、4回排泄した。おしっこがかかり、「マーキングされたわ」と祖母は嬉しそうに笑った。

「部屋の中がキラキラ輝いて見えて、人生で一番幸せな時間でした」

朝8時に生まれて、翌朝5時過ぎに最後にわーっと泣いて、デイヴィッドは父親の腕の中で息を引き取った。夫は「母であるあなたに最期は抱かせるべきだったのに」と自責の念から謝ったが、「違う。全部意味があること。デイヴッドは世界で一番安全な場所を選んだんだ」と孝子さんは思った。

ふと気づいた時には死後5時間が経っていた。着替えをさせて、おむつを替えたが、だんだんと口が開いてきてしまう。

「気が狂う寸前でした。デイヴィッドはだんだんと変わっていく。デイヴィッドの亡きがらを看護師さんが連れていく最後の別れの時に、私は絶対に後ろを振り向いてはいけないと思いました。そこで振り向いたら確実に私は気が狂うと。夫と抱き合いながら耐えました」

(撮影:長谷川美祈)

そこからはもう記憶がない。いつ退院したかもおぼえていない。処方された薬を飲んで眠り続けた。それでも母乳は出て、吸う人がいないから胸が張って痛くなる。キャベツの葉っぱを当てるといいと聞いていたから、泣きながらキャベツを胸に貼った。

亡くなってしまったことによる悲しみは今も続いているが、それでもデイヴィッドに会えて本当に良かったと孝子さんは言う。その一方、葛藤を抱えるなかで、気づいたこともある。亡くなることがわかっていた命だからこそ産めたのかもしれない、ということだ。

「すごく重い障がいを抱えながら、長く生き続けることができる病気だったら、今回のような結論を出していたかはわかりません。その子の将来、医療費の負担、特に親の死後などたくさんの心配事を抱えていたでしょう」

(撮影:長谷川美祈)

無脳症の子を産んだことを隠そうとする風潮

前長崎大学病院院長で長く産科医療に携わってきた増崎英明同大名誉教授はこれまで多くの無脳に遭遇してきた経験を持つ。たくさん生まれていたが、母親から隠そうとする風潮があったと指摘する。

「私は、この子は生まれたら絶対に生きていけないと両親に伝えてきました。これまで、『それでも産みたい』と言う両親には会ったことはありません。海外では人工呼吸器で生かして、臓器移植のドナーにする国もあったようです。人工呼吸器などで延命することは可能なのです」

海外では、数年ほどの生存例も報告されている。つまり、医療技術によって一定期間生かすことはできる。それでも本質的に長くは生きられない。

(撮影:河合香織)

無脳症の出産について、人的資源や医療費の問題から反対する医師もいる。さらに、長く生きられない命を出産することで、母体への負担を懸念する声もある。

だとすれば、無脳症の胎児とわかったとき、どういう選択が家族にとって、そしてその子どもにとって幸せなのだろうか。増崎氏はそのような声は本質的な問題ではないという。

「無脳症の子を産むことが法律で禁止されているわけではない。もしどうしても産みたいという希望があれば、その意向に沿いたいと思います。社会の問題を指摘する人もいますが、何よりも重要なのは、その妊婦さん自身が自分の選択を納得できるかどうかではないでしょうか」

(撮影:河合香織)

冒頭のなほこさんは、あるおばあさんに聞いた話が忘れられないと語っていた。

「60年前に無脳症の赤ちゃんを中絶し、希望しても顔を見ることさえできなかったというおばあさんは、『今でも錯乱するくらいつらい』と話してくれました。本人は何も決めることができなかったから、何十年も苦しみ続けたんだと思います。無脳症は恥ずかしいこと、人に言ってはいけないものなのでしょうか」

(撮影:鬼頭志帆)

河合香織(かわい・かおり)

1974年生まれ。神戸市外国語大学卒業。2009年、『ウスケボーイズ 日本ワインの革命児たち』で第16回小学館ノンフィクション大賞受賞。『選べなかった命 出生前診断の誤診で生まれた子』で2019年、第50回大宅壮一ノンフィクション賞、第18回新潮ドキュメント賞受賞。