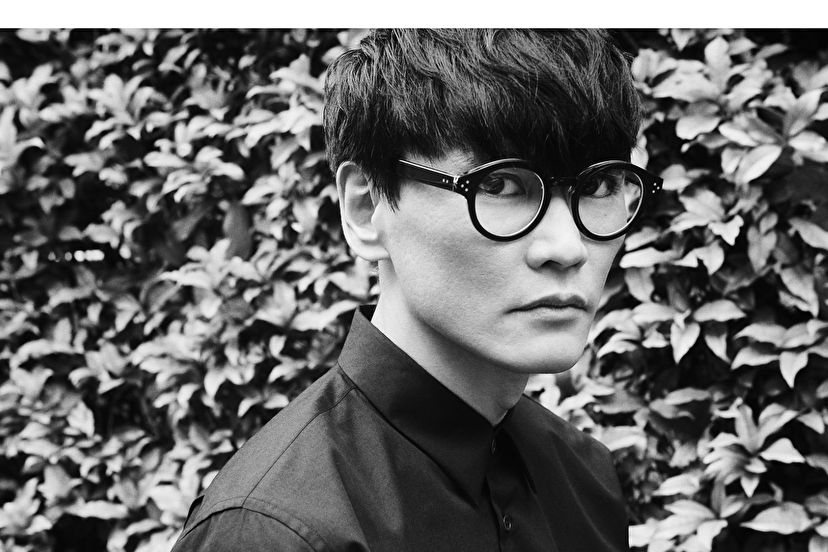

LUNA SEA、X JAPANのギタリスト・SUGIZO(50)。この秋、イラク、ヨルダンの難民キャンプを訪れた。東日本大震災以降は、さまざまな被災地で継続的にボランティア活動もする。かつての自分を振り返り、「ひどい生き方をしていた。あのままだったら、とっくにこの世にいなかった」と語る。生き方を変えた理由とは。(取材・文:内田正樹/撮影:中野敬久/Yahoo!ニュース 特集編集部)

(文中敬称略)

イラク、ヨルダンの難民キャンプへ

この秋、SUGIZOは中東を旅した。9月下旬から約2週間かけてイラクとヨルダンの難民キャンプを回り、自身のソロプロジェクト「COSMIC DANCE QUARTET(C.D.Q.)」や難民キャンプ専用3人組ユニット「BABAGANOUJ(ババガヌージュ)」によるライブを通して、難民たちと交流した。

「お客さんのなかには、ステージに上がってきて、僕の横で写真を撮ろうとする若い子もいました。彼らにはまだエンターテインメントを楽しむ上でのモラルがない。でも、かつて若者が革命を求めていたような60年代から70年代のロックって、ああいう制御不能のエネルギーで盛り上がっていたんだと思います」

イラク・ダラシャクラン難民キャンプでのライブの様子(撮影:Keiko Tanabe)

LUNA SEA。そしてX JAPAN。日本屈指のロックバンドのギタリストが難民問題に関心を持ち始めたのは、今から20年ほど前だったという。

「2010年頃からUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)のスタッフとの付き合いが始まり、彼らの協力を得て、2016年に初めてヨルダンのアズラックとザアタリ難民キャンプを訪れました。当初は単に支援者として訪問するつもりだったんですが、急遽、『せっかくなら演奏を』と要請を受けて、現地でバイオリンを調達して、まだ電気が通っていなかったアズラックの難民キャンプで、アコースティックで演奏した。それが『BABAGANOUJ』の始まりでした」

ステージで目の当たりにしたのは、想像を遥かに超える盛り上がりだった。

「ムスリムの女性たちも大喜びで歌い、手をたたいて踊っていた。偉そうな言い方かもしれないけど、彼女たちのギリギリの暮らしの中で爆発寸前の感情を発散させられる手段を、僕も彼女たちも『見つけた』と感じた瞬間だった気がする」

イラク・ダラシャクラン難民キャンプでのライブの様子(撮影:Keiko Tanabe)

2018年にはパレスチナの難民キャンプを訪れ、今年はクラウドファンディングで募った資金を元にイラクとヨルダンの難民キャンプを訪れた。現地での演奏は、可能な限りの機材を自ら日本から持ち込み、その設営や解体も自分たちで行う。

「マネジャーもいなければ、スタイリストやヘアメイクもいない。何かトラブルが起こっても、気付いた者がケース・バイ・ケースで対応するしかない」

「C.D.Q.」は会場の環境に応じて、“爆音”をモットーに30分から70分ほどのライブを披露する。強いビートのダンスミュージックだ。そこに「BABAGANOUJ」のメンバーが加わってアコースティック・セクションとなり、中東の音楽やSUGIZOが難民への思いを込めた曲「The Voyage Home」などを演奏する。

「国や民族によって求められるBPM(テンポ)が異なる。パレスチナ人にはやや遅めのエレクトロやハウスっぽい曲がウケるけど、今年のクルド人にはトランスっぽいアッパーな曲がウケた。勉強になりますね」

ライブ活動の傍ら、SUGIZOは難民への寄付もしている。娘のお古の洋服や過去に販売したアーティストグッズも寄付する。「難民キャンプや街中でLUNA SEAの Tシャツ姿の人をよく見かけるんですよ」と彼はほほ笑む。ヨルダンには前回の訪問から交流が続いている難民の一家もいる。

イラク・ダラシャクラン難民キャンプで(撮影:Keiko Tanabe)

寄付はもちろん、ライブもボランティアなのでSUGIZOに金銭的な利益は全くない。そんなボランティア活動を彼は「日々の仕事で得た対価や能力を生かせる“趣味”」と語る。

「以前は“ライフワーク”と言っていたけど、考えてみれば仕事じゃないんだから、最近では“ライフホビー”と言っている。最初に国内でボランティアを始めた2011年も、気付けば体が勝手に反応していました」

災害ボランティアの現場監督として

2011年に起こった東日本大震災の直後、SUGIZOは東北の被災地でボランティア活動をした。アーティストとしてではなく、作業服を着たいちボランティアとして、目の前の惨状と向き合った。

「震災が起こって、すぐに『今、自分が音楽でできることは何もない』『自分ができるのは、現地で泥をかくことだ』と直感した。それで以前から環境問題の活動などで一緒に動いていたピースボートに頼んで、彼らが拠点を置いていた石巻のボランティアチームに交ぜてもらった。石巻では、生まれて初めて10日間ぐらい風呂に入れなかった。それから女川、雄勝、大川小学校の辺りで、合計20日間ぐらい活動しました」

それ以来、災害が起こると、「本能的に“行かなければ”と体が動く」という。2016年には熊本地震の被災地である益城町、昨年8月は西日本豪雨で洪水の被害に遭った岡山県倉敷市の真備町で、この11月は台風19号の被害に遭った福島県いわき市で、過密なスケジュールの合間をぬって、瓦礫の片付けに励んだ。

11月、福島県いわき市で(写真提供:SUGIZO)

「3.11で経験した地震と水害による複合被害へのノウハウは、その後のあらゆる災害ボランティアの場で役立ちました。そして残念ながら何度も災害に見舞われたため、そのノウハウはこの8年間で向上しました。去年の真備町では、全国から集まった40人ぐらいのボランティア初心者の役割を、年齢や体格に合わせてオペレートする現場監督を任されました。現地に赴くと、僕には何をどうすればいいのか、不思議と分かる。ボランティアのコツは、『絶対に無理をし過ぎない』こと。初心者はつい自分のキャパシティ以上の荷物を持とうとしたり、危ない場所に入ってしまったりする。『余裕が持てる範囲のことだけをしよう』『2人で持つと重たくても4人なら軽い。必ず人を呼ぼう』とアドバイスします。最初は誰でも初心者です。初心者、大歓迎ですよ。僕も10年前は“にわか”でしたが、今ではベテランの域。もし音楽で食いっぱぐれたら、本気で現場監督をやって食っていこうと思うぐらい(笑)」

「もちろんアーティストという立場からライブや慰問で被災者の皆さんを励ますというやり方もあるだろうけど、それは僕レベルの知名度じゃ成り立たない。子どもやおじいちゃんおばあちゃんは、僕のことなんて知らないでしょう。だからジャニーズの方々やスポーツ選手の慰問はとても意味があるけど、僕がやったところで自己満足でしかない。だったら体を動かすほうがまだ役に立つし、自分でも気持ちがいい。やっぱり、おこがましくも『誰かを助けたい』『勇気付けたい』と思って被災地に入る。でも、結局はいつもこちらが被災者の皆さんから勇気付けられてしまうんです」

2年前から、縁のある児童養護施設の子どもたちや専門学校の学生らを、自身のライブに自費で招待している。

「やっぱり音楽はエネルギーになるから、一瞬でも楽しんでもらえたらと思って。出会いは縁とかタイミングが大事。『何でシリアなんですか?』『どうしてあの子どもたちなんですか?』と、よく聞かれますが、それはたまたま結び付いただけ。縁としか言えない。被災地の方々だって、児童養護施設の子どもたちだって、そりゃ全員を助けたいけど、そうはいかない。だから、せめて縁で出会った人には全力を尽くし、絆を深めたい」

「ビジュアル系」に吐き気がする

気付けば他人を思いやっている。しかし、ひと頃までは「全く違った」と彼は言う。

「かつての僕は本当にひどい生き方をしていた。すぐ頭に血が上って人と喧嘩したり、酔いつぶれて道端でぶっ倒れたりして。人嫌いで、人と繋がることを拒絶していた。あのままだったら、今頃は檻の中か、30歳までにオーバードーズか何かでとっくにこの世にいなかったと思う」

変化のきっかけは26歳の時、娘の誕生だった。

「娘が愛おしくてしょうがなかった。彼女が成長していくにつれて、彼女と同世代の子どもを、さらには世界中の子どもたちを愛おしく思うようになって、そこから難民の子どもたちの実情を知った。僕にとって、子どもの頃からずっと孤独を感じてきた自分が、初めて心を裸にして触れ合えた存在が娘だった。それまでは、誰といても、“安らげる”と感じることが皆無だったから」

SUGIZOは東京都交響楽団の団員だった両親の間に生まれ、3歳からバイオリンの英才教育を受けた。

「母親と祖母はしょっちゅう怒鳴り合って、取っ組み合うこともあった。父親は僕にとって鬼教師だったから、僕は常に父親に怯えていた。1日2、3時間のレッスンを受けて、同じ間違いを3回したらぶたれた。涙をボロボロ垂らしながらバイオリンを弾いていた。そんな生活だし、僕の趣味は考古学や天文学と独特だったから、学校では同級生と話が合わない。突き指をしたらレッスンをしなくていいから、体育の時間に自分から怪我したこともあった」

両親は彼が思春期を迎える頃に離婚し、父は家を出ていった。

「僕は両親から大事にされた記憶がない。『おまえが好きだ』『大事だ』『愛してる』と言われたことがない。バイオリンだって、毎日何時間練習しても、父から褒められたことは一度もなかった。クラシックの世界では当たり前だし、昭和という時代的にも仕方がなかったのかもしれないけど、僕が親なら絶対にあんなやり方はしない。反面教師でしたね。もっと音楽の楽しさに早くから気付いて途中で投げ出さなければ、僕のバイオリンのレベルはもっと高かったと思う」

音楽の楽しさはロックから教わった。10代の初めにYMOやRCサクセションに衝撃を受けると、ハードコアパンクやニューウェーブ、ジャズなど、さまざまな音楽をむさぼるように吸収した。そして1992年、10代の後半に出会ったメンバーと共にLUNA SEAとしてデビューする。

「正直、デビューから3作目までのアルバムは、僕は今、聴き直せない。『大人の言うことなんて』と思って強く反発し、サウンドプロデューサーを入れなかったことを、今ではすごく後悔している。過去の素晴らしい音源は、時代を超えて愛聴される。でも、残念ながら初期のLUNA SEAは、サウンドのクオリティーがそこに至らなかった」

奇抜なファッションに逆立てた長髪とメイクというルックスから、活動初期の頃は“ビジュアル系バンド”、“お化粧系バンド”と形容されることもあった。

「ビジュアル系は、僕にとって差別用語。いまだにそう揶揄されると吐き気がする。デヴィッド・ボウイやJAPANといったアーティストに影響を受けたから、ステージで着飾ってメイクをするのは当たり前だと思っていた。でも、ボウイはメイクをしていたけど、ビジュアル系なんて言われなかった。僕らの音楽のクオリティーが、思い描いたビジョンに届かなかった」

「若い頃は思い上がっていたから、取材で『過小評価されている』なんて話していたけど、今は恥でしかない。でも、90年代後半から最近までの作品やライブの音には自信がある。僕は自分の音楽に厳しいし、常に満足していない。『次こそが完璧な作品だ』と思っている」

住む場所もお金も仲間もなくした

結成初期、小さなライブハウスで演奏していたLUNA SEAを世に送りだすきっかけをつくったのが、1998年に33歳で急逝したX JAPAN(当時はX)のHIDEだった。HIDEはLUNA SEAにとってもSUGIZOにとっても恩人だった。2009年、SUGIZOはX JAPANの正式メンバーとなった。

「HIDEさんはとても面倒見が良くて、半面、すごく寂しがり屋だった。1人でいることをすごく嫌がって、必ず誰かと一緒にいたがっているように見えた。初期のX JAPANでは、YOSHIKIさんを、バンドをどう世間に見せればいいのかを客観的に見ている女房役だった」

「YOSHIKIさんはロックの世界に生きる現代のピーターパン。破天荒なところもあるけれど、あれほど純粋な50代を僕は他に知らない。素晴らしい人です。YOSHIKIさんは美学で突き進む人で、hideさんはおもちゃ箱をひっくり返したような世界が好きな人だった。hideさんの本来のポップな才能が花開いたのがソロ活動だった。もしhideさんが生きていたら? 今も一番面白いことをやろうとしていたでしょうね」

自身の20代を「戦国時代だった」とSUGIZOは振り返る。

「血気盛んで、競争心と勝負心の固まりで、音楽の世界で頂点に立たなきゃという強迫観念が強かった。自分の表現全てが勝つためのツールだった。そのせいで、メンバーまで敵のように見えた時期もありました。チャートで1位を取れば、武道館をやれば、東京ドームをやれば、周りが認めてくれる。知らない大人たちが、20代中盤の僕らにへいこらしてくる。子どもの頃からずっと否定されて育ってきたから、『何が何でも自分を認めさせてやるんだ』という気持ちが強かった。ある意味、超パンクだったね」

その結果、SUGIZOはぼろぼろになった。LUNA SEAは2000年に“終幕”という形で活動にピリオドを打つ。2003年、彼の当時のスタッフによる多額の借金が発覚する。知らされないまま連帯保証人にされていたSUGIZOも、突如、多額の債務を背負った。

「住む場所もお金も仲間もなくした。ヒットのおかげで寄ってきた人たちもその多くが離れて、世知辛さの極みを味わった。それでも諦めずに音楽を続けていたら、少しずつ状況が好転してきた」

LUNA SEAは、2010年に“REBOOT”を宣言し、RYUICHI、INORAN、J、真矢、そしてSUGIZOと、オリジナルメンバーが誰一人欠けることなくそろい、活動を再開させた。今年、結成30周年を迎え、ニューアルバムもリリースする。

「家族もそうだけど、たとえ一時はいがみ合っても、離れてみればかけがえのない存在だと気付くことがある。LUNA SEAがそうだと気付くまで、僕は7年もかかってしまった。20年前の曲も、今の自分たちがライブでやれば今の音楽になる。今の僕らの生を見てほしいし、今の僕らの一番新しい音に触れてほしい」

6月1日、「LUNA SEA The 30th Anniversary Special Live 日本武道館 2days」(撮影:Keiko Tanabe)

7月、「SUGIZO 聖誕半世紀祭 HALF CENTURY ANNIVERSARY FES.」(撮影:Keiko Tanabe)

もういつ死んでもいい

今、SUGIZOにとってLUNA SEAとX JAPANは「ずっと少年でいられる場所」だという。

「LUNA SEAは、10代の頃から一緒に転がり続けてきた仲間で、カッコいいロックバンドへの憧れを存分に表現できる場所。僕の宝です。5人とも酸いも甘いも知り尽くして大人になったけど、そろって音を出せば、途端に20歳の頃と変わらない空気が生まれる。だけど30年分の音の重みと結束力があるから、そこら辺の“にわか”なバンドとは格が違う。僕らは30年分の積み重ねを持った“小僧たち”なんです」

「LUNA SEAでは最年長の僕も、X JAPANでは最年少。頼れる兄貴や困った兄貴たちの中で、弟としていられるのが心地いい。みんな個性もこだわりも違うけど、それがうまく融合してアンサンブルとなるのがバンドの醍醐味。どちらのバンドも、このメンバーじゃなければできない音。かけがえのない大事なファミリーであり、ビジネスパートナーでもある」

二つのバンドとソロ活動を行き来し、ボランティアにも赴く。わずかに時間が空くとSNSで発信し、YouTubeの動画チャンネル「SugizoTube」では、「自分が良いと思うものを紹介したいから」と食レポまでアップしている。今を生き急ぐように四六時中動き続けるSUGIZOは、「もういつ死んでもいい」と真顔で言う。

「僕は一度全てを失って、半分はもう死んだ身だと思っている。今の人生は、ボーナスで延長した余生という感じ。決してネガティブな意味じゃなく、今死んでもいいと思っている。メンバーとか家族とか、僕が死んだら困ったり悲しんだりする人がいるから生きているにすぎない。会社がつらいという人もいれば、生きるのがつらいという人もいると思う。でも、生きたくても生きられなかった病気の子どもたちもたくさんいる。戦場でも、被災地でも、残念なことに多くの命が失われている。ありふれた言葉だけど、いま『生かされている』ことに最大限の感謝をもって、自分の人生を全うすべき。大切な人が自分より先に逝ってしまうと、誰だって打ちひしがれてしまうけど、彼らは自分があちらに行くとき、きっとそこで待っていてくれるはず。ぼろぼろになって生きたり、自ら命を絶ってしまったりしたら、彼らは喜ぶはずがない」

「欲はありますよ。まだ子どももほしいし、養子縁組の勉強をしているので、いつか日本の子どもたちや海外の難民の子どもたちを引き取りたいとも思う。もっと良い音楽を作りたいし、死ぬ寸前までステージに立っていたい。人生のファイナルまでに何を成し遂げられるのか。『ここまでか。無念!』という感じなのかもしれないし、『でも、まあいいか』と思えるのかもしれないし。その瞬間が楽しみですね」

SUGIZO(スギゾー)

ミュージシャン、作曲家、ギタリスト、バイオリニスト。1969年、神奈川県生まれ。1992年、LUNA SEAのコンポーザー、ギタリスト、バイオリニストとしてデビュー。1997年、ソロ活動開始。2009年、X JAPANに正式加入。12月18日、LUNA SEAの最新アルバム『CROSS』が発売。2020年2月から全国ホールツアーがスタート。SUGIZO OFFICIAL

内田正樹(うちだ・まさき)

1971年生まれ。東京都出身。編集者、ライター。雑誌『SWITCH』編集長を経て、2011年からフリーランス。国内外のアーティストへのインタビューや、ファッションページのディレクション、コラム執筆などに携わる。

ヘアメイク:中込奈々(Octbre.)