年間に出産する母親のおよそ100人に1人が、双子や三つ子などの多胎出産を経験している。その確率は、高度不妊治療が登場する半世紀前と比べると約2倍に増加している。胎児の数が多いほど母子の健康リスクが高まり、育児の負担も増す。出産か、中絶か。中には後者を選択する人もいる。だが、もう一つの選択肢として、おなかの中で胎児を減らす「減胎手術」がある。30年以上前から行われているこの手術だが、あまり知られていない。(取材・文:中村計/Yahoo!ニュース 特集編集部)

胎児を減らす「減胎手術」

何軒もあたったが無駄骨だった。

「手当たり次第、電話をかけたんですけど、大阪ではやってくれるところは皆無で……。『それは受け付けておりません』と」

そう語るのは大阪在住の妊婦ユカさん(39)=仮名=だ。

パソコンで「減胎手術 大阪」というキーワードで検索したが一件も引っかからず、直接、病院に電話で問い合わせてみた。ところが、手術ができるところは見つからなかった。応対した人が「減胎手術」という言葉自体を知らないこともあったという。

「ほんとわがままなんですけど、2人分を1人に託そうって決めたんです」と話すユカさん(仮名)(撮影:鈴木愛子)

減胎手術とは、多胎妊娠、つまり2人以上の子を宿した場合に、その胎児を減らす手術のことである。通常は、妊娠10週前後に注射で塩化カリウムを注入し、心停止させる。

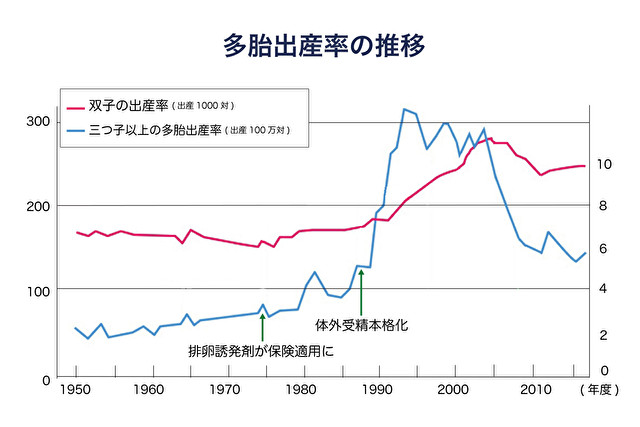

1970年代後半から、不妊治療における排卵誘発剤の使用が一般化し、多胎妊娠する女性が増加した。日本で減胎手術が行われるようになったのは、そのあと、1980年代に入ってからと推測される。初めて実施を公表したのは1986年、長野県下諏訪町の諏訪マタニティークリニックだった。

だが、その当時、減胎手術は「堕胎罪になる可能性がある」とされ、日本母性保護産婦人科医会(現日本産婦人科医会)は手術を禁じる方針を打ち出した。

1980年代後半に体外受精が普及すると、多胎妊娠の発生率に拍車がかかった。妊娠率を少しでも高めようと、当時は、受精した卵子を5個も6個も体内に戻すことも珍しくなかったからだ。高度不妊治療がごく普通に行われるようになる前、国内における4胎以上の出産は年間数件だったが、ピーク時の94年には38件もあった。

そうした状況を受けて、医療現場からは減胎を認めるべきだとの声が高まり、2000年、日本母性保護産婦人科医会は「減胎を可能にする」と方向転換。2003年には、厚生労働省の審議会も、やむを得ない場合には認められるとの見解を示した。

双子の出産率と三つ子以上の多胎出産率の推移(参考:一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所「多胎出産率の年次推移」、出典:母子保健事業団発行「母子保健の主なる統計」、図版:鈴木李奈)

そもそも母親の子宮は「1人用」にできている。したがって、多胎妊娠および出産は胎児の数が多ければ多いほど、母体、胎児ともにリスクが高まる。

妊娠中に胎児が死産するケース、分娩中に妊婦や胎児が重篤な合併症を引き起こすケース、出産後に子どもに異常が見つかるケース等、心配事を挙げれば切りがないほどだ。一昔前までは、そうしたリスクを回避するには全中絶するしか方法がなかった。そのため減胎手術が急速に広まったのだ。

近年は、不妊治療における学会の規制が厳しくなった。たとえば、日本産科婦人科学会のガイドラインによれば、体外受精の場合、受精卵を戻す数は原則1個、35歳以上は2個までと定められている。それに伴い、多胎妊娠率は減少傾向に転じ、同時に減胎手術を手掛ける医師も少なくなった。

とはいえ、今も母親のおよそ100人に1人が多胎出産をしており、その確率は高度不妊治療が登場する半世紀前と比べると約2倍に増加している。ピーク時に比べると減少したが、依然として多いのが現状だ。その主な原因は、高度不妊治療だとされている。

人気の不妊治療クリニックは、なかなか予約が取れない。そのため、年齢を理由に「時間がない」と言われると、焦り、医師の勧める治療プランを鵜呑みにしてしまうケースが多い(撮影:鈴木愛子)

「中絶をしたら、もう子づくりはできない」

ユカさんの場合もそうだった。36歳のときに第一子に恵まれ、もう一人子どもが欲しいと思っていたが、なかなか授からず、38歳のときに不妊治療として排卵誘発剤を5日間、服用。直後、多胎妊娠していることが判明した。

「6週目に胎嚢(赤ちゃんが入っている袋)が二つあることがわかったのですが、一つは胎児の姿が見えないと言われて。翌週、もう、震えながらですね、病院に行ったら、もう一つの方も心臓が動いてたんです。真っ青になりましたね。その日から、もう焦って、ネットでいろいろ調べ始めたんです。双子に対して、警戒心がものすごく強かったものですから……」

ユカさんは偶然、身内や知り合いに双子を身ごもった経験者が多かった。そして、いずれも不幸がついて回った。ある妊婦は1人が死産となり、ある妊婦は2人とも死産になった。また、ある女性は8年間の不妊治療の末、双子を出産。念願の子育てだったにもかかわらず、双子育児のあまりの大変さにノイローゼになってしまった。

ユカさんは「この38年間でいちばんつらい経験でした」と振り返った(撮影:鈴木愛子)

「私も初めての子が双子だったら、迷わず産もうと決断したと思うんです。でも1人目のとき、ものすごくつらくて……。妊娠中は後期つわりになって、内臓全部が削られるような痛みで、臨月のときは壮絶だったんです。産後も、新生児のときの苦労、イヤイヤ期の苦労とありましたからね。それが双子になると思うと……。上の子に愛情をかけてやれなくなるのも嫌だなとか考えちゃって」

ユカさんは妊娠6週目、双子の妊娠を疑い始めてから、ネットで双子に関する情報を手当たり次第、読み漁った。そのとき、初めて「減胎手術」という言葉を知った。

「見つけちゃったというか、あ、こんな手術があるのかと思って」

ユカさん同様、双子を含む3人の育児に自信を持てなかった夫は最初、全中絶を提案したという。だが、ユカさんはそれだけは抗った。

「それをしたら、もう子づくりはできないと思ったんです。それはさすがに勝手過ぎません? それでもまた、子どもを欲しいと言ったら」

「減胎手術したことを話したら、上の子に軽蔑されないかな……とか考えちゃいますね」とユカさん(撮影:鈴木愛子)

ユカさんは大阪での減胎手術を断念し、今度は「減胎手術」という言葉だけを検索欄に打ち込み、根気強く検索を続けた。それでも結局、引っかかったのは全国で二つの病院しかなかった。そのうちの一つが神奈川県藤沢市の藤沢駅から徒歩数分の湘南レディースクリニックだった。

「ダメもとで電話してみたら、直接先生に代わっていただけて、事情を話したら『やりましょう。来週、来てください』と。ことごとく断られていたので、あまりにも事がスムーズに進んで、ちょっとびっくりしました」

その翌週、ユカさんは湘南レディースで減胎手術を受けた。

「(妊娠)8週目だったのですが、先生も、ちょうどいい時期ですね、と言ってくださって。もうちょっと大きくなるまで待ちましょうとか言われたら、もう無理です、って言ってたと思います。間違いなく38年間でいちばんつらい経験だったので。手術を受けるまでの1週間は廃人みたいになっていたので……」

残された胎児は来年1月、出産の予定だ。

迷った末、ユカさんは、残された胎児の出生前診断を行わなかった。「この子は、どんな病気でも育てようと。これ以上わがままを言ったら、私、子どもの顔を見られないなと思ったんで」(撮影:鈴木愛子)

全中絶は「断念」、減胎手術は「選択」

湘南レディースには全国から患者が集まってくる。中には、海外で不妊治療の末に多胎妊娠し、現地では減胎手術ができず、湘南レディースにたどり着いた日本人もいた。手術を行う医療機関が限られるため、希望者が難民化しているのだ。

湘南レディースの苅谷卓昭院長は、現在、全国で減胎手術を行っている病院は「20は無いぐらい」だと推測する。少ないのには、二つの理由がある。一つは昔ほど需要がなくなったからだと苅谷院長は言う。

「僕のところは年間、5から7件ぐらい。昔のように四つ子、五つ子というケースは、今はほぼないですから。双子や三つ子の場合は9割方、産んでると思います。残りの1割が全中絶か減胎で悩む。そして、半分は全中絶、半分は減胎の道に進むという感じだと思います。中には減胎手術という方法を知らずに全中絶を選んだ方も当然、いるでしょうね」

湘南レディースクリニックの苅谷卓昭院長。減胎手術を希望する妊婦のほぼ100パーセントがネットで調べてやってくる(撮影:長谷川美祈)

実施施設が少ないもう一つの理由。それは「やりたい手術じゃないから」だと苅谷院長は言う。

「人工中絶は断念だけど、減胎手術は選択。選ぶっていう過程があるぶん、どうしてもネガティブなイメージがつきまとう。やらなくて済むなら、やりたくないというのが医者の本音だと思います」

減胎手術を受け付けている施設のうち、湘南レディースのようにホームページなどで実施をうたっているところはごくまれで、ほとんどがひっそりと行っている。

苅谷院長は続ける。

「私もことさらアピールしたいわけではない。ただ、選択肢の一つとして、やってますよと提示するぐらいはいいのかなと思ってます」

「あらゆる医療は技術伝承されなきゃいけないんですけど、減胎手術はされていない」と苅谷院長(撮影:長谷川美祈)

減胎手術は「選ぶ」という行為があるゆえに批判の対象にもなりがちだが、そこに人為的な操作が介入する余地は、実際はほとんどない。苅谷院長は言葉を選びながら説明する。

「ご遠慮いただく赤ちゃんを選択する権利は、果たして、主治医にあるのかどうか。それはいつも考えていて。そんなに偉くないんです、僕は。それを決めていいのは神様だけだと思ってます。だから、結局、何を基準に決めるかというと、技術的に成功しやすい赤ちゃんなんです。奥にいる子よりは、手前にいる子とか。つまり、それは僕が決めるのではなく、位置の問題なんです。その位置は神様が決めたんだからと、自分の中で納得させているところはあります」

中絶する胎児は、位置によって判断されるケースがほとんどだ(撮影:長谷川美祈)

手術を受ける側にも逡巡と呵責(かしゃく)はある。自然妊娠で三つ子を身ごもり、減胎手術によって2人を中絶したヨウコさん(33)=仮名=は今も罪の意識から逃れられないと話す。

「今まで、想定外で子どもができちゃって中絶したみたいな話を聞くと、嫌悪感しかなかった。でも、想定できないことって、ありますもんね。私もまさか三つ子ができるとは思っていませんでしたから。やっぱり当事者にならないと分からないこともある。全員産んで育てないとだめだよ、という意見もあると思うんですけど、そんなのキレイごとだよ、じゃあ、あなたが代わりにやってくれるんですかという気持ちになったり……。もちろん、罪悪感はあります。街で双子ちゃんとか三つ子ちゃんを見ると、いまだに受け入れられない部分はありますから」

苅谷院長の話によれば、東京都内で減胎手術を行っている施設は一つもなく、神奈川では「何人かの先生が、そっとやってます」とのことだ(撮影:長谷川美祈)

「命を与えてくれる手術」

2018年1月、愛知県豊田市で、三つ子の子育てに疲れ、ノイローゼ状態に陥っていた母親が生後11カ月になる次男を床に叩きつけて死亡させるという事件が起きた。初めての育児で、しかも三つ子を育てるのは想像を絶する過酷さだ。

2017年9月に三つ子を出産した埼玉県川口市に住む竹下望美さん(30)は事件について、こう思いを語る。

「わからなくもない。ちょっと間違えたら、そっちいっちゃうよね、というのはあります。最初の半年なんかは授乳とおむつ替えをしているうちに一日が終わるという感じ。動き始めると安全を確保するのが大変で、常にイライラしてますし。育児が嫌だとは言わないけど、楽しいまでは言えないかな。三つ子になったら、夫婦だけでは不可能です。市に頼ろうとして相談しても、窓口まで来てくださいと言われて。3人連れて外に出ることなんて、そもそもできないのに……。私の実家が車で15分ぐらいのところで、父がちょくちょく来てくれるし、旦那が出張のときはお義母さんが土浦から来てくれる。親の力は、かなりでかいです」

「三つ子とわかったとき、0か3は選べるけど、誰かを減らすという選択はできないと思った」と語る竹下望美さん(撮影:中村計)

核家族が定着した現在、家族の支援が見込めるか否かは重要なポイントになる。ただ、胎児の子育てを援助するための調査研究や情報普及活動をしている日本多胎支援協会の布施晴美さんは、事情はどうあれ、減胎手術に否定的だ。

「私はやっぱり、ちょっと抵抗がありますね。その道を選んだとして、親は一生、罪の意識を持ち続けないといけない気もしますし。今、生きてる子や母体を守るためにやむを得なかったケースもあるのでしょうが、社会全体に、もう少しきめ細かな支援体制が整えばいいのになと思いますね」

布施晴美さんは「きれいごとではないというのも、大変、よくわかるんですけどね」と複雑な表情を浮かべた(撮影:長谷川美祈)

一方、技術を持っている苅谷院長はこう言う。

「正直、双子ぐらいだったら……っていう言い方を、これはやっぱり、しちゃいけないんだと思います」

減胎手術は必ず成功するものでもない。胎児を中絶する際に注射を刺すため、感染症等を引き起こし、残した胎児まで流産してしまうこともある。それでも、苅谷院長があえて実施をうたっているのは、全中絶を覚悟した家族にとって減胎手術は命を失うのではなく命を与えてくれる手術だからだ。

ある日、双子を妊娠した女性が湘南レディースを訪れた。女性は子どもは欲しいが、双子は産めないと全中絶するつもりでいたという。女性は減胎手術という方法があることも、たまたま選んだ湘南レディースがその減胎手術を行っている数少ない施設であることも知らなかったという。苅谷院長が回想する。

「その情報を教えてあげたら、『帰って、主人と相談します』と。結局、減胎手術を選んで、うまくいきました。そのときは、この手術をやっててよかったなと思いましたね」

ユカさんが退院するとき、苅谷は「無事に生まれたら教えてください」と切手付きの封筒を手渡したという(撮影:長谷川美祈)

中村計(なかむら・けい)

1973年、千葉県船橋市生まれ。同志社大学法学部卒。スポーツ新聞記者を経て独立し、ノンフィクションライターに。『甲子園が割れた日』(新潮社)でミズノスポーツライター賞最優秀賞、『勝ち過ぎた監督 駒大苫小牧 幻の三連覇』(集英社)で講談社ノンフィクション賞を受賞。最近はナイツ塙宣之の『言い訳 関東芸人はなぜM-1で勝てないのか』で、聞き手・構成を担当した。趣味は、浅草放浪と6時間ぐらいかけて走るフルマラソン。

写真撮影:鈴木愛子、長谷川美祈

最終更新日時:2019年10月28日18時13分