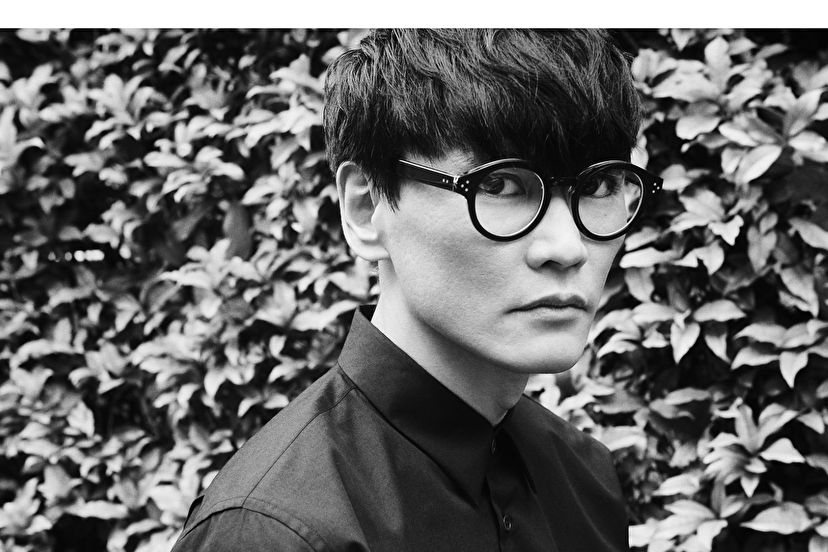

「“社会の音”をデザインしたい」。今、サカナクションのフロントマン・山口一郎(38)はそう語る。2007年、27歳の時に遅咲きのデビュー。数々のヒット曲を生み出し、 NHK紅白歌合戦にも出場したが、同時にさまざまな葛藤を抱えたという。オリジナルアルバムのリリースは、今年に至るまで6年も空いた。その間、インターネットによって音楽の楽しみ方が変化していくなかで、ミュージシャンとして何をすべきか模索してきた。ファン、そして社会との関わり方、CDとストリーミング、文化を受け継いでいくこと……。今の時代のミュージシャンが果たすべき役割について語った。(取材・文:布施雄一郎/撮影:中野敬久/Yahoo!ニュース 特集編集部)

(文中敬称略)

「世の中が悪い」と思う空しさ

北海道札幌市で音楽活動をスタートさせた山口一郎は、18歳の時、ビクターエンタテインメントの育成部門と契約を結んだ。

「高校を卒業したらオーストラリアに留学する予定だったんです。ビザ申請もして、さあ行くぞっていう時にビクターから話が来て。留学をやめて、サカナクションの前身バンドをやっていこうと決めました」

アマチュア半分、インディーズ半分という状態がしばらく続く。ライブハウスに来る十数人の観客に聴いてもらうために、ピュアに自分の中にあるものを吐き出し、音楽にしていた。

「僕は高校のクラスに1人か2人いるコアな音楽好きで、みんなとは違う音楽を探して、優越感に浸っているような感じでした。メインストリームに対するカウンターや、美しくて難しい、アンダーグラウンドなもの。それを理解することに面白みを感じたし、自分もそういう音楽を目指して作っていたんです」

しかし、なかなか芽が出ず、デビューにつながる話は来なかった。日々の暮らしも楽ではない。アルバイト収入からスタジオ代を払い、ライブを行う。食事はアルバイト先の居酒屋のまかない。誰も見ていない時に、客が残した料理を口に運ぶこともあった。そんな生活を続けるなかで、「自分は一体、何をやってるんだろう」と思うようになった。

「自分の音楽が評価されないことや、『世の中が悪い』と思っている自分が、すごく空しく思えたんです。それで、自分は嫌いでもみんながいいという音楽をちゃんと聴いて、誰がどう作っているのか、調べてみました。すると、自分とは向いている方向は違うけど、同じ覚悟で闘っているプロがいることに気が付いて。そこからポップスやロックを、古いところからどんどん探っていきました」

同じ頃、無名の新人バンドを集めたコンペライブに出演。その時に、自身の表現者としての哲学を発見する。それが“よい違和感”だ。

「自分たちが最高だと思っていたけど、ふと客観的に眺めたら『どのバンドも一緒じゃん』って。どうしたら人に興味を持ってもらえるのか。それを考えた時に、人間って、違和感があるものに興味を示すということが分かってきた。よい違和感を探すことが、自分たちのアイデンティティーになると思ったんです」

自身の好みであるクラブミュージックやアンダーグラウンドなロックは、マジョリティーに支持されるものではない。そこに、歌謡曲やフォークのポップさを混ぜ合わせれば、よい違和感が生み出せるのではないか。

そう考えた山口は、マイノリティーとマジョリティーの境界線をまたぎ、一方へ完全に傾くのではなく、曲によって重心の掛け方を変えて制作するようになった。試行錯誤の末、2007年、ファーストアルバム『GO TO THE FUTURE』でメジャーデビュー。育成契約を結んでから9年、27歳の時である。ミュージシャンとしても社会人としても、遅咲きのデビューだった。

翌年に2枚目のアルバム『NIGHT FISHING』を完成させると、サカナクションは活動拠点を札幌から東京へ移す。2009年、東京で制作した最初のアルバム『シンシロ』を発表した。

その後も順調にアルバムをリリースし、2013年に発売したアルバム『sakanaction』で、バンドとして初めてオリコン週間ランキングの1位を獲得。同年、第64回NHK紅白歌合戦への出場も果たした。

観客の期待との乖離

サクセスストーリーの陰で、山口は苦悩を深めていた。

「ずっと、アルバム20万枚、アリーナツアーのソールドアウトを目標にやってきたんです。薄い脂取り紙を一枚ずつ重ねていくように目の前の課題をクリアして、『sakanaction』でその目標を達成できた。結果が出て、チームで話し合ったんです。さらに広げるにはどうしたらいいのか。その時になんとなく分かったんですよ。もっとテレビに出ないとダメだし、キャッチーにならないとダメだし、戦略的に、音楽業界内の政治力を利用しないとダメだって」

「それが僕は、絶対に嫌だったんです。音楽に関係ないテレビ番組に出たり、役者をやったりするなんてできないし、テレビに出ることに人生をかけている人たちにも失礼だから。音楽だけを純粋に作りたくて、それができないなら、もうバンドをやめるしかない。ちょっと頭がおかしくなっちゃうくらい悩んで、僕は『グッドバイ』という曲を作りました」

紅白出演直後に、アッパーで大衆受けする曲をリリースしていたら、もっとお茶の間に広がっていたかもしれない。しかし山口は、「グッドバイ」でメインストリームからドロップアウトすることを宣言した。

「歌い出しが、《探してた答えはない/此処には多分ないな/だけど僕は敢えて歌うんだ/わかるだろう?》。この歌詞をテレビで歌うために、『グッドバイ』を作ったんです」

「グッドバイ」のセールスは伸びなかった。2014年の夏、ある音楽フェスティバルで、サカナクションの表現と、観客の期待の乖離があらわになった。

オープニングで、クラブミュージック寄りにアレンジした初期曲「サンプル」を演奏した。極端にマイノリティー側へ重心を傾けた、やや難解な10分超のロングバージョン。すると、“分かりやすいサカナクション”を楽しみにしていた観客が、続々とステージ前から去った。一方で、次に出演する海外アーティスト目当てのコアな音楽ファンが、ステージ前へと動いたのだった。

「ユーミン(松任谷由実)さんに言われて、すごく感動したことがあって。僕が『ポップスというものを作ってみたい』と言ったら、ユーミンさんが『何言ってるの? もう作ってるじゃない!』って。5年後に評価されるものがポップスなんだって、教えてくださったんです。今評価されるものも、20年後、30年後に評価されるものもポップスじゃない。手を伸ばせば届く一歩先にあって、敏感な人たちが『いいかも』って集まってくるからポップスなんだって」

「当時のフェスで去っていった人たちにとって、僕らが伝えようとしたことは、もしかしたら10年経たないと届かないものだったのかもしれない。リスナーが伸ばした手の先と、僕らの表現との距離感をどう保つのか。『グッドバイ』以降、その答えを探り続けてきました」

自身が作る音楽とリスナーとの距離感を探りながら、今の時代に求められる音楽も模索してきた。

「今はインターネットがあるから、新曲も70年代の名曲も、検索してすぐに聴ける。オンライン時代の音楽って、“浴びる”遊び方だと思うんです。オフライン時代に僕は『この音楽は難しいけど、何か美しいものがあるかもしれない』っていう“探す”遊びをしていました。ジャケ買いして最初はハズレだと思ったけど、繰り返し聴くうちに好きになったり。善しあしは一概には言えないけど、音楽の見つけ方や、理解にかける時間で、深度は明らかに違うはず。オンライン時代に、どれだけオフライン時代の楽しみ方を持ち込めるか。それを考えるのが、僕ら世代のミュージシャンの役割のような気がしています」

ソールドアウトでも利益は出ない

『sakanaction』以降、オリジナルアルバムのリリースから遠ざかった。現在発売中のアルバム『834.194』は、実に6年ぶりだ。

6年の間、音楽活動を休止していたわけではなく、従来とは違う取り組みにチャレンジしていた。代表例が、山口が立ち上げた複合カルチャー・クラブイベント《NF》だ。ポップスとクラブミュージックの両方の楽しみ方を知るサカナクションが、ロックファンの“クラブミュージック・バージン”を奪い、初めての音楽体験をしてもらおうという試みだった。

《NF》の立ち上げと切っても切れない関係にあるのが、シングル曲「新宝島」(2015年)だ。映画『バクマン。』の主題歌として作られたこの曲は、マジョリティーに向けた楽曲だった。

「マジョリティー向けの曲を作るモチベーションとして、この曲で僕らを知ってくれた人たちをどこに連れていくか、ゴールを作ろうと考えたんです。サカナクションを好きになったことで、僕の好きないろんな音楽を知ってもらいたいし、音楽以外のカルチャーにも興味を持ってもらいたい。そのために、歌詞の完成よりも先に、目的地として《NF》というクラブイベントをやらせてもらいました。ゴールを作ったことで、やっと《このまま君を連れて行くよ》っていう『新宝島』の歌詞を書き上げられたんです」

歌詞を完成させるために、新しいイベントを立ち上げる。「不器用だから、そうやって考えないと書けない」と山口は言う。歌詞を書く時、すべての情報を遮断し、周囲と一切の連絡を断つことも多い。

「作ることが面白くてやっているから、常に自分の中のハードルを上げ続けないと、止まってしまう。評価は得たいけど、セールスを稼ぎたいとかじゃない。お金には興味がなくて、もっと難しいことにチャレンジしたいし、やったことのないことで感動したいんです」

2019年の春から行われた、6.1chサラウンド音響システムを導入したアリーナツアーは、大きなチャレンジだった。全10公演はソールドアウト。しかし、300台近いスピーカーを使うなど音響面に投資したため、ほぼ利益はないという。

全国アリーナツアー「SAKANAQUARIUM 2019 “834.194” 6.1ch Sound Around Arena Session」。4月、幕張メッセで。利益を度外視してまで音響にこだわるのは、「ミュージシャンだからこそ分かる最高の音を届けることで、観客に初めての体験をしてもらいたい」からだという(撮影:横山マサト)

「応援してくれる人がいるから、現状を維持できれば、活動は続けられる。サポーターに対して、次にどんな面白いことを提供できるのか、そこを考えることは諦めたくないんです」

音楽ビジネスをアップデートする

ミュージシャンとサポーター(ファン)との関係にとどまらず、その先にある、ミュージシャンと社会との関係も見つめている。

企業とミュージシャンがつながる方法は、新商品に対してCM曲を提供するというタイアップが中心だ。「それだけでは、ミュージシャンは商品に対して何もしていない」と山口は言う。

「例えば、冷蔵庫を開けっぱなしにしていると、ピピピッって音が鳴るじゃないですか。あの音って、もっとデザインできると思うんですよ。『サカナクションがサウンドをデザインした冷蔵庫』って、ミュージシャンと企業の新しい結び付き方だし、新しいビジネススタイルになる。自動車の近接警告音も、ヒョンヒョンヒョンって、ダサいですよね(笑)。でもそれがたぶん、今の“社会の音”なんです。僕は、それをデザインできるミュージシャンでありたい」

「そんなふうに音楽ビジネスのシステムをアップデートすることが、CDを100万枚売るのとは違う、音楽シーンへの新しい足跡の残し方かなって。新しい音楽表現を開発できれば、もっとミュージシャンが社会の中に入り込んでいけると思っているんです」

音楽の聴かれ方、表現の仕方は、今後どう変わると考えているのか。

「CDは残るけど物販になって、メインは確実にストリーミングになると思います。でも、CDの価値を高めることを僕らミュージシャンが諦めたら、本当に価値がなくなっていく。だから僕は、モノとして欲しいと思うものを作りたい」

「音楽そのものは、配信なら、例えばメールで『新曲ができました』って曲が送られてきて、2カ月後、歌詞やアレンジが変わったアップデート版が届くといったことも可能ですよね。僕が感動した30曲を月2000円で送ります、とか。どんどん“対ヒト”になる気がします」

テクノロジーの進歩に伴い、表現手法も変化していく。これからの時代、作った音楽の届け方も表現の一部となり、それを考えることも音楽を作る面白さだと山口は考えている。

「今の時代のミュージシャンは、音楽的な力や知識だけでなく、届け方も考えなきゃいけない。そう気付いたのは、デビューが遅かったから。背水の陣で、いろんなことを理解しないといけなかった。そのなかで、例えばユーミンさんや山下達郎さんたちが積み重ねてきた、日本のポップスの歴史や文化を引き継いで、若い世代にバトンタッチすることも大切だと思いました。それを今、音楽業界全体でやらないと、日本の音楽がどんどん縮小していってしまう。オフライン時代の、美しくて難しいものを探す楽しみ方と、オンライン時代の浴びる楽しみ方、両方を知っている僕らの世代の責任が、そこにあるのかなって考えています」

最後に山口は、こう付け加えた。

「とにかくもっと音楽で遊びたいし、ワクワクしたいですね。そういう僕の本質は、海外留学をやめてバンドをやると決めた時点と、何も変わっていないんです」

山口一郎(やまぐち・いちろう)

1980年生まれ。北海道出身。サカナクションのボーカル、ギターとして2005年に活動開始。2007年、メジャーデビュー。2016年には映画『バクマン。』の劇中音楽で日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞。最新アルバム『834.194』が発売中。全国ツアー「SAKANAQUARIUM 2019 “834.194”6.1ch Sound Around Arena Session」のファイナル公演(6月14日)の模様が9月にWOWOWで放送される。

ヘアメイク:根本亜沙美

スタイリング:三田真一(KiKi inc.)