昨年12月、SEKAI NO OWARIが約4年ぶりにアルバムを2枚同時にリリースと発表した。さらに海外向けのEnd of the World名義でもファーストアルバムを出すという。ほぼ同時に3枚の新作アルバムを発表するのは異例のことだ。Fukase、Nakajin、Saori、DJ LOVEの4人に現在の思いを聞いた。(音楽ジャーナリスト・宇野維正/Yahoo!ニュース 特集編集部)

「ちょっと気持ちの悪い時間を過ごしてきた」

2010年にインディーズデビュー。その翌年にはメジャーデビューを果たし、日本中に「セカオワ現象」を巻き起こした。昨年もNHKの平昌冬季五輪テーマソングを手掛け、12公演で23万人を動員する野外ツアーを敢行、紅白歌合戦にも5年連続で出場した。2010年代にデビューしたバンドとしては、間違いなく最も大きなスケールでの成功を収めてきたSEKAI NO OWARI。しかし、Fukaseはこう言う。

「この4年間、僕らはちょっと気持ちの悪い時間を過ごしてきました」

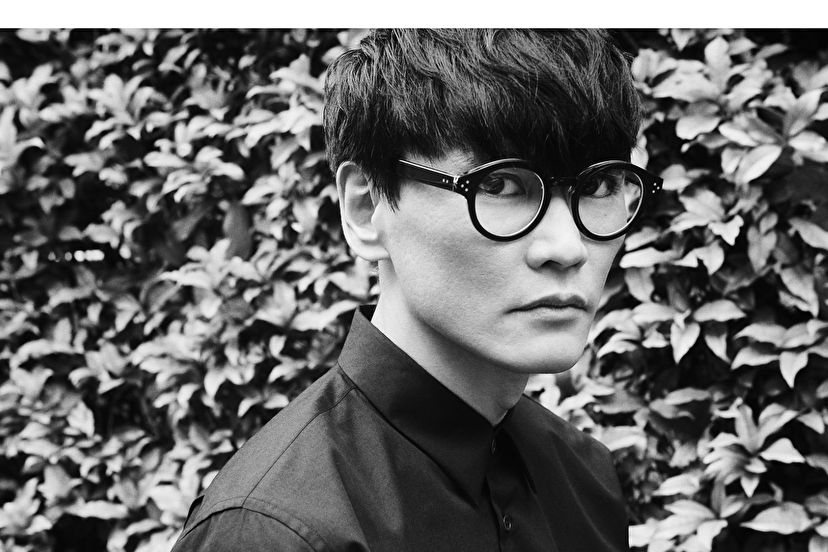

Fukase(撮影:新津保建秀)

アルバムとして前作にあたる『Tree』をリリースしたのは、もう4年前のこと。

Saori「『仲良し4人組です』って世に出ていって、ずっと同じ家に住んでて。SEKAI NO OWARIの表現というのは、そういう関係だからこそできたものだと思われていたのかもしれない。でも、そうじゃない。周囲の環境も変わったし、私だけじゃなくてメンバーみんなこの4年の間には大きな変化があったけど、それなのにこうして4人が一つのチームとして変わらずにいられるっていうのは……私たち全員がSEKAI NO OWARIを大切にするためにものすごく努力をしてきた結果だと思うんです」

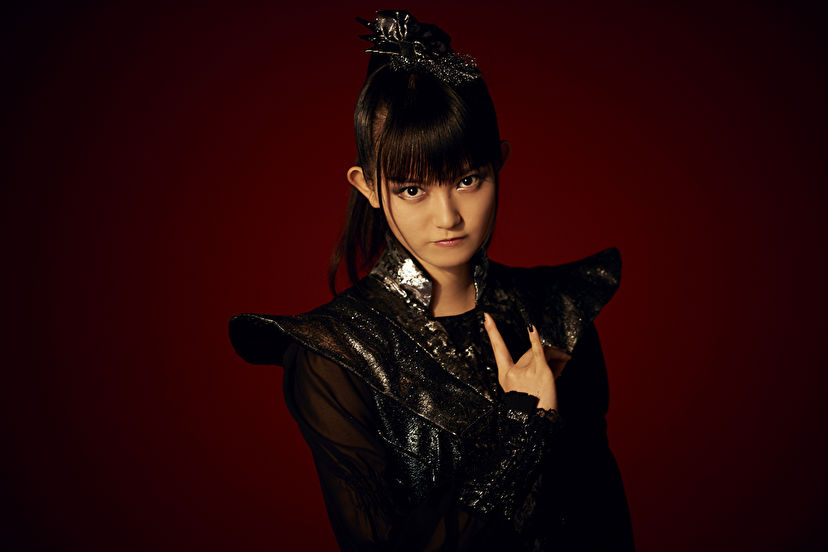

Saori(撮影:新津保建秀)

2月末、SEKAI NO OWARIは『Eye』『Lip』と名付けたニューアルバムを2作同時にリリースした。生々しいリリックと実験的なサウンドでバンドのイマジネーションを全開にした『Eye』と、「RAIN」や「サザンカ」など多くの人に親しまれてきた近年のシングル曲を軸にバンドのポップな面をプレゼンテーションした『Lip』。合わせて全26曲に及ぶ二つのアルバムを聴けば、デビューから9年を経て、SEKAI NO OWARIのバンドとしての創造力がさらに加速していることに誰もが気づかされるだろう。

Nakajin「今回の『Eye』と『Lip』は、過去のアルバムとは違うモチベーションで作った作品です。これまではアルバムを作る前に既発のシングル曲があって、そこに新しい曲を足していくという感覚だったんですけど、今回は新しい曲を次から次へと作っていったので、何にも縛られずに自分たちの今のモードを自由にそれぞれのアルバムに封じ込むことができました」

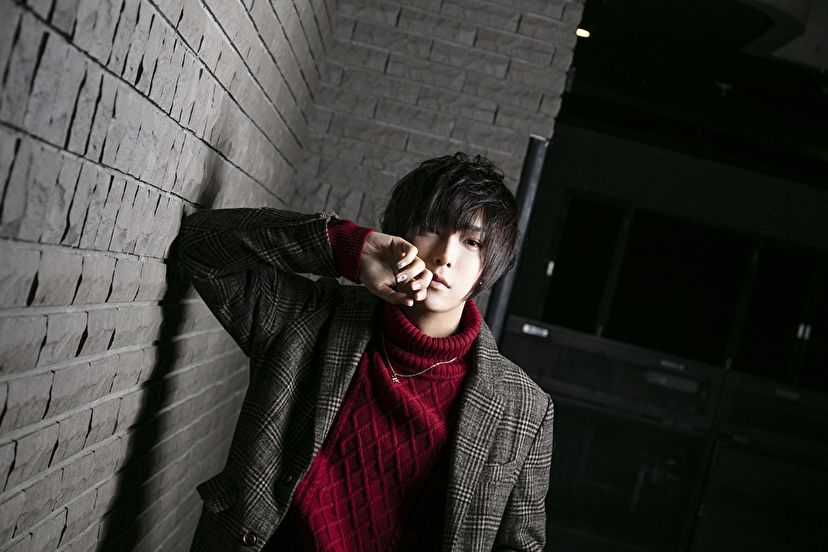

Nakajin(撮影:新津保建秀)

Saori「活動の規模が大きくなってからのSEKAI NO OWARIには、ちょっと同じ場所にばかり光が当たっていたように思うんです。でも、私たちは本来とても多面的なバンドだから」

DJ LOVE「2017年にリリースした『RAIN』のときには『スターゲイザー』を作っていて、去年リリースした『サザンカ』のときには『Re:set』を作っていて。その時点で、アルバムが2作になる兆候はあったんですよ。一つの作品には収まるわけがないなって(笑)」

DJ LOVE(撮影:新津保建秀)

日本と世界は完全に分けて考える

ただ、前作から4年もの年月がかかった理由、そして冒頭のFukaseの「僕らはちょっと気持ちの悪い時間を過ごしてきました」という発言の理由は別にあった。

Fukase「アルバムの間隔がこれだけ空いた理由は、海外のマーケットに向けたEnd of the World名義の『Chameleon』というアルバムを延々と作っていたからということもあるんです。その作品は英語で歌ってるだけじゃなくて、収録曲も今回の2作のアルバムとはほとんど被ってないんですよ。その間、ツアーもずっと続けてきて、最後の公演では毎回その次のツアーを発表するというかたちでやってきたんです。だから、ツアーのスタッフみんなと打ち上げをしているときも、既に次のツアーに向けたミーティングを重ねていた僕らだけは、気持ち的には全然打ち上がってなかった」

2018年の野外ツアー「INSOMNIA TRAIN」は全国12公演、約23万人を動員した

2013年にはEnd of the World名義での活動もスタート。英詞曲の配信や、End of the Worldとしてフランスや台湾でライブを行うなど、海外展開に向けても積極的に動き始めていたが、これまで海外マーケット向けのアルバムはリリースしていなかった。

Fukase「メジャーデビューからしばらくして、『世界に出るんだ!』って動きだしたら、割とすぐに海外でもライブをすることができて、いろんなことが進んでいきそうになったんですよ。ただ、自分たちの作品や世界観がそのまま海外でもうまくいくとはどうしても思えなくて。そのときは僕の勘でしかなかったんですけど。もしあのタイミングで本格的にワールドツアーをしたとしても、お客さんはそれなりに集まってくれたかもしれない。だけど、自分が望んでいる地点までは到底届かないと思ったんですよね。一度ツアーをしちゃうと、後戻りができなくなってしまうから。やっぱり、日本と海外は完全に分けて考えないといけないと思って、そこから海外向けの音源を制作するためにずっと潜っていって。だから、この5年くらいはずっと『今が歯の食いしばり時だな』って思ってきました」

野外ツアー「INSOMNIA TRAIN」から

「やった気になるのが一番怖い」

インタビューの最中にFukaseは「やった気になるのが一番怖い」という言葉を何度も口にした。

Fukase「ツアーってものすごい充実感を得られるんですよ。きっと海外だと、それはさらに大きかったはず。そして、『俺たちやったんだ!』みたいな、いい思い出となっていく。でも、そうやって簡単に『やった気』になっちゃっていいのかなって。思えば、2010年に最初のアルバム『EARTH』を出したときも、その5年くらい前からNakajinとあらゆる構想をずっと練ってきた。『EARTH』を出すまでは、僕らツアーをしたこともなかったんですよ。もちろん、とりあえずツアーを回ってみて、そこでのお客さんのフィードバックを作品に生かすみたいな作品の作り方もあると思いますけど、僕らは最初から、まずは世に問う作品を作ることを優先してきた」

Nakajin「ハイエースで全国を回って、そこで車中泊するみたいな、そういうのって若いバンドの夢じゃないですか。でも、僕らはハイエースを買うお金で、地下室に自分たちの制作拠点兼ライブハウスを造った。昼夜を問わず音源の制作に没頭できるように。そういう意味では、昔からずっと僕らは音源ファーストだった」

Fukase「うん。やっぱり『やった気になる』のが一番怖くて。その瞬間はすごく充実してるのに、その後に何にも残らないことって、ライブに限らず人生において割とみんなが選択しがちなことで」

(撮影:新津保建秀)

Saori「暗記するために教科書にマーカーを引いて、マーカーを引いただけで勉強した気になっちゃうみたいなね」

Nakajin「何か目的があってアルバイトをしていたのに、アルバイト先で充実しちゃって、そこで稼いだお金で飲み会に行っちゃうとか」

DJ LOVE「楽器を買うつもりでお金をためてたのに、そのお金で服を買っちゃうとか」

Fukase「特にバンドだといつも同じ仲間がいるから楽しくて、みんなで『イエーィ!』とか言って盛り上がるんだけど。でも、後から『あれは何だったんだろう?』って。結局はずっと同じ場所で足踏みしてるだけだったみたいなことって多いんですよね」

つまり、FukaseとNakajinが2人でオリジナル曲の制作を始めてからインディーズでデビューするまでにかけた5年とほぼ同じだけの時間を、本格的なワールドデビューをするために注ぎ込んできたということだ。1月末に行ったこのインタビューのタイミングで、End of the World名義の『Chameleon』は制作の佳境を迎えていた。アルバム2作同時リリースという、近年ではほかに例がないような大仕事をやり遂げた直後にもかかわらず、やっぱりSEKAI NO OWARIは「打ち上がらない」のだ。

「もう一度ゼロから始める」

Fukase「(今春リリース予定の)『Chameleon』が出たときに、僕らも、僕らのファンも、きっといろんなことがクリアになると思います。『ちょっと気持ちの悪い時間を過ごしてきた』っていうのはそういうことで、ゴールが見えないまま延々と曲を作っては、それを外部の人に聴かせることなく闇に葬ってきた。でも、そんな時間ももうすぐ終わるはずです。もちろん自分たちのルーツは日本にあって、東京にあるので、これまでSEKAI NO OWARIでやってきたことをEnd of the Worldで完全に消すみたいなことは考えてないし、どうしたってそれは出てくる。それでも、やっぱりもう一度ここからデビューするみたいな感覚は強くありますね。それが成功するかどうかはまだ全然わからないけど」

(撮影:新津保建秀)

Nakajin「自分たちの持ち味をなくした作品で仮に成功したとしても、別に喜べないですからね。例えば、海外のすごいプロデューサーと組んで、それでいい曲ができたとしても、そこに自分たちの持ち味が残ってなかったら何の意味もないから」

Fukase「とにかく、ここまで考えすぎるくらい考えすぎてきたんです。去年の終わりに『Chameleon』を春に出すと発表したのも、そうでもしないとまた延々と作り直していくことになっちゃうからで。SEKAI NO OWARIがデビューしたときは、僕らには何も失うものがなかった。でも、今度のEnd of the Worldは、スタジアムツアーまで上りつめたバンドが、その自覚を持ったままもう一度ゼロから始めるバンドで。しかも、趣味でやろうとしているものでは全くなくて、そこでまた戦うつもりでいる。僕ら、別に海外に憧れがあるわけじゃなくて、目指すんだったらより難しいもの、より高いものを目指したいっていう、そういう思いでやることなんですけどね」

(撮影:新津保建秀)

音楽の他にやりたいことが思い浮かばない

CDからストリーミングへ。そして、音源から「ライブの時代」へ。2010年代は、世界的に音楽シーンがドラスティックに変化を遂げてきた時代だった。毎回コンセプトが異なる、芸術性と娯楽性を極めた壮大なライブ空間を作り上げてきたSEKAI NO OWARIも、まさにそんな「ライブの時代」を象徴するバンドとしてここまで歩んできた。

Fukase「音楽をどう届けるかっていう方法には、実はあんまり主義主張がないんですよね。僕らが強いこだわりを持っているのはどう表現するかっていう方法で。スタッフやレコード会社が自分たちの音楽をどういう方法で広めてくれても構わないけど、自分たちの音楽だったり言葉だったりライブでやりたいことだったりは制限されたくないっていう。それは最初からずっと変わらないことですね。あと、なんでも海外の動きに合わせればいいとは思わない。海外では当たり前のことでも、日本でやったらすごく非難されることもたくさんある。ただ、僕らが一つ意識的に変えたいと思って実際に変えたのは、ライブ中の撮影をOKにしたことですね。僕らだって楽しいことがあったら写真を撮るし、スマホのカメラロールの中に思い出が入っていくことって、お客さんにとってすごくうれしいことなんじゃないかなって。それに、せっかくあれだけのステージをみんなで一生懸命作り上げたんだから、みんなにも記念に残してほしかった」

(撮影:新津保建秀)

デビュー以来、そのあまりの「勝ちっぷり」から戦略的なバンドとして見られることも多かったSEKAI NO OWARIだが、彼らの原動力は常にそんなピュアな思いや衝動だったのかもしれない。

Fukase「結局、戦略とかマーケティングとかって過去の成功事例を元にして、『アメリカではこうだから』みたいな感じで周りの人たちを説得することじゃないですか。それって全部二番煎じっていうことで、全然クリエーティブな考え方じゃないなって。むしろ、自分はそういうことを考えないようにしてます。確かに1を100にするためには戦略的な考え方も必要悪としてはあるんでしょうけど、自分のやるべきことは音源でもライブでも、0を1にすることだと思っているので」

(撮影:新津保建秀)

それでも、インディーズ時代からFukaseが誰よりも「勝つ」ことにこだわり、それを驚くほどの精度で具現化してきたのも事実ではないだろうか。そんなFukaseの最大の理解者であり戦友であるNakajin、Saori、DJ LOVEも、それぞれミュージシャン・表現者としてここまで飛躍的な進化を遂げてきた。そんな4人は今、2作のアルバムを完成させたその先で、これまでで最も困難な挑戦へと足を踏み出そうとしている。

Fukase「確かに、デビューしたばかりのころは、ドロップアウトをして、学校にも行けず、負け犬のように生きていた自分のような人間が、そこからどこまで上に行けるのかってことを目指していました。だから、勝ちにこだわってきたし、周りの人たちを見返して、みんなから『すごい!』と言われたくてやってきた。でも、その途中で『あ、別に俺は勝ちにこだわらなくても一生懸命やるんだな』ってことに気づいたんです。今いるこの場所に来るまで、もっと遊びほうけることもできたのかもしれないけど、気がつくとSEKAI NO OWARIで音楽を作ることが一番好きなことになっていた。この間もメンバーと『アルバムができた後、2週間くらい休みがとれたらどうする?』って話をしてたんですけど、きっとそこでまた音楽を作るんだろうなって結論になって(笑)。もう今は、ほかにやりたいことが思い浮かばないんですよ」

野外ツアー「INSOMNIA TRAIN」から

SEKAI NO OWARI

2010年、アルバム『EARTH』でインディーズデビュー後、早くも翌年、シングル「INORI」でメジャーデビュー。「スノーマジックファンタジー」「RPG」「Dragon Night」「炎と森のカーニバル」などのヒットを飛ばす。2015年、アルバム『Tree』でアルバムチャート1位を獲得。また、日産スタジアム公演「Twilight City」(2015年)、アリーナツアー「The Dinner」(2016年)、ドーム・スタジアムツアー「Tarkus」(2017年)、野外ツアー「INSOMNIA TRAIN」(2018年)と、毎回ステージセットもコンセプトも異なる、芸術性と娯楽性を極めた壮大なライブ空間を作り上げる。2月27日、彼らの音楽が宿してきた相反する二つの要素、「狂気」を封じ込めた『Eye』と、「ポップ」を遺憾なく発揮させた『Lip』の2枚のアルバムを同時リリースした。

宇野維正(うの・これまさ)

1970年、東京都生まれ。上智大学文学部フランス文学科卒。音楽誌、映画誌、サッカー誌などの編集部を経て、現在はフリーの音楽・映画ジャーナリストとして活動。映画サイト「リアルサウンド映画部」アドバイザー。「装苑」「GLOW」「Rolling Stone Japan」などでコラムや対談を連載中。著書に『1998年の宇多田ヒカル』『小沢健二の帰還』、『くるりのこと』(くるりとの共著)など。最新刊は『日本代表とMr.Children』(レジーとの共著)。