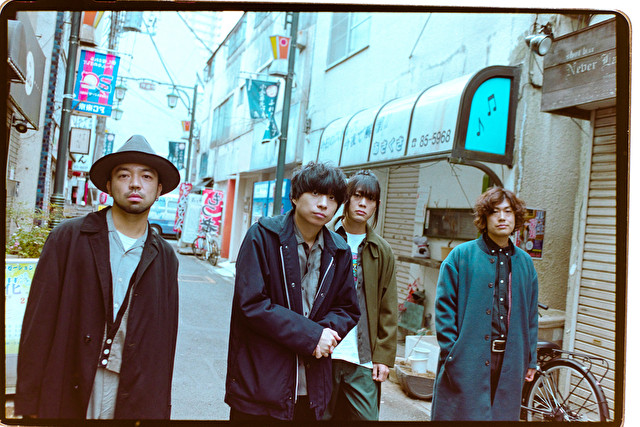

クリープハイプは、10代後半から20代を中心に支持を集めるロックバンドだ。結成から18年、メンバーは何度も入れ替わり、今のメンバーに定まってからは9年。メンバーは31歳から40歳だ。平成最後の成人の日を前に「女の人に食べさせてもらっていた」「バンドやめたら友達いなくなった」など、彼らが下積み時代を過ごした東京・武蔵小金井の音楽スタジオでそれぞれの20代を振り返ってもらった。すると、クリープハイプが「そもそも挫折さえできないで苦しむ、隙間のきつさも風景として拾っていく」音楽にたどり着いた過程が見えてきた。(インタビュー・木村俊介/撮影・稲垣謙一/Yahoo!ニュース 特集編集部)

それぞれの20代「どの過去も、今日に至るハシゴみたいなもの」

「女の人に食べさせてもらいながら時間をやり過ごしていた、めちゃくちゃツラい時期でした。だから今、その世代にクリープハイプの音楽が届いているのは何だか不思議ですね」

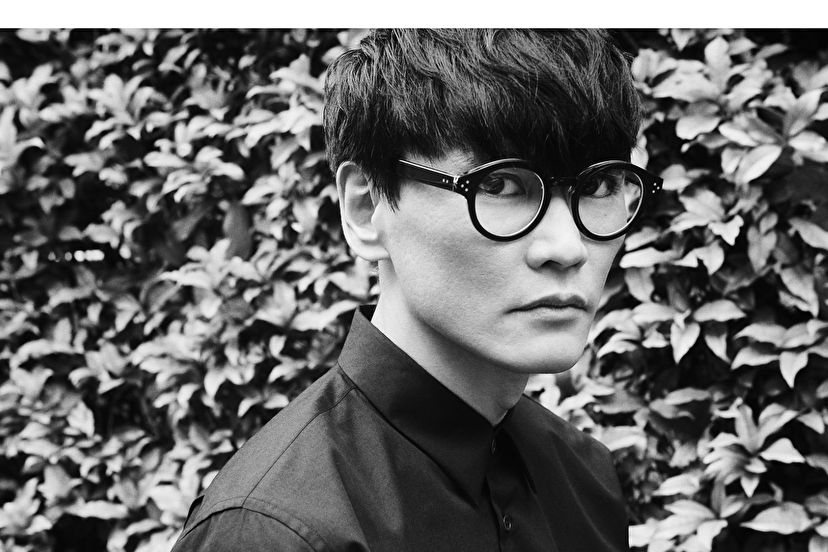

最初に口を開いたのは、ボーカル・ギターの尾崎世界観(34)だ。尾崎は、クリープハイプのほとんどの曲で作詞・作曲を担当する。

ボーカル・ギターの尾崎世界観

「今日インタビューを受けているこのスタジオも、20代のころに通った懐かしい場所なんです。当時は駅からの面倒臭い道を歩きながら、空しい、さみしいと思っていた。クリープハイプって、メンバーは何回も入れ替わったし、セールス的にダメな時期もあって」

少し苦笑しながら、尾崎は続ける。

「もっと綺麗な活動をしているバンドは、いくらでもある。ただ、数字がダメなときの作品でも、音楽的にダメかどうかはわからない。どの過去も、今日に至るハシゴみたいなものだから、ないことにしたら、今もない」

「それと同じように、一般的には使い道がないとされている類いのさみしさなんかも、音楽にしていく。例えば、よくある挫折の物語を伝えるんじゃなくて、そもそも挫折さえできないで苦しむ、隙間のきつさも風景として拾っていく。そこのところは、僕たちらしく見つけてきた物語でもあるし、切実な若い世代に対しても、クリープハイプが引き受けてきたものだと思っています」

メンバーの「黒歴史」も飛び出し、思わず苦笑い

夢は叶うなんて言いたくない

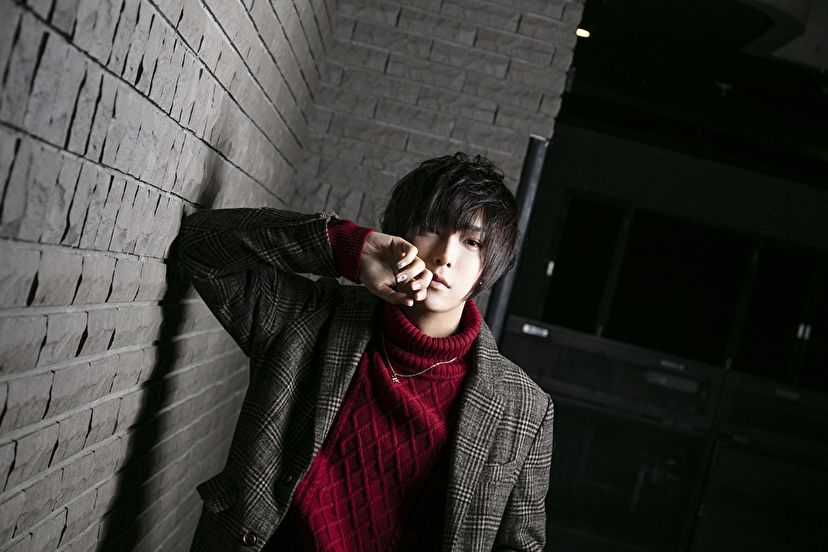

「ファンの年齢層は幅広いですが、特に20代の方でいえば、『勝ってないけど、負けたくない』人が、クリープハイプを聴いてくれていると感じます」と冷静に言うのは、ベースの長谷川カオナシ(31)。

「僕が20歳前後のころには、あまり多くの人には聴いてもらえていなかった別のバンドをやっていました。だから、そのぐらいの年齢の人たちに向けて、無責任に、『夢は叶う』なんて言いたくない。でも当時、友達のバンドの、あの曲好きだなと思った感覚は今も残っています。彼らが生きてくれて、音を鳴らしてくれたこと自体が、励みになり続けている。そういう気持ちを応援する音楽は、つくっていきたいですね」

クールな空気を醸し出す、ベースの長谷川カオナシ

長谷川は「クリープハイプに入る前にやっていたバンドをやめたら、友達もいなくなったんです。あ、自分はみんなと、バンドでつながっていたんだな、とそのとき気づきました」とも話す。

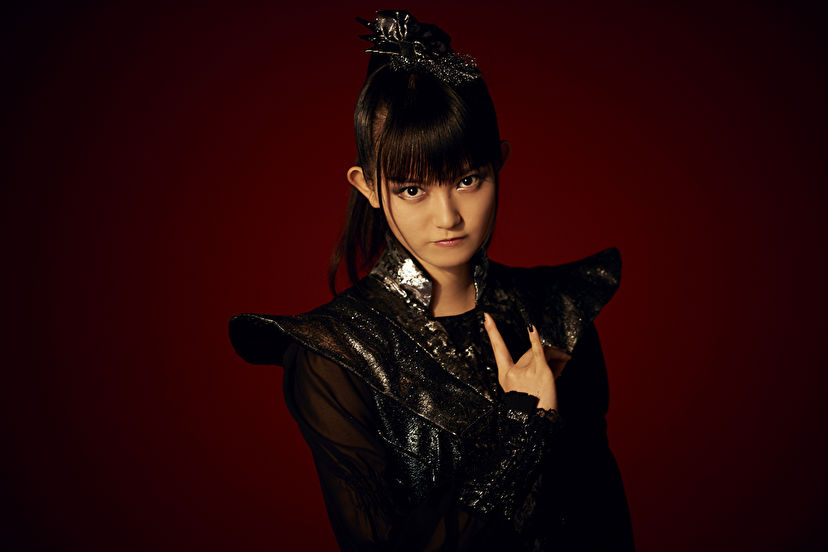

最年長、ドラムの小泉拓(40)が言う。

「20代半ばでやっていたバンドが解散してからは、30代の初めまでいろんなバンドのドラムを掛け持ちしていました。このままいくと、音楽でメシを食う未来はないのかもな、と不安だった」

そんな期間が続いたこともあり、尾崎の書いた『バンド』(2016年のアルバム『世界観』に収録されている)という曲には救われた、と小泉は振り返る。

「自分たちの音楽だけど、すごく心に響いた。バンドがある、音が鳴るという幸せを歌にしてくれたから。クリープハイプをやってきた時間はもちろん、その前に十何年間かバンドをやり続けていた、おれの人生まで語ってくれたみたいに受けとめたんです。そこからは、さらに心がグッと開いて、バンドをやっていくことがもっと楽しくなりました」

落ち着いた佇まいは、ドラムの小泉拓

ギターの小川幸慈(34)が、小泉が言う「バンドで音を鳴らすということ」についてさらに掘り下げた。

「ライブは、やり直しができない『一瞬』を伝えるもの。僕も、10代や20代のころから、いろんなライブに行っては、すごいなぁとか、負けねぇぞとか、その日が特別になるようないろんな気持ちを、持ち帰っていた。今の若い世代にも、やっぱりそういう気持ちを伝えられたら、と」

「今回は、いいアルバムができたからこそ、その後に全国で23公演したツアーのライブでも、しっかり表現したかったんです」

花が似合う、ギターの小川幸慈

「いいアルバム」というのは、昨年9月にリリースした最新アルバム『泣きたくなるほど嬉しい日々に』のことだ。

「難しいアプローチを交えるより、自然に、こうしようと(アルバムが)まとまったのは、4人で音を出してきた時間の長さが、そうさせたのかな」と、小川は言う。

誕生日に電話がかかってきたと思ったら……

音楽から引き返せなくなる不安もある20歳前後のころ、女性との向き合い方に不器用だったメンバーもいた。たとえば小川のエピソード。本人に代わり、尾崎が解説を加える。

「僕の誕生日に、小川くんから電話がかかってきたときがあったんです。祝ってくれるのかな、ありがとうと思って出たら、『おれ、愛してたんだよねぇ……!』とオイオイ泣いてる。彼女にフラれて未練があるというだけの電話だった(笑)。彼女と一緒に住んでいた家に帰ったら、『ドライヤー代』だというお金だけが置いてあって、彼女はいなくなってた、って。小川くんは、坊主だからドライヤーは要らないんだけど、彼女のために買ってあげたんだよね。その料金ぶんが部屋に置いてあって、ドライヤーは持っていかれていたという(笑)」

彼女にフラれ、尾崎に泣きながら電話したという小川

小川の逸話を受け、長谷川も明かす。

「僕も、彼女と別れて尾崎さんに電話したことがあります」

再び尾崎が、解説を加える。

「友達と箱根に旅行へ行って、ゆったりしてたら(長谷川から電話が)かかってきて。やっぱり泣いてた(笑)」

長谷川にも泣きながら尾崎に電話した過去が

小泉は泣きながら尾崎に電話したことはないが、「今と20代のころとでは自分の性格もちょっと違う」と言いながら、女性とのエピソードをかぶせてきた。

「当時は駅で歩いていて、階段で行くかエスカレーターに乗るかという選択だけで、彼女と大ゲンカになったりしていた。そんなことになるなんて、今では考えられない」

アンサンブルのように、4人の話は尽きずに続く。そこからも、このバンドがつくってきた自分たちの居場所の、そのスペースの深さや広さを感じさせられた。

「20代のころとは全然違う」と饒舌に語る小泉

メンバーが口出ししない、クリープハイプの「展示」

そんなクリープハイプの「世界観」を彷彿とさせる展覧会「クリープハイプのすべ展~歌詞貸して、可視化して~」が、昨年開催された。

展覧会「クリープハイプのすべ展~歌詞貸して、可視化して~」より(提供:ユニバーサルミュージック)

バンドによる楽曲の歌詞を、クリエーティブチーム「CHOCOLATE」が、いわば「勝手に解釈」して、展示物をつくった。この「勝手な解釈」という自発性が、展覧会のポイントだ。会場内での撮影もOKで、インスタグラムで「#クリープハイプのすべ展」と検索すれば1万4000件以上の投稿がヒットする。多くの投稿が10代20代の女性だ。

展覧会「クリープハイプのすべ展~歌詞貸して、可視化して~」より(提供:ユニバーサルミュージック)

不安、怒り、悩み、失恋、欲望などを、皮膚を一皮むいて血がにじむぐらいの痛いところまで表してきた歌詞の展示物化であり、そこへのファンによる愛の表現でもある。性愛を連想させるデザインや言葉があふれ、あえて猥雑な空間を楽しむようなインスタレーションが、10代や20代に「刺さった」。

展覧会「クリープハイプのすべ展~歌詞貸して、可視化して~」より(提供:ユニバーサルミュージック)

展示物に、バンドは口を出していない。だからこそ、アーティストの自己表現というよりは、音楽の受け手たちによる、言ってみれば「他者表現」が悪ノリ込みで自発的に炸裂している感じだ。

展覧会「クリープハイプのすべ展~歌詞貸して、可視化して~」より(提供:ユニバーサルミュージック)

SNS時代だからこそ自分たちからはコメントを出さない

尾崎は言う。

「『すべ展』をやったのは、同じ時期に発表したアルバム『泣きたくなるほど嬉しい日々に』があってのことでした。このアルバムは、時間をかけて本当に丁寧につくった。僕は、『祐介』(文藝春秋)などの小説を書いたりするような音楽以外の活動で考えたことも、すべて、ひいては音楽へ還ってくると思って本気で挑戦しています。ここ数年、そうして他のジャンルも見たうえで、改めて音楽を俯瞰的に捉えてみたら、当たり前のように人に届く、ポップなアルバムをつくりたくなっていったんです」

いつもは、アルバムとは「何か、恥ずかしいものができたな」と感じる存在だった。それこそが自分たちらしい足跡で、悪くはないという矜持もある。ただ、今回は違う手ごたえを得た。真正面からポップへ挑み、気持ちのいいアルバムができた。一人でも多くの人に聴いてほしいと自然に思えて、聴き手との関係を再考したという。

「プロモーションのやり方にも、こだわりました。具体的に言えば、自分たちからは、アルバムについてのコメントはあまり出さないようにしまして」

それが、受け手の反応に委ねた展覧会へつながった。アーティストが自ら作品を語る「いつものやり方」は控え、SNSも花ざかりで多くの人が発信したいと思っている時代に、聴いた誰かが語る自由な発言を待ったのだそうだ。

こうした構想が水面下にあるがゆえに、アルバムや展覧会の感想は、SNSなどでの受け手による「他者表現」によって、広く遠くにまで拡散してきている。自分たちでは「答え」を言わず、可能な限り、音楽そのものだけを通して間口の広いところで問う。だからこそ、クリープハイプの楽曲は、誰かの心の中で自発的に響いていく。

彼らは、世の中に厳然と存在する、いろんな「摩擦」を見つけ、音にして鳴らしてくれる。それが、若い世代にも「自分たちの歌だ」と思える。だからこそ、SNSなどでの「他者表現」が広がり、クリープハイプは、地べたからの英雄とでもいう感じで、受け入れられているのだろう。

クリープハイプ

2001年、Vo./Gt. 尾崎世界観らにより結成。幾度かのメンバー変更を経て、2009年、Gt. 小川幸慈、Ba. 長谷川カオナシ、Dr. 小泉拓が正式に加入、現在の4人のメンバーで活動を本格化させた。2012年にメジャーデビュー。2014年、2018年には日本武道館で公演するなど、音楽性を深めるたびにファン層を広げてきた。尾崎はバンドでの作詞・作曲のみならず、『祐介』を執筆するなど、小説家としても注目されている。

木村俊介(きむら・しゅんすけ)

インタビュアー。1977年、東京都生まれ。大学在学中の1999年に刊行したノンフィクション『奇抜の人』(文庫化の際に『変人 埴谷雄高の肖像』へ改題)でデビュー。著書に『インタビュー』『漫画編集者』『善き書店員』など、聞き書きに『調理場という戦場(斉須政雄)』『デザインの仕事(寄藤文平)』『西尾維新対談集 本題』『芸術起業論(村上隆)』などがある。