「何かをすごく守っていこうとか、変わらないでいようとはもう思わないでいいんじゃないか」――。14歳でデビューした原田知世が51歳になった。女優と歌手という2つの顔で活躍を続け、いつまでも「変わらない」と言われる原田。しかし、50代になり容姿や声が変わっていくことから“解放”されたという。メディアミックスが生んだ時代の寵児として「10代の頃はレールの上をひたすら走っていた」彼女が、20代でそのレールから飛び降り、キャリアを重ねていくことで獲得していったものとは。(Yahoo!ニュース 特集編集部)

レールの上をひたすら走った「時代の寵児」

「オーディションに受かって長崎から上京しましたが、最初のドラマ(『セーラー服と機関銃』)が終わったら帰るつもりでした。でも、その後も幸運なことに映画やドラマのお仕事をいただきました。振り返ると、10代の頃は敷いていただいたレールの上をひたすら走っていたという感じです」

1982年にデビューし、女優、そして歌手として活動してきた原田知世。昨年、デビューから35周年、そして年齢も50歳という節目の年を迎えた。これまで30作近くの映画に出演し、ドラマやCMからも引っ張りだこ。音楽活動も活発で、シングル30枚、アルバム35枚をコンスタントにリリースしてきた。

原田の歌手としてのデビューは、1982年の「悲しいくらいほんとの話」。主演したドラマ「セーラー服〜」の主題歌だった。

80年代、彼女はメディアミックスが生みだした時代の寵児となる。

83年に公開された初主演映画「時をかける少女」では同名の主題歌を歌い、58万枚以上を売り上げるヒットを記録。その後も角川春樹が製作する「角川映画」で原田知世は主演を務め、さらに映画と同名の主題歌も歌い、次々とヒットさせていった。84年の「天国にいちばん近い島」はオリコンで1位を獲得し、85年には「早春物語」で「NHK紅白歌合戦」出場を果たした。

10代のころのレコーディング風景(写真:読売新聞/アフロ)

「どちらかというと女優のお仕事がメインだったので、その主題歌を歌わせてもらっている感覚だったと思いますね。映画のプロモーションの中に舞台挨拶もあれば、歌番組もあるみたいな感じで、常に映画とセットでした」

レールから飛び降りる決断

そんな原田が歌手として独り立ちできたのは、1992年に発表した「GARDEN」というアルバムだったという。プロデューサーに迎えたのは、ムーンライダーズの鈴木慶一。彼は、後に「座頭市」や「アウトレイジ」といった北野武監督作品の映画音楽でも知られることになる音楽家だ。

それは20代半ばのことだった。

「女優として役を演じている自分と、どんどん変化している等身大の自分のバランスが取りづらくなっていったのです。20代の前半、慶一さんに出会うまでは、音楽をやりながらも何かどこか、過去の自分自身を抜けきれない部分がありました」

「GARDEN」の1曲目の「都会の行き先」には、アフリカ音楽の要素が導入されており、それまでの原田とは全く異なるイメージを提示している。その作詞作曲は原田自身。鈴木慶一と共同で編曲にまで挑んだ。

それはアイドルや女優として歌ってきた過去の音楽活動から離れ、原田が自分自身の意志で表現を始めた瞬間だった。彼女は、10代の頃から走ってきたレールの上から、完全に降りる決断を20代でしたのだ。

そうした大きな変化を望んでいたのは、彼女自身にほかならない。

「慶一さんは『思い切ってゼロからやりましょう』という形で一緒にやってくださった。あの頃から、女優ではなく音楽のほうから、私に興味を持ってくださる方が増えたんです。それは自分の中では大きな手応えでしたね。その後、トーレさんにプロデュースしていただきましたが、最初のベースを慶一さんと作れたことが、すごく重要でした。順番が逆ではダメだったと思います」

原田の言う「トーレさん」とは、スウェーデンの音楽プロデューサーであるトーレ・ヨハンソンのこと。彼が94年にプロデュースを担当したスウェーデンのバンドであるカーディガンズは、世界を席巻していた。そのカーディガンズの楽曲を聴き、原田からプロデュースを依頼したのだ。面識もない海外のプロデューサーに自身の音楽をゆだねる。それは20代におけるもうひとつの大きな決断だった。

渡欧、そしてバンド活動も

97年のアルバム「I could be free」は、スウェーデンでレコーディングされた。そこから「ロマンス」が先行シングルとしてリリースされ、原田は新しいファンを獲得する。北欧ならではの哀愁と清涼感に満ちた「ロマンス」を強く支持したのは、もうすぐ30代を迎えようとする彼女の過去を知らないファンたちだった。

「トーレさんが拠点にしているタンバリン・スタジオの音のポップさやぬくもりが合うんじゃないかってアイデアが出てきて、慶一さんも『それは面白い』って同意してくださいました。スウェーデンに行かないとできないことばかりだったから、そこに飛び込んでみました」

原田知世の音楽活動は、実は変化の連続だ。デビュー25周年を迎えた2007年には、高橋幸宏らと6人組バンドのpupa(ピューパ)を結成する。原田知世にとって、40代を直前にひかえての初のバンド結成だった。

「私も、自分の人生でバンドはないなと思っていたんです。でも、幸宏さんに声をかけていただいて嬉しかったです。pupaに関しては、女優のお仕事と同じで、その作品をつくるためにメンバーとして呼ばれたっていう感が強いですね。トータルで見てらっしゃる幸宏さんが監督だとすると、演じ手がいっぱいいて、その中に私がいる。pupaの中での役割は、女性ボーカルは私ひとりだったので、その声の部分が一番大事だったと思います」

50代、ふっと肩の力が抜けた

50代になった彼女の最初のアルバムとなるのが、「L'Heure Bleue(ルール・ブルー)」。プロデュースを担当しているのは伊藤ゴロー。彼と原田知世は、2007年のアルバム「music & me」から続くコンビだ。「L'Heure Bleue」は、「主演:原田知世、監督:伊藤ゴロー、脚本:作詞家」という、短編映画のサントラ盤のようなコンセプトで制作された。女優としての原田と、歌手としての原田が交差するかのようなアルバムだ。

「昨年35周年を終えて気持ちもすごく軽くなりました。50歳にもなって、ふっと肩の力が抜けた感じですね。音楽に関しても、より楽しみながらやっていいんじゃないかなって思うようになりました」

たとえば、歌詞が5行しかない「ショート トリップ」という楽曲。アコースティックな音とエレクトリックな音がともに響くサウンドの中で、原田知世の歌声は点在するかのように響く。

「今回のアルバムでは、余白をたくさん持っていて、1曲をすべて私が歌わなくてもいいような曲も作ってみようと思いました。なかなか難しい曲なんですけど、ちょっと癖になる曲で、これもトライですよね」

彼女自身が作詞した曲もある。現在の原田の視点で描かれたものだ。

「自分の歳相応な歌詞を書きたいと思いました。50歳になって、過去を温かい記憶として振り返られる場所まで来て、でもさらに前を見ると、まだまだ可能性が実はあったりする。そういう年頃の気分として歌詞を書いたのが『夢の途中』で、過去と未来の両方を見ている視点があるんです」

原田は自身を客観視して、自分の声をひとつの素材だと考える。そのうえで「L'Heure Bleue」には彼女の新しい姿がしっかりと打ち出されている。

「強いメッセージ性のあるものではありません。むしろ声だと思います。歌うことはもちろん大事なんですけど、歌い回しよりも自分の声の質感のほうがすごく気になるし、大切にしたい部分ですね」

低音、ふっくら……今の声が好き

その声は、50代になり変化してきているという。

「今の声のほうが好きですね。低音が出るようになって、年代とともに少しふっくらした声になってきました。前はすごく細くて、クリアといえばクリアなんですけど、ひょろひょろした声であまり好きじゃなかった。10代の頃なんか特にそうでした。それはそれで良さがある、この年になったらそう思えるんですけど」

20代での大きな転換点、そして現在。ファンから容姿が変わらないと言われることについて「変わってますけど」と笑いながら、自身の変化についてこう語る。

「容姿であったり歌であったり、それはもう人間である以上、どんどん変わっていく。だけど、それもいいんじゃないのかなと思えています。来年、再来年、全然違う自分になっていたとしても、それを楽しもうと思うんです。何かをすごく守っていこうとか、変わらないでいようとはもう思わないでいいんじゃないかと。しなやかに生きていきたいですね」

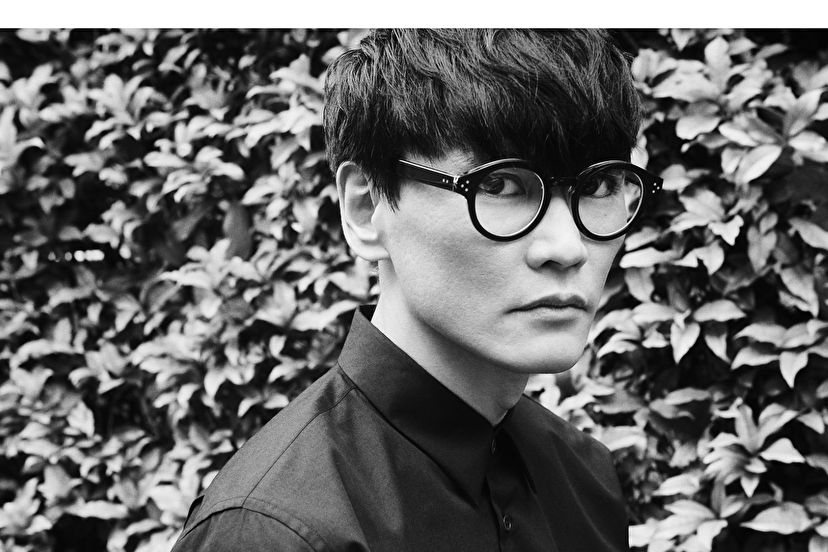

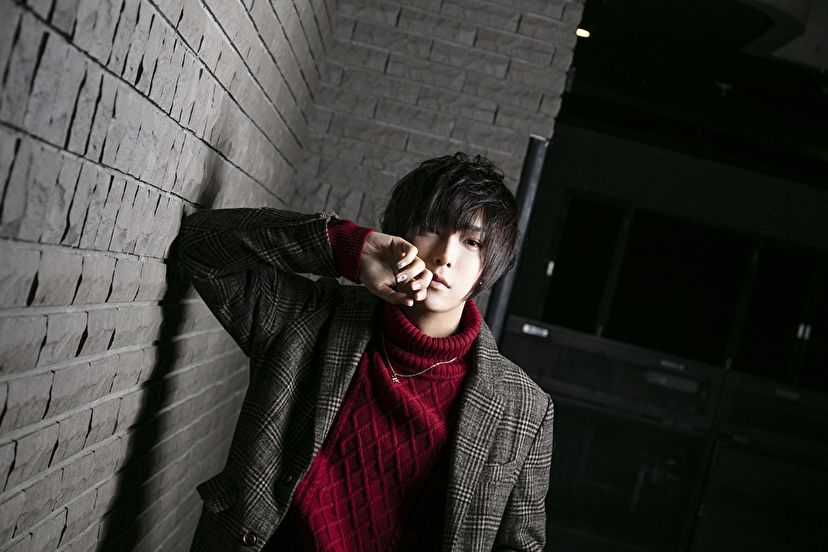

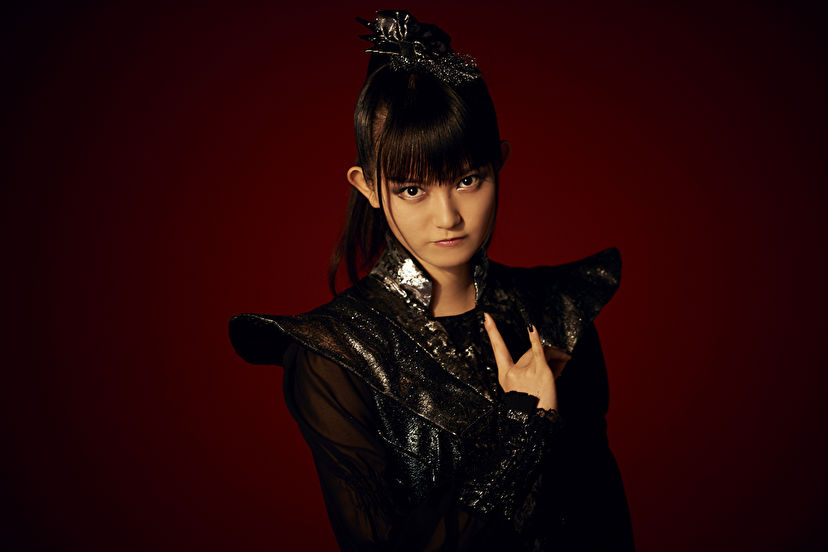

原田知世(はらだ・ともよ)

1967年、長崎市生まれ。82年、テレビドラマ『セーラー服と機関銃』に主演し女優デビュー。歌手としてもデビュー当初からコンスタントにアルバムを発表。近年はプロデューサーに伊藤ゴローを迎え、オリジナルやカヴァーなど充実したソロ・アルバムをコンスタントに発表しているほか、高橋幸宏らと結成したバンドpupa(ピューパ)にも在籍。2018年は女優として、NHK連続テレビ小説『半分、青い。』、WOWOW連続ドラマW「不発弾 ~ブラックマネーを操る男~」、映画『あいあい傘』に出演。そのほか、ドキュメンタリー番組等のナレーションを担当するなど幅広く活動している。

[写真]

撮影:殿村誠士

スタイリング:チヨ

ヘアメイク:小林雄美