2018年11月25日、デビュー40周年を迎えるシンガー・ソングライターの竹内まりや(63)。自称"シンガー・ソング・専業主婦"で、子育てをしながら数年おきにアルバムをリリースし、結婚後は3度しかライブを行っていない。それでも楽曲提供のオファーは途切れず、ベストアルバムを出せば350万枚のセールスを記録。なぜ、愛され続けるのか。公私共にパートナーである山下達郎と歩んだ道のりを聞いた。(取材・文:須田真希子/撮影:鶴田直樹/Yahoo!ニュース 特集編集部)

(文中敬称略)

34年前の曲がYouTubeで2000万回以上再生されて

今、思わぬところで竹内まりやが注目を集めている。1984年にリリースしたアルバム『VARIETY』の収録曲「プラスティック・ラブ」が、YouTubeで2000万回以上再生されているのだ。コメントは海外のリスナーが書き込んだものばかり。

――34年前の楽曲が世界中で聴かれているという現象を、どう感じていますか?

ありがたいことですし、不思議な現象だなと思っています。私が若いころは、古いものにたどり着くには、買い直したり親が聴いているものを掘り出したりしなければいけませんでした。それが今は、ネットを使えばパパッと前の時代にさかのぼれますよね。ネットにはある意味マイナスの側面もあるかもしれないけれど、音楽にとってプラスをもたらした部分も大きいと思うんです。そうじゃなければ、国や年代を超えた多くの方が「プラスティック・ラブ」という34年も前の曲を取り上げ、繰り返し聴かれるなんて現象は考えられません。

――「プラスティック・ラブ」だけでなく、多くの楽曲が、時代を超えて愛され続けていますね。

私の場合、自分の自然のままに歩いているなかで見つかるものが音楽で。そのときの年齢の実感をもって、好きなことや気になるものを見つけていくことで、それが自然に歌詞やメロディーになる。流行とは関係なく普遍的なものを求めて作った結果、若い人から見て、案外と新鮮だったりすることはあるのかもしれません。

子育てを機に、ソングライターとしての自分を見つけた

1978年11月、まだ学生だった竹内は、シングル『戻っておいで・私の時間』でデビュー。ファーストアルバム『BEGINNING』には、加藤和彦、山下達郎、大貫妙子、細野晴臣、高橋幸宏、鈴木茂らが参加し、米国・ロサンゼルスでもレコーディングを行った。1979年、日本レコード大賞新人賞を受賞する。

恵まれたデビュー期を経て、活動は順風満帆だった。しかし、テレビの情報番組に出演するなど多忙な日々が続き、次第に違和感を覚えるようになる。山下達郎との結婚を前に、1981年12月、休養を宣言した。

――当時の心境は?

約3年間、今よりも芸能界に近い形で活動したんです。いつの間にか自分が消耗して、歌うことに疲れてしまって。体も心も休めて、自分がやりたいことを思い切りやろうと思いました。旅をしたり、デパ地下で心ゆくまで食料品を選んだり......。"自分の時間"を取り戻していきました。そうしたら、「ああ、もう一回ちゃんと音楽をやろう」という心の状態が訪れたんです。

そんな折、曲の依頼が来るようになった。育児の傍ら楽曲提供をするなかで、新たな自分を見つけていった。

子育てで家にいなければならなかったんですね。家でできることが、他の人に曲を書くことだった。そのおかげで、ソングライターとしての自分を育ててもらえたと思います。

曲の依頼が来たときは、歌ってくださる人の声色や声質、年代を考慮しつつ、曲を書く私自身との接点をどう見つけるかを考えます。ソングライティングをするようになって、"幅"を得られました。例えば広末涼子ちゃんに書いた「MajiでKoiする5秒前」は、高校生が初デートするときのような状況を描いた曲です。自分自身のために書く曲としては想定できない設定。中森明菜さんに書いた「駅」もそう。明菜さんには、ああいう濡れたメロディの哀愁的な曲がよく似合いますから。「けんかをやめて」も、河合奈保子ちゃんに、それまでより少し大人びた曲調を歌ってもらおうと考えたからこそ、生まれたもの。どれも、自分用に書こうと思って書ける曲ではありません。

自分に曲を書くときも、シンガーとしての自分を客観的に見て「これは私に似合わない」とか、プロデューサーの目線を持てるようになりました。作家的な見地で、シンガー・竹内まりやに歌わせる曲を書くんです。

山下達郎の音楽活動を一番近くで見られる喜び

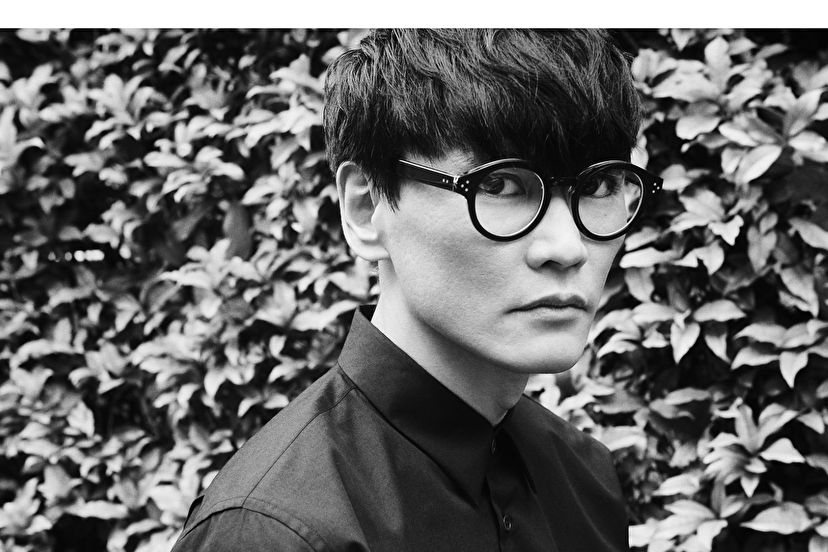

2000年のライブ。右は山下達郎(写真提供:スマイルカンパニー)

アレンジャーでありプロデューサーでもある山下とは、ずっと二人三脚で音楽活動を続けてきた。竹内がアルバムをリリースするのは、山下の活動が一段落したタイミングを見計らって、である。

――公私共にパートナーであることを、どう捉えていますか?

音楽のことを全て相談できるパートナーが、日常的にも一緒にいるということに、とても助けられましたね。ご飯を食べながら、明日のレコーディングの話ができてしまいますから(笑)。

私自身が彼のファンでもあります。「私の音楽をもっと」というより、彼の音楽を最優先にしたい。山下達郎という人は、日本のポップス界の人間国宝のような存在。そんな人をいかにいい音楽を生み出せる環境に置くか。私はそれを"間接的な音楽活動"と言っているんですが、そこにも生きがいを見いだしています。山下達郎の音楽活動を一番近くで見られる立場にいられることは、役得であり私の元気のもとでもあるわけです。「あの詞、私だったらこうするのにな」ということを言うか言うまいか、考えたりね(笑)。

――今あらためて、山下さんはどういう存在ですか?

「親友」です。この人とずっと会話をしていたいと思えることが、飽きないということなのでしょうね。そういう相性だったことが、幸運だったと思います。私は元々シュガー・ベイブの音楽が好きでしたが、音楽的な趣味嗜好が合うからといって、生活が合う人かどうかはわからない。日常生活で嫌なところがなくて、笑いのツボが合ったことは大きいですね。

「この人はいいな」と思ったのは、結婚前、一緒に住み始めたとき。私がひどい風邪をひいて寝込んだときに、達郎が枕元で「ひとつちょっとバカバカしいお話を......」なんて、突然落語を始めたんですよ。「湯屋番」という演目。「これはいいや。この人といたら一生退屈しないな」って思ったんです(笑)。

45歳、18年7カ月ぶりのライブは怖かったけれど

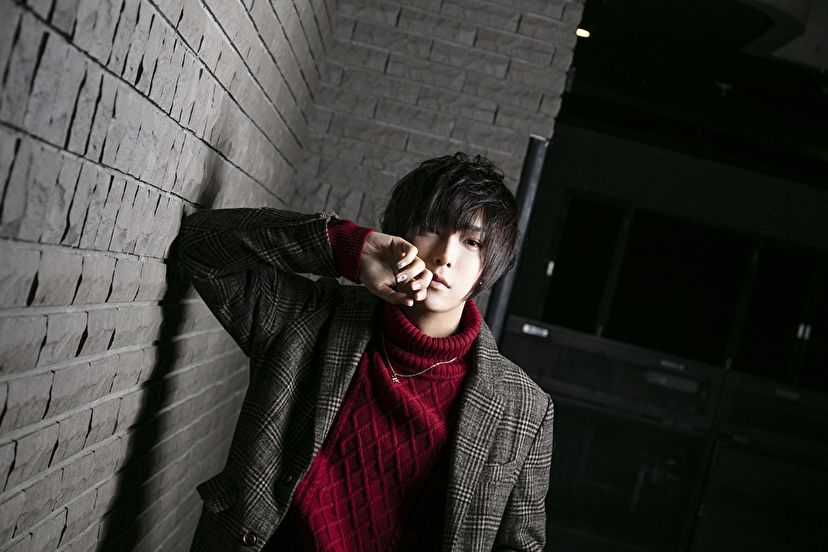

2010年のライブ(写真提供:スマイルカンパニー)

自称"シンガー・ソング・専業主婦"。活動は数年ごとで、メディアにもほとんど登場しない。それにもかかわらず、1994年にリリースしたベストアルバム『Impressions』は350万枚のセールスを記録した。

一方で、長い間ライブはしなかった。結婚後の36年間で、2000年・2010年・2014年の3度しか行われていない。40周年を記念して、そのライブ映像から抜粋して構成した映画『souvenir the movie ~ MARIYA TAKEUCHI Theater Live~』が公開される。

――2000年のライブは、45歳のときでしたね。

30代では全くライブをやらず、子育てと家事に没頭していた日々が長かったですからね。前にステージに立ったときから、18年7カ月も空いてしまいました。40代も半ばを迎え、果たしてもう一回ステージに立てるのかな......と思いましたし、不安や緊張感が先にありました。でも、達郎がバンマスを務めるバンドと一緒にリハーサルを始めた日に、「この人たちがついているなら大丈夫だ」と直感的に思ったんですよ。そのときにもらった安心感は、とても大きかった。そして当日、ステージに出ていった瞬間に、お客様の温かさがバーッと伝わってきたんです。

──過去のライブをまとめた映画を見て、ご自身ではどう感じますか?

もう会えなくなってしまった人たちのことを思い出しながら、切ない気持ちにもなりましたね。2000年のバンドメンバーだった青山純さんのすばらしいドラミングや、大滝(詠一)さんとの写真が映り込んでもいます。達郎と私が打ち合わせをしているビデオを撮ってくれたのはあの村田和人くんだったし、大好きなギタリストの松木(恒秀)さんももういない。私ぐらいの年齢になると、過去を振り返ってまとめていきがちですが、現在進行形であることも見せていきたいなとも思い、ライブ映像だけでなく、プラスαの映像も加えました。生まれ育った出雲でロケを行えたことはよかったですね。映像を通して、両親に「ありがとう」が言えたな、という気がします。

――近年の作品には「ありがとう」という言葉が多く出てきますね。

きれいごとではなくて、ただひたすらいろいろなことにありがたいと感じています。もしも「仕事か家庭か、どっちかを選べ」と言われたら、後者を選ぶことははっきりしていました。でも、音楽を続けていくことだけは捨てたくなかった。こんなに休み休み続けられる環境は、なかなか与えてもらえるものではないと感謝しています。

――結婚、出産、育児を自身が経験しながら、女性のさまざまな心境を歌詞に描き、共感を集めてきました。

この40年、女性を取り巻く環境は変化してきました。ただ、社会状況が変わってキャリアを極められるようになっても、結婚、出産をどうするかなど、常に問われる性ですよね。その葛藤は永遠に続くだろうと思います。

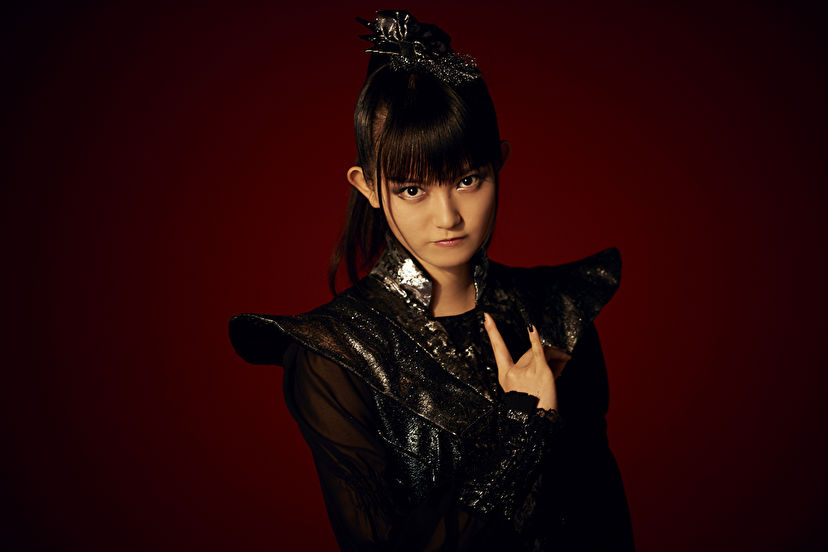

『souvenir the movie ~ MARIYA TAKEUCHI Theater Live~』の制作にあたって、デビューアルバムを制作したロサンゼルスを訪れた(写真提供:スマイルカンパニー)

若者は精神的な強さを求められている

――音楽を取り巻く環境は、どう変化したと思いますか?

私がデビューしたころより、今はずっと生きにくい時代だと感じます。昔はミュージシャンを育てるにしても、「ちょっとずつ伸ばしていこう」というのどかさが業界にはあって、10年単位で周りが考えてくれていた。今はどうしても短期決戦が求められます。それに、インターネットを通して反響や意見が耳に入ってきやすい。私が若いころは、もっと伸びやかにいろいろなことが言えたと思います。経験を積んでいない、まだ夢もかなっていない時点で、自分の提供したものや発言について、「それはダメ」という不特定多数の意見が入ってきてしまう。今音楽をやっている若い人たちは、精神的な強さを求められていると思います。だから、そんな生きづらい環境のなかで努力して活躍している人たちを見ると、本当に感動しますね。

達郎が夏フェスに出たとき、彼の演奏を初めて聴く若者たちが純粋に興奮している姿を見ます。自分の父親よりも上の世代の人間が提供する音楽だったとしても、そこに色眼鏡をかけないで、ストレートに「わっ! この音楽いい」って感じる素直さがあります。そういう場面を目の当たりにすると、「あ、年代を超えて、音楽は届くんだ」と。勇気が出ますね。「音楽が持つ力はやっぱりすごいなぁ」と思います。

ロサンゼルスのレコードショップで(写真提供:スマイルカンパニー)

「自分の血肉にならないもの」はやらない

50代を迎えたとき、「人生の扉」という曲を書いた。こんな言葉が歌われている。

満開の桜や 色づく山の紅葉を

この先いったい何度 見ることになるだろう

ひとつひとつ 人生の扉を開けては 感じるその重さ

ひとりひとり 愛する人たちのために 生きてゆきたいよ

――歌詞にはご自身の実感を込めていますか?

人生って、みんな死に向かって歩いていくわけですよね。それは紛れもない事実。若いころは上昇気流に乗って、夢に向かって歩いていく。でもある時点で、「終わりはある」ということを意識します。終わりに向かって歩いていく人間が、希望や夢を持つことはなかなか難しい。それでも、「何か面白いことがまた起こるんじゃないか」と思える自分でいたい。ポジティブな気持ちを捨てたくないと思うんです。それは私の性分ですね。

――40周年を経て、これからは。

「どういう音楽をやりたいのか」という軸をブレさせないことが一番重要なのかもしれません。似合わないことはやらない。似合わないこととは、自分の血肉にならないもの。それは、ただ何かをなぞらえるだけになってしまうから。70歳、80歳になっても、自分が本当に好きな音楽や世界観をずっと追求し続けていけたらいいですね。そう考えて、今を生きています。

竹内まりや(たけうち・まりや)

1955年生まれ。島根県出身。78年、デビュー。81年、音楽活動を一時休止することを宣言し、翌年、山下達郎と結婚。84年にアルバム『VARIETY』で再開。作詞・作曲家として楽曲提供しながら、自身のアルバムも発表。映画『あいあい傘』の主題歌を収録したシングル『小さな願い/今を生きよう(Seize the Day)』、デビューアルバム『BEGINNING』のリマスター盤が発売中。映画『souvenir the movie ~ MARIYA TAKEUCHI Theater Live~』は11月23日~12月7日に全国公開。竹内まりや40th特設サイト

Stylist:斎藤伸子

Hair Stylist:松浦美穂(TWIGGY)

Make-Up Artist:COCO(関川事務所)

最終更新:2018/11/25(日) 11:47