東京有数の歓楽街「新宿」。その周縁に位置する公園に、彼は暮らしている。いや、正確に言うと暮らしていた。そんな一人のホームレスを「現代の狩猟採集民族」と題して最初に報じたのは、かのニューヨークタイムズだった。ホームレスが私たちよりも充実した食生活を送っているとしたら驚くだろう。路上料理人と呼ばれる、一人のホームレスの日常を追った。(ノンフィクションライター中原一歩/Yahoo!ニュース編集部)

「路上料理人」と呼ばれる男

午前5時。ホームレスのサトーの朝は、公園に備え付けられている水道で5合の米を研ぐことから始まる。歳の頃は60過ぎだろうか。前掛けをして慣れた手つきで炊事をこなすその立ち姿からは、彼が路上生活者であることは全く想像できない。短く整えられた毛髪。健康的で血色の良い面立ち。足元こそ使い古された運動靴であるが、彼は路上を根城とする者特有のすえた臭いを微塵も感じさせない。

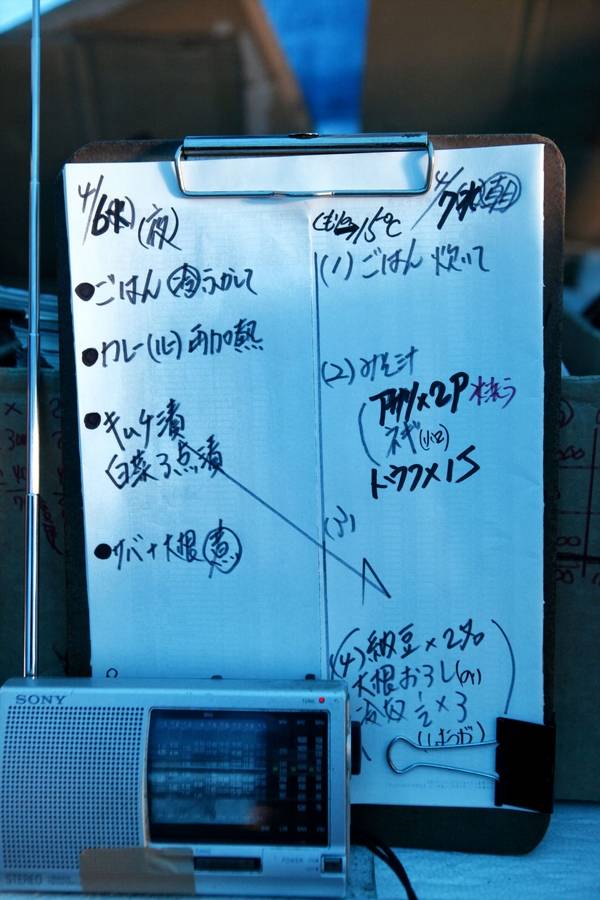

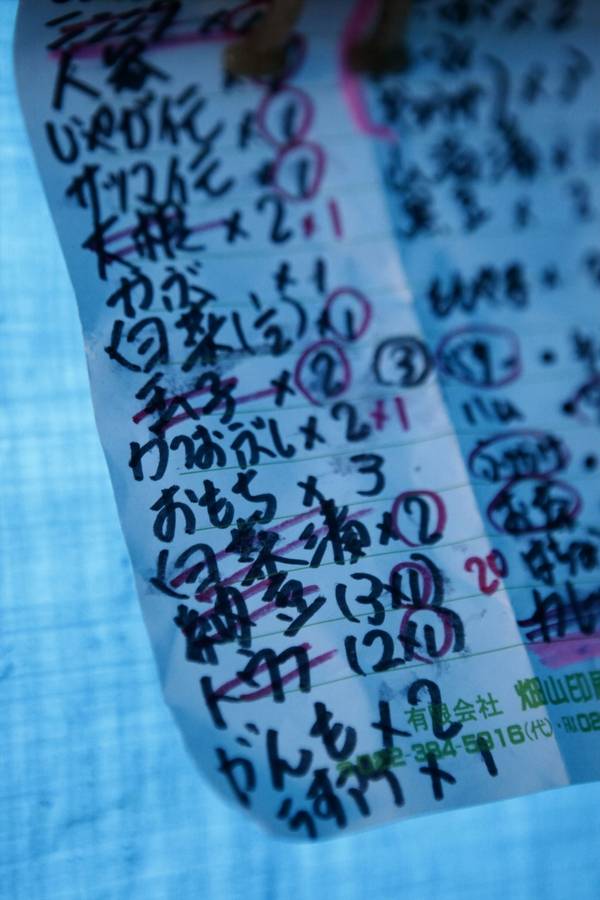

サトーは仲間から「路上料理人」と呼ばれている。なぜならば、境遇を同じくするホームレスのために1日2回、食事を提供しているからだ。その腕は街場の料理人にも劣らないと評判だ。サトーには日課がある。それは「お品書き」を書くことだ。取材に訪れたある日はこんな具合だった。

7月×日晴れ

朝食「ごはん」「あさりの味噌汁」「おでん」「納豆」「浅草のり」

夕食 「ごはん」「刺身・タイ、中トロ、ブリ」「タラバガニの味噌汁」「ホウレン草の胡麻和え」

サトーの朝は、食事のお品書きを書くことから始まる (2013年撮影:今村拓馬)

何しろそのお品書きのレパートリーには驚かされる。「すき焼き」や「鍋焼きうどん」、洋食の定番である「コロッケ」や「ビーフシチュー」なんて日もある。食事は朝と夕の1日2食で300円。働きに出ていることを条件に、周囲で暮らし、境遇を同じくするおよそ10人の食事の面倒をみている。

栄養バランスを考えた路上の一汁三菜 (2013年撮影:今村拓馬)

「昔はよう、ここにも大勢の仲間がいたから発電機たいて天ぷらやったり、みんなで餃子を包んで焼いたり、焼肉なんかはお手の物だったな」

驚いたのは自ら書いたお品書きを片手に自転車で行く食材調達だ。サトーはそれを「エサとり」と呼んで笑う。

「俺らはよう、金はないから食材はもらってくるんだ。肉は焼肉屋。魚は居酒屋。酒は某居酒屋のチェーン店。もう長い付き合いだから、まだ食べられる材料を取っておいてくれる。東京の街は冷たいとか言う人もいるけど、捨てたもんじゃないよ」

食材は衛生面を考えて使い切ることを心がけている(2013年撮影:今村拓馬)

ここから先は勘弁して欲しいと歓楽街の入り口で別れた。しばらくして、ポリ袋いっぱいの食材をもったサトーが姿を現した。面白いのは、サトーの手に渡るものは、魚であればタイとかマグロなどいずれも「高級魚」だということだ。

「ここ最近、ずっと景気が悪いでしょ。年末をのぞくと、いつも高い魚が売れ残る。時にはウニとか、鮑とかもらうこともあるよ。年寄りだから、本当はサバとかイワシとか、庶民的なものが好物なんだけどなぁ」

ポリ袋の中身を覗くと脂が乗った上等なブリの切り身だった。値札には「1180円」の文字。こうした生鮮食品は閉店と同時に廃棄される。この日のブリは、ブリ大根に化けた。サトーの食事を食べている60代のホームレスの男性は、献立の豊富さに、まるでデパートの大衆食堂のようだと舌をまく。

年配者にも定番のカレーは大人気(2013年撮影:今村拓馬)

「自分の境遇を卑屈に思わない日はない。とくに一人で、賞味期限の切れたパンなど冷たい飯を食べる時にそう思う。けれども、ここでは毎日の食事が楽しみで仕方がない。味だって、そこらへんのお店に負けてないと思うよ」

「生活に必要なものは全て路上にある」

次に向かったのは個人経営のスーパーマーケット。ここではちゃんと買い物をする。調味料のほか、路上料理人には欠かすことのできないあるものを購入するのだ。

「拾った鍋でも、包丁でも丹念に磨けばピカピカになる。けれども、カセットコンロのガス、そして、冷蔵庫代わりの『かち割り氷』。この二つだけは絶対に路上にはない。だから貴重品なんだ」

狭いスペースを工夫して調理道具が並べられている(2013年撮影:今村拓馬)

生活必需品の情報は空き缶拾いに出る仲間が教えてくれる。サトーの「エサとり」に同行して驚くのは、ゴミとして廃棄される食品の半端ない量である。調理に必要な鍋やフライパンなどの道具はいくらでも路上で手に入る。それらは、まだ使えるにもかかわらず、私たちが廃棄処分したものばかりだ。サトーには、路上で生きる上での覚悟がある。

「俺らは地べたに捨ててある生ゴミには一切手を出さない。ゴミ箱も漁らない。ホームレスというだけで、汚いと偏見を持つ人がいるけれども、保険証がない我々にとって健康は第一。下手なものを食べるとそれこそ命取りになる」

「木の下の自慢のマイホーム」

サトーの家は夏は涼しく、冬は暖かい(2013年撮影:今村拓馬)

サトーの家は、公園のはずれにある桜の木の下にあった。桜の幹を利用してロープをひっぱりテントの要領で3畳ほどの住居にしている。この一帯には8棟のビニールハウスがあるがサトーの家はその中でも一番貫禄がある。

中に入ると手前にキッチン。フライパンや鍋などの調理道具に交じってしょうゆやみりんなどの調味料が整然と並んでいる。足元にはじゅうたんが敷かれ、一番奥に布団。氷の入った発泡スチロールの箱が冷蔵庫代わりだ。

「味噌も毎日同じだと飽きるから何種類もあるよ。酒は焼酎だけどもっぱらお湯割り。ここでの生活の楽しみは競馬と懐中電灯片手に読む時代小説かな」

競馬歴とホームレス歴はほ同じ。万馬券を的中させたことも(2013年撮影:今村拓馬)

そういえば、ラジオからは四六時中、競馬中継が流れている。どうやら競馬歴は路上生活よりも長いらしい。サトーは賄(まかな)い夫仕事で、1日3000円程度の収入を得る。1カ月でおよそ9万円。そこから生活用品を差し引いた4万円程度が自由になる現金だ。サトーはそのほとんどを競馬につぎ込む。

野菜を多く摂取できるように献立に気を配る(2013年撮影:今村拓馬)

「仲間の食べ物の好き嫌いを献立に反映する」

サトーはホームレスになる前の境遇を決して口にはしない。そもそもサトーというのが本名なのかどうかも分からない。知り得た情報として、大手運送会社に勤めていたが、バブル崩壊で社内の大リストラのターゲットとなり職を失った。それがきっかけで家族と離別し路上へ。母親が料理上手だったので幼い頃から一緒に台所で手伝っていたそうだ。路上に出て15年。もう、昔を知る縁はない。

「後ろ姿だけなら撮影していいよ」とサトー。(2013年撮影:今村拓馬)

数カ月に一度、行政の担当者が生活保護を申請しないかと訪ねてきて「路上からの脱出マニュアル」という小冊子を置いてゆく。けれどもサトーは、自分がホームレスとは思っていない。事実上の「家」もあるし、家族同様の仲間もいる。健康のことだけ心配だが、路上を脱しようとは思わないと語る。

「人の世話になる歳ではなくなった。それに、あいつらに飯食わせてやんなきゃならない。お金と家さえ手に入れば人間は幸せなのか? そうでないことは、路上生活をはじめて身にしみたよ」

サトーのキッチンには、面倒をみるホームレスの好き嫌いを記したメモが貼られている。そして、食事を届ける度に仲間の生活の様子や健康状態を気遣い相談に乗る。サトーは仲間思いなのだ。

体が丈夫なうちは行政のお世話になるつもりはない(2013年撮影:今村拓馬)

公園は孤独のふきだまり

ホームレスを取り巻く現実は厳しい。

手配師と呼ばれる日雇い仕事のあっせん業者も減り、身寄りのない中高年に加え若年層のホームレスも急増した。休日ともなれば100名を超えるホームレスが、市民団体が行う炊き出しに列を作る。支援者の一人は言う。

「先の見えない孤独と不安。それらを紛らわすため酒に溺れアルコール依存症に陥るホームレスが多い。路上で死んでも身内に連絡する術もありません」

しかし、サトーの周りには不思議と悲そう感は漂わない。ホームレスとして路上で生きると覚悟を決めているからだ。それに彼を慕って訪ねてくる客人が多いからだ。

「近くで事件が起きると警察の兄ちゃん。競馬仲間はもちろんの事、公園の清掃係の人がまだ使えるものを届けてくれるよ。それから取材陣。そうそう、ある有名なタレントもロケでやってきて、カレー食べて帰ったな」

公園で暮らしていると家出をして無一文になった若者や派遣切りで職を失って放浪する元OLにも出くわす。そんな時サトーは彼らにそっと声をかけ、場合によっては相談に乗ることもある。

ホームレスの命をつなぐ公衆水道(撮影:今村拓馬)

「このテントから公園を眺めていると何か抱えている人間はすぐわかるよ。人間は生きる上で必ず悩みを抱えている。中でも、三度の飯が食えないっていうのはつらいよな」

夕方5時、サトーは仲間の帰宅時間に合わせて調理を済ませた二つの鍋を温め始めた。

「よーし、今日も夕食にしよう」

今日のお品書きは「カレーライス」「サバと大根の煮物」「キムチ」だ。

「仕事がないからといって酒に溺れていてはダメ。働いて、そうしたら旨い飯でもたべさせてやっから。この界隈の仲間はみんなやせるどころか太っちゃってしょうがないよ」

住む場所を追われたホームレスはどこへ?

路上料理人とのつきあいはこうして始まった。3年前のことだ。ところが昨年の春、突如、サトーの姿が見えなくなった。いや、サトーばかりでなく、この公園に50人ほどいたホームレスの集団が、ブルーシートのテントごとこつぜんと姿を消したのだ。

サトーの家があった雑木林(撮影:今村拓馬)

公園管理事務所に問い合わせると思わぬ理由が判明した。2014年夏。70年ぶりとなるデング熱の国内感染者が発生したニュースが駆け巡った。以来、その推定震源地である公園がある新宿区は、デング熱の媒介となるヤブ蚊の駆除の対応に追われた。その際、長年、公園を不法占拠し、無断で煮炊きを行っている彼らがやり玉にあがったという。公園の清掃に従事する関係者はこう証言する。

「話し合いに応じ、自主的にこの公園を後にした者もいたが、一部の話し合いに応じないホームレスに対しては、強制的にテントごと公園の敷地外へ退去させる『行政代執行』が適用された。ヤブ蚊の駆除というのは名目であって、やはり行政としては排除したかったのだろう。これまでホームレスがデング熱に感染した噂は聞いたことがない」

いずれにせよ、この公園で暮らしていたホームレスは生活の場を奪われた格好となった。サトーはどこへ消えたのか? 休日の度に足繁く通っていた場外馬券売り場にもその姿はなかった。公園管理事務所によると、この公園で暮らしていたホームレスの多くは、生活保護を申請し、都内のいくつかの簡易宿泊所で暮らしているそうだ。

ホームレスのものと思われる日用品が放置されていた(撮影:今村拓馬)

私たちにとっての「居場所」とは?

厚生労働省の発表(2015年4月)によると、日本のホームレスの総数は6541人、うち東京都は1498人。この調査は、各地の社会福祉事務所が、都市公園、河川、道路、駅舎などで日常生活を送らざるをえない人を、目視でカウントした数字だという。

しかし、現代の「ホームレス」の風体は様々であり、必ずしも「ホームレスのような人」ばかりでない。仕事を求めてカプセルホテルやネットカフェを転々とする者もいるし、車上生活者だって存在する。年齢も10代から80代と幅広い。

ホームレスとは、その言葉がさすように「家がない人」である。しかし、だからといって、彼らになにがしかの住む家を与え、生活保護を受給させれば、それで全てが解決するとはとても思えない。人間には寄って立つ「居場所」が必要だ。それは自分以外の他者との関わりの中でこそ成立する。

「食」とは食べる喜びと食べなくては生きて行けぬ辛さ、その両面を兼ね備えている。悲喜こもごもの人間模様が交差する大都市・東京の周縁に漂う、あの夕餉の香りが懐かしい。サトーがどこへ消えたのかは分からないが、きっとこの街のどこかで今日も仲間のために「賄い夫」として腕をふるっているに違いない。(了)

(撮影:今村拓馬)

中原一歩(なかはらいっぽ)

1977年生まれ。ノンフィクションライター。「食と政治」をテーマに、雑誌や週刊誌をはじめ、テレビやラジオの構成作家としても活動している。著書に『最後の職人 池波正太郎が愛した近藤文夫』『奇跡の災害ボランティア「石巻モデル」』など。