「本日 土用丑の日」 絶滅危惧種でも食べ続けたいうなぎの蒲焼き

2022年の土用の丑の日は7月23日と8月3日の2回

「うなぎ」という言葉を聞くだけで生唾がわいてきませんか?

滅多に食べられない貴重品になってしまったが、日本人とうなぎは縄文時代以来の長くて深い付き合い。せめて土用の丑の日くらい心置きなく楽しみたいものだ。

今年2022年の土用の丑の日は、7月23日と8月4日。「土用」は旧暦で季節が移り変わる日の立春・立夏・立秋・立冬の前18日間のことをいい、実は年に4回ある。そのうち夏の土用に入って最初の丑(十二支の2番目)の日が「土用の丑の日」だ。丑の日が2回めぐってくる年もあり、その場合は最初が「一の丑」、2度目は「二の丑」と呼ばれる。

だれが土用の丑の日のうなぎをはやらせたのか?

土用の丑の日にうなぎを食べる習慣は江戸中期にはじまったといわれる。起源には諸説あるが、いちばん有名なのが学者で発明家、作家で画家でもあったマルチな才人、平賀源内が仕掛けたという説だ。

夏場は客が減って困っているうなぎ屋に、売り上げを伸ばすよい手はないか相談され、「本日 土用丑の日」とキャッチコピーを大きく書いて店先に貼り出したところ、評判を呼んで店は大盛況。他のうなぎ屋も次々と真似をし、この習慣が広まったというもの。

ピンポイントで丑の日に特定したことが、江戸っ子のグルメ志向にぴったり合って流行し、やがて定着したと思われる。いまでいうと1人前が4000円くらいで、贅沢だが庶民でも手が届くご馳走だった。

いつからうなぎを食べるようになったのか?

縄文時代の貝塚から骨が発見されており、紀元前にまで遡る。うなぎの血液には毒性が少しあり、加熱すると消えるから、食用がはじまったのは火が用いられるようになって以降だろう。

7世紀から8世紀にかけて編纂された万葉集には、うなぎを詠んだ歌がある。

石麻呂に 吾れもの申す 夏痩せに よしといふ物ぞ むなぎとり食(め)せ

大伴家持(おおとものやかもち)が、石麻呂という友人に「夏痩せには、むなぎ(うなぎ)を食べなさい」とすすめている歌だ。このように古代から体調を崩しやすい夏には、うなぎを食べて栄養を摂ろうという考えがあった。

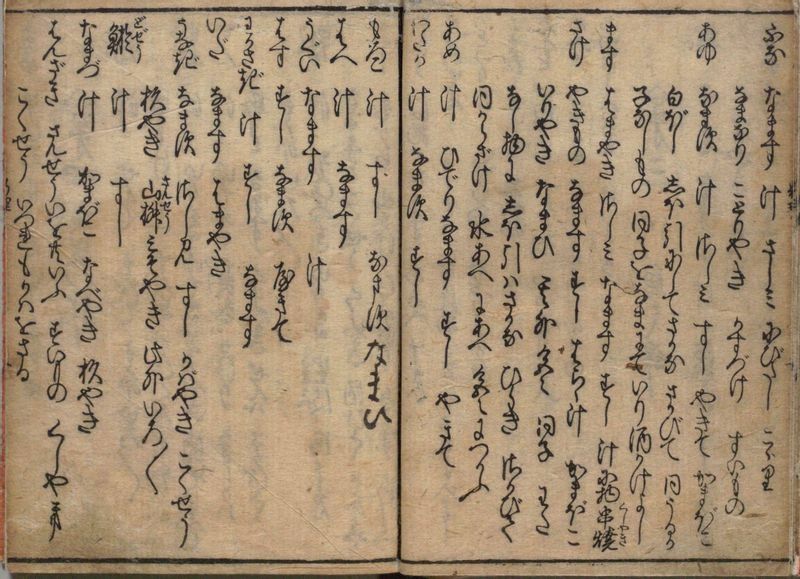

江戸初期の1643年に刊行された『料理物語』は、一般読者向けに出版された日本で最初の料理書。うなぎの調理法として「なます さしみ すし かはやき(蒲焼き) こくせう(濃醤、味噌汁の一種) 杉やき 山椒みそやき 此外いろいろ」とあり、現代より調理法が多彩だったことがわかる。

最初の蒲焼きはぶつ切りの串刺しだった

この頃の蒲焼きは、うなぎを割かずに丸ごと串刺しにして焼き、屋台で売るファストフードだった。山椒味噌やたまり醤油を塗って食べたらしい。ぶつ切りにして串に刺した姿が蒲(ガマ)の穂に似ていたところから名づけられたといわれる。現在のように開いた蒲焼きが登場するのは、元禄時代(1688〜1704)である。

蒲焼きはまず上方で流行し、江戸にやって来て発展した。いまでも関西では「まむし(まぶしの変化形で、うなぎを飯にまぶすの意)」と呼ぶ。ご飯のあいだにも挟まっているのが特徴だ。

関東の蒲焼きは背開き→串打ち→素焼き(たんばく質を固めてうま味を閉じ込める)→蒸す(余計な脂を流してさっぱりさせ、柔らかくする)→たれ焼きにする。

関西の蒲焼きは腹開きにして、蒸さないところが違う。そのぶん脂がこってりして、皮の噛み応えがある。

「江戸前」の元祖はうなぎ

江戸時代、うなぎは江戸市中でもたくさん獲れた。江戸は大小河川と運河が張り巡らされた水の都だったから、うなぎはいたるところに生息し、江戸城のお堀にもいた。

「江戸前」は一般的に東京湾でとれた魚介を指すが、当初は江戸城(現在の皇居)の東側から大川(隅田川)まで、つまり江戸城の前を流れる水路や川、江戸湾(東京湾)の沿岸でとれるうなぎを「江戸前」と呼び、それ以外は「旅鰻」などと呼んだ。江戸前の元祖は、うなぎなのである。

天然物が豊富だった時代は、夏だけでなく産卵に向かう時期、餌をたくさん食べて身に脂をたっぷり乗せた秋の下りうなぎがいちばん旨いと、人気があった。夏のうなぎでも十分おいしいのだから、その旨さは想像もつかない。昔の食通は、食べるとどの川のどの地点で獲ったか、味でわかったそうだ。

うなぎは長く生き長い旅をする不思議な生き物

古代ギリシャ哲学者のアリストテレスは「うなぎは土から生まれる」と考えていた。

「うなぎはどこで生まれるのか」は古代からの謎だったが、2009年に日本大学生物資源科学部・塚本勝巳教授が、世界ではじめて太平洋のマリアナ諸島沖で卵の採取に成功した。

1匹のウナギは700万から1200万個の卵を産み、孵化して細長いレプトセファルスになって海の中層から表層に浮かんでくる。

半年後、レプトセファルスが変態した幼魚のシラスウナギが東アジアの河口域に到達。河川を遡上して淡水でオスは5年、メスは10年成長したあと銀化という変態を行い、産卵のため再び外洋に向かい、一度だけ産卵し、一生を終える。ウナギは長生きして数千キロもの旅をする魚なのである。

うなぎが減少した要因は大きく3つ

ニホンウナギは2013年に環境省のレッドリスト「絶滅危惧種ⅠB類―近い将来における野生での絶滅の危険性が高い」に掲載され、翌14年には国際自然保護連合(IUCN)もレッドリストに掲載した。減少の理由は以下の3つが挙げられる。

①シラスウナギの乱獲

養殖用の種苗に使うため長年河口域で乱獲し、資源量が激減。

②河川環境の悪化

コンクリートの護岸化、ダム建設、汽水域の干潟の埋め立て、水質汚染などで、うなぎのすみかと餌になる生物を減らした。

③地球規模の気候変動

エルニーニョなどによる産卵地点の異常南下など、海洋環境の変動。

IUCNレッドリスト掲載で弾けた「うなぎバブル」

養鰻業は明治時代に起こったが、シラスウナギを成魚まで飼育する養殖技術が本格的に普及したのは1970年代である。大量生産・安定供給が可能になり、手軽な食べ物になったのはうれしいが、養殖が盛んになるにつれてシラスウナギが減少。ここで生息環境を調査して対策を打つべきだったが、そうしなかった。

1980年代から、台湾でも日本向けのうなぎ養殖が盛んになった。1990年代になるとヨーロッパウナギのシラスを中国で養殖し、日本向けに出荷するルートが確立。安価な養殖うなぎが大量に流れ込んで価格が暴落し、牛丼屋などでも売られるようになり、機械処理が普通になってしまった。土用の丑の日がことさら強調されるようになったのは、この頃である。

そうするうち、シラスの乱獲を防ぐために2008年、IUCNがヨーロッパウナギを絶滅危惧種ⅠA類(ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高い種)に指定。世界中のうなぎを食べつくす勢いだった日本人の「うなぎバブル」が弾けた瞬間だ。

これからも食べ続けるために必要なことは?

絶滅危惧の原因は、うなぎが生きる環境を壊し続けてきたことである。生息数を取り戻すためには、餌になる微生物やエビ、小魚が豊富で、うなぎが暮らしやすい河川環境をつくる必要がある。また、海に戻って産卵するために河川で暮らすうなぎを保護し、シラスウナギを獲りすぎないことが大切だ。

もうひとつ、「泳ぐダイヤ」と呼ばれるほど高価になったシラスウナギには闇ルートが存在するため、消費者はトレーサビリティのはっきりした、密漁ではないうなぎを選ぶよう心がけたい。

ひとりひとりの個人が解決できる問題ではなくても、うなぎを取り巻くさまざまな事情を知ると、おいしさも、ありがたみも倍増するのではないだろうか。

「串打ち三年 割き八年 焼きは一生」といわれる伝統技術と、うなぎの食文化を持続可能にするために、守りながら食べるという意識を持っていたい。