母のケアか自分の夢か。厳しい選択を迫られた元ヤングケアラーが今思うこと

気がついたら母のケアを担っていた

ヤングケアラーへの注目が高まっている。ここでは元ヤングケアラーである高岡里衣さんの体験を紹介したい。ヤングケアラーは一人ひとり異なる事情、体験を持ち、彼・彼女を「ヤングケアラー」とひとまとめにすることはできない。そのことを理解した上で読んでほしい 。

9歳の時から、母親のケアに関わるようになった高岡さん。原因不明の体調不良が続く母をサポートする日々から、ケアはスタートした。両親と兄との4人家族。しかし、女性が家事や家族の世話を担う家庭環境だったため、高岡さんはごく自然に、体調が悪い母に代わって家事を担うようになった。

指定難病の「多発性筋炎」とわかった母が入退院を繰り返す中、高岡さんが考えていたのは、大好きな母を支えるため、自分のできることをするしかないということだ。

「退院した母の通院にも、いつも付き添っていました。いつの間にかお出かけ先がいつも病院になっていた、という感じです。自分が母をケアしなくてはとか、ケアを担っているとか、そういう感覚はありませんでした」(高岡さん)

母をケアする生活は、いつの間にか始まっていたのである。

子どもだって信頼関係がない人には話せない

病状が安定せず、入退院を繰り返す家族に寄り添い続けるのは、大人でも難しい。

高岡さんも、病気の母をケアする目に見えない精神的な負担から、中学・高校時代には、めまいや吐き気、過呼吸の発作などに苦しんだ。

「様々なストレスをうまく消化できなかったんですね。どうしたらいいのか分かりませんでしたし、そもそもどうにかする必要があることにも気づいていませんでした」と高岡さんはいう。

高校時代、過呼吸の発作で登校できなかったとき、担任教師が家庭訪問してくれたことがあった。しかし、そのとき教師と高岡さんの間で交わされたやりとりは、「お母さんの調子はどう?」「相変わらずです」という程度。担任教師は、それ以上踏み込んでは来なかった。

「私の方も、何かしてほしいとは思っていませんでした。先生は勉強を教えてくれる人だと思っていたし、そこまでの関係が結べていなかったんですね。子どもであっても、強い信頼関係にある相手でなければプライベートな話はなかなかできないんです」と、高岡さんは語る。

思ったことをそのまま話せる相手がほしかった

では、友人ならどうか。

高岡さんはこの頃、周囲の友人に母の病気のことを話したことがある。

「話すと、『そうなんだ、大変だね』とは言ってくれたんです。でも、友人たちも私の置かれている状況を具体的にイメージするのは難しかったと思いますし、それ以上、何をどう聞いていいのかわからなかったのでしょう。何となく、気まずい雰囲気になってしまって。

ある時は陰で『悲劇のヒロインぶってる』と言われたりもして 、ああ、こういう話はあまりしない方がいいんだな、と思うようになりました」

高岡さんは、その後、自分の生活や抱えている苦しさを、誰にも話せないまま、自分で自分を支える日々を送っていく。

「なんで私のお母さんは病気なんだろうって思っていました。本当はこんな毎日は嫌なんだよ、不安なんだよって誰かに言いたかった。でも、お母さんが一番大変なんだから我慢しなきゃ、 と思って。そんなことを気にせず、子どもらしく思ったことをそのまま話せる相手がいてくれたらよかったな、と思います」(高岡さん)

母のケアか自分の夢かという選択

まだ若く、人生の様々な選択のさなかにあるヤングケアラーは、家族等のケアを担うことで、時に厳しい選択を迫られることもある。高岡さんもそうだった。

高岡さんが就職し、社会人2年目を迎えた頃。母は多発性筋炎に加えて「間質性肺炎」(*)も患い、さらに病状が厳しくなっていた。高岡さんはそんな母のケアをしながら、自分の夢への挑戦も続けていた。

* 間質性肺炎……肺に炎症が起きて壁が厚く固くなり、酸素がうまく血液中に取り込めなくなる病気。

ようやく転職活動が実り、もう少しで目指していた仕事に就けるというとき、母が血液のガンである「悪性リンパ腫」であるとわかった。余命は1年に満たないと告げられた。

「残酷だな、と……。希望の会社に入れると思ったときは、本当にうれしかったんです。でも、余命わずかな母を残して家を出ることなんてできない。もう私の夢はかなわないんだな、と思いました」

夢を追うことを諦めた高岡さんは、それから、自分のすべてを投げうって母のケアに専念する。

余命1年未満と言われた母は、高岡さんの懸命のケアに応えるように、医師も驚く回復を見せた。悪性リンパ腫に打ち勝ち、自宅に帰れるまでの回復を果たしたのだ。

その後、肺に穴があく「気胸」 というさらなる苦難も乗り越えた母は、徐々に進行する病と闘い続け、約10年後、この世を去った。

自分の夢を諦めた20代半ばからの約10年間、母のケアに専念した決断を、今、どう思っているのか。そう問いかけると、高岡さんは迷いなく、こう言い切った。

「今振り返っても、この選択しかありませんでした」

第三者が、この難しい選択に対して言えることなど何もない。

そう感じさせる、非常に重いひと言だった。

病と闘い抜いた母からの“ギフト”

高岡さんの母が亡くなって、2021年5月で丸2年になる。

9歳の時から20数年にわたってケアしてきた母を亡くしたとき、高岡さんは「自分には何もない」と感じたという。

「ずっと母のケアだけをしてきて30歳を過ぎて、ポンと世の中に放り出されて。私は何もしていない。何の蓄積もない。こんな人生、何の意味もないんじゃないかと思いました。

でも、あれだけの病気に苦しめられた母は、それでも最期まで病気と闘って生き抜いた。そのすさまじい姿を、ずっと私に見せてくれていた。これは、懸命にケアをしてきた私だけが受け取ることのできた“ギフト”ではないかと、気がついたのです。

そんな“ギフト”を受け取った私も、これからの人生、精一杯生きなくては。今はそう思えるようになりました」

それから高岡さんは、カウンセリングの勉強に取り組み始めた。自分自身の経験を踏まえ、何らかの形でヤングケアラーや若者ケアラーを支援していきたいと考えているからだ。

「自分が苦しかったとき、同じような気持ちを経験した人になら、その苦しさを素直に話すことができたのではないかと思うのです。さらにいえば、客観的な視点を持って向き合ってくれて、丁寧にこちらの話を傾聴してくれる人であれば安心して話せたと思います。

今は、私自身がこの2つを兼ね備えた人になれれば、と考えています」と高岡さんは語ってくれた。

国のヤングケアラー支援がようやく始まった

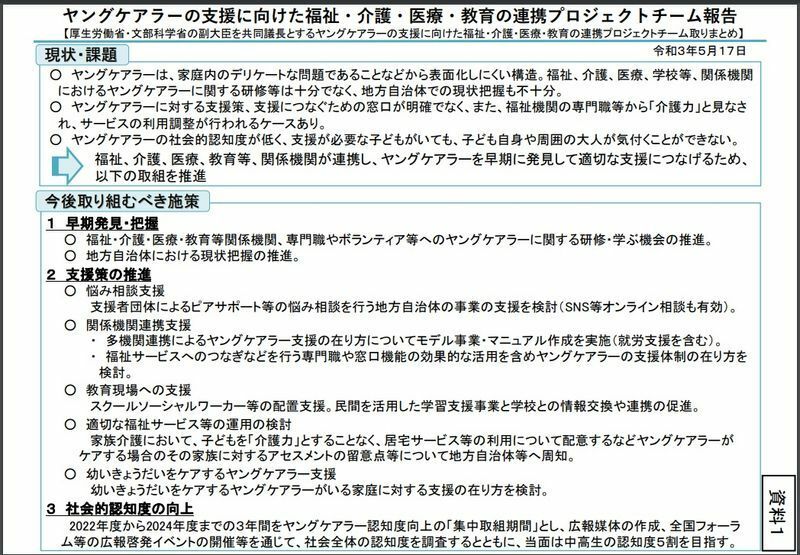

国は、2021年5月17日、ヤングケアラーへの支援策を公表した。支援策は、早期発見・把握、支援策の推進、社会的認知度の向上の3つの柱からなる。

具体的には、下記のような内容だ。

- 学校や医療・福祉現場、子ども食堂等、ヤングケアラーと遭遇する可能性のある場で、その存在を早期に発見・把握し、適切な支援につなげられる仕組みづくり

- 各自治体でのヤングケアラーの実態調査実施の推進

- 支援者団体等を活用したピアサポート(同様の経験・立場の人同士での支え合い)等の悩み相談事業への支援

- スクールソーシャルワーカー等による教育現場から福祉行政への橋渡し、学習支援のNPO等との連携による勉強面のサポート

- 幼いきょうだいをケアするヤングケアラー家庭への子育てや家事支援等の検討

- ヤングケアラーに関するフォーラム等の開催、福祉や教育分野の関係者の理解促進、当事者活動への支援等を通した、ヤングケアラーの認知度アップ

ヤングケアラーの認知度はまだ低い。ヤングケアラーが支えている家族が必要とする支援分野は、介護、障がい、児童福祉、生活困窮など、家庭によっても異なり、多分野に渡る場合もある。

「縦割り」と言われがちな行政は、まだそうした多分野支援に慣れていない。

支援の仕組みづくりは始まったばかりだ。

それでも、高岡さんのようなヤングケアラーが自身の体験を発信したことで、支援は動き出した。国による支援の仕組みづくりと、高岡さんのような体験者によるピアサポートが両輪となって動いていけば、救われるヤングケアラーは増えていくことだろう。

ケアを必要とする家族を支えたいという子どもの気持ちと、子どもらしい生活。その両方を守るために、これから社会全体で考えていきたい。

【補足】

高岡さんが語ってくれたヤングケアラーとしての体験は、高岡さんだけのものだ。ヤングケアラーの体験は一人ひとり異なり、体験をどう受け止めているかも、人によって違う。

同じ人でも、ケアのさなか、ケアを終えた直後、ケア体験を客観的に見られるようになってからなど、時期によっても異なるかもしれない。

今の高岡さんのように、ヤングケアラーとしての体験をポジティブに考えられる人もいれば、思い出したくもないという人もいるだろう。

一人の体験に触れたことで、ヤングケアラーを理解したとは思わないようにしたい。

筆者自身、自分をそう戒めている。

※高岡里衣さんの体験は、「ヤングケアラー わたしの語り」(澁谷智子編/生活書院)に詳しく書かれている。高岡さんほか、6人の元ヤングケアラーが自身の体験をつづっており、ヤングケアラーの体験と思いを知る助けになる。

※ヤングケアラーについてより詳しく知りたい方は、ヤングケアラーの現状と支援のあり方について紹介した、「We介護」という下記の介護系サイトの記事も参考にしてほしい。