三代目の正直? 「太宰の孫」の芥川賞受賞はあるか。決定直前、芥川賞・直木賞大予想

7月15日(水)、第163回(2020年上半期)芥川龍之介賞・直木三十五賞の選考会が都内某所で開催される。

コロナ禍の影響か、いつもと違って選考開始が午後2時と大幅に早まっているので、夕方までには受賞作が決定する見通し。では早速、候補作の顔ぶれと見どころを紹介しよう。まずは芥川賞から。

■第163回芥川龍之介賞候補作品(作者名五十音順)

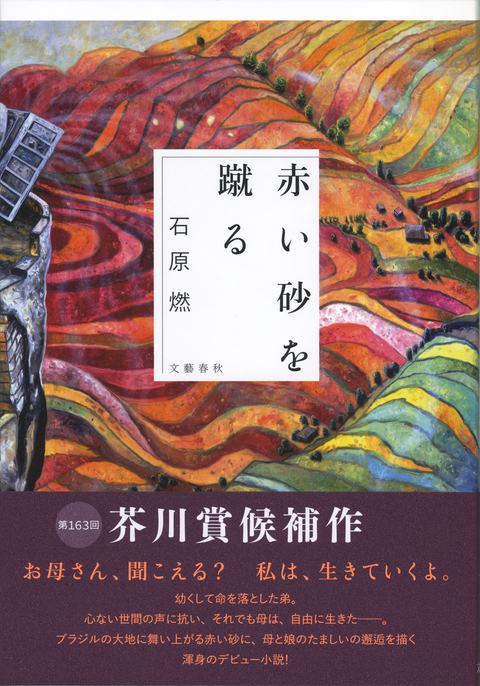

- 石原燃(1972年生まれ・初)「赤い砂を蹴る」(文學界六月号)

- 岡本学(1972年生まれ・初)「アウア・エイジ(Our Age)」(群像二月号)

- 高山羽根子(1975年生まれ・3回目)「首里の馬」(新潮三月号)

- 遠野遥(1991年生まれ・初)「破局」(文藝夏季号)

- 三木三奈(1991年生まれ・初)「アキちゃん」(文學界五月号)

ごらんの通り、高山羽根子以外は全員、今回が初候補。その中にあって、"太宰治の孫"(津島佑子の娘)というプロフィールのおかげでメディアの熱い視線を集めているのが石原燃。本職は劇作家で、この「赤い砂を蹴る」が小説デビュー作だという。

太宰治は一度、津島佑子は三度、芥川賞候補になりながら落選しているので、今回「赤い砂を蹴る」が受賞を果たせば、三度目の正直ならぬ"三代目の正直"ということになる。

小説の語り手は、画家だった母・恭子をがんで亡くした"私"。母親の友人の芽衣子の帰郷につきあって、母親が行きたがっていたブラジルのサンパウロ州に赴くことになる。芽衣子は、日本からブラジルに移民した人々が共同生活する香月農場(通称ヤマ)の出身だった。

"私"は遠いブラジルの地で母親の死と向き合い、恭子の人生をたどり直すことになる。

「赤い砂を蹴る」は、ロードノベルであり、異境小説であると同時に、母子小説でもある。恭子には津島佑子が(伝記的な事実を含めて)投影されていて、津島佑子の読者なら、この小説の内容が津島佑子のさまざまな作品と響き合ってステレオサウンドのように立体感を増し、感慨深く読めるのではないか(当然のことながら、太宰治要素は全然ありません)。

もっとも、今回の候補作の中で、個人的な大本命は、これが3度目の候補入りとなる高山羽根子の「首里の馬」。

舞台は沖縄で、それぞれ、あまりふつうではない(村上春樹的と言えなくもない)三つのモチーフ(沖縄の歴史に関する私設資料館/謎めいたクイズのアルバイト/台風の夜とつぜん庭に現れる宮古馬)が重なる、どう見てもふつうではない状況が、主人公(推定20代後半ぐらいの女性)の視点から淡々と語られてゆく。

いくつかの要素が重なったある奇跡的な瞬間に、なにか超越的なもの(大きなもの)が立ち現れるというのは高山羽根子作品の特徴だが、ここでもその切れ味が冴え渡っている。いちばん面白いのは、主人公が電話オペレーターのアルバイトで、どこのだれともわからない相手に出題しつづけるクイズ。まさか、クイズにこんな使い方があったとは!

一方、岡本学「アウア・エイジ(Our Age)」では、名画座の映写技師アルバイトの日常が事細かに綴られる。著者は実際、飯田橋の老舗名画座ギンレイホールで映写技師のアルバイトをしていた経験があるそうで、名画座好きの人にはご一読をお薦めしたい。

「アウア・エイジ(Our Age)」は、バイト時代に知り合った女性が調べていた「塔」の写真の謎に、20年ぐらい経ってからふたたび挑み、過去を解明していくというミステリ的な構造が採用されているが、三木三奈「アキちゃん」でも、あるミステリ的な仕掛けが使われている。こちらは、小学5年生のときにひたすら憎んでいた同級生アキちゃんをめぐる思い出が語られたのち、数年後に移って(読者に対して)謎が解かれる。

それで言えば、遠野遥「破局」は、リア充大学生の二股話かと思いきや、絶妙にヘンテコな語り口から、一種のサイコサスペンス味がじわじわと増してくる。

対する直木賞の顔ぶれは以下の通り。

■第163回直木三十五賞候補作品(作者名五十音順)

- 伊吹有喜(1969年生まれ・3回目)「雲を紡ぐ」(文藝春秋)

- 今村翔吾(1984年生まれ・2回目)「じんかん」(講談社)

- 澤田 瞳子(1977年生まれ・4回目)「能楽ものがたり 稚児桜」(淡交社)

- 遠田 潤子(1966年生まれ・初)「銀花の蔵」(新潮社)

- 馳 星周(1965年生まれ・7回目)「少年と犬」(文藝春秋)

こちらは、初顔は遠田潤子ひとりだけで、人気も実力もある作家が顔を揃えた格好だが、中でも注目は、これが7回の直木賞候補入りとなる馳星周。デビュー長編『不夜城』で第116回の直木賞候補になってから、もう23年半。いままでのノワール系とはがらりと傾向の違う(著者の作風の一方の柱でもある)犬小説で、ついに受賞を果たすか?