クリープハイプ尾崎世界観の受賞確率は? 決定直前! 芥川賞本命予想

1月20日(水)の午後3時から、第164回(2021年下半期)芥川龍之介賞の選考会が開催される。候補作は以下の5作。

■第164回芥川賞候補作(著者名五十音順/括弧内は著者名の読み・満年齢・候補回数)

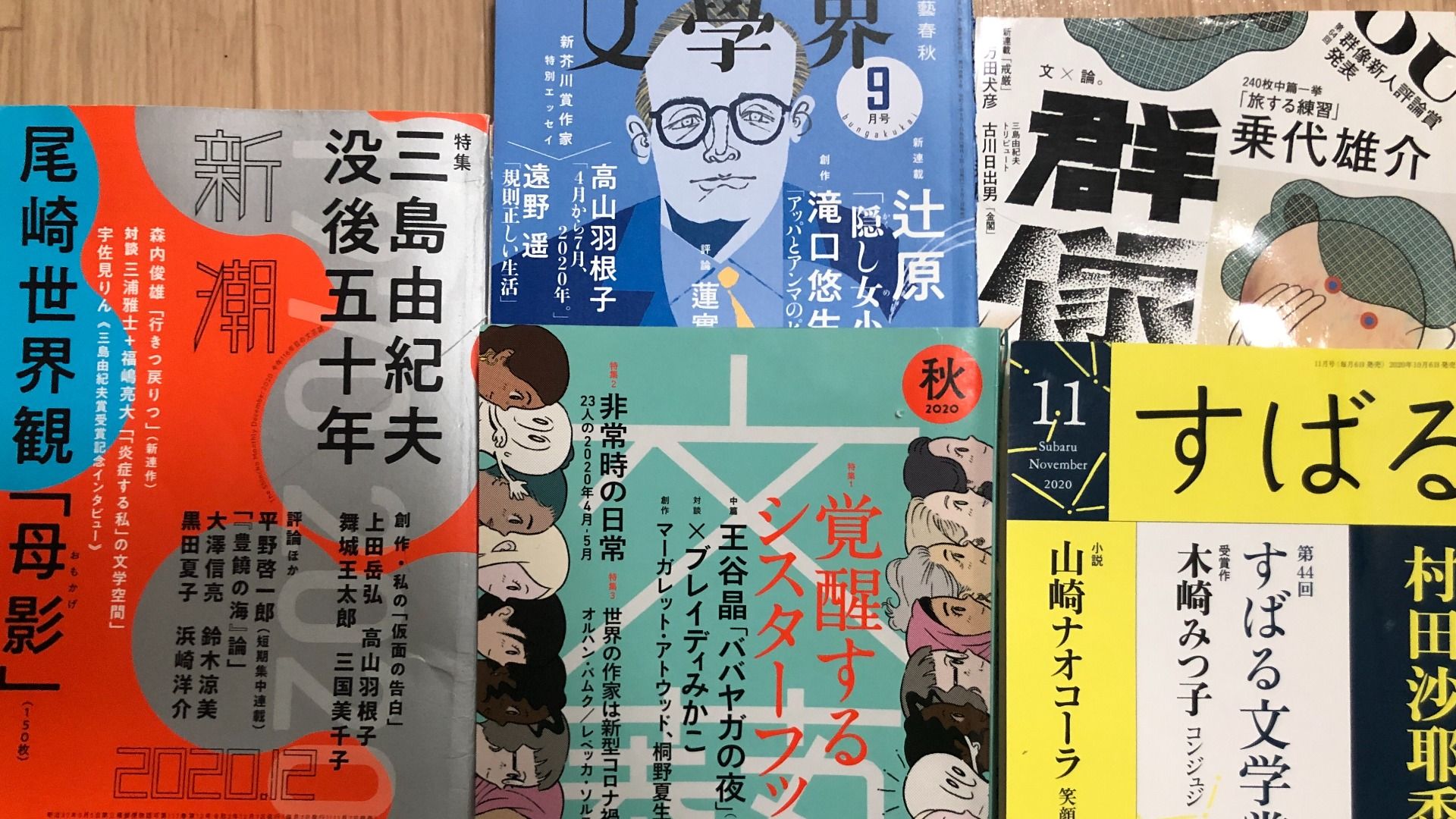

宇佐見りん(うさみりん・21歳・1回目)「推し、燃ゆ」文藝秋季号

尾崎世界観(おざきせかいかん・36歳・1回目)「母影(おもかげ)」新潮12月号

木崎みつ子(きざきみつこ・30歳・1回目)「コンジュジ」すばる11月号

砂川文次(すなかわぶんじ・30歳・2回目)「小隊」文學界9月号

乗代雄介(のりしろゆうすけ・34歳・2回目)「旅する練習」群像12月号

前回も初候補が多かったが、今回も、砂川文次と乗代雄介以外は初候補。しかもこれがデビュー作となる木崎みつ子や、デビュー2作目となる宇佐見りんなど、キャリアが浅く、年齢の若い候補が多いのが特徴だ。

その中で、候補作発表直後から注目されているのが、ロックバンド、クリープハイプのギター&ヴォーカルで作詞作曲を担当する尾崎世界観。

小説デビュー作となる自伝的青春小説『佑介』を2016年に書き下ろして以来、作家としても注目されているが、今回の「母影(おもかげ)」は小学校低学年の女の子の視点から、魅力的な文体で、母親(および母娘をとりまく人々)の姿を活写する。「風俗店ではないのに性的なサービスを導入しているマッサージ店」という舞台選びが絶妙で、実力はじゅうぶん。受賞してもおかしくはないが、強く推される独自のポイントがあるかどうかは微妙。受賞確率は15パーセントくらいか。

文芸誌方面ではその尾崎世界観と同じくらい注目度が高いのが、1年ちょっと前に『かか』で文藝賞を受賞し、作家デビューを果たしたばかりの大学生作家・宇佐見りん。デビュー作でありながら、『かか』は昨年、第33回三島由紀夫賞受賞し、同賞受賞者の最年少記録を更新。さらに、第44回野間文芸新人賞候補にもなっている。今回、芥川賞候補になった「推し、燃ゆ」は、彼女の第2作にあたる。ちなみに、『かか』と同時に文藝賞を受賞しデビューした遠野遥が、第2作の『破局』で前回の芥川賞を受賞していることもあって、ますます「推し、燃ゆ」が注目されている。

「推し、燃ゆ」の語り手は、人気アイドルグループに所属する上野真幸を熱烈に推しつづけるアイドルオタク。「推しは私の背骨だ」と独白し、推しなしでは生きていけないレベルにまで到達している。すばらしくシャープな文体で抉り出すドルオタ心理や生態が胸に刺さりすぎる読者もいるのでは。

対する木崎みつ子のすばる文学賞受賞のデビュー作「コンジュジ」も、アイドルにすべてを捧げることで苛酷な現実を逃れ、妄想の王国を築き上げる話。ただし、そのアイドルは、伝説のロックバンド The Cups のヴォーカルで世界的スターのリアン・ノートン。11歳のとき、テレビの追悼番組を見て初めて彼の存在を知ったせれなにとって、リアンはあらかじめ失われた恋人なのだが、だからこそせれなは妄想のかぎりを尽くし、大部の伝記で細部を補強したリアンとの日々を現実とシームレスに織り上げていく。父親からの性的虐待、架空のバンド The Cups に関する伝記的事実、せれなの妄想と、三つのレベルの現実が渾然一体となった物語世界にはは麻薬的な魅力がある。なお、題名は、ポルトガル語で「配偶者」の意味だそうです。

個人的に読むのがもっとも楽しく、同時にもっともつらかったのは、乗代雄介「旅する練習」。小説家の語り手は、コロナ禍でヒマを持てあましている小学6年生の姪(中学受験に合格してサッカー部の強い私立に行くことが決まっているサッカー少女)を連れて、鹿島までの徒歩旅行を計画する。姪は道々ドリブルやリフティングでサッカーを練習しながら、語り手は野鳥を観察したり近代文学ゆかりの地をたどったりして、それを文章による短いスケッチにまとめる練習をしながら。姪の亜美(鳥のアビにちなんで、「あみ」ではなく「あび」と読ませる)のキャラクターがとにかくすばらしく、この子を好きにならない読者はひとりもいないだろうと思うほど。旅の途中で、自分に自信が持てない大学生の女性と知り合い、TVアニメ「おジャ魔女どれみ」のオープニングテーマ「おジャ魔女カーニバル!!」について亜美が熱く語る場面があるんですが、控え目に言っても最高です。目的地が鹿島だけに、鹿島アントラーズ小説/ジーコ小説の側面もあるので、そっち方面の読者もお見逃しなく。なぜ読むのがつらいかと言えば、このすばらしい旅がいつか終わってしまうから。仕事でなければ途中で読むのをやめていたかもしれない。

候補作に女の子小説が目立つ中で、一作だけ異彩を放つのは砂川文次「小隊」。(ほぼ)現代の北海道で、自衛隊の3尉が小隊を率いてロシア軍と対峙するという戦争小説。新型コロナウイルスとの戦いはしばしば戦争にたとえられるが、逆もまた真。最初のうちはしごくのんびりした日常がつづいているのに、あるときとつぜんモードが切り替わりカタストロフへ――という展開は、コロナ禍のメタファーにも見える。

自衛隊用語、軍事用語、兵器その他の名称など、文芸誌ではあまり見慣れないジャーゴンが乱舞する文体が異化効果を高め、異様な「戦争の現実」を実感させる。もっとも、最終的にたどりつく場所は、「推し、燃ゆ」と似ているように見えるのも面白い。

というわけで、どれが受賞してもおかしくない5作が揃ったが、えいやっと選んだ本命は、砂川文次「小隊」。200枚近くある力作なのに、『文學界』の表紙にタイトルも著者名も載っていない干されっぷりにほだされたからというわけではありません。対抗は、「コンジュジ」で。