司法が依拠すべき「科学」とは~乳腺外科医事件で最高裁弁論

男性の乳腺外科医が、手術直後の女性患者の胸をなめるなどしたとして、準強制わいせつに問われている事件の上告審で、1月21日、弁護側検察側双方の意見を聞く弁論が最高裁第二小法廷(三浦守裁判長)で行われた。

この事件では、被告側は当初からわいせつ行為を否定し、女性の訴えは、麻酔の影響で幻覚を見る「せん妄」の可能性が高い、と主張している。東京地裁はその主張を認め無罪としたが、控訴審の東京高裁はそれを覆し、懲役2年の実刑を言い渡した。

弁護側は主任弁護人の高野隆弁護士が約1時間にわたり、裁判所が専門家の鑑定や証言を判断する際に求めるべき「科学的に信頼される方法」をテーマに弁論を行った。その後、古賀栄美検事が被害を訴える女性の供述を重視する立場から「女性の訴えは現実か、それとも頭の中だけで見た幻覚なのか」の二者択一を求める形で約30分、主張を展開した。

二つの争点・弁護側の弁論

本件では

①被害者の胸を警察官がガーゼで拭って採取した微物についての警視庁科学捜査研究所による鑑定は科学的な証明力を有するか

②被害者の訴えは、手術後の「せん妄」による幻覚だった可能性があるか否か

――が主たる争点になっている。

①について弁護側は、本件では付着していたDNAの量が問題になっているのに、科捜研技官がDNA量の検査結果を示す客観的データや、再検査のために残しておくべきDNA抽出液を廃棄したことを問題視。唾液の付着を調べるアミラーゼ検査も、色調の変化を証明するための写真など、客観的なデータがないと指摘した。

さらに、実験ノートに当たる「ワークシート」が鉛筆で記入され、消しゴムで消して書き換えた痕跡が少なくとも9カ所あるほか、後からまとめて記載したことをうかがわせる点もあることなど、「科学の世界での作法・常識に明らかに反している」と批判した。そして、かつてのSTAP細胞事件や誤ったDNA鑑定が冤罪を生んだ足利事件に言及し、「最高裁は『科学的に信頼される方法』とは何かを、今こそ示すべき」と求めた。

また、②については、有罪とした控訴審判決が依拠している、獨協医科大埼玉医療センターの井原裕教授の証言を徹底批判した。

特に、井原教授はせん妄の専門家ではないうえ、精神医学界で最も信頼されている診断基準DSM-5(アメリカ精神学会発行の「精神疾患の診断と統計マニュアル」第5版)や、それをせん妄患者と日常的に接する医師や看護師が適用しやすいように改良したCAM(錯乱状態評価法)に基づかず、「この地球上に井原医師しかいない」という独自の方法に依って証言を行ったことを問題視。「彼の意見が『科学的に信頼される方法』に依拠していないことが明らか」として、その証言には科学的証拠としての価値は全くない、と断じた。

検察側は被害の訴えは「現実」と主張

一方の検察側は、供述重視の姿勢を示し、被害を訴える女性の供述が「現実か、頭の中だけで見た幻覚かを判断すればよい」として、「頭の中だけの幻覚」であれば、証拠によって次々と否定されるが、「現実」であれば関係者の供述によって次々に裏付けられる、と述べた。その結果訴えが「現実」であると明らかにされれば、被害がせん妄によるものかどうなのかという争点は「関係しない」とまで言い切った。

そして、女性の話はリアルで具体的であり、科捜研の鑑定や付き添っていた母親のほか、病院の看護師の証言の一部とも付合する、と主張。ただし検察側は、別の部分で、その看護師ら病院関係者の証言の多くは、「信用性がない」とも言っている。女性の証言と付合する部分は信用できるが、そうでない部分は信用できない、というスタンスだ。

警察官が女性の胸から微物を採取したガーゼからは、被告人のDNAのみが検出されたことを指摘し、それは鑑定試料に圧倒的な量の被告人のDNAが含まれていることを示すとし、手術前などの会話や触診などで付着したのではなく、女性の語った被害が科学的鑑定で裏付けられた、と見るべきとした。弁護側が問題視しているワークシートの記載については、「関連しない」などとして、詳しい反論はしなかった。

また、病院のカルテにせん妄に関する記載がないとし、井原教授に関しては、「せん妄の臨床経験は極めて豊富」と述べた。井原教授がDSM-5やCAMなど、普遍的な診断基準を用いていないという弁護側の指摘には、特に反論せず、せん妄をアルコールの酩酊にたとえた独自の説明も、「合理的内容だ」と評価した。

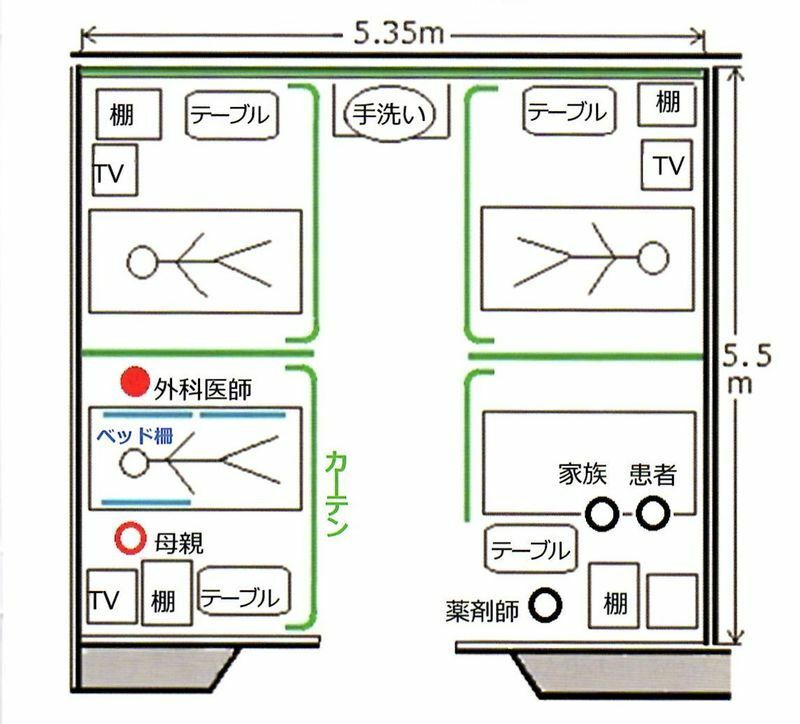

事件があったとされる病室は、4人部屋で満床だった。女性のベッドは開けっぱなしの出入り口のすぐ横にあり、薄っぺらいカーテンで仕切られているだけで、看護師が頻繁に出入りしているほか、母親も付き添っていた。裁判を通じて弁護側は、現場は医師が自慰行為を含めたわいせつ行為をできる環境ではなかったことも主張してきた。

検察側は、弁論の最後にこの点を取り上げ、「性犯罪者の動機は、性的満足だけではなく、見つかるかもしれないというスリルと興奮も含まれる」とし、「被告人が(犯行前に)どんな言い逃れを準備していたか、推して知るべしだ」と非難した。

そのうえで、女性の訴えについて「頭の中だけの幻覚、という主張は明確に否定された」と言い切った。

現実世界と幻覚が混在する事例

繰り返し「現実か、それとも頭の中だけで見た幻覚か」と述べる口頭での弁論を聞く限り、検察側はせん妄は「頭の中だけで見る幻覚」であって、現実とは乖離した現象と認識しているようだ。

しかし、弁護側証人となった専門家たちは、そうした見方を否定。患者は麻酔から覚めていて、現実を認識しながら、同時に幻覚を見る、ということがしばしばある、と説明する。たとえば、埼玉医科大国際医療センターの大西秀樹教授は、こんな体験を述べている。患者は病室で大西教授の呼びかけに答えた後、「今、商談中だから」と言って教授を制し、その後も枕に向かって話し続けた。

このように、現実世界と幻覚が二項対立的に存在するのではなく、患者の中で両者が混在することは珍しくないため、本件の女性が、医師が近くにいる現実を認識しつつ、その彼が性的行為に及ぶ幻覚を見るのもあり得る、と弁護側は主張している。実際、今回の女性に投与されたのと同じ麻酔薬を使用して妊娠中絶手術を受けた女性たちが、病院関係者に「レイプされた」と警察に訴えた事例は、医学論文として研究誌に報告されている。

最高裁に求められるもの

刑事訴訟法では、「上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる」としている。多くの事件は、この規定に沿って、口頭での弁論を開くことなく、棄却される。つまり弁論は、必ず開かれる死刑事件は別として、最高裁が上告に理由があると認め、高裁の判断を変更する場合に開かれる。弁論が行われた本件も、高裁の有罪判決が見直される可能性が高い。

問題は、どの点をどのように見直すか、だ。

私は、最大のポイントは裁判における科学的なモノの見方を最高裁が示せるかどうか、だと思う。

裁判では、しばしば様々なジャンルの専門家が、鑑定を行い、意見を述べる。専門家同士の鑑定合戦となることもある。そうした機会は増えている、と言えるだろう。検察弁護側双方が異なる意見の専門家を出してきた時に、裁判官はどちらに、より信用性があるかを判断しなければならない。

ただ、裁判官は法律や事実認定のプロであっても、医療やITや化学や物理の専門家ではない。いわば素人だ。それでも、その判断が信頼されるためには、科学の作法をわきまえ、多くの専門家の納得を得られるものである必要があろう。本件控訴審判決のように、専門家が依拠している国際的な診断基準に沿った意見を退け、論文にもなっていない証人独自の説に依存するようでは、いったい裁判所は何を拠り所に判断するのか分からなくなる。事件によって、あるいは裁判官によって、その場その場で恣意的な判断が行われるのではないかという疑心暗鬼も生む。

今回の事件での最高裁に期待される役割は、司法が一定の信頼を維持するために、裁判所が科学的証拠や専門家証言の信用性を判断するうえで、基本的な指針を示すこと。そして、それに沿って高裁の判断を正すことだろう。

検察官が重視する供述の信用性も、そうした科学的証拠を踏まえてなされるべきだ。まず供述ありきの姿勢が、過去にどれだけの冤罪を生んできたのか、ここは思い起こさなければならない。

そういう観点での判断がだされるか、年度内にも言い渡されるとみられる判決の内容に注目したい。

〈高裁判決についての詳細はこちらをご覧下さい〉